Ed è significativo che da Kerouac si trascorra a Carlo Emilio Gadda (come ha notato Maria Antonietta Grignani), del quale è ricalcato il famosissimo Tendo al mio fine: «Sarò il poeta del bene e della virtù, e il famiglio dell’ideale: ma farò sentirvi grugnire il porco nel braco: messi il grifo e le zampe dentro e sotto il cumulo della gianda, dirà la sua cupida e sensual fame con le vèntole balbe degli orecchi e immane gaudio di tutto il cilindro del corpo. […] Lodarò l’ingegnoso ingegnere… Coglierò ghirlande di rose… e farò veder su nave grandissimi commodori e armirati, e corbe di broccoli: e tutto saravvi: pomposi fùnebri, orazioni bellissime, atti inimitabili, suspir, lacrime, intenerimenti e indurimenti alterni». Gli fa eco Bianciardi, «Datemi il tempo, datemi i mezzi, ed io farò questo e altro. | Costruirò la mia storia a vari livelli di tempi, di tempo voglio dire sia cronologico che sintattico. | Farò squillare come ottoni gli aoristi, zampognare come fagotti gli imperfetti, pagine e pagine di avoivoevo da far scendere il latte alle ginocchia… | Vi mostrerò il muso della tinca…».

La ricerca dell’identità

Il passo si conclude con un invito al pastiche che coinvolge la linea nobile dell’espressionismo europeo (Burchiello, Rabelais), contaminata dalle voci moderne di Lorenzo Viani e di Henry Miller: «evocando in un sol periodo il Burchiello e Rabelais, il Molinari Enrico da New York e il lamento del Travale – guata guata male no mangiai ma mezo pane – Amarilli Etrusca e zio Lorenzo di Viareggio». Così Bianciardi intende collocarsi nel filone dello sperimentalismo espressionista, sciorinando una coscienza iperletteraria che sembra voglia neutralizzare almeno in parte il forte biografismo, le ‘confessioni’ che gradualmente andranno a occupare la maggior parte del libro. E mettendo in evidenza una forte tensione dell’autore verso la ricerca di una lingua capace di rendere conto in modo esatto e appropriato del disastro esistenziale di cui è protagonista. Un disastro al quale è sempre più difficile dare un senso.

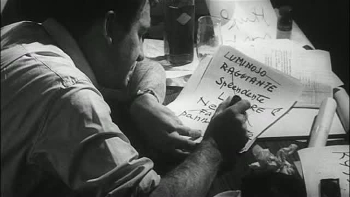

Nella pagina conclusiva di Aprire il fuoco – culmine ed epilogo sia della quadrilogia autobiografica composta da Il lavoro culturale, L’integrazione, La vita agra e Aprire il fuoco, appunto, sia della serie dei romanzi risorgimentali – il protagonista-testimone della narrazione è descritto nel suo arroccamento fisico e mentale, chiuso all’esterno, ripiegato su sé stesso. Il vecchio fucile nascosto è pronto a essere usato contro l’eventuale nemico, con la consapevolezza che intanto, nell’attesa, è necessario «tenersi in forma», «Impugnando due dizionari della lingua italiana, il Palazzi con la destra, il Salinari con la sinistra. Vocabolario, per la precisione, della lingua parlata in Italia»: ultimo baluardo da opporre al disfacimento di ogni norma di convivenza (e qui è evidente l’utilità del fucile) ed all’ormai totale perdita d’identità. Calcando le orme del Tommaseo – ma con un orecchio al problema manzoniano dell’uso e della frammentazione linguistica: «Per nostra sventura, lo stato dell’Italia divisa in frammenti, la pigrizia e l’ignoranza quasi generale hanno posta tanta distanza tra la lingua parlata e la scritta» – già nella Vita agra Bianciardi aveva scritto:

Tradurre, comunemente si dice oggi. Ma nel Trecento dicevansi volgarizzare, perché la voce tradurre sapeva troppo di latino, e allora scansavansi i latinismi, come poi li cercarono nel Quattrocento, e taluni li cercano ancor oggi; sì perché que’ buoni traduttori facevano le cose per farle, e trasportando da lingue ignote il pensiero in lingua nota, intendevano renderle intellegibili a’ più.

Ma adesso le più delle traduzioni non si potrebbe, se non per ironia, nominare volgarizzamenti, dacché recando da lingua foresta, che per sé è chiarissima e popolare, in linguaggio mezzo morto, che non è di popolo alcuno; e la loro traduzione avrebbe bisogno di un nuovo volgarizzamento.

Se l’identità di un popolo coincide con la sua lingua, allora, la traduzione deve essere necessariamente un volgarizzamento, così che ogni atto traduttorio diventi uno strumento di salvezza collettivo (salvando la lingua viva dal dilagare delle lingue ‘mezze morte’ e dalla sua sclerotizzazione) e individuale, ultima possibile difesa dell’intelligenza e della memoria dalla presenza invasiva delle parole altrui.

La lingua dunque, in virtù della sua memoria, della sua presenza storica, è portatrice allo stesso tempo del delirio causato dalla confusione delle lingue (inglese e italiano soprattutto) e della salvezza. Perché se le parole altrui attaccano e mettono in discussione la memoria e in definitiva l’identità del traduttore, le stesse parole ribaltate nella propria lingua vanno a costituire un’identità nuova, rafforzata. Addirittura, superato un certo limite, il possesso di queste parole diviene l’unica identità possibile, nel rispetto dell’unica condizione che esse appartengano – e qui torniamo con la mente ai passi succitati – alla lingua viva del popolo.

Soffermiamoci sulla memoria. La Vita agra principia con una pagina erudita sull’etimologia della parola «braida», emblematico pretesto narrativo utile a richiamare l’attenzione sull’identità del personaggio-autore e sulla storicità della lingua, sulle stratificazioni del testo (letterario e non). Alla singola parola, radicata nella memoria storica e individuale, piuttosto che alla sintassi, appiattita in un paratattico presente dove tutto sembra progressivamente sfuggire alla struttura e al ragionamento, spetta il compito di preservare le ultime tracce dell’identità. Il protagonista di Aprire il fuoco è soggetto a momentanei disturbi, interferenze che interrompono e impediscono il regolare svolgersi d’un ragionamento, al quale si sostituisce il fluire insensato di frasi in rima. Ai rapporti sintagmatici tra le parole si sostituiscono gli associativi – come negli elenchi di sinonimi, sempre più frequenti nell’ultimo romanzo –, sull’articolazione sintattica domina la staticità della parola, sempre più impedita nel raccontare ma capace di significare allegoricamente lo scacco del senso e il suo riscatto utopistico nella resistenza della memoria (ancora: individuale e collettiva, d’una collettività che si riconosce in una lingua).

In Bianciardi questo solo può essere lo scopo del tradurre, se vogliamo trovarne uno che vada oltre la mera necessità di soldi: salvare la propria identità. Non trapela mai, infatti, in lui che pur aveva studiato il pragmatismo americano (la tesi su Dewey), praticato il lavoro culturale in provincia da insegnante e da direttore della biblioteca, conosciuto la moderna industria culturale, un progetto culturale qualsiasi. Non c’è nessuno spiraglio aperto verso l’esterno e il traduttore non è mai per Bianciardi un mediatore di cultura, ma, di volta in volta, un artigiano, uno sterratore, un pierre e, in definitiva, un ‘lavoratore non culturale’. Non ci sono progetti editoriali o politici in cui credere, né ambizioni personali che vanno oltre la resa linguistica – in una lingua viva – del testo trattato.

Tradurre diventa così un fatto puramente individuale, la cui riuscita si misura su criteri di giudizio altrettanto individuali («non abbiamo altro metro se non la capacità di ciascuno di restare a galla, e di salire più su»), e la lingua parlata in Italia diventa, polemicamente e necessariamente, il toscano. Non per niente Bianciardi afferma di aver voltato Miller in lingua toscana; oppure si diverte a insistere, ancora in Aprire il fuoco, sull’errore dei milanesi che chiamano «colazione» quello che per lui è il «desinare», il pranzo; o ancora protesta contro i liguri, perché «si dice pallaio, non tempo, come dicono qui. L’ammontare della somma marcata dall’apposito apparecchio contenitore si chiama pallaio».

Questi non sono che i segnali esteriori di un atteggiamento mentale e linguistico che va sempre più affermandosi nella narrativa (soprattutto dopo il pastiche della Battaglia soda del 1964) ma anche nelle traduzioni, e che coincide, in Bianciardi, col recupero di quel ‘fiorentino’ contro cui protestava l’editor che revisionò e rifiutò il suo primo testo (episodio raccontato nella Vita agra), ma che egli farà gradualmente affiorare, prima nella patina linguistica, poi fino nel lessico e nei costrutti.

Prendiamo due testi in cui prevale il linguaggio parlato: I sotterranei di Kerouac (Feltrinelli 1960) e Tropico del cancro di Miller (Feltrinelli 1962). Qui tutto sembra tendere al toscano, a partire dai frequenti troncamenti, coscientemente usati allo scopo di render fluente la frase, accordarla al respiro: «Gli uomini son così buffi, cercano l’essenza, e la donna è l’essenza, ce l’hanno lì tra le mani, ma loro scappan via a metter su grosse costruzioni astratte» (S 48), «Io son uno che s’era perduto» (TdC 237); al costrutto toscano ‘si va’ per ‘andiamo’: «si va, si comprano arance, ci si carica di pane… si torna a casa… si fa all’amore» (S 79); all’uso di forme anche desuete quali «giuochi» e «ignuda», «palagio», «guatano» (guatare); fino ad una spiccata attitudine per i diminutivi in -ino («capino», ma anche «camiciole», «vestitucci»), l’adozione di parole dialettali come «bercione» (S 76), la forma pleonastica «e poi la andò a finire» (S 48). Infine l’uso di «bimbo» per «baby», secondo la lezione del livornese. È una toscanità che non è di origine purista né iperletteraria, nonostante gli ammicchi e i rimandi all’erudizione cruscante (o forse proprio in virtù di essi), ma è principalmente polemica: antimilanese, antiindustriale e antimoderna, antiquartaria dunque. E si può anche considerarla, questa sì, progettuale, costituendo essa la parte essenziale del processo di ricostituzione della memoria storica e individuale iniziato coi romanzi risorgimentali e mai condotto a termine.

Le puntate precedenti:

La periferia permanente di Luciano Bianciardi #1

La periferia permanente di Luciano Bianciardi #2