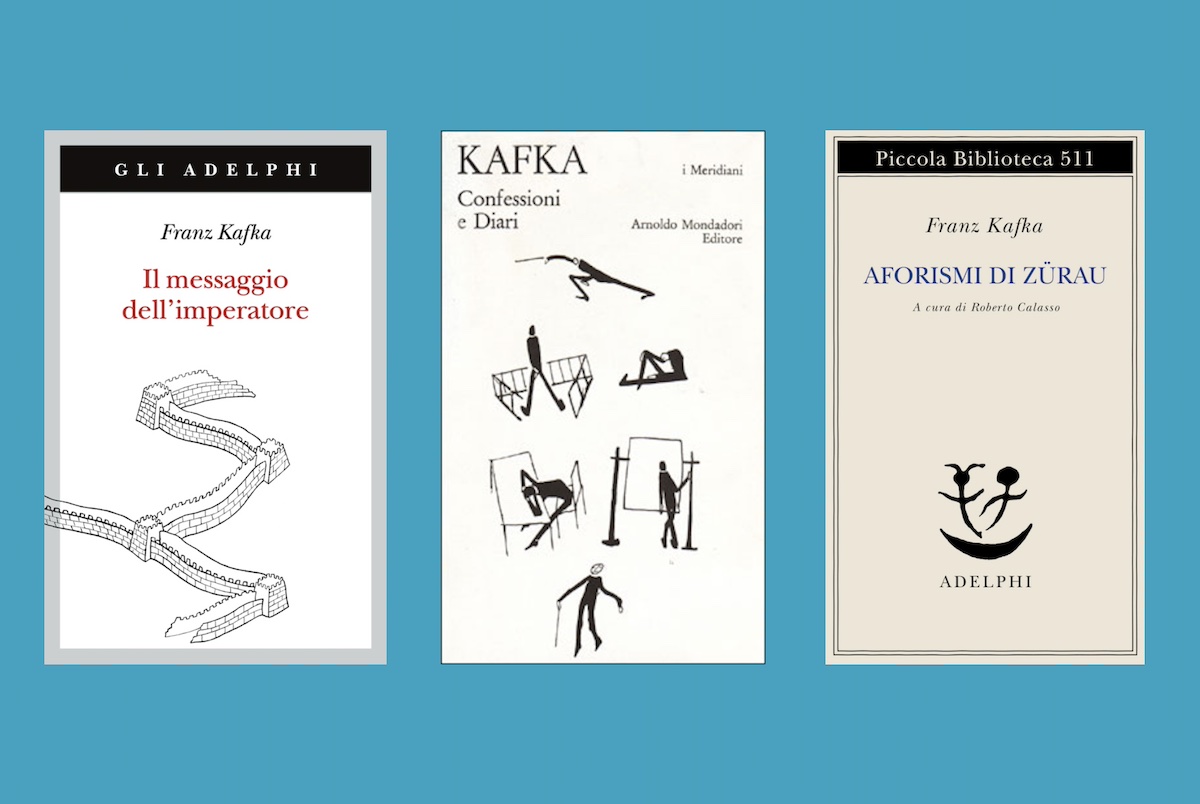

Nessuno leggerà ciò che io scrivo qui, nessuno verrà ad aiutarmi […]. Con ragione, poiché nessuno sa della mia esistenza e se lo sapessero non saprebbero la mia dimora, e se sapessero la mia dimora non saprebbero come trattenermici, non saprebbero venirmi in aiuto (Franz Kafka, Il messaggio dell’imperatore, trad. A. Rho, Adelphi, Milano 2023, p. 274).

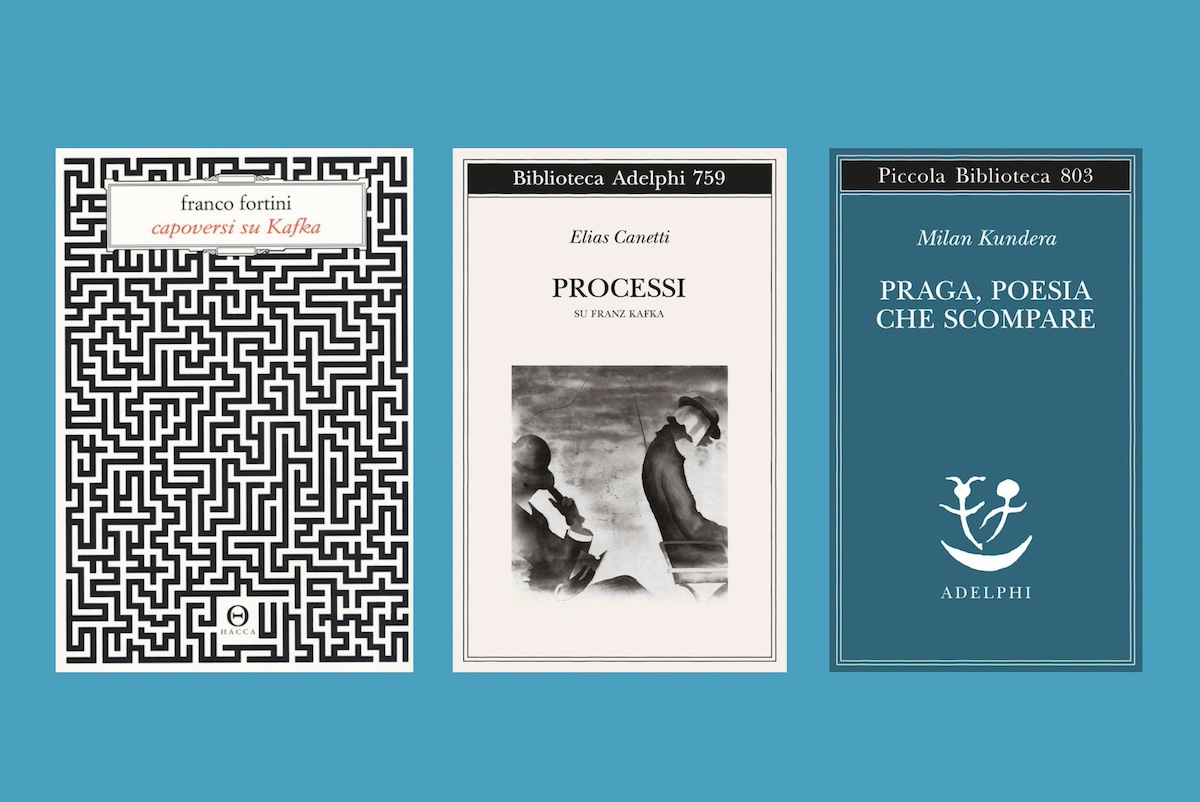

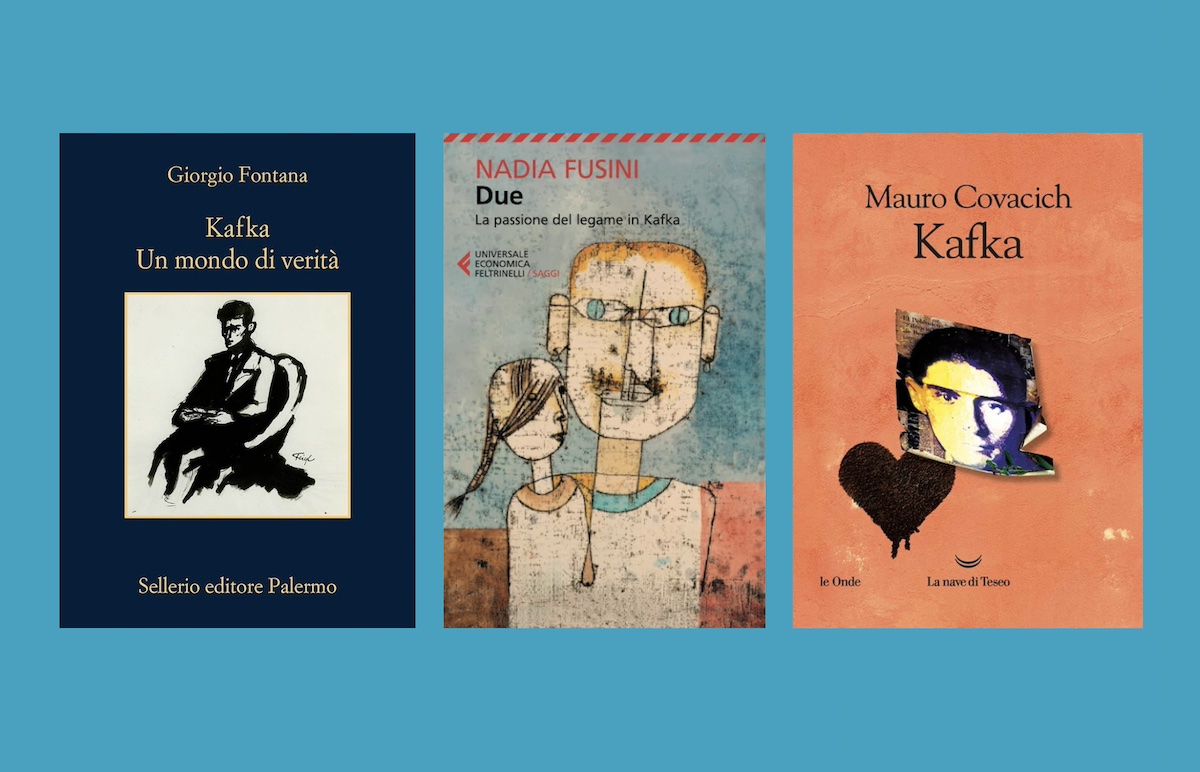

Queste parole di Kafka, tratte dal racconto Il cacciatore Gracco, uno dei suoi più belli nonché enigmatici, mi sono risuonate in mente durante questi mesi a lui dedicati. Complice la ricorrenza, ho riletto alcune sue opere accompagnandole con una serie di testi, usciti proprio durante l’anno, che cercano di approfondire, descrivere e analizzare l’opera dell’autore ceco. Segnalo in particolare: Kafka. Un mondo di verità di Giorgio Fontana (Sellerio), Kafka di Mauro Covacich (La nave di Teseo), Due di Nadia Fusini (Feltrinelli), Capoversi su Kafka di Franco Fortini (Hacca), Praga, poesia che scompare di Milan Kundera (Adelphi, trad. G. Pinotti), Processi su Franz Kafka di Elias Canetti (Adelphi, trad. Colorni&Vigani). Potrei proseguire con molti altri saggi letti in precedenza (Benjamin, Agamben, Foster Wallace): nomi, titoli che dimostrano come sia impossibile non soltanto affrontare Kafka, ma anche tutta la letteratura secondaria afferente a lui e alla sua opera. L’impressione del critico o del semplice lettore è quella di impotenza: qualsiasi pagina di Kafka sfugge dalle mani. Lui stesso, d’altronde, ci aveva avvertito quando, nel breve apologo intitolato, non a caso, Delle allegorie, scriveva: «L’inafferrabile è inafferrabile» (Kafka, Il messaggio dell’imperatore cit., p. 261). Ecco: ogni scritto di Kafka recalcitra a una spiegazione, o meglio, si apre a molte interpretazioni, forse anche infinite, ma ognuna di esse sembra produrre, infine, un unico risultato: il significato nascosto di ciò che abbiamo letto è semplicemente ciò che abbiamo letto.

Canetti sostiene che Kafka «ci dà solo le ossa. Ma accuratamente rosicchiate» (p. 15). Anche questa frase nasconde un paradosso, interno all’opera di Kafka, ovvero che l’opera dello scrittore ceco sia quantitativamente poca, pochissimi testi e perlopiù frammentari. Potremmo spingerci a pensare che questo fosse il sogno di Kafka, quello di essere un autore “minore” (per prendere in prestito l’aggettivo usato da Deleuze e Guattari), e fosse questo il motivo più recondito del suo testamento quando chiedeva a Brod di bruciare i suoi scritti. Sta di fatto che nella realtà noi abbiamo moltissimi testi di Kafka: racconti, romanzi, abbozzi degli stessi, diari, quaderni, meditazioni, a cui si aggiunge forse uno degli epistolari più interessanti e belli del Novecento (che è centrale, ad esempio, nella particolare lettura de Il processo fatta da Canetti). Eppure, ogni singola riga di Kafka ci deve essere più cara della nostra opera, sempre parafrasando Canetti.

Succede infatti che, parlando di Kafka, descriviamo noi stessi all’interno del mondo che viviamo, ecco perché spesso nel discorso su Kafka scivoliamo nell’autobiografismo: la prima volta che lo abbiamo letto; quel brano delle lettere dei Quaderni che abbiamo ricopiato a 16 anni nel nostro diario; la stranezza di aver sognato di scrivere l’incipit de La metamorfosi, e potrei continuare.

Consapevole di correre questo rischio, provo a fare un ragionamento, partendo da una questione legata al romanzo in generale. Quando leggo un romanzo mi chiedo sempre che rapporto abbiano l’autore e i suoi personaggi con il tempo. Mi sembra che sia un’ottima soglia per entrare nell’opera di Kafka. Dal punto di vista narratologico il tempo narrativo non rappresenta nell’analisi del testo kafkiano un grande problema, eppure proprio la successione lineare delle sue storie (in cui non ci sono i momenti fondativo-memoriali di Proust e neppure le epifanie di Joyce) ci mostra come l’oggetto dello scrivere kafkiano sia ancora il “tempo” (certe volte ho l’impressione che il modernismo sia una lunga riscrittura e riflessione sul libro XI delle Confessioni di Agostino): Canetti, in Processi, pur concentrandosi maggiormente su altre tematiche, afferma come una delle questioni «su cui si interrogano gli esseri umani, la più spaventevole delle tre, è su ciò che avverrà» (p.305) e che Kafka sia lo scrittore «che percepisce le diverse versioni del futuro» (p. 305).

Uno dei leitmotiv dei saggi che ho letto, in particolare in Canetti e Fontana, è il portato profetico di Kafka: il suo immaginario precede/prevede una serie di terribili invenzioni, di tremendi momenti della nostra storia mondiale. Ma è tutto qui il potere della profezia in Kafka? Se fosse così ridurremmo la sua opera a qualcosa veramente di poco conto, ovvero a quella di uno scrittore che “indovina” dei fatti. La svalutazione del portato “profetico” della sua opera procede – secondo me – con l’usura dell’aggettivo kafkiano. Ogni avvenimento minimamente incomprensibile, ogni complicazione appena grottesca diventano “kafkiane”: è necessario, quindi, restituire a questo aggettivo e alla tonalità profetica del testo di Kafka un senso e un peso più precisi.

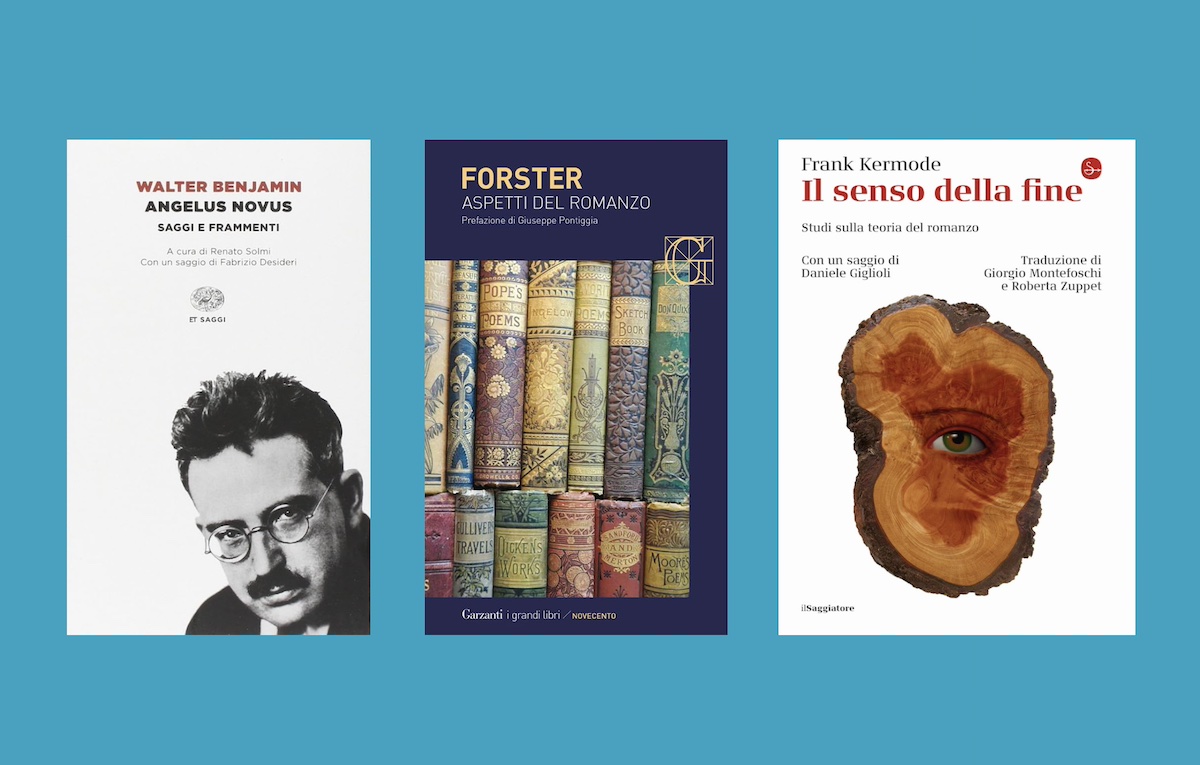

Se penso a un’immagine “kafkiana”, mi viene in mente, paradossalmente, non tanto un brano dello scrittore ceco, quanto l’incipit del saggio Tesi di filosofia della storia di Walter Benjamin, in cui l’autore riporta la storia del famoso automa che riusciva a sconfiggere tutti giocando a scacchi, e di come fosse nella realtà un nano dalla sbalorditiva bravura (W. Benjamin, Angelus Novus, a cura di R. Solmi, Einaudi, p. 75). Non solo l’immagine è pienamente kafkiana, ma lo è anche la tematica del saggio, che appunto affronta uno dei punti nevralgici dell’opera nell’autore ceco, il tema del futuro e della profezia, che si potrebbe riassumere nell’idea benjaminiana nell’attesa messianica.

Ora, se leggiamo con attenzione i testi di Kafka, l’impressione che ricaviamo è quella di un autore non particolarmente proiettato nel futuro, né tanto meno preoccupato dal futuro. Questo già produce un primo interessante scarto rispetto all’immagine tipica del profeta: il profeta, in particolare quello biblico, è così ossessionato dal passato che lo riversa in un ipotetico futuro: il profeta si serve del passato per raccontare il futuro. Ancora una volta Benjamin ci viene soccorso con l’immagine dell’angelus novus, l’angelo della storia che «ha il viso rivolto al passato» (Benjamin, Angelus Novus cit., p. 80) ed è sospinto verso il futuro dalla tempesta. Il profeta si muove verso il futuro, ma guarda il passato. C’è in questa descrizione un preciso percorso narrativo, ma nessuno dei personaggi di Kafka ha questo movimento, perché i personaggi kafkiani non hanno passato: di Joseph K sappiamo che è stato, forse, calunniato, di Gregor Samsa che si è svegliato da sogni inquieti, dell’agrimensore, che arriva davanti al Castello. I suoi personaggi sono, se dovessimo usare la definizione di Forster in Aspetti del romanzo, piatti, per nulla complessi: la mancanza di spessore è data appunto dall’assenza di una dimensione, quella temporale, sia verso il passato sia verso il futuro (l’epitome di ogni personaggio kafkiano è Odradek de Il cruccio del padre di famiglia). Quale tipo di profezia, quindi, produrrebbe la scrittura di Kafka? È la profezia di un tempo che è svuotato dal tempo. Kafka, precludendo ai suoi personaggi il futuro e il passato, abbandona ognuno di loro «nelle infime regioni della morte» (Kafka, Il messaggio dell’imperatore cit., p. 274). La profezia di Kafka avviene in un non-tempo, si astrae del tempo; la profezia kafkiana toglie all’apocalisse il dato temporale, ma lasciando intatta l’idea di rivelazione, come sguardo su qualcosa che si pone ai nostri occhi come inaspettato.

Lo stupore davanti alla scrittura kafkiana, la difficoltà nell’interpretarla sta, credo in primo luogo, proprio in questo apparire della rivelazione come sorta di dispersione del tempo. Prendiamo ad esempio il racconto Prometeo: le diverse versioni della leggenda trovano la propria definitiva conclusione nell’inesplicabilità: «La leggenda tenta di spiegare l’inspiegabile. Poiché nasce da un fondo di verità, deve finire nell’inesplicabile» (Kafka, Il messaggio dell’imperatore cit., p. 267) La profezia è questo fondo di verità che si rifiuta di esser spiegato. La profezia kafkiana è quindi una profezia che fa a meno del tempo, è una profezia che si sottrae alla conclusione logica del romanzo, ed è il motivo per il quale, anzi proprio a ragione di questa idea profetica di letteratura, Kafka non finisce i suoi romanzi. Kafka si oppone all’idea del romanzo come serie di personaggi che agiscono all’interno di un dato spazio e tempo, e che all’interno di questo spazio e tempo compiono determinate cose, che producono infine un ritratto. Tale struttura è possibile, mi pare, perché i personaggi sono “costretti” nell’ambito di un tempo, si muovono tra due zone d’ombra, il nascere e il morire (si legga in proposito Forster, Aspetti del romanzo, trad. C. Pavolini, Garzanti, Milano 2018, in particolare pp. 55-61). Diversamente, i personaggi di Kafka non nascono e non muoiono, sono pre-esistenti, e quindi non fanno una vera e propria esperienza di morte (neppure nel Processo, quando la vergogna, che è il sentimento fondante del personaggio di Joseph K, sopravvive allo stesso personaggio). La mancata chiusura dei romanzi non è quindi fallimento, ma risponde in maniera deliberata a questa manomissione del tempo, a questa sospensione in cui né passato, né futuro né tanto meno il presente esistono. Le opere di Kafka non possono essere lette come una successione cronologica di fatti, ma ogni fatto deve essere letto a sé, come se ogni fatto, accadimento romanzesco, avvenisse in una minuscola cella stagna: la profezia di Kafka si nutre quindi della sconfitta della consequenzialità del tempo, perché appunto i suoi personaggi sono descritti fuori da questa possibilità: contrariamente al loro creatore, hanno potuto ribellarsi al padre Kronos, che altrimenti li avrebbe divorati. Questa libertà e questo loro essere sfuggiti al tempo che passa hanno prodotto tale qualità profetica nuova, un modo diverso – non per forza religioso – di accedere al ciò che accadrà. Per produrre questa profezia Kafka deve rinunciare al romanzo, perché è consapevole, come scrive Kermode in Il senso della fine, che «alla fine del romanzo siamo obbligati a dare spiegazioni definitive» (F. Kermode, Il senso della fine, trad. G. Montefoschi, R. Zuppet, Il Saggiatore, Milano 2020, p. 173). Kafka rifiuta la spiegazione definitiva, e facendo questo lo scrittore ceco trasforma ogni suo personaggio in un gesto, che «è un evento, si potrebbe quasi dire: un dramma in sé» (Benjamin, Angelus Novus cit., p. 285).

Torniamo così alla complessità di fornire dei testi kafkiani una glossa: l’evento che producono è singolare, unico e inspiegabile. Che tipo di scrittura, quindi, ci mostra Kafka? La risposta è perentoria: «Lo scrivere come forma di preghiera» (F. Kafka, Confessioni e diari, a cura di E. Pocar, Mondadori, Milano 1991, p. 935). Non vogliamo, qui, cadere nel tranello di Brod, facendo di Kafka uno scrittore religioso. La preghiera è, in primo luogo, una forma di espressione che abolisce il tempo: si rivolge a Dio in un’assenza di tempo che gli è propria, e la preghiera è una forma meditativa – pensiamo a Meditazione e alle riflessioni contenute in Aforismi di Zürau – che produce atemporalità. Il termine preghiera richiama il sacro, ovvero una sorta di dimensione che romanzo ha lentamente abbandonato. Da Cervantes e Rabelais in poi il romanzo ha profanato sé stesso, si è fatto parodia: ha rotto, ha scavalcato quello spazio – sacro – tra Dio e l’uomo, tra l’infinito e l’uomo, e ha riportato tutto al dato terreno. Leggendo l’opera kafkiana, la dimensione parodica è pressoché assente. C’è, come ebbe a intuire DFW, una dimensione comica, ma di una comicità ben precisa, dovuta alla sottrazione o alla sovraesposizione di alcuni fattori e dati di conoscenza dei personaggi, ma non c’è parodia – pensiamo ad esempio a una riscrittura come Il canto delle sirene o la stessa parabola di Sancho Panza. Potremmo dire che il parodico, di cui il romanzo si nutre, è lo sguardo laico della scrittura sul mondo, mentre il comico, pensiamo alla nudità di Adamo e Eva, alla ubriachezza di Noè per fare due esempi scritturali, è lo sguardo delle “preghiera” sul mondo, uno sguardo che ne mette in luce il dato di umiliazione (parola profondamente kafkiana), cioè mostra l’uomo nel momento di massima debolezza e fragilità rispetto a qualcosa che lo sovrasta: l’esempio più chiaro e lampante è La lettera al padre. La parodia è lo strumento che i romanzieri hanno per rendere accessibile, essoterica, la realtà delle cose, ma Kafka, rinunciando a questo mezzo e definendo la sua scrittura come preghiera, predilige il dato esoterico, inesplicabile delle cose.

Origene (cfr. in Agamben, Lo Spirito e la Lettera. Sull’interpretazione delle scritture, Neri Pozza, Vicenza 2024, p. 25) spiega il modo in cui è possibile interpretare la Scrittura. Il testo è una casa con molte porte chiuse a chiave, e ogni porta ha nella toppa una chiave, ma è quella sbagliata: l’interpretazione delle scritture è fare in modo che a ogni porta corrisponda la giusta chiave. Questa idea della chiave e della porta non può che portarci al racconto/parabola Davanti alla legge: l’impressione è che nell’opera kafkiana nessuna chiave sia per nessuna porta o peggio che ogni chiave sia per ogni porta, è quindi ogni interpretazione non è tanto plausibile quanto infinita. Il problema, pare dirci infine Kafka, è decidersi per una di queste prima che il guardiano chiuda il portone definitivamente. E a questa decisione, lui, ci abbandona.