Per sfuggire alla presa del padre violento, un adolescente americano scappa di casa e si allea con uno schiavo in fuga dai padroni che vogliono venderlo: i due cominciano così un viaggio che li porterà lungo il Mississippi verso un destino migliore.

Le avventure di Huckleberry Finn di Mark Twain è un classico noto, ancora letto in diverse scuole statunitensi e, più di rado, anche in quelle italiane. Lo scenario è quello degli stati del sud di un’America di fine Ottocento, apertamente razzista e schiavista. Nella sua brillante rivendicazione contro ogni forma di autorità, Mark Twain non manca di criticare anche questo aspetto, rendendo il suo protagonista sempre più solidale col suo compagno di avventure; tuttavia, per definire lo schiavo Jim, l’autore fa ampio uso della n-word (ben 219 volte) rispecchiando in maniera fedele il linguaggio dell’epoca. Niente di scandaloso, intendiamoci, dato il contesto dell’autore; il problema è piuttosto il nostro: come ci poniamo noi lettori di oggi davanti a una parola che non si può più scrivere né leggere?

Nel recente dibattito sull’uso di un lessico ritenuto offensivo perché razzista, sessista o abilista, la letteratura e in generale la parola scritta giocano un ruolo fondamentale e ci permettono una riflessione che deve necessariamente andare oltre le vecchie categorie della fedeltà filologica al testo e la retorica conservatrice che bolla ogni forma di emancipazione linguistica come attentato politicamente corretto a una realtà data.

Prendo in esame il caso di Huckleberry Finn perché mi sembra interessante in questo senso: negli anni Novanta il testo raggiunge il fondo delle classifiche di lettura nelle scuole e si prepara a diventare un relitto del passato. I fattori di questa caduta in disgrazia sono molti (uno molto positivo è che la letteratura per ragazzi è cresciuta sia in offerta sia in qualità nel corso degli ultimi decenni, quindi ben vengano nuovi classici accanto alle vecchie glorie), ma uno di sicuro è l’utilizzo nel testo di una parola che è stata riconosciuta come inutilizzabile, in particolare se pronunciata da docenti bianchi.

Il ragionamento che mi appresto a fare ovviamente non può prescindere dalla premessa che bandire la n-word e impedirne l’uso ai bianchi non è un attentato alla libertà di espressione ma uno strumento necessario per definire le responsabilità delle atrocità di un sistema le cui ripercussioni (economiche, politiche, sociali) sono vive ancora oggi e definiscono limiti e possibilità di interi gruppi: per chi è legato a quella storia dal punto di vista di chi l’ha subìta, riappropriarsi del termine è un modo per ricordarla, per rinforzare il proprio senso di comunità e per proclamarsi parte di una collettività di persone a cui per troppo tempo è stato fatto il torto di non essere considerate tali. Da quando questa rivendicazione si è diffusa attraverso la musica, i libri e gli altri prodotti culturali di massa, anche per i bianchi usare questo termine non può più essere un atteggiamento neutro, perché questo utilizzo assume una valenza politica: usare l’n-word invece che l’equivalente nero è intrinsecamente un atto violento e razzista, anche se lo si fa scherzando, perfino se lo si fa per stigmatizzare tutto l’orrore che questa parola porta con sé.

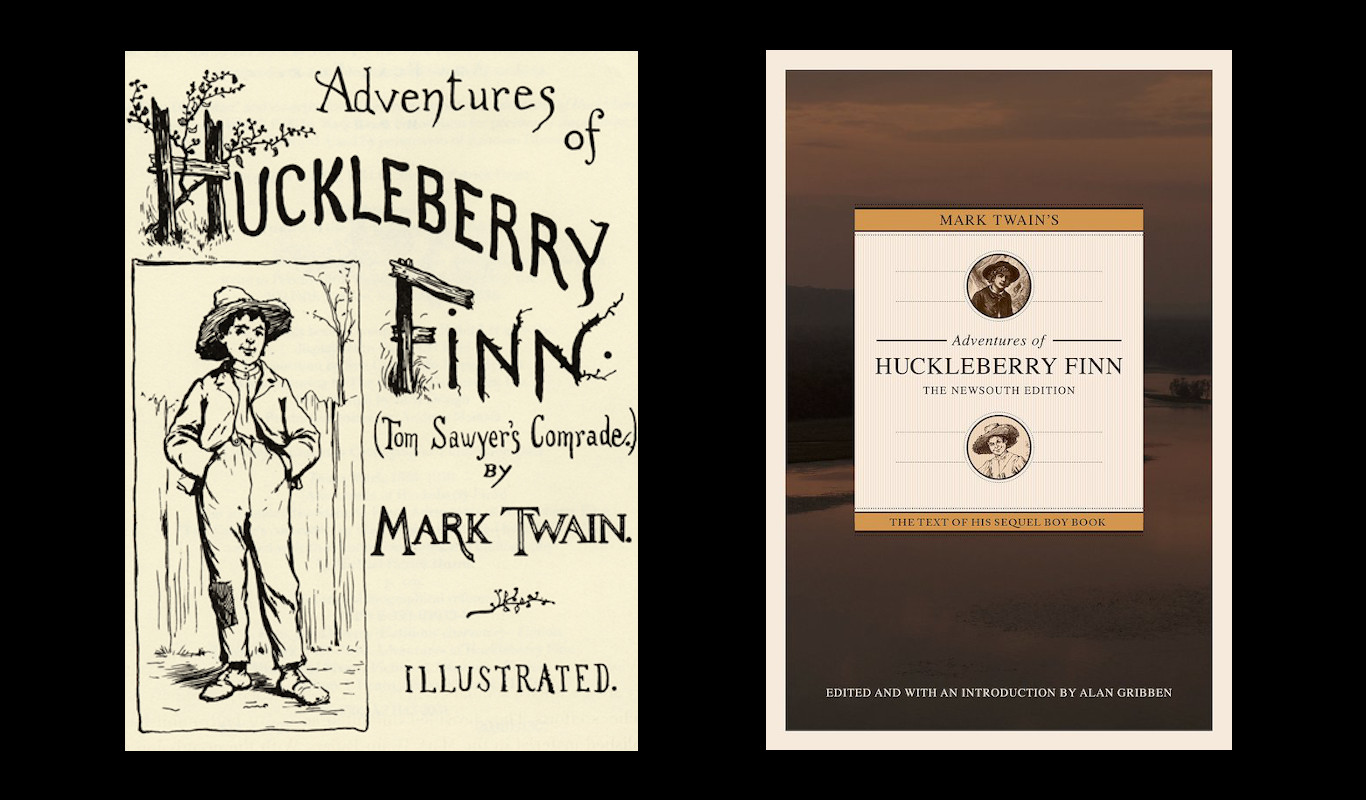

Come leggere allora Mark Twain, oggi? Nel 2015 il professor Alan Gribben ha proposto un editing per la nuova edizione del libro per cui la parola in questione è stata sostituita con il termine “schiavo” in modo che il significato nefasto risultasse ancora comprensibile (almeno parzialmente), ma senza la violenza del vocabolo.

Si tratta di un esperimento che, secondo me, ci dice che ragionare sul modo in cui veicolare un contenuto di questo tipo è possibile e può dare risultati interessanti. Certo, un altro modo di affrontare la questione potrebbe essere la contestualizzazione dell’opera inserita in una prefazione, ma se editorialmente questo passaggio sembra corretto e utile, nulla fa per arginare la portata violenta del termine contenuto nelle pagine successive.

Insisto sul concetto di violenza perché credo sia bene ribadire che il contenuto dei testi che portiamo in classe, o che leggiamo in generale, debba tener conto di lettori e lettrici in modo universale: i destinatari non bianchi di quel testo sentiranno ripetere (per 219 volte) una parola estremamente violenta nei loro confronti, soprattutto se pronunciata da un bianco, un docente o una docente, che per di più sono in una posizione autorevole; questo non vale ovviamente per i compagni e le compagne bianchi. Basterebbe già solo questo per costringerci ad affrontare la cosa come se fosse un problema di tutti, non solo di qualcuno.

Non si tratta di una questione solo americana, per fortuna. Una maggiore consapevolezza nell’uso del linguaggio si sta diffondendo in tutta Europa, e perfino in Italia, grazie alle nuove generazioni in particolare, si richiede sempre più spesso un’attenzione diversa per le parole che usiamo.

Di recente, ad esempio, si è tornati a discutere della presenza della n-word sui giornali e nei libri italiani, soprattutto in caso di citazioni. Le proteste sollevate da questa persistenza che sembra indifferente a qualsiasi cambiamento sociale in atto sembrano scalfire poco l’atteggiamento conservatore di molte (troppe) linee editoriali.

Pur ammettendo l’argomento dell’intoccabilità della citazione, mi sembra davvero limitante la rinuncia a qualsiasi forma di soluzione alternativa. In italiano, infatti, la traduzione della n-word ci consente di trasformare il termine in nero utilizzando semplicemente un asterisco che sostituisca la g. È un espediente grafico inviso a molti, eppure è un modo semplice e immediato per permettere al lettore di capire che quella era la parola usata o citata nel testo e al tempo stesso consentire all’autore, all’editore e al lettore di confermare l’impronunciabilità attuale del termine.

Un mondo editoriale che non si confronta con una richiesta globale di rispetto e di attenzione per quella che viene considerata una minoranza, anche tra i lettori, è un mondo che non fa una scelta neutra, ma che assume una precisa posizione politica.

A me sembra infatti che un’eventuale “pulizia della pagina” attraverso la sostituzione della parola faccia spesso storcere il naso a puristi che sminuiscono la portata di questa espressione. Soprattutto mi sembra che la difesa a oltranza della n-word sulla pagina sia un atteggiamento che toglie qualcosa in termini culturali a chi apprende e a tutti noi lettori: ci consegna il testo nella sua autenticità originaria ma non ci permette di vedere quanto tempo sia passato tra quell’epoca schiavista di cui parla Mark Twain e questo presente in cui quel passato appare inaccettabile, non aiuta i docenti a spiegare il perché oggi quel passato sia ritenuto inaccettabile e non insegna alle nuove generazioni che una vera emancipazione è possibile rispetto a un’imperdonabile atrocità della Storia.

Al contrario, tutto questo è possibile se, invece di ripetere come pappagalli un vocabolo scritto più di un secolo fa, lo stesso termine in versione modificata ci consente di fare una riflessione condivisa sul modo in cui è stato usato per secoli come un’arma contro qualcuno.