Inesistente nei primi quindici secoli dell’era cristiana, il tema pittorico della torre di Babele esplode nel secolo XVI, in cui si contano centinaia di rappresentazioni, per poi scemare in quello seguente e scomparire quasi del tutto nel XVIII.

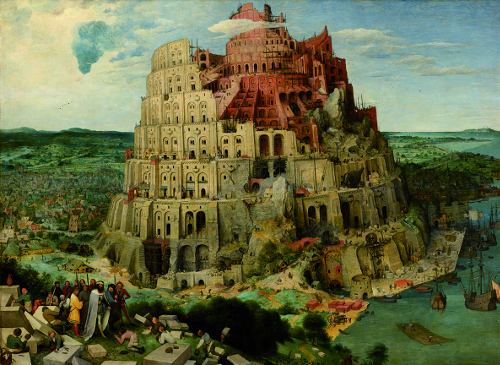

Dopo qualche incertezza iniziale, in cui la si immagina a base quadrata, cioè come quelle che delineavano allora la skyline delle città italiane, eredità dall’architettura medioevale, la torre assume subito la forma circolare seguendo il prototipo creato dal pittore fiammingo Bruegel il vecchio (1535-1569) nelle due varianti, fra loro molto simili, note come la Grande e la Piccola Torre, entrambe dipinte attorno al 1563.

Sono immagini dense di significati e volutamente connotate da un’atmosfera angosciosa, in netto contrasto con l’ottimismo rinascimentale. Inquietante è soprattutto la Piccola Torre. I colori sono freddi, acidi e un po’ spettrali; la luce colpisce solo la punta dell’immane edificio, suggerendo così l’idea del tramonto, e la prospettiva dall’alto, a volo d’uccello, è inusuale e destabilizzante. Le nuvole sono cariche di pioggia e oscurano la terra; gli uomini minuscoli, fuori scala rispetto al loro stesso artefatto; i lavori cessati, come mostrano le macchine abbandonate sulla cima.

Quanto poi ai significati (e prima ancora dell’instabilità suggerita dalla pendenza, forse un ricordo della torre di Pisa che Bruegel ebbe occasione di vedere nel suo viaggio in Italia dal 1551 al 1555) fondamentale è la circolarità, simbolo ai suoi occhi dell’idea stessa di decadenza. Circolare (o quasi) e costruito con arcate sovrapposte è il Colosseo, il circo in cui si ammazzavano i cristiani in spettacoli osceni, l’edificio che nell’immaginario di quel secolo simboleggiava il peggio della classicità, la sua decadenza. Circolare poi è anche Castel Sant’Angelo, allora residenza del papa: la cosa non era affatto indifferente agli occhi di un intellettuale nordico, di fede protestante e ammiratore di Erasmo da Rotterdam, come dimostra il fatto che parecchie sue tele rappresentano i proverbi antichi commentati dall’umanista olandese negli Adagia.

L’importanza di possedere un nome

La decadenza descritta da Bruegel è morale e religiosa oltre che linguistica. Ma qual è ai suoi occhi il significato del racconto biblico? Nei nove versetti della Genesi dedicati alla catastrofe non si indica affatto nella superbia umana la sua motivazione, come vuole ancora oggi un’interpretazione molto diffusa. Ciò che spinge gli uomini all’impresa non è il desiderio di sfidare Dio, ma andare oltre l’unità linguistica già posseduta per “farsi un nome”.

Cosa ciò significhi possiamo dedurlo dalle pagine precedenti della stessa Genesi, in cui Dio, dopo aver personalmente dato vita agli enti cosmici attribuendo loro un nome, chiama Adamo a fare la stessa con gli enti naturali, cioè a conferire esistenza ai generi animali e vegetali assegnando loro un’identità nominale che è al contempo anche sostanziale, per la potenza divina ancora insita nelle parole della lingua adamitica, quella ormai persa parlata dal nostro progenitore prima che compisse il peccato originale.

Adamo aveva chiamato gli animali uno per uno, conferendo loro la propria essenza; ma nulla di ciò era avvenuto per gli uomini. Perché non pensare, quindi, di arrivare sino al cielo, dove notoriamente risiedono i nomi eterni di tutte le cose, per “farsene” uno? È un progetto ambizioso, ma non smisurato o impossibile, come riconosce lo stesso Dio: la cosmologia ebraica considera il cielo un velo che ricopre la Terra per proteggerla, e dunque nulla di troppo lontano, e a misura d’uomo.

La torre è quindi uno strumento per acquisire un’identità o scoprire finalmente quale essa sia: il nome essenziale che rende l’uomo ciò che è, ed è perciò a tutti comune. Edificare la torre, specifica la Genesi per ben due volte, implica il costruire una città, anzi “la città”, metafora di un’umanità unificata da una stessa coscienza identitaria oltre che dall’uso della stessa lingua.

Ma il progetto di trasformare l’umanità in un solo popolo, che ai nostri occhi potrebbe significare l’eliminazione delle guerre, non è quello divino. È questa la morale del mito di Babele.

Babele? Nel XVI secolo

Stando così le cose, ci sono buone ragioni per spiegare l’interesse degli umanisti rinascimentali per il tema di Babele: erano convinti, infatti, di stare per assistere proprio allora alla piena ed effettiva realizzazione dell condanna divina al multilinguismo.

La storia linguistica dell’umanità non sembrava essere stata poi così drammatica come lasciava intendere la Genesi. È vero che nel mondo esistevano innumerevoli dialetti, come le lingue romanze, ma la comunità occidentale era comunque unificata dal comune possesso del latino.

L’italiano esisteva ormai da qualche secolo e aveva trovato in Dante, Petrarca e Boccaccio illustri esempi letterari. Il suo prestigio era tale che nei porti del Mediterraneo si parlava il sabir, una lingua franca fondata sul suo lessico, come spiega un altro articolo in questo numero.

Ma per Dante il toscano rimaneva una lingua naturale, quella che si impara dalla nutrice senza alcuna regola; ottima in campo letterario per la sua spontanea espressività e l’aderenza al mondo, ma non adatta per pensare. Lo spiega Umberto Eco nel saggio su La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea (Laterza, Roma-Bari, 1993): «In quanto poeta, Dante scrive in volgare, ma in quanto pensatore, nutrito di filosofia scolastica, e uomo politico che vagheggia il ritorno di un impero sovranazionale, conosce e pratica la lingua comune sia alla filosofia che alla politica e al diritto internazionale». È un fatto, comunque, che la sua apologia del volgare, il De vulgari eloquentia, è scritta in latino.

Con il toscano si comunica, ci si può esprimere, ma per pensare ci vuole il latino. È logico che sia così, perché solo il latino possiede una grammatica, e va quindi studiato, non appreso per mera imitazione. E in questa sua strutturazione razionale sta il motivo della sua eternità: le lingue madri e i dialetti cambiano continuamente, il latino è tale anche quando ha smesso di essere una lingua madre per diventare la lingua franca dell’Occidente.

Il latino quindi, agli occhi degli ultimi umanisti, è un patrimonio comune dell’umanità che può benissimo convivere con i dialetti locali, come l’italiano o il francese.

E dunque dove starebbe la catastrofe, il compimento dei moniti delle scritture? Probabilmente in quella serie di eventi contingenti vissuti all’epoca come vera minaccia per il latino: principalmente la diffusione della stampa, l’emergere degli Stati nazionali, e la rottura protestante, che comportò l’edizione della Bibbia nei volgari, comprensibili al popolo.

L’obbligo di pensare in latino

È difficile per noi immaginare la conflittualità e l’angoscia che l’incipiente fine del latino provoca negli intellettuali del XVI secolo. Certamente il tedesco comincia a esistere con la traduzione della Bibbia di Martin Lutero. Eppure nel sistema scolastico riformato l’uso del tedesco non è previsto per nessun ciclo educativo, neppure nella scuola primaria, ed è tassativamente proibito nei ginnasi, in cui tutte le lezioni sono svolte nelle tre lingue di studio, il latino, il greco e l’ebraico, essenziale per avvicinarsi al Vecchio Testamento nell’edizione originale.

Al liceo di Strasburgo, modello del sistema scolastico tedesco per almeno un secolo, gli allievi sono puniti se si esprimono nella loro lingua madre, il tedesco, anche chiacchierando fra loro in refettorio o durante la ricreazione. La stessa cosa accade nei licei gesuitici in area cattolica.

Con le sole eccezioni di Leon Battista Alberti e di Calvino, tutti i pedagoghi umanisti ribadiscono l’esecrazione scolastica del volgare, pur continuando nel contempo ad aggiungere al latino lingue antiche o straniere. Il massimo in questo senso è raggiunto dall’utopia pedagogica di Rabelais: il suo Gargantua deve parlare fluentemente il latino e il greco, ma conoscere anche l’ebraico, il caldeo, l’aramaico e infine l’arabo, essenziale per capire la cultura mussulmana. Forse l’unica disciplina che manca all’enciclopedica istruzione di Gargantua è proprio la lingua madre del suo autore, il francese.

L’angoscia di Erasmo

Nessuno esprime l’angoscia per il venir meno della lingua eterna più di Geert Geertsz, l’umanista olandese che volle latinamente chiamarsi Desiderius Erasmus Roterodamus. Primo moderno “cittadino del mondo”, fautore di un’Europa cosmopolita, Erasmo considera con orrore le lingue nazionali, vedendo nel loro sempre più massiccio uso un’incipiente barbarie e un inusitato, irrazionale e distruttivo separatismo culturale fra le nascenti nazioni. La condanna al babelismo sta per realizzarsi.

Nella visione di Erasmo il latino sta morendo per un eccesso di studi, o meglio per il prevalere in questi dell’eruditismo scolastico. Sarebbe invece necessario che il latino rimanesse una lingua viva, parlata e quindi utilizzabile per pensare e per interpretare il mondo reale e moderno. Nel Ciceronianus (1528) attacca i puristi che rifiutano ogni innovazione lessicale del latino considerando insuperabile il modello di Cicerone, con la conseguenza di non avere a disposizione parole adatte a esprimere concetti moderni. Per indicare il Dio cristiano, ad esempio, dicono “Jupiter Maximus”, ma se Cicerone fosse vissuto un secolo dopo, argomenta Erasmo, avrebbe lui stesso arricchito il suo vocabolario con termini religiosi. Con l’ironia usuale, immagina il tipico ciceroniano chiuso in una camera insonorizzata per non essere disturbato dai rumori della vita, specie dal rozzo linguaggio delle donne e dei ragazzi.