Intellettuale e uomo d’azione

Fu infatti autore di poderose opere storiche oggi perdute e della straordinaria – e fortunatamente conservata – Naturalis Historia in 37 libri, una delle più grandi enciclopedie scientifiche dell’antichità; ma nondimeno fu uomo d’azione, e – da cavaliere romano qual era – raggiunse i vertici della carriera equestre diventando prefetto della flotta militare di stanza a Miseno, presso Napoli. Come tutti sappiamo, soprattutto grazie al racconto del nipote Plinio il Giovane, egli morì nel 79 d.C. mentre cercava coraggiosamente di portare soccorsi navali alle città di Pompei ed Ercolano sommerse dalla furia distruttrice del Vesuvio; si trattò – dicono gli studiosi – di una delle prime operazioni di “protezione civile” di cui si abbia notizia, dalla quale ha preso spunto – in tempi recentissimi – anche la scrittrice Valeria Parrella per un suo bel romanzo che ho recensito su queste colonne.

Una composita esposizione

Per celebrare nel 2023 i 2000 anni dalla sua nascita, si è costituto un Comitato nazionale che ha promosso alcune importanti iniziative, molte delle quali a Como, in quanto – come già si è detto – città natale del Nostro; tra queste una mostra aperta dal 3 maggio al 31 agosto 2024, Il catalogo del mondo: Plinio il Vecchio e la Storia della Natura, presentata dalla Fondazione Alessandro Volta. L’esposizione è curata dall’archeologo Gianfranco Adornato (professore presso la Scuola Normale Superiore di Pisa) e allestita dall’architetto Paolo Brambilla, il quale ha voluto conferirle una diffusione cittadina che muove dalle prestigiose sedi dell’ex Chiesa di San Pietro in Atrio e del Palazzo del Broletto fino al nuovo spazio multimediale Vis Comensis.

L’idea è quella di esibire oggetti che evochino sia il contesto storico, politico e culturale in cui Plinio visse e operò, sia le suggestioni che la sua opera ci offre, sia le conseguenze della plurisecolare influenza della Naturalis Historia sul processo di sviluppo culturale europeo (e non solo). Perché ammiratori di Plinio furono Petrarca, Boccaccio, Leonardo, Giovio, Winckelmann, Leopardi, Borges e – ultimo ma non certo ultimo – quel Calvino che con lui condivideva la doppia anima di scrittore e naturalista.

L’intento, come si può ben capire, è ambizioso, e certamente si possono ammirare “pezzi” straordinari, dei quali parlerò più nel dettaglio. Vero è, però, che non è sempre facile trovare il filo conduttore che lega antico e moderno, in qualche caso forse un po’ troppo esile: ma probabilmente sono io che, antichista impenitente, se ho guardato con una qualche pur perplessa curiosità le sculture tatuate di Fabio Viale ispirate a opere che Plinio menziona nelle sue pagine scritte, non sono stato particolarmente attratto dall’arte concettuale di Cy Twombly, della quale al Broletto c’è ampia documentazione.

Splendide, invece, le fotografie (specialmente quelle pompeiane) di Lugi Spina, che hanno una profondità tale da farti davvero credere di essere sul posto; e bello e suggestivo è pure un coloratissimo Vesuvius di Andy Warhol, serigrafia che ricorda le ultime ore di vita del naturalista.

Statue marmoree d’eccezione

È nella ex Chiesa di San Pietro in Atrio che si conserva comunque il “tesoro” di questa mostra, a partire dai ritratti imperiali, quelli dei principi Giulio-Claudi che regnavano quando Plinio nacque e quelli dei Flavi sotto i quali egli operò e morì. Parlando di Giulio-Claudi, se quello di Giulio Cesare proviene dal Museo dell’Opera del Duomo di Pisa, quelli di Augusto e Tiberio sono in prestito dai Musei Vaticani, quello di Caligola dal Museo Archeologico di Venezia, quello di Claudio dagli Uffizi, mentre la testa di Nerone lo è dal Museo Palatino; passando poi ai Flavi, abbiamo un Vespasiano e un Domiziano dagli Uffizi, mentre quel Tito sotto il quale Plinio morì è abitualmente esposto in “forma marmorea” ai Musei Vaticani.

Si tratta, come dicevo, di opere importanti, così come lo sono la Statua di efebo nudo tipo Westmacott conservata a Castel Gandolfo e concessa dai Musei Vaticani nonché un’emozionante copia romana Doriforo di Policleto in prestito dalle Gallerie degli Uffizi. La loro presenza si giustifica con l’attenzione di Plinio alla storia dell’arte soprattutto nei libri dal XXXIV al XXXVII della Naturalis Historia, dedicati alla metallurgia e alla mineralogia; al cosiddetto “canone policleteo” si accenna proprio nel libro XXXIV, quando l’autore afferma che Policleto «compose quello che gli artisti chiamano canone, cercando in esso, come in una legge, le regole dell’arte» (XXXIV, 55 trad. A. Corso, R. Mugellesi, G. Rosati). Policleto cercava la perfezione, insomma, con la stessa caparbietà con la quale Plinio cercava di fare – secondo la fortunata e ormai canonica definizione di Gian Biagio Conte – «l’inventario del mondo».

Lo splendore delle gemme: una vera sorpresa

Gli oggetti che mi hanno maggiormente colpito – perché, colpevolmente, non li conoscevo… – sono però di dimensioni più ridotte, e si tratta di alcune preziosissime “gemme” che provengono anch’esse dagli Uffizi (Tesoro dei Granduchi), le quali, come lo stesso curatore Gianfranco Adornato ha dichiarato, «rappresentano un microcosmo e incarnano al massimo grado le meraviglie della natura».

In realtà sono piccoli busti di imperatori, donne di casa imperiale, divinità, in alabastro, corniolo, cristallo di rocca, agata, calcedonio o materiale simile, spesso impreziositi da aggiunte in argento o bronzo dorato; essi sono un eccellente esempio da un lato del lusso cui allude la letteratura latina dell’età imperiale romana (ne parla Gianpiero Rosati nel Catalogo, edito da 24ore cultura, che contiene numerosi e autorevoli contributi pluridisciplinari), dall’altro della varietà e versatilità delle pietre preziose e semipreziose descritte da Plinio nel libro XXXVII della sua enciclopedia.

Mi sono davvero appassionato leggendo le ottime schede che ne ha redatto nel catalogo Elisabetta Gagetti, soffermandomi con particolare attenzione sulla n. 31, che descrive una mano sinistra femminile in calcedonio di oltre 7 cm, probabilmente parte di un’eclettica statua polimaterica alta circa 85 cm. L’eleganza, la cura dei dettagli, la sensualità che questa mano ornata di bracciale sprigiona, la rendono degna di una dea: confesso che mi sarebbe davvero piaciuto vederla nella sua perduta integrità!

Integro è invece l’importantissimo manoscritto della Naturalis Historia, di Caius Plinius Secundus, riccamente illustrato da Cristoforo Cortese (XV secolo) proveniente dalla Biblioteca Palatina di Parma e anch’esso in mostra a Como insieme con altre edizioni pliniane: se una sola mano ha copiato il testo dell’opera, una seconda mano ne ha vergato le note, e una terza ne ha aggiunto la lettera 3,5 di Plinio il Giovane e parte del De viris illustribus di Svetonio.

Como vale sempre una visita!

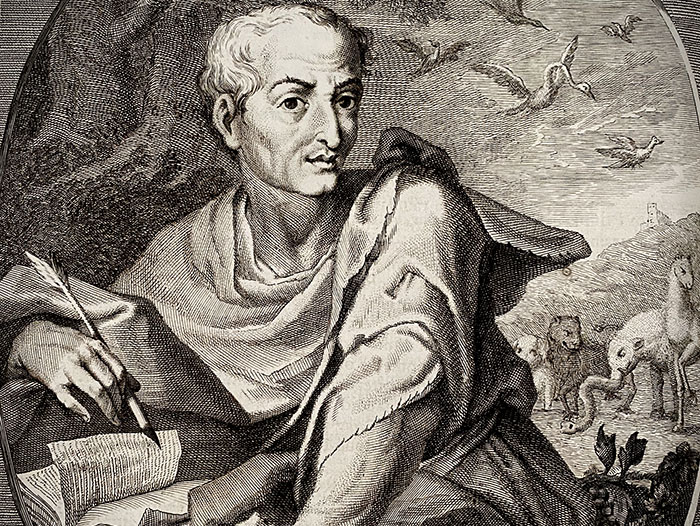

Insomma: senza dubbio Como ha saputo onorare convenientemente uno dei sui più illustri concittadini, il cui ritratto (in mostra ce n’è un calco) adorna anche – insieme a quello del nipote – la facciata dello splendido Duomo di questa bellissima città che invito tutti a visitare; anzitutto perché carica di storia e cultura (l’oppidum preesistente, già divenuto nell’89 a.C. città di diritto latino, venne rifondato da Giulio Cesare nel 59 a.C. come Novum Comum…) ma anche perché la presenza del lago le conferisce (almeno questa è l’impressione di noi milanesi) sempre un clima un po’ vacanziero. La mostra in corso è, ovviamente, un’ottima ragione in più per farlo.

Purtroppo da qualche tempo è chiuso – in quanto necessita di lavori di consolidamento strutturale – l’interessante (e a me carissimo fin dai tempi della tesi di Laurea) Civico Museo Archeologico “Giovio”, nel quale si conserva tra l’altro una bella iscrizione latina che ricorda Plinio il Giovane. Speriamo davvero che la riapertura sia prima del bimillenario della nascita di quest’ultimo, che si celebrerà nel… 2061 (sic!), data nella quale, qualora calcassi ancora la «nera terra», come diceva Omero, compirei 100 anni!

Una tradizione di studi pliniani

La menzione del Museo e il ricordo delle persone che ho frequentato in tanti anni di studi sull’antica Comum mi portano però a chiudere con un velo di malinconia, pensando che studiosi scomparsi in tempi più o meno recenti come il giurista Giorgio Luraschi, dell’Università dell’Insubria, e l’epigrafista Antonio Sartori (mio Maestro), della Statale di Milano, avrebbero potuto fattivamente contribuire all’esposizione ora in corso, e dire la loro in un catalogo – come anticipavo – comunque già molto ricco di spunti. Entrambi, infatti, si sono occupati proprio di quella che Luraschi ebbe spesso a definire «la Como dei Plinii», cercando di metterne in luce – in una prospettiva davvero globale, “umanistica” e pertanto “pliniana”… – importanti aspetti della vita politica, sociale, economica, religiosa. Il tutto con una particolare attenzione agli esponenti di quei ceti medio-bassi (Sartori li chiamò in un suo studio Umili Comenses) che i “grandi Plinii” li potevano solo incontrare per strada e magari interpellare per qualche richiesta di raccomandazione da inoltrare a Roma. Sì, perché zio e nipote dovettero essere nella capitale gli interpreti – un po’ come fanno i moderni eletti in un collegio elettorale – degli interessi della loro gente; del loro superiore livello culturale rispetto alla media (ho detto la media, eh!) di molti politici di oggi, non è il caso di parlare in questa sede: confesso però che se Plinio il Vecchio si candidasse alle prossime elezioni europee lo voterei senza alcun dubbio!