Qualche cosa

avevamo in comune:

la Patria

il lavoro

la miseria.

Quasi non capivo

il tuo dialetto strano

ché dell’Italia eravamo

ognuno ad un estremo (…)

Ma nel fagotto

che portavamo nella fossa

c’erano le stesse cose: pane

margarina

e caffè amaro (…);

la carne segnata da ogni pietra caduta

e nelle vene lo stesso sangue:

sangue d’emigrante.

Il masso quel giorno cadde

e fu crudele e pesante

troppo pesante

per te, piccolo leccese.

Sono i versi che il parmense Walter Vacca dedica ad un compagno leccese, ucciso dalla miniera, apparsi in una raccolta di immagini e parole dell’emigrazione italiana in Belgio, curata da Bruno Ducoli nel 1987 per l’Istituto italiano di cultura a Bruxelles. E possono essere una sorta di epigrafe di quel processo che in poco più di un decennio avrebbe fatto della comunità italiana in Belgio il più importante fenomeno migratorio che quel Paese avesse mai conosciuto.

La storia dell’emigrazione italiana in Belgio nel secondo dopoguerra passa attraverso due turning point. Il primo data 20 giugno del 1946. Sullo sfondo ha le rovine del conflitto appena terminato.

Un Paese cerca una «valvola di sfogo» alla disoccupazione, ritenuta dal suo governo indispensabile precondizione per avviare la ricostruzione economica e contenere la conflittualità sociale. Un altro Paese cerca nuove truppe per vincere la propria «battaglia del carbone»: ovvero riprenderne la produzione, contenendo salari e investimenti per la sicurezza, dato che i suoi figli, dopo i gravi sacrifici seguiti all’occupazione tedesca, non sono più disposti a rischiare la vita, scendendo in miniere antiquate e pericolose.

Le due esigenze sono recepite dal celebre protocollo italo-belga che inaugura la stagione dei patti bilaterali siglati dall’Italia. Il carbone assume una dimensione totalizzante: sarebbero stati inviati 50.000 operai per l’impiego esclusivo nell’attività estrattiva in cambio di una fornitura garantita di una quantità di carbone fluttuante tra un minimo di 2.500 ed un massimo di 5.000 tonnellate, a seconda dei livelli di produzione, per ogni 1.000 operai inviati. Uomini in cambio di carbone. Gli italiani sarebbero subentrati ai prigionieri tedeschi, arruolati forzatamente, in attesa del rimpatrio.

Il secondo momento è l’8 agosto 1956. Scorrendo il doloroso novero delle duecentosessantadue vittime, il Bois du Cazier di Marcinelle appare il memoriale di un’Europa unita dal lutto, ancor prima che dai trattati. Ma al tempo stesso rappresenta il giorno in cui l’orologio dell’emigrazione italiana in Belgio si ferma: lo strazio dei corpi dilaniati dall’incendio, per oltre la metà di italiani, palesa all’Europa quanto l’estrazione del carbone in Belgio gravasse sulle spalle dei cittadini di questo Paese.

Al momento della tragedia, la popolazione mineraria italiana è quella di una cittadina di media grandezza: 45.519 lavoratori, divisi per i cinque distretti minerari, quasi tutti impiegati al fondo, dove rappresentano quasi la metà della manodopera.

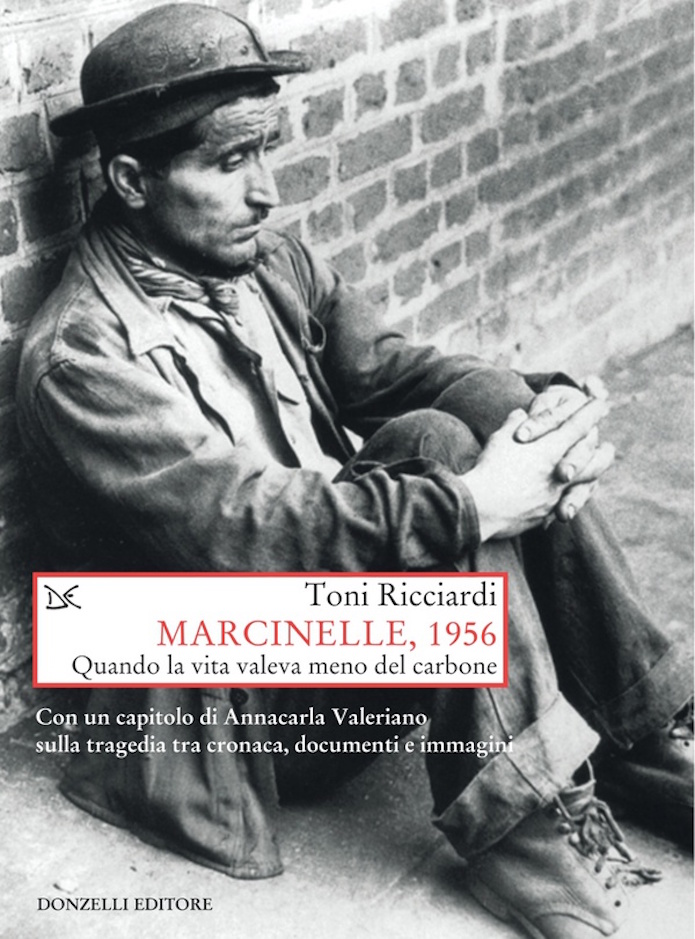

L’anno scorso, dopo sessant’anni, Toni Ricciardi ha provveduto a colmare la lacuna storiografica che ancora ricadeva su quella vicenda in un pregevole studio (Marcinelle 1956, Quando la vita valeva meno del carbone, Donzelli, Roma 2016).

Il tempo in mezzo a queste due date sembra una sorta di limbo, nel quale, nell’anonimato, i lavoratori italiani partono, arrivano, scendono in miniera e muoiono, ma troppo lentamente per fare rumore: 513 uomini è il conto delle vittime italiane nei dieci anni che precedono Marcinelle. A queste andrebbe aggiunta la morte lenta e strisciante portata dalla silicosi, allungata come uno spettro sulla vita dei minatori, ma riconosciuta dal Belgio come malattia professionale solo nel 1963.

I fari si accendono raramente: qualche inchiesta dei giornali più sensibili, sporadici intervento parlamentare. Il governo a maggioranza democristiana sarebbe apparso a lungo impotente o disinteressato ad anteporre la sicurezza dei suoi lavoratori alla riduzione della sovrappopolazione.

L’adagio «tutto era conforme al regolamento», che scandisce solitamente le sentenze belghe di fronte agli incidenti in miniera, trova un corrispettivo nella documentazione che circola tra consolato di Charleroi, ambasciata, Ministero degli Esteri e del Lavoro.

«La situazione, nel suo complesso, può essere considerata soddisfacente se si pensa che si tratta, per i nove decimi, di un’emigrazione di massa che si è trasferita nel dopoguerra in un Paese diverso dal nostro per condizioni climatiche e ambientali. (…) Le cause di questo rapido e relativamente agevole adattamento (…) sono da ricercarsi nell’operosità, cordialità e sobrietà dei nostri emigranti e anche nella naturale simpatia che queste Province valloni nutrono, e forse anche ostentano, per l’Italia, madre della latinità».

È un passo esemplare della relazione sull’Hainaut, la regione del bacino carbonifero di Charleroi, stilata nel 1953, annus horribilis per numero di morti bianche dell’emigrazione italiana in Belgio prima di Marcinelle.

Per l’uomo che parte, solo o con la famiglia, per la donna che lo raggiunge dopo qualche anno si apre una prospettiva di solitudine istituzionale, alla quale rimediano le reti parentali, amicali o di concittadini.

Assai difficile è coniugare tale reti informali con l’azione politica. La presenza italiana nei sindacati belgi è trascurabile, per diffidenze reciproche.

Al tempo stesso, governo belga e Federazione carbonifera (Fédéchar) hanno messo in atto una strategia accurata per ridurre la politicizzazione della massa operaia italiana: espulsione dal Paese dei protagonisti italiani della resistenza belga, soprattutto comunisti; applicazione di una discriminante politica nell’entrata, che scarta i contadini che avessero partecipato all’occupazione delle terre o militanti del Partito comunista; divieto per gli emigranti di «dedicarsi ad una attività politica qualsiasi o di partecipare ad ogni azione o manifestazione che possa rivestire carattere politico», pena il rischio di perdita del lavoro e l’espulsione. Contemporaneamente viene incoraggiata la penetrazione dell’associazionismo cattolico, politicamente accomodante, anche se proprio dalle Acli sarebbero giunte le prime denunce della situazione dei minatori italiani.

Almeno fino ai primi anni degli anni Cinquanta l’iniziativa della Cgil rimane marginale, condizionata sia dalle misure repressive a cui viene sottoposta, sia dall’iniziale angustia ideologica dell’area comunista che guarda al migrante come ad un individualista che rinuncia alla lotta sociale nel proprio paese. A partire dal cambio di prospettiva impresso da Di Vittorio nel 1953, il consolidamento del patronato Inca sarebbe stato assai rapido, nonostante la semiclandestinità a cui è costretto.

Già nel 1956 è un punto di riferimento così radicato da coordinare la difesa dei parenti delle vittime a Marcinelle.

Per il migrante, il rapporto con le istituzioni passa quasi esclusivamente dall’impersonale macchina del reclutamento allestita dai governi italiano e belga. È questo il processo che trasforma le singole vicende umane nella storia collettiva rappresentata poeticamente nei versi iniziali. Comincia dai comizi tenuti da ingegneri o reclutatori o dai celebri manifesti rosa affissi dalla Fédéchar, sui muri delle camere del lavoro, degli uffici di collocamento, delle parrocchie. In una società dove l’impatto delle affissioni murarie è forte, l’elenco di benefici sconosciuti suscita rapide illusioni e occulta l’imbroglio delle condizioni di lavoro in miniere obsolete e pericolose.

La stazione centrale di Milano è il luogo dove il singolo si percepisce improvvisamente parte della fiumana di uomini, donne e bambini in attesa sul binario o nei dormitori sotterranei, in una precarietà igienica e sanitaria già rilevata dalle ispezioni sanitarie fin dal 1947.

Tra i locali del Centro dell’emigrazione in piazza Sant’Ambrogio e i sotterranei della stazione si svolgono tutte le attività che concernono la partenza: l’assistenza a lavoratori e famiglie, le pratiche burocratiche, la temuta visita medica, che separa autorizzati e respinti.

Ed è collettiva l’esperienza del frangersi delle speranze contro il paesaggio di capannoni e baracche dei campi di concentramento dei prigionieri di guerra, adattati per gli immigrati, talvolta senza nemmeno rimuovere il filo spinato, contro il rigoglio di cartelli che escludono dall’affitto «étrangers, enfants, bêtes», contro il vitto scadente della cantine, contro il divieto di ammalarsi nei primi mesi quando non si è in regola con la cassa-malattia e non si percepisce nessuna indennità. Soprattutto dallo choc della prima «discesa al fondo» per molti che erano partiti senza aver mai conosciuto la vita di miniera: l’impreparazione e l’incomprensione linguistica si proiettano nello sfondo cupo di ciminiere, altiforni, castelletti in ferro, colline nere di detriti. Segue il «vuuuu» terrifico dell’ascensore che scende a velocità altissima, poi il buio spaesante e caldissimo delle taglie. L’impatto diventa per molti un momento di insuperabile rifiuto che provoca la rottura del contratto e la prigionia nel Petit Chateau di Bruxelles in attesa del rimpatrio forzato. Solo a partire dai primi anni ’50 le trattative tra i due governi avrebbero cominciato a considerare la necessità di un approccio più morbido alla taglia, per attenuare il trauma.

Come rilevato negli studi più attenti all’analisi del flusso migratorio dall’Italia al Belgio, ad esempio quelli di Andreina De Clementi o quelli fondamentali di Anne Morelli, il sistema degli accordi bilaterali ripercorre aspetti della società di guerra e, in particolare dell’allocazione forzata di manodopera, diretta dall’Italia alla Germania nazista: la gestione centralizzata, lo scambio di manodopera con risorse economiche, la presenza di apparati burocratici che sovrintendono alla gestione dei flussi, l’asimmetria tra la forza contrattuale dei due attori. E scene di una guerra ancora viva nella memoria accompagnano il viaggio degli emigranti: le folle in balia delle disposizioni di un funzionario, i sotterranei stipati di persone alla maniera di un rifugio antiaereo, le selezioni mediche, i convogli traboccanti di uomini, donne, bambini blindati durante il passaggio in Svizzera per impedire fughe, l’acquartieramento nelle baracche dei prigionieri tedeschi.

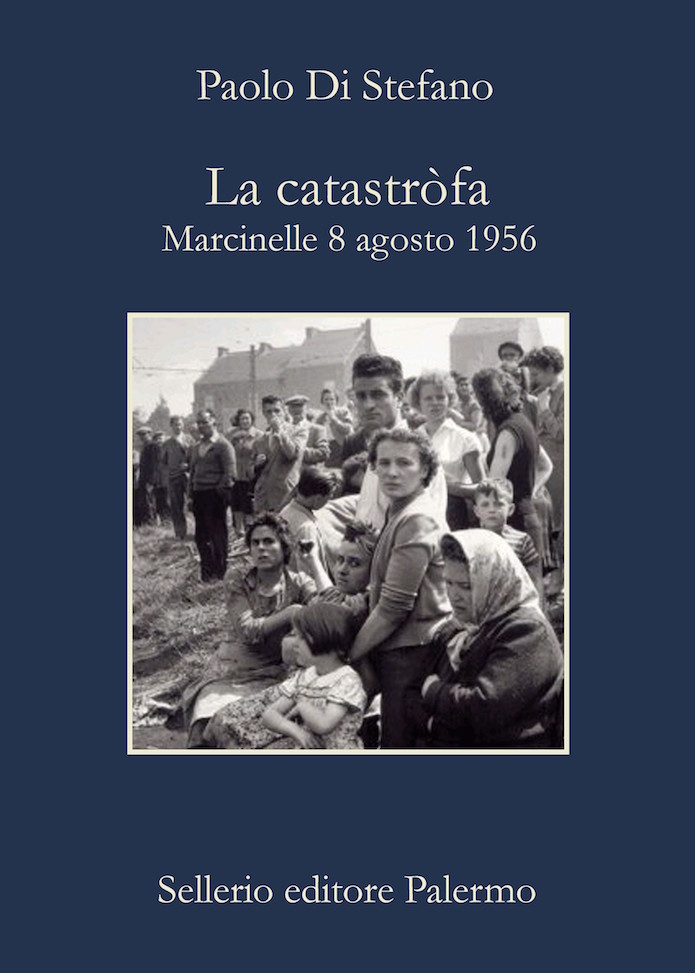

«La catastròfa ha cambiato tutto»: quella del pesarese Urbano Ciacci è una sensazione ricorrente nelle memorie raccolte (su tutte P. Di Stefano, La Catastròfa, Palermo, Sellerio, 2012). Sarebbe stata l’impressione della tragedia di Marcinelle a trasformare i «macaronì» in «copains» e avviarne il processo di integrazione. Ma che il prezzo di quella dignità sia stato 176 vite consumate in poche ore, è cosa che non può non lasciare, ancora oggi, un brivido.