Chi si occupa dei rapporti tra letteratura e arti della visione, magari a partire da studi sul medium verbale, corre facilmente il rischio di credere sin troppo al feticcio del visual turn, giungendo talora all’eccesso di denigrare l’espressione scritta pur di fare ammenda della deprecata testolatria novecentesca, liquidata come un errore del passato, sorta di Moloch o corrispettivo culturale di imperialismi e colonialismi vari. Tanto più preziosa risulta allora la lezione crossmediale che ci giunge da un “libro d’artista” recentemente realizzato da Flavio Favelli, una delle figure di punta del panorama artistico contemporaneo.

Chi si occupa dei rapporti tra letteratura e arti della visione, magari a partire da studi sul medium verbale, corre facilmente il rischio di credere sin troppo al feticcio del visual turn, giungendo talora all’eccesso di denigrare l’espressione scritta pur di fare ammenda della deprecata testolatria novecentesca, liquidata come un errore del passato, sorta di Moloch o corrispettivo culturale di imperialismi e colonialismi vari. Tanto più preziosa risulta allora la lezione crossmediale che ci giunge da un “libro d’artista” recentemente realizzato da Flavio Favelli, una delle figure di punta del panorama artistico contemporaneo.

Nel suo iconotesto Bologna la Rossa (Corraini, Mantova 2020), Favelli combina con sottile abilità il linguaggio grafico e fotografico (una sorta di autobiografia per immagini, private e collettive) con quello verbale (un brano di taglio molto intimo), mettendoli tra loro in tensione produttiva. Si viene così a creare un’inestricabile rete di rispondenze tra figura e testo, un intenso quanto viscerale flusso di coscienza verbo-visivo capace di innescare originali meccanismi di produzione del senso. L’artista, insomma, ha facoltà di scrivere: ritenendo con la scrittura di poter arricchire il proprio discorso.

Sei immagini intervallano la prosa intitolata appunto Bologna la Rossa, su cui torneremo; tre sono fotografie di documenti personali (una lettera al padre con busta; una cartolina postale, di nuovo al padre; un avviso della banca), tre invece riproducono “oggetti trovati” su cui è intervenuta la penna o la matita d’artista (un manifesto; la pubblicità di un garage; una pubblicazione a carattere religioso).

Nelle pagine successive invece il gioco delle parti si rovescia: le parole hanno la funzione, ancillare ma comunque decisiva, di illustrare le fotografie documentarie inserite per scandire le varie sezioni, o “stazioni” (perché Bologna la Rossa è anche, volendo, una sorta di laica via crucis), che compongono il libro. Ogni foto testimonia di un diverso fatto violento avvenuto in un arco di diciassette anni (dal 1974 al 1991), fungendo da testo-soglia introduttivo di una o più opere grafiche di Favelli.

Siamo dunque di fronte, viene da chiedersi, a un libro-reportage, a una riflessione “a tema”? L’artista sceglie la dimensione verbo-visiva per restituire didascalicamente la storia della sua città, e insieme tentare un suggestivo resoconto di uno spaccato della storia patria?

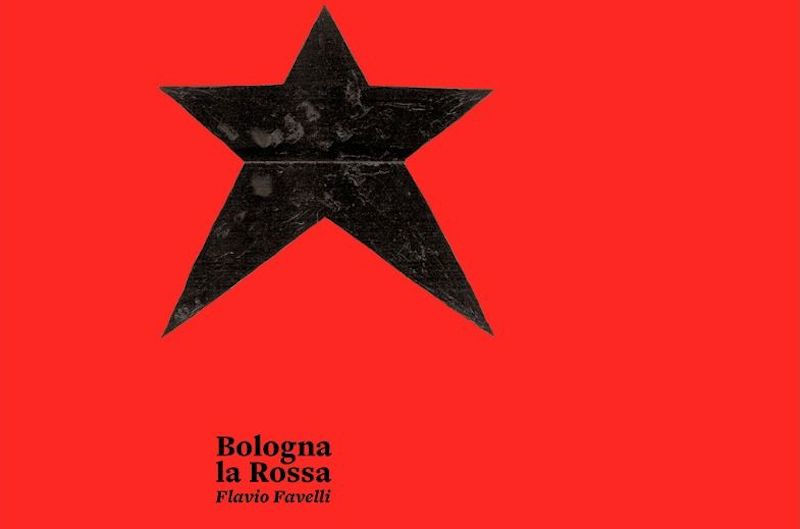

La risposta è no: Bologna la Rossa ha altre mire e ben più complessi esiti. Già l’aggettivo del titolo, visivamente enfatizzato dall’incendio cromatico della copertina, testimonia dell’apertura polisemica del libro. Il richiamo più immediato, ovvio, è al sangue, se ogni sezione/“stazione” si riferisce a un diverso fatto di sangue avvenuto nella città emiliana o nei suoi paraggi: l’attentato all’Italicus, l’assassinio di Francesco Lorusso, l’incidente di Murazze di Vado, le stragi di Ustica e Bologna, l’attentato al Rapido 904, e ancora il disastro aereo dell’Istituto Salvemini, gli omicidi della Banda della Uno bianca al Pilastro e dell’armeria di via Volturno. Una sequenza impressionante di biografemi della città felsinea, sufficienti a farne il crocevia dei più tragici e irrisolti nodi della coscienza nazionale secondo-novecentesca (nel nuovo millennio, questo triste primato spetta senz’altro a un’altra città del Nord: Genova). Se si intende tornare a quegli anni cruenti occorre farlo, letteralmente, con il sangue agli occhi.

Ma Bologna è “rossa” anche perché questo è (stato) il colore dominante della sua storia secolare: «Bologna arrogante e papale, Bologna la Rossa e fetale» cantava Francesco Guccini nel 1981, condensando in un verso orecchiabile sia la diffusa tendenza a un certo ripiegamento, a una certa provinciale diffidenza (che è però al fondo di ogni municipalità italica), sia la lunga appartenenza della città “porporata” allo Stato della Chiesa, sia ancora la sua radicata tradizione comunista.

Inoltre, sull’infuocata copertina, campeggia una casereccia stella nera a cinque punte, per ogni italiano asimmetrico e inconfondibile simbolo della lotta armata brigatista.

Infine, il rosso è il colore del sangue inteso nel senso corrente di “legami di sangue”: Bologna è la città in cui Favelli è cresciuto, e i suoi rapporti familiari sono un aspetto centrale del libro, altrettanto decisivo quanto i fatti di cronaca affrontati.

Le pagine ad alta temperatura emotiva che introducono il volume intrecciano i fatti di cronaca con la mise à nu di un sé meticciato, cresciuto a cavallo tra due “faglie” geografiche (l’artista è originario di Firenze), un soggetto portatore di traumi infantili (quella di Favelli è stata, ha notato Andrea Cortellessa citando Michele Mari, una sanguinosa infanzia, anche per via di un’idea castrante e autoritaria di ordine imposta dai dogmi familiari), un uomo esposto a intime fragilità e ferito da lutti recenti (la morte del padre nel 2019, esplicitamente evocata).

Quando poi ci si imbatte nelle opere, nei quarantanove disegni quasi tutti eseguiti con matite colorate, ecco che le tracce materiali di un recente passato condiviso – locandine, stralci di giornale, biglietti, banconote, pubblicità, riviste, insegne, scampoli di oggetti – spesso colte per frammenti, da angolature eccentriche, e combinate a partire dal libero gioco dell’impulso rammemorante, confermano una ficcante, anche irriverente ma mai semplicistica poetica del trauma.

Pagina dopo pagina Favelli ci squaderna davanti un vero e proprio atlante di rovine, scarti, poveri resti di un mondo che, avrebbe detto Andrea Zanzotto, viene su da remote zone psichiche ed esce alla luce con uno squarcio, una fessura, una crepa. Non a caso un vetro mandato in frantumi dalla madre è l’immagine posta in clausola delle pagine scritte: significativo episodio familiare, e insieme allusione a quel frantumarsi della coscienza collettiva che furono i decenni delle stragi.

Bologna la Rossa è dunque, lo si sarà capito, un libro profondamente viscerale. Ricordarsi di qualcosa significa immediatamente ricordarsi di sé, insegna Paul Ricoeur, ed è esattamente quel che capita qui: Favelli non finge mai la postura neutra del cronista, ammettendo perfino spudoratamente, sia per verba (le pagine introduttive grondanti lucida, ma dolente, materia autobiografica) sia attraverso le immagini (siano esse documentarie, creative, o un ibrido dei due livelli), di star raccontando la sua storia.

Il risultato è forse il solo tipo di montaggio che a un artista di questa indole paia onesto praticare: quello che prevede l’interpolazione del flusso storico con i prodotti del proprio privato flusso psico-coscienziale – giacché questo è l’unico realismo possibile: la restituzione consapevolmente formalizzata di un dato punto di vista nel mondo, non importa quanto idiosincratico e allucinato.

Tra schegge mnestiche del vissuto e lampi dell’immaginario condiviso non si dà in effetti alcuna soluzione di continuità: la mano di Favelli scombina suggestioni vintage, pungola la fascinazione feticistica per i prodotti di massa del passato, proietta un ribollente magma di icone ipnagogiche, sconnesse ma oscuramente correlate, lasciandole libere di agire, insomma disseziona, cannibalizza e a suo modo ri-canonizza (magari per via di dissacrazione) un immaginario epocale tumultuoso e abbagliante. Non lo fa allo scopo di illustrare il passato, né tantomeno per spiegarlo. Ciò che lo muove è semmai l’urgenza di farci i conti, con quel passato, di rimetterlo in discussione e, così facendo, di costringere sé stesso (e noi) a un continuo lavoro di destabilizzazione e riposizionamento dei piani percettivo, intellettuale, politico.

Da questo punto di vista credo che un volume come Bologna la Rossa offra a chi legge una riflessione più interessante, viva e onesta di tanti romanzi storici contemporanei che troppo cerebralmente, troppo programmaticamente si misurano con i drammi nazionali, creando personaggi-pretesto, abbondando con le sottolineature, annullando ogni spazio per la sfera del non detto, ostentando insomma chiarezza d’intenti e mire risolutive.

Le peculiarità stilistiche del disegno di Favelli mi pare confermino tale lettura: un’opzione figurativa, la sua, volutamente a bassa fedeltà, che rovescia gli strati psichici e li restituisce in forma leggermente alterata, opaca e dissonante, tra sfasature del tratto (ben lo si vede nella ricercata distorsione delle linee) e accanita saturazione cromatica, al punto che queste immagini, sgranate e artigianali, paiono gravate da una qualche minaccia di disfacimento, e addirittura possono suscitare il sospetto, in filigrana, di una trama orrorifica, segretamente autosacrificale.

Forse il fascino del lavoro di Favelli dipende da questo: dalla volontà di rifiutare i miti ultimativi del nostro tempo, quel parlare al perfetto di chi tira a lucido la scintillante carrozzeria d’un seducente teorema per fare del passato qualcosa di definitivo, di definito. Di chi esibisce il fantasma convinto così di acchiapparlo.

Forse il merito maggiore di questo libro consiste nella scelta di esprimersi all’imperfetto (verbale e visivo), accettando la spettralità come legge esistenziale e riportando le immagini verso la loro sorgente, che giace ancora e sempre laggiù, sfuocata e mezzo inabissata nell’oscuro groviglio della psiche.