Quando, da qui a poche settimane, ci accingeremo con le nostre classi quinte a percorrere la parte più complessa del programma di letteratura italiana, costituita dal vasto e periglioso mare novecentesco, potremmo aprire una breccia e farvi scaturire un soffio di curiosità e perfino di empatia, affrontando con i nostri studenti autori poderosi come Italo Svevo, Umberto Saba, Eugenio Montale.

Le gambe di Dora Markus: Bobi Bazlen e Montale

C’è infatti da chiedersi che effetto farebbe, sulla generazione digitale e social, sapere che l’input per la composizione di una poesia come quella dedicata alla “misteriosa” Dora Markus (più avanti accennerò al fatto che è esistita ed è stata una donna in carne ed ossa) fu dato a Montale da una fotografia “delle gambe meravigliose” di questa fanciulla viennese?

«Degne di essere immortalate» aggiungeva la didascalia di questo Whatsapp ante litteram, datato 25 settembre 1928; «perciò falle una poesia», chiudeva icasticamente il messaggio. Glielo aveva inviato l’amico triestino Bobi Bazlen. A questo proposito segnalo la recente ristampa (prima edizione nella biblioteca Adelphi, 1984, a cura di Roberto Calasso) degli Scritti di questo raffinato intellettuale e consulente editoriale, che volle rimanere semplice “suggeritore” e non autore di grandi libri. Vi sono contenute anche le Lettere a Montale – 1925/1930, da cui ho tratto la citazione.

Il poeta ligure scriverà dopo varie versioni e rielaborazioni uno dei testi più “enigmatici e cifrati” delle Occasioni (1939). In un altro breve scritto di Bazlen, del novembre 1929, se ne scopre in anteprima il titolo: «Montale sta lavorando alla poesia: Dora Markus. Diventerà carina. Lo faccia sapere a Dora». Eppure la vulgata scolastica definisce il personaggio perfino “inesistente” o lo confonde con Gerti “ragazza ebrea amica di Montale”. Niente di tutto ciò: proprio nel Fondo Gerti Frankl Tolazzi presso l’Archivio degli scrittori e delle culture regionali dell’Università di Trieste si trovano due lettere autografe di Dora Markus (in tedesco) che testimoniano – oltre le missive di Bazlen, a cui ho già fatto riferimento – la difficile vita di questa ebrea viennese, emigrata, nel 1938, a Londra e nel dopoguerra stabilitasi negli Stati Uniti. Il poeta ligure non la conobbe mai personalmente (nonostante il «poi seguimmo il canale fino alla darsena» del verso 7) eppure ne fece una leggenda.

La famiglia Markus apparteneva a quel ceto di ebrei assimilati che si era stabilito alla fine dell’Ottocento nell’Impero asburgico, a Vienna. Dal padre, procuratore, e dalla madre, originaria della Moravia, nacquero due figli, Hermann e Dorothea, i cui nomi dimostrano quanto la cultura di fine Ottocento fosse ancora suggestionata dalla letteratura classica tedesca di Goethe e di Schiller. Dorothea, in breve Dora, portava con sé fin dalla nascita un destino poetico.

Ma chi aveva scattato la bizzarra immagine delle sue gambe? Margarete Frankl, soprannominata dagli amici Gerti, figlia di un facoltoso banchiere ebreo, trasferitasi da Graz a Trieste a metà degli anni Venti per seguire il marito, Carlo Tolazzi.

Grazie ad alcune selettive amicizie (e ancora una volta andrà citato Bobi Bazlen) la coppia fu introdotta in casa Schmitz e in casa Saba. Gerti, spirito libero ed emancipato, si inserì brillantemente nel nuovo ambiente triestino; dai salotti passava con disinvoltura agli animati incontri dei giovani intellettuali nei caffè e nelle trattorie della città, andava al cinema, a teatro e coltivava molteplici interessi: la fotografia, la pittura, la danza e la lettura.

Due mostre documentarie organizzate a Trieste, rispettivamente nel 1995 (intitolata semplicemente Gerti) e nel 2005 (intitolata Il viaggio di Gerti), sono riuscite a dare un’immagine a tutto tondo di lei come donna, artista e musa ispiratrice. I cataloghi, consultabili in rete, offrono una serie di testimonianze e di documenti cartacei e iconici preziosi per chi volesse approfondire la sua personalità e il milieu storico-artistico-letterario nel quale visse (1902-1989).

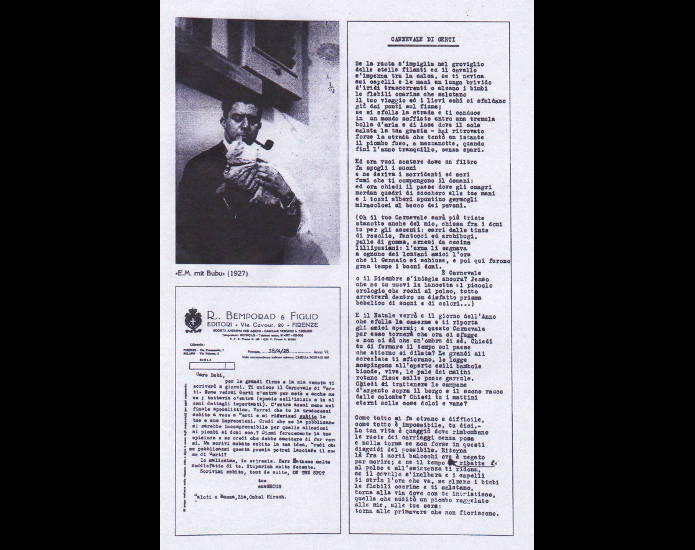

Per mantenermi coerente con la premessa iniziale, scelgo la lettera accompagnatoria scritta nell’aprile del 1928 da Montale per il dattiloscritto del suo testo Il carnevale di Gerti.

Subito un particolare che forse incuriosirà i nostri giovani: il poeta si firma Eusebius.

Infatti, in questa community triestina di un secolo fa (ricordo alla rinfusa: Giani Stuparich, Silvio e Aurelia Benco, Gillo Dorfles, Eleonor Fini), ci si affibbiava spesso dei soprannomi: quello appena citato lo aveva iniziato a usare Bobi Bazlen dopo che Montale si era rifiutato di scrivere dei versi sul personaggio omonimo di Schumann; e divenne largamente diffuso nella cerchia di amici del poeta, tanto è vero che il telegramma del 13 settembre 1981 inviato da Gerti in occasione della morte del poeta premio Nobel, riporta: «Addio Eusebio ora nulla è più possibile».

Il celebre nomignolo Mosca, usato anche nella sezione Xenia di Satura (1971), per indicare Drusilla Tanzi, moglie del poeta, fu maliziosamente inventato da Gerti, probabilmente in analogia a drosofila, il moscerino della frutta; ma forse piuttosto perché risultava un po’ noiosa alla scherzosa brigata dei “triestini” quando per un breve periodo si riunì a Firenze a casa Marangoni (li ospitava Matteo noto critico d’arte, marito allora di Drusilla) per trascorrere il capodanno del 1928 evocato proprio nel testo da cui ero partito.

In una missiva a Sergio Solmi, il 2 gennaio 1928, Eugenio Montale ci lascia questa testimonianza:

[ … ] spero che avrai fatto buon anno; io con Bobi, Gerti… e i Marangoni. – A mezzanotte fusioni di piombi, liturgia, riti magici e libazioni ad honorem (anche per te). Dio ce la mandi buona. Ora sono partiti tutti.

Mentre molto tempo dopo, aprile 1986, la stessa Frankl Tolazzi, in una intervista rilasciata ad Epoca, rivelava la genesi di quegli enigmatici versi 12-15 della poesia delle Occasioni a lei intitolata:

Gettare il piombo fuso in una tazza d’acqua fredda era un gioco abbastanza comune in Austria, da me proposto nella notte di San Silvestro; dalle deformazioni solidificate, si dovevano trarre per ciascuno gli auspici per l’anno nuovo…

Quel rito giocosamente magico si stratifica nella memoria poetica, diventa “occasione”, si fa “barlume”, “varco” che libera dall’opprimente causalità dell’esistenza.

Quanta vita realmente vissuta i nostri studenti potranno dunque scoprire intorno al nucleo di un testo letterario a prima vista astratto e cerebrale!

Il ragazzo geniale che scoprì Svevo

Ma ritorniamo all’intreccio dei percorsi letterari nella Trieste dei primi decenni del Novecento e idealmente trasferiamoci da casa Gerti-Tolazzi in viale Regina Elena, oggi viale Miramare, alla villa abitata da Italo Svevo, ancora una volta seguendo i passi di Bobi Bazlen.

La villa era piena di fascino. Non per i tappeti venuti dalla Persia e da Costantinopoli, o per il salotto Bottle trovato da un rigattiere a Chelsea, per i quadri di Veruda e di Ciardi, o per i pianoforti Boesendorfer comperati a Vienna, o per i samovar d’argento che il bisnonno Gioachino aveva portato da Pietroburgo. [ … ] La Villa Veneziani faceva parte del paesaggio triestino. Sulle buste e sulle cartoline non occorreva scrivere l’indirizzo (Passeggio S. Andrea 76, oggi via Italo Svevo 24), e neppure sui biglietti da visita c’era l’indirizzo col nome della via e il numero. Anche ai tassisti bastava ordinare: “Villa Veneziani”. (Fulvio Anzelotti, La villa di Zeno, Studio Tesi, 1991).

Quando Bobi e Svevo si conobbero, fra i due c’era una differenza di età di quasi quarant’anni: eppure l’adolescente estroso e divoratore di libri trova il coraggio, con la dovuta deferenza, di dialogare alla pari con l’uomo che da lì a poco, anche grazie alla sua instancabile opera di press-agent, diventerà una icona del romanzo europeo. Il critico e scrittore rodigino Gian Antonio Cibotto userà questa significativa frase ricordando sulla rivista La fiera letteraria la scomparsa di Bazlen: «Il ragazzo geniale che scoprì Svevo». E Bazlen a sua volta ricorda in una lettera degli anni cinquanta all’amica Anita Pittoni «gli attimi in cui da giovane mi sedevo, così si dice, sulle sue [di Svevo] spalle e guardavo il mondo oltre Trieste».

Il “caso Svevo”, come riportano anche i manuali scolastici, si avvia con una lettera datata 1/9/1925 spedita da Bazlen a Montale, in cui lo sollecita alla lettura dei romanzi completamente dimenticati dello scrittore triestino:

Mi ho fatto dare, da Italo Svevo, i suoi due primi libri: dimmi se devo mandarteli a Monterosso, o pure a Genova. Il secondo libro: “Senilità”, è un vero capolavoro, e l’unico romanzo moderno che abbia l’Italia (pubblicato nel 1898!). Stile tremendo! Te ne scriverò, più a lungo, quando l’avrai letto. Ne manderò una copia anche a Solmi, ed una a Pellegrini. Hai letto “la coscienza di Zeno”? Devi superare le prime 200 pagine, che sono piuttosto noiose.

Spunti da un recente libro di Cristina Battocletti

Non mi soffermerò sui rapporti Bazlen-Svevo e Bazlen-Montale, ampiamente analizzati dalla critica: su questi, come su numerosi altri aspetti bio-bibliografici, chi volesse può trovare un approfondimento e al contempo una lettura accattivante e discorsiva nel recente saggio intitolato Bobi Bazlen – L’ombra di Trieste proposto dalla giornalista-scrittrice Cristina Battocletti, edito da La nave di Teseo, agosto 2017.

Il volume offre una singolare messe di notizie e dettagli – a dire il vero non sempre così precisi – e cerca di fare il punto sulla biografia del personaggio grazie a numerose fonti documentarie e studi stratificatisi nell’arco di cinquant’anni. Il libro ha il pregio di leggersi come il romanzo di una vita, non solo quella di Bobi, ma di tutto il mondo che lo circonda, di cui egli è il filo che cuce e collega figure note e meno note di tanta della nostra cultura novecentesca.

Ma a me preme far arrivare ai colleghi e agli studenti il messaggio di un giovane che non si scherma dietro giudizi impastati di calcolo opportunistico («quanto più si fanno calcoli tanto più ci si allontana dalle Sirene», cfr. Il capitano di lungo corso, p. 58, da Scritti, op. cit.) e che non si sottrae al giudizio neanche difronte alle persone che stima («[Svevo] non aveva che genio: nient’altro. Del resto era stupido, egoista, opportunista, gauche, calcolatore, senza tatto» (cfr. lettera del 25 settembre 1928 a Eusebius-Montale in occasione della repentina scomparsa di Ettore Schmitz. Queste parole quando furono rese pubbliche alcuni decenni dopo (1971) suscitarono reazioni sdegnate e pungenti da parte degli eredi di Svevo e di alcuni intellettuali triestini, come Aurelia Gruber Benco e Stelio Crise).

E se, come per Italo Svevo così per Umberto Saba, è opportuno almeno fare un riferimento preliminare alla psicoanalisi – osserva sempre la Battocletti (pp.146-148, op. cit.): «Trieste era il luogo deputato per trasformarsi nel primo laboratorio italiano di questo nuovo sapere, nato a Vienna. […] Nel 1925 vi si tenne il congresso della Società freudiana italiana, in cui Edoardo Weiss, discepolo di Freud, sottolineava la complementarietà della nuova scienza rispetto alla psichiatria» –, i nostri allievi forse si divertiranno a scoprire un rivelatore lapsus che il poco più che ventenne Bazlen e il poeta Saba compivano, recandosi, in gran segreto, nello studio di Weiss in via San Lazzaro (il palazzo con una targa commemorativa c’è tuttora): a entrambi i pazienti capitava spesso di suonare erroneamente al campanello della famiglia Coen che abitava sullo stesso piano dell’analista. Avrebbero infatti voluto mantenere segreta la loro terapia, anche se di psicoanalisi fra gli anni Venti e gli anni Trenta nei circoli culturali triestini che essi frequentavano si discuteva appassionatamente. La testimonianza è contenuta in un articolo di Ferruccio Fölkel, sul quotidiano «Il Piccolo» di Trieste del febbraio 1984.

Bazlen, che fin da adolescente «viveva per il gusto di fare esperienze» (così il coetaneo Giorgio Voghera lo racconta nel romanzo Lo stadio di Wimbledon di Daniele Del Giudice, Einaudi 1983), e cercando «di divertirsi a vivere», anche se «divertirsi a vivere non è lo stesso che essere felici di vivere», quando ebbe occasione di frequentare Umberto Saba, già circondato da una certa fama, nella libreria di via San Nicolò e poi nella casa in via Crispi, non posò i suoi occhi asimmetrici e già un po’ miopi soltanto sugli scaffali ripieni di libri o sui fogli manoscritti buttati nel cestino della carta straccia del retrobottega (cfr. P. A. Quarantotti Gambini, Il poeta innamorato – Ricordi, Edizioni Studio Tesi 1984, p. 84) ma soprattutto li rivolse al volto dall’ovale perfetto contornato da attraenti capelli neri e ricciuti di Linuccia, la figlia del poeta non ancora ventenne (1910 – 1980).

Bobi si trovò ad affrontare, come quotidianamente capita a tanti adolescenti, un padre della fanciulla di cui era innamorato all’apparenza accomodante e premuroso, ma in realtà patologicamente geloso (si legga nel Canzoniere, ad esempio, A mia figlia, da Casa e campagna -1909/1910) per cui ben presto la sua relazione con la giovane fu tormentata e osteggiata.

Ad un certo punto anche la madre Lina, che non vedeva di buon occhio gli interessi di Bazlen per l’esoterismo e l’astrologia, cercò di sviare la figlia dal “maledetto gobbo”, come addirittura arrivò a definire Roberto, che pure era stato determinante per la riuscita negli studi della ragazza e che quando era con lei non lesinava i denari.

Chi vorrà entrare in quest’altra finestra del complesso sistema relazionale di Bazlen, “una specie di folletto”, di “enigmatico passante sulla terra”, come appuntò in una lettera Sergio Solmi (che lo sostenne quando l’intellettuale triestino si avviò con Luciano Foà e Roberto Olivetti nella meritoria impresa di fondare la casa editrice Adelphi, nel1962), potrà trovare nel capitolo 8 del saggio della Battocletti molti altri particolari, e specialmente l’amara conclusione del rapporto fra i due amanti.

A questo punto le suggestioni saranno risultate perfino troppe e gli studenti avranno spostato la loro concentrazione sul tanto ancora da fare nei programmi d’esame.

Per chiudere, quindi, mi soccorrono i versi di Lettera a Bobi, in Diario del ’71 e del ’72, di Eugenio Montale, Mondadori 1973:

Ora dicono

ch’eri un maestro inascoltato, tu

che n’hai avuti troppi a orecchie aperte

e non ne hai diffidato. Confessore

inconfessato non potevi dare

nulla a chi già non fosse sulla tua strada.

A me è bastato mettervi in sella sulla sua strada, con l’auspicio di percorrerla fino in fondo.