L’Italia sotto zero degli anni Ottanta

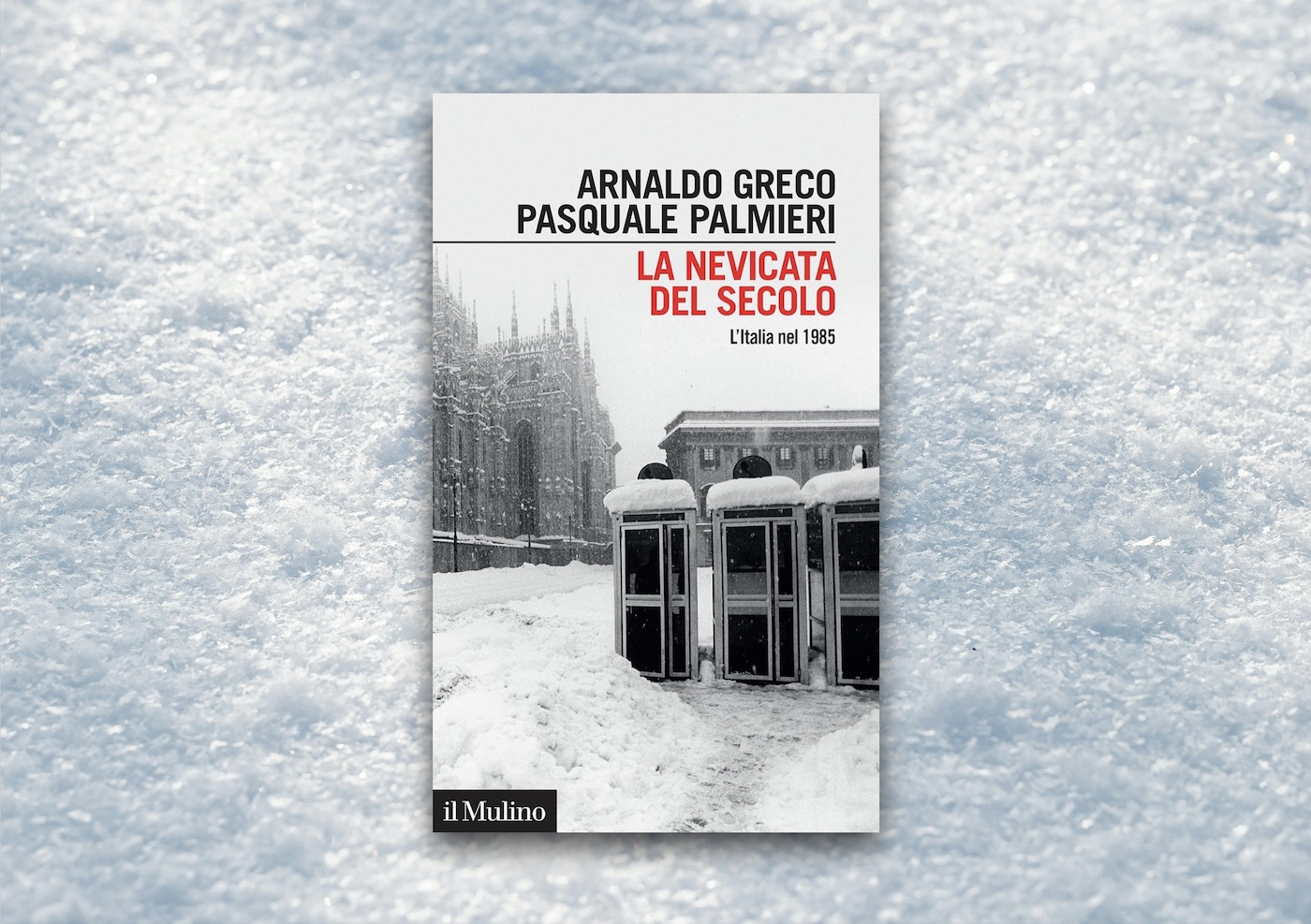

Della nevicata dell’85 ho sentito parlare per anni da un conoscente, che però sembrava più interessato a discolparsi di una sua assenza appellandosi a un’inoppugnabile “causa di forza maggiore”, piuttosto che a descrivere un evento bizzarramente significativo della storia italiana contemporanea. Il dubbio che la sua fosse una scusa ad hoc mi rimane (le date delle due versioni non coincidono esattamente), ma gli sono comunque grata per aver suscitato la mia curiosità al punto che, quando un mese fa ho iniziato a sentir parlare del libro, non ho potuto trattenermi dall’acquistare e leggere La nevicata del secolo. L’Italia nel 1985 di Arnaldo Greco e Pasquale Palmieri (il Mulino, Bologna 2025). La scrittura accattivante degli autori trascina il lettore nelle pieghe di un paradosso: un evento meteorologico, apparentemente marginale, diventa una lente efficace per osservare il passaggio epocale dagli anni Settanta agli Ottanta, fino ad arrivare a una diagnosi acuta sulla nostra condizione presente. Se i due decenni immediatamente precedenti sono ancora oggi mitopoietici per i millennial politicamente impegnati (o almeno coinvolti), che tendono a proiettare nella sperimentazione politica dei Sessanta e Settanta un’allure di realismo magico che manco a Macondo, gli anni Ottanta restano per molti un’epoca infame, da rimuovere e dimenticare. Eppure, come sottolinea il libro, proprio quel decennio è stato l’incubatore principale del presente nel quale ci troviamo a vivere. Non solo per il noto “riflusso” nella sfera del privato, ma per la nascita di una serie di dinamiche oggi dilaganti: l’ossessione per l’individualità, la mercificazione del tempo, la spiritualità come surrogato della politica.

La prima parte del volume andrebbe letta e discussa in classe, non solo per l’analisi storica, ma per l’immersione in un’epoca vicina eppure così radicalmente e rapidamente resa irriconoscibile dalla rivoluzione tecnologica susseguente: chi è nato dopo il Duemila fatica a concepire un mondo senza internet, dove un evento meteorologico poteva paralizzare intere città. La seconda parte, invece, rappresenta un monito per la generazione precedente a quella dell’attuale popolazione studentesca, poiché è tutta costruita attorno al concetto (ancora troppo poco studiato) di nostalgia, giustamente descritta come trappola che disinnesca la partecipazione al tempo presente e che, attraverso stucchevoli anniversari e commemorazioni, riduce il passato a una innocua rappresentazione favolistica di bei tempi andati.

La privatizzazione del sentire e il riflusso come ferita aperta

Greco e Palmieri non si limitano a ripercorrere le fasi principali dell’era del riflusso, ma scendono nel dettaglio di cosa abbia significato l’«esplosione dei sentimenti privati, divenuti d’un tratto oggetto d’attenzione per la collettività» (p. 70). Veniamo così a scoprire che nel gennaio 1985, mentre la neve seppelliva l’Italia, il «Corriere della Sera» dedicava parte della prima pagina alla lettera di un cinquantenne anonimo il quale, soffrendo pene d’amore, annunciava l’intenzione di suicidarsi. A pochi mesi dall’esecuzione di Aldo Moro e dalla morte di Paolo VI, i giorni successivi, da «Repubblica» a « La Stampa», anche altri quotidiani sceglievano di far girare la notizia e di dare spazio, con ciò, non alla Storia con la “S” maiuscola, ma al dramma, tutto sommato insignificante, di un singolo dramma privato. È il segno tangibile del tempo che si stava trasformando, per cui vicende comuni iniziano a ricevere lo stesso peso di eventi macroscopici. Il medesimo principio, si potrebbe notare, governa la diffusione della storia orale e della piccola storia, momenti fondamentali di approfondimento e miglioramento del metodo storiografico. Vero, ma la democratizzazione del racconto, per quanto fondamentale, ha avuto un importante costo sociale: l’iper-attenzione all’individualità ci ha rinserrati nei vari egoismi e ci ha resi sempre meno disposti alle forme di condivisione sociale.

Il passaggio dalla politica alla spiritualità sembra seguire una traiettoria simile, nella quale ciò che viene posto al centro è l’individuo nella sua singolarità, per la sua esperienza, nell’approfondimento della sua coscienza “cosmica” – il quale, catturato dall’universalismo mistico, perde di vista il contatto con la comunità più prossima. E, per esempio, diserta le urne. Trattasi, in fin dei conti, dell’immediata premessa alla nostra solitudine digitale, in cui l’autenticità delle relazioni viene sostituita dalla performatività dei like.

Prevedere per non vivere: l’ossessione meteorologica come sintomo/L’ultima causa di forza maggiore

Una menzione speciale va anche alla preziosa e dettagliata analisi di quella che viene definita «ossessione per le previsioni», che conduce gli autori a uno scavo genealogico degno della migliore bottega di Foucault: perché siamo continuamente preoccupati del tempo che farà? Siamo sempre stati così coinvolti dalle previsioni meteorologiche? Dove e perché nasce questa scienza, se di scienza si può parlare? Rispondono bene gli autori, scandagliando a fondo le cause prossime e remote. Riportiamo uno stralcio del loro ragionamento, lasciando al lettore il godimento dell’interezza dell’argomentazione, che arriva a dare un senso storico (e sociale) alla discutibile mania di battezzare con nomi roboanti (Caronte, Poppea e affini) i fenomeni meteorologici:

In primo luogo, dobbiamo tenere in conto i cambiamenti climatici e la fine della stagionalità, che ci hanno resi più sospetti sul “tempo che farà”. In secondo luogo troviamo l’ansia, vera pandemia del mondo contemporaneo, che impone il bisogno di esercitare un controllo anche su fenomeni difficilissimi da controllare. E, in terza battuta, c’è la necessità del sistema economico di occupare ogni momento della giornata per massimizzare i guadagni […]: per essere performanti al meglio, dobbiamo tenere conto del meteo. (La nevicata del secolo, p. 126)

Il meteo si fa metafora: il tentativo di dominare l’imprevedibile rivela la nostra impotenza di fronte al caos. E mentre cerchiamo disperatamente app sempre più precise, rinunciamo a quell’abbandono al caso che rendeva la nevicata dell’85 un’esperienza collettiva e non un motivo di isteria. Un’osservazione che solleva una domanda più ampia sul modo in cui ricordiamo gli eventi storici:

L’indignazione per i danni causati dall’ondata di gelo sembra essere ovunque, fino a prevalere su qualsiasi altro sentimento. Eppure, cos’è rimasto quarant’anni dopo di quella volontà di denuncia o di quello scandalo? Quasi nulla. Nella memoria collettiva, la nevicata del 1985 è ormai quasi solo un segno positivo. Non è impressa nelle nostre menti come una disgrazia o come un ostacolo al sistema produttivo, ma come una piccola pausa dalla routine snervante, una parentesi di unione e coinvolgimento emotivo paragonabile quasi alla vittoria dei Mondiali di calcio. (La nevicata del secolo, p. 120)

Bisogna fare in modo che la storia non subisca lo stesso destino: che non venga edulcorata o falsificata da una sua versione romantica. Allo stesso tempo, però, a quarant’anni di distanza, la nevicata dell’85 ci ricorda quanto la nostra routine sia ancora oggi snervante e quanto sarebbe bello, ogni tanto, poter invocare anche noi un’irresistibile causa di forza maggiore per sospendere la frenesia dei giudizi e delle attività che spesso non ci concedono tregua. Nel XXI secolo, però, la vera sospensione passerebbe attraverso la disconnessione dalla rete e, proprio per questo, più che un momento di libertà, rischieremmo di trovarci in una situazione insostenibile per chi (la maggior parte di noi) è ormai dipendente dal flusso ininterrotto di informazioni e notifiche.