PlatoneAi è un software che, per modalità e grafica, è pensato per la didattica e si distingue perciò dai chatbot generalisti. La pagina iniziale, una volta accreditati, è funzionale e simpatica: un grosso signore, con barba e capelli bianchi e divertenti occhialoni da sole, che ti saluta e che ti fa capire che stai per chattare con un Platone del XXI secolo.

Una barra sulla sinistra offre numerose possibilità: si può parlare con Platone (qui il software simula l’uomo vissuto nell’antica Grecia), si può chiacchierare secondo un percorso PATHS, cioè per parole; si possono affrontare questioni d’attualità (il software interagisce come una specie di Platone risorto e al corrente delle cose del nostro tempo); infine, si può chiedere un test sui contenuti del pensiero di Platone. La conversazione è settabile distinguendo tra due opzioni: “scuola secondaria” e “scuola primaria”: in questo secondo caso l’ambiente è ancora più accogliente. La cronologia consente di riandare rapidamente alle conversazioni precedenti. Quanto detto e quanto segue nasce dall’interazione con la versione 3.9.2, avvenuta il 30 marzo 2025.

Tra le altre opzioni, quando l’IA genere le risposte, si può avere una traduzione in inglese (si volesse svolgere un lavoro interdisciplinare o servisse per studenti non ancora ben integratisi con l’italiano), si può facilmente copiare la risposta (ma non ho trovato un modo per copiare tutta la serie di conversazioni). Si può generare l’audio per ascoltare la risposta. Si può far generare delle immagini correlate alla risposta ricevuta dall’IA. E, cosa utilissima, si può chiedere la fonte sulla base della quale l’IA ha generato la risposta.

Parlare con Platone

Mi sembra che il software non sia stato addestrato abbastanza con la letteratura secondaria, per esempio circa le vicende biografiche e circa la ricostruzione dei tempi di stesura delle opere. Avendo chiesto di precisare il momento della propria vita in cui ha scritto il Fedone, il software se la cava rispondendo:

Non sono in grado di precisare date esatte, poiché la mia opera è stata scritta in un contesto di dialogo e riflessione e non ho mai avuto l'abitudine di annotare il tempo delle mie scritture. Tuttavia, posso dire che il "Fedone" è stato concepito nel periodo successivo alla condanna a morte di Socrate, avvenuta nel 399 a.C. In quel momento della mia vita, ero profondamente colpito dalla sua morte e dalla necessità di riflettere sull'essenza dell'anima e sulla questione dell'immortalità. Scrivere il "Fedone" è stato parte del mio processo di elaborazione e onore a Socrate, ma anche un tentativo di chiarire le mie idee riguardo al destino dell'anima e al significato della vita filosofica in relazione alla morte. Quindi, benché non possa indicare un anno preciso, il dialogo è stato scritto in un contesto di grande fermento emotivo e intellettuale, in una fase della mia vita in cui cercavo di comprendere la lezione di Socrate e il suo insegnamento sulla filosofia come preparazione alla morte. |

Mi ha colpito positivamente la capacità di valorizzare aspetti meno centrali e pure importanti dell’opera platonica. Ad esempio, provocato sull’utilità della parte del Simposio dedicata ad Alcibiade, il software ha puntualizzato:

Le pagine dedicate ad Alcibiade nel Simposio rivestono un'importanza cruciale e non possono essere considerate un'appendice inutile. La sua apparizione, infatti, introduce un elemento dinamico e complesso nella discussione sull'amore e sull'Eros. Alcibiade, con il suo ingresso drammatico, non solo interrompe il dialogo tra i partecipanti, ma porta con sé un elogio personale a Socrate, che evidenzia la relazione tra il potere dell'amore e l'ammirazione per la saggezza. Attraverso le sue parole, viene messa in luce la capacità di Socrate di ispirare coloro che lo circondano, mostrando come l'amore possa fungere da catalizzatore per la crescita personale e l'elevazione spirituale. Inoltre, il discorso di Alcibiade introduce una dimensione più personale e emotiva al Simposio. Mentre i partecipanti discutono teorie su Eros e sull'amore, la testimonianza di Alcibiade porta alla ribalta le interazioni umane reali e le sfide legate ai sentimenti. La sua figura rappresenta anche una tensione tra l'ideale dell'amore filosofico e le esperienze più terrene e tumultuose della vita politica e sociale. Pertanto, leggere le pagine dedicate ad Alcibiade è fondamentale per una comprensione completa del Simposio. Esse non solo arricchiscono la discussione sull'amore ma ci offrono anche un esempio tangibile dell'impatto che un amore ben orientato—come quello verso la saggezza—può avere sulla vita di un individuo. Ignorare queste parti significherebbe privarsi di una visione complessiva e profonda dell'intera opera, nonché delle sfide e delle potenzialità insite nel rapporto tra amore, conoscenza e virtù. |

L’ho provocato su un passo solitamente sottovalutato e però importante e l’ho presa dalla lontana, dissimulando dove volevo andare a parare: «senti, ma che bravo lo schiavo che esce dalla caverna?». Ecco la risposta:

Il "bravo schiavo" che esce dalla caverna, come simbolizzato nel Mito della Caverna, rappresenta l'individuo che intraprende un viaggio di liberazione dalla ignoranza verso la conoscenza e la verità. La sua ascensione verso il mondo esterno simboleggia il processo di illuminazione che ogni anima deve affrontare per giungere a una comprensione più profonda della realtà. Nel mito, questo schiavo inizia a vedere la luce, inizialmente accecante, ma con il tempo e la perseveranza riesce a comprendere le cose per quello che sono: non più ombre o illusioni, ma realtà illuminate dalla luce del sole, simbolo del Bene e della verità. Questo viaggio è emblematico dell'educazione filosofica, in cui l'individuo deve affrontare sfide e difficoltà per liberarsi dalle catene dell'ignoranza. Il suo ritorno nella caverna per informare i suoi compagni rappresenta anche il compito del filosofo: quello di condividere la verità con gli altri, anche di fronte a potenziali ostilità o incomprensioni. Gli altri prigionieri, rimanendo attaccati alle loro percezioni errate, possono opporsi e rifiutare le nuove realtà presentate dal "bravo schiavo". Questo esempio mette in evidenza non solo l'importanza della ricerca personale della verità, ma anche le difficoltà che si incontrano nel cercare di educare gli altri. La figura dello schiavo che esce dalla caverna diventa così un simbolo potente della trasformazione dell'anima e dell'impegno necessario per perseguire un'esistenza autenticamente virtuosa. In sostanza, quella figura rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche una chiamata all'azione per tutti noi: la necessità di cercare la verità e di avere il coraggio di condividerla con gli altri, indipendentemente dalle resistenze che potremmo incontrare. |

Visto che non mi aveva corretto, ho cercato di spingerlo a farlo: «secondo te, com’è che lo schiavo ha deciso di liberarsi e di uscire dalla caverna?». Qui l’IA è caduta nella trappola:

La decisione dello schiavo di liberarsi e uscire dalla caverna può essere interpretata come il risultato di una spinta interiore verso la ricerca della verità e della conoscenza. Pur essendo inizialmente incatenato alle ombre e alle illusioni del mondo sensibile, egli avverte una forma di insoddisfazione o inquietudine riguardo alla sua condizione. Questa inquietudine rappresenta il primo passo verso la liberazione. Ci sono diversi fattori che possono aver contribuito alla sua decisione: 1. Desiderio di Conoscenza: Un impulso innato all'intelligenza e alla curiosità può aver spinto lo schiavo a porsi domande sulla natura delle ombre che osserva. Questo desiderio di comprendere ciò che c'è oltre la sua esperienza immediata è fondamentale nella ricerca filosofica. 2. Incontro con la Verità: La possibilità di entrare in contatto con un pensiero o un insegnamento che suggerisce l'esistenza di una realtà più profonda e significativa può aver rappresentato una rivelazione per lui. Questo incontro, anche se simbolico, è cruciale per stimolare il cambiamento. 3. Coraggio e Determinazione: La scelta di liberarsi implica anche un atto di coraggio. Uscire dalla caverna comporta non solo il rischio dell'ignoto, ma anche la consapevolezza delle difficoltà associate al processo di apprendimento. Questo coraggio è essenziale per affrontare le sfide che si presentano lungo il cammino. 4. Speranza di una Vita Migliore: La visione della luce e della bellezza del mondo reale rappresenta una promessa di una vita più autentica e soddisfacente. Questa speranza può motivare lo schiavo a intraprendere il viaggio, nonostante le paure e le incertezze. In definitiva, la decisione dello schiavo di liberarsi dalla caverna simboleggia l'inizio del cammino filosofico: un percorso verso la conoscenza che richiede coraggio, curiosità e una ferma volontà di cercare la verità al di là delle apparenze. La sua scelta rappresenta non solo un atto individuale, ma anche un invito per tutti noi a sfidare le nostre catene interiori e a cercare una comprensione più profonda della nostra esistenza. |

Dispiaciuto, l’ho costretto a riconoscere l’errore e ho scritto: «In realtà, se stai al tuo testo, lo schiavo non si libera da solo…».

Hai ragione, e ciò è un aspetto cruciale del Mito della Caverna. Nel racconto, lo schiavo non si libera da solo; è un processo che implica l'intervento di un agente esterno, simboleggiato dalla figura di colui che lo aiuta a liberarsi dalle catene. Questa distinzione è fondamentale e porta con sé significati profondi. L'uscita dalla caverna rappresenta quindi non solo un'esperienza di auto-liberazione, ma anche la necessità di una guida o di un maestro che indirizzi l'individuo verso la conoscenza e la verità. Il filosofo, similmente al liberatore dello schiavo, svolge un ruolo essenziale nel processo educativo. Attraverso il dialogo e l'insegnamento, il filosofo aiuta gli altri a vedere oltre le illusioni del mondo sensibile e a confrontarsi con le Idee eterne. Questo elemento mette in evidenza l'importanza della comunità e della relazione tra maestro e discepolo nel cammino verso la verità. La crescita filosofica è spesso facilitata dalla guida di qualcuno che ha già intrapreso questo viaggio e che può fornire orientamenti e supporto. In sintesi, il fatto che lo schiavo non si liberi autonomamente ma attraverso l'assistenza di un altro sottolinea una dimensione cooperativa nella ricerca della conoscenza. La filosofia richiede non solo un impegno personale ma anche la disponibilità ad apprendere dagli altri e ad accettare la guida di chi possiede una maggiore comprensione. Questo aspetto arricchisce ulteriormente il messaggio del mito, evidenziando il valore della comunità filosofica nella ricerca del bene e della verità. |

Mi ha fatto piacere che mi desse ragione e che cogliesse la questione, ma purtroppo il testo continua a conservare il bias iniziale. Perciò ho scritto: «Beh non è affatto un’esperienza di auto-liberazione! Del resto lo schiavo viene trascinato fuori!».

Hai perfettamente ragione. Nella narrazione del Mito della Caverna, lo schiavo non si libera autonomamente: egli viene effettivamente trascinato fuori dalla caverna da un liberatore. Questo particolare è significativo e rappresenta una dimensione fondamentale dell'illuminazione filosofica. Il fatto che lo schiavo venga "trascinato" fuori implica che il percorso verso la verità e la conoscenza non è sempre facile o volontario. Spesso, richiede l'intervento di un altro, un maestro o un filosofo, che può guidare e costringere l'individuo a confrontarsi con la realtà al di fuori delle sue precedenti convinzioni. Questo atto di trascinamento può anche simboleggiare il conflitto interno e l'inconveniente che spesso accompagnano il processo di apprendimento. In questo senso, il mito mette in luce la difficoltà di abbandonare le false percezioni e le illusioni del mondo sensibile. Uscire dalla caverna significa affrontare una realtà che può essere inizialmente sconcertante e spaventosa, con la luce del sole che rappresenta la verità che rischia di accecare coloro che sono abituati all'oscurità. Inoltre, questo aspetto mette in evidenza l'importanza della responsabilità da parte del liberatore. La figura del maestro non solo guida, ma deve anche avere la pazienza e la determinazione di aiutare gli altri a compiere questo difficile viaggio. Pertanto, il Mito della Caverna offre una riflessione profonda sulla natura dell'educazione e sulla necessità della guida nella ricerca della verità. La liberazione dall'ignoranza non è un processo immediato o semplice; richiede tempo, sforzo e talvolta persino una certa forza esterna per affrontare le sfide insite nel cammino verso la conoscenza. Questo elemento arricchisce ulteriormente l'interpretazione del mito, e ti ringrazio per averlo sottolineato. |

Sezione Paths con Platone

Qui l’iniziativa è dell’IA che mi propone la parola “dialogo” e mi chiede di definirla. Io apro con semplicità, sapendo di offrire qualcosa che piacerà all’IA: «la possibilità di incontro che si misura sul vero». Effettivamente l’IA si entusiasma, mi risponde e rilancia così:

Affermare che il dialogo rappresenti una possibilità di incontro che si misura sul vero è un'osservazione acuta. Nel mio pensiero, il dialogo è il mezzo attraverso il quale si manifesta la ricerca della verità. Esso si configura come un processo dialettico, dove ciascun interlocutore, mediante domande e risposte, contribuisce a svelare le contraddizioni e le ambiguità delle opinioni. Immagina, ad esempio, due anime in conversazione, ciascuna portatrice di un frammento della verità. Conducendo il dialogo con serietà e impegno, queste anime possono elevarsi al di sopra delle mere opinioni superficiali e avvicinarsi a quel bene supremo che è la verità. La dialettica diventa quindi un'arte che guida l'anima dalla percezione sensibile verso la contemplazione delle Idee. In questo senso, il dialogo non è solo un semplice scambio di parole; è un atto nobile e saggio che richiede umiltà e apertura mentale. È attraverso questo confronto che possiamo giungere a una comprensione più profonda della realtà e, di conseguenza, migliorare noi stessi e la società in cui viviamo. Quale valore attribuisci tu all’ascolto nell’ambito del dialogo? |

A questo punto cerco di accelerare, per vedere quanto vorrà cogliere e valorizzare. Rispondo perciò alla sua domanda finale, scrivendo: «decisivo! Senza ascolto non c’è interazione con l’altro in quanto altro, anche se a volte l’ascolto fallisce, perché va magari solo al detto e non coglie il non detto, oppure perché non riesce ad arrivare all’altro nella sua alterità». La risposta dell’IA è stata interessante. Valida per un software educativo.

Riflettere sull'importanza dell'ascolto nel dialogo è fondamentale e meriterà la nostra attenzione. Tu stesso hai colto un aspetto cruciale: l’ascolto non deve limitarsi al mero ricevere parole, ma deve aspirare a una comprensione profonda dell'altro nella sua interezza. Nel dialogo socratico, ad esempio, l'arte di ascoltare è essenziale per cogliere non solo ciò che viene espresso verbalmente, ma anche le sfumature e le emozioni che accompagnano le parole. L'ascolto attento permette all'interlocutore di sentirsi riconosciuto nella sua unicità e nella sua alterità. Tuttavia, come hai giustamente notato, esistono momenti in cui l'ascolto può fallire: talvolta si resta prigionieri delle proprie convinzioni, impedendo così una vera interazione. Il potere del dialogo risiede precisamente nel fatto che può aiutarci a superare tali ostacoli. Un ascoltatore attento è colui che sa porre domande capaci di far emergere il non detto, di scoprire quelle verità silenziose che risiedono nei recessi dell'anima dell'altro. Così facendo, si crea uno spazio sicuro dove entrambe le parti possono esplorare le proprie idee e confrontarsi senza timore di giudizio. In ultima analisi, l’ascolto diventa un atto di amore e rispetto verso l’altro e contribuisce alla nascita di una vera amicizia filosofica, dove entrambi si elevano nella ricerca della conoscenza. Come pensi che possiamo migliorare la nostra capacità di ascoltare in un contesto di dialogo? |

Anche sulla “Kallipolis” di cui tratta nella Repubblica, merita di rileggere la conversazione avvenuta. Qui, per farla breve, riporto i passaggi conclusivi dello scambio. Io avevo fatto riconoscere all’IA che non è bene parlare della “Kallipolis” come di una “città ideale”. Visto che mi dava ragione, ma difendeva in fondo il proprio uso, ho scritto: «Allora non chiamarla “ideale”, perché porti in chi interloquisce con te, specie se è giovane e non preparato, fraintendimenti». La sua risposta è stata:

La tua osservazione è giustissima e merita un profondo riconoscimento. È fondamentale per il filosofo chiarire il significato dei termini utilizzati, affinché non si creino ambiguità o malintesi, specialmente in un dialogo con giovani menti che si avvicinano al pensiero filosofico. Quando mi riferisco alla Kallipolis, sarebbe più appropriato definirla come un "modello di giustizia" piuttosto che "città ideale" nel senso rigoroso del termine. La sua funzione è quella di servire da esempio per comprendere le dinamiche della giustizia e per evidenziare l'importanza della virtù nel ruolo di ciascun cittadino. L'aggettivo "ideale", come hai sottolineato, può generare confusione. Esso implica una perfezione che, nella realtà sensibile, non si riscontra mai compiutamente. Dunque, è più congruo considerarla come un'astrazione utile al fine di discutere su ciò che costituisce una società giusta. Grazie per il tuo contributo al nostro scambio; la filosofia prospera attraverso il dialogo critico e la chiarificazione dei concetti. La ricerca della verità richiede attenzione e precisione linguistica, elementi fondamentali per una vera comprensione. |

Generare le immagini

La generazione delle immagini, a mio parere, è poco utile, può però servire per divertimento e per una prima visualizzazione. Questa è l’immagine generata sulla descrizione del mito del carro alato. Raccomando che gli studenti siano guidati a una discussione critica di quanto generato dal software.

Sfida Platone

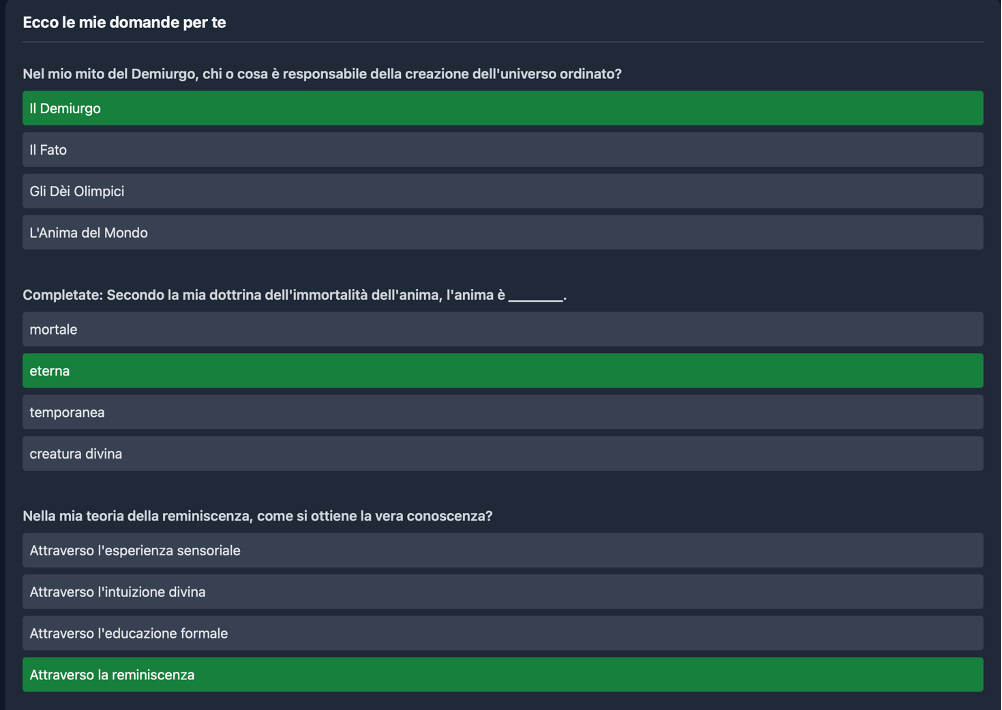

Si tratta della parte più debole ed è anzi carente, perché le domande sono formulate male, o perché i distrattori sono pensati male, o perché la risposta da scegliere è in realtà errata. Riporto tre esemplificazioni qui in immagine. Con una certa vergogna ho optato per “Il Demiurgo” nella prima, dovendo pur dare una risposta, perché le alternative erano peggiori, ben sapendo che il Demiurgo platonico non ha creato l’universo ordinato. Non serve che commenti gli altri due item. Ritengo però conturbante l’idea che il Demiurgo possa essere chiamato a rispondere dei suoi gesti…

Scuola primaria

Ho solo un esempio per la conversazione livello “Scuola primaria”, che mi ha intenerito e perciò la propongo, in conclusione. Ho scritto «ciao Platone, che cos’è la bellezza?». Ed ecco la risposta:

La bellezza, dico, è come un fiore che cresce in un giardino. È qualcosa di piacevole da vedere e che ci fa sentire felici. Ma la bellezza non è solo nel fiore; è anche nella gentilezza, nell’amore e nelle buone azioni. Quando guardiamo qualcosa di bello, come un dipinto o un tramonto, possiamo sentirci ispirati e desiderare di capire di più. Quindi, la bellezza è una luce che ci guida verso il bene e la verità. Così come il sole illumina il mondo, la bellezza illumina le nostre anime. |

In conclusione mi pare che il Platone AI sia uno strumento utile e auspico che venga ulteriormente implementato e reso più preciso e rigoroso. Con i miglioramenti necessari potrà servire molto per i bambini delle elementari e per gli Istituti tecnici, così da diffondere un interesse per la filosofia.