Nella produzione libraria d’ispirazione ecologico-ecocritica (chi cercasse una bussola per orientarsi in questo territorio ormai sterminato si rivolga a Letteratura ed ecologia di Niccolò Scaffai, Carocci, Roma 2017), un’opera come Memorie dal sottobosco. Un coleottero dei funghi di Tommaso Lisa (Exòrma, Roma 2021) occupa una nicchia letteraria unica e affascinante, anche – se non soprattutto – in ragione della difficoltà di classificarla. Le settantacinque brevi prose che la compongono si collocano, con sintesi rara e notevole, in una terra di mezzo tra pensiero umanistico e competenze scientifiche, nel punto di giunzione tra generi apparentemente inconciliabili: la struttura per temi delle enciclopedie rinascimentali e poi illuministiche, il trattato tecnico-specialistico, il monologo drammatico, la scrittura del sé, il diario, il saggio divagante.

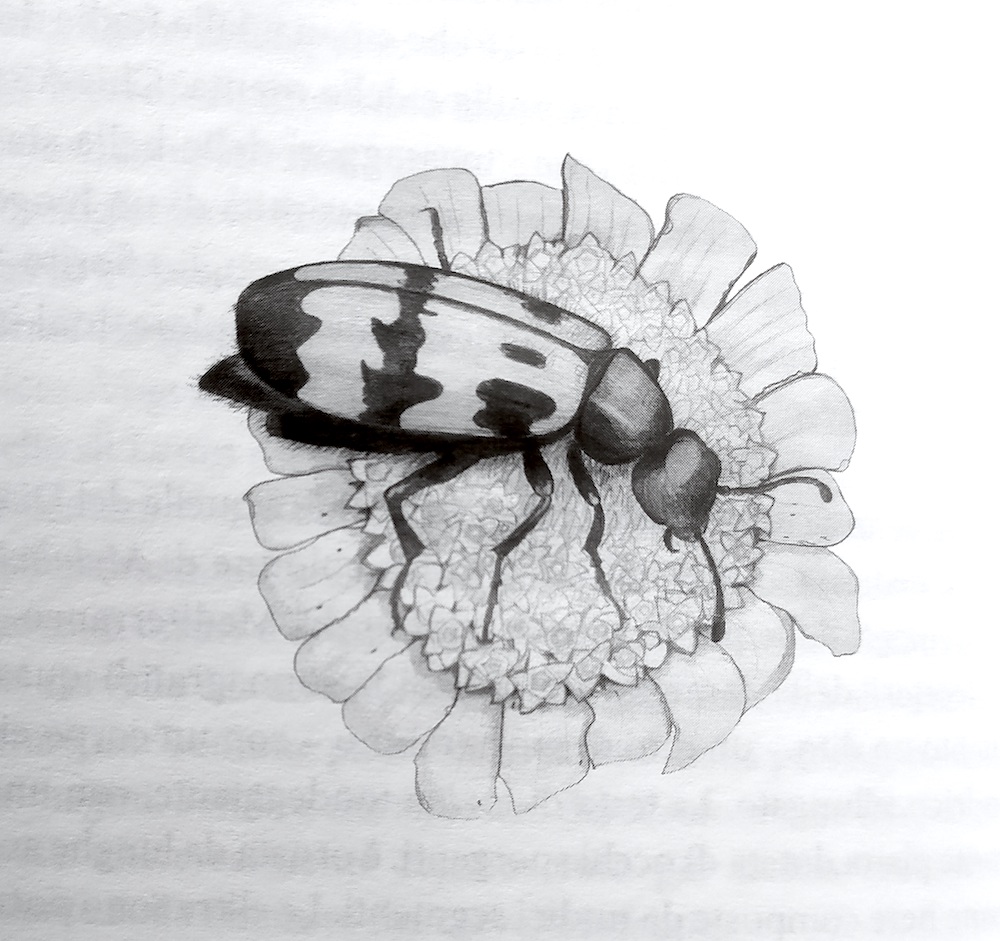

Il libro ruota attorno a un minuscolo coleottero dalla livrea nera e arancio, il Diaperis boleti, ossessione, presenza persistente e di fatto sorta di alter ego dell’autore sin dall’infanzia (non senza aperti risvolti kafkiani). L’incontro, da bambino, con questo minimo abitante d’un mondo «sconosciuto e invisibile», per dirla con Jakob Von Huexküll, e poi il suo ritorno fantasmatico in età adulta innesca un’indagine su sé stesso, il mondo sociale, la realtà nel suo complesso che non si pone limiti di metodo, e anzi pesca a piene mani da una cassetta degli attrezzi fornitissima, dove gli strumenti propriamente entomologici ed etologici affiancano quelli psicanalitici, letterari, sociologi, antropologici, per giungere alla pura ruminatio esistenziale, del resto già esplicitata dalla matrice dostoevskijana del titolo, fin dentro ai territori del meraviglioso e del sogno.

Il libro ruota attorno a un minuscolo coleottero dalla livrea nera e arancio, il Diaperis boleti, ossessione, presenza persistente e di fatto sorta di alter ego dell’autore sin dall’infanzia (non senza aperti risvolti kafkiani). L’incontro, da bambino, con questo minimo abitante d’un mondo «sconosciuto e invisibile», per dirla con Jakob Von Huexküll, e poi il suo ritorno fantasmatico in età adulta innesca un’indagine su sé stesso, il mondo sociale, la realtà nel suo complesso che non si pone limiti di metodo, e anzi pesca a piene mani da una cassetta degli attrezzi fornitissima, dove gli strumenti propriamente entomologici ed etologici affiancano quelli psicanalitici, letterari, sociologi, antropologici, per giungere alla pura ruminatio esistenziale, del resto già esplicitata dalla matrice dostoevskijana del titolo, fin dentro ai territori del meraviglioso e del sogno.

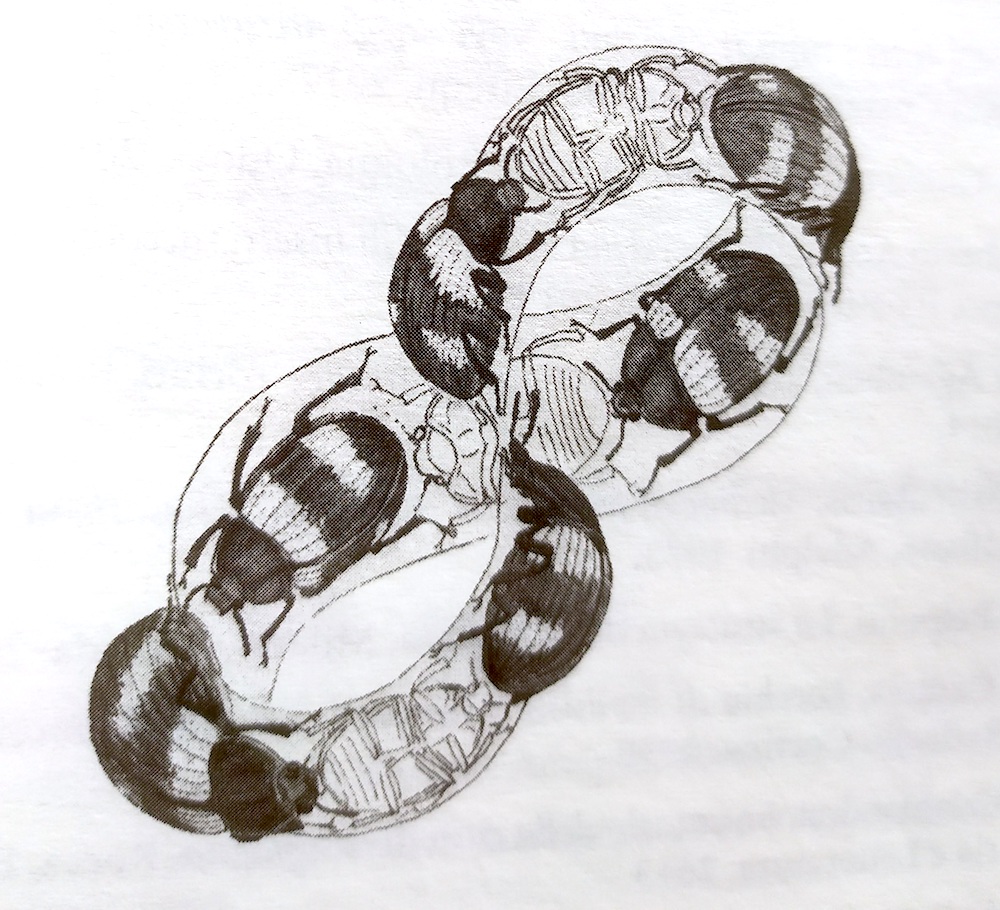

È un libro colto, Memorie del sottobosco, ma che non opprime il lettore con sfoggi di erudizione, né stanca chi potrebbe scoraggiarsi di fronte a un ampio corredo di nozioni e informazioni sulla vita sociale e fisiologica degli invertebrati, qui peraltro descritti con puntiglio oltre che ritratti con passione dalla stessa mano dell’autore. Lisa confeziona infatti un iconotesto dove le parole sono intervallate da raffinati disegni che ora rappresentano con scrupolo mimetico le fattezze degli insetti, ora abbozzano glifi e ornamenti ispirati ai repertori di Jurgis Baltrušaitis: in un caso come nell’altro, immagini-feticcio dallo statuto duplice, che se da un lato oggettivano la presenza concreta dell’animale, dall’altro lo proiettano nell’ambito della pura fantasticheria, precipitando il lettore nello stupor generoso e abbacinato con cui l’uomo dell’evo medio si accostava a bestiari e mirabilia.

Le pratiche principali attraverso cui l’autore ordisce la sua avventurosa mise en abyme entomologica – nel senso letterale del termine: l’aspetto, le funzioni organiche e i rapporti, degli insetti e propri, divisi in segmenti, in parti, a(na)tomizzati – sono il vedere e il vedersi. Si legga in tal senso l’immagine ritornante del microscopio, protesi percettiva e porta d’accesso al micromondo  del coleottero, dove tuttavia la presunta oggettività del dispositivo tecnologico incappa di continuo in imprecisioni, alterazioni, disturbi della visione. Si avverte qui la lezione di Valerio Magrelli, delle sue riflessioni in versi e in prosa sulle manchevolezze degli organi di senso che diventano metafora degli assilli dell’interiorità, della vertigine psichica – che è, anche, ansia di assoluto, smisurata onda desiderante – e dei limiti della nostra specie. L’impossibilità di ottenere, sul Diaperis come su sé stesso e sulla società, una focale fissa e nitida rende nebulose, sfarfallanti, e dunque imperfette e insoddisfacenti, ogni conoscenza, ogni persuasione, ogni ombra di certezza. L’autoritratto che si legge nel frammento Gnatocerus, dove lo scrivente si rappresenta chino sul corpo dell’insetto – «attraverso il vetro trasparente della teca, sul quale si specchia anche l’immagine del mio volto (un uomo di quarant’anni con i capelli ricci, un occhio che sta guardando l’insetto e al contempo è guardato), osservo le loro sembianze» – evoca da un lato la figura dello scienziato colto nell’atto di fare ricerca, come nel caso esemplare di Anna Morandi Manzolini (l’Autoritratto in cera del 1750), dall’altro certe raffigurazioni dell’artista intento a studiarsi (il Parmigianino dell’Autoritratto entro uno specchio convesso, 1524): ma è sempre un vedersi vedersi, soggetto/oggetto della visione, per interposto vetro, distorto e anamorfico.

del coleottero, dove tuttavia la presunta oggettività del dispositivo tecnologico incappa di continuo in imprecisioni, alterazioni, disturbi della visione. Si avverte qui la lezione di Valerio Magrelli, delle sue riflessioni in versi e in prosa sulle manchevolezze degli organi di senso che diventano metafora degli assilli dell’interiorità, della vertigine psichica – che è, anche, ansia di assoluto, smisurata onda desiderante – e dei limiti della nostra specie. L’impossibilità di ottenere, sul Diaperis come su sé stesso e sulla società, una focale fissa e nitida rende nebulose, sfarfallanti, e dunque imperfette e insoddisfacenti, ogni conoscenza, ogni persuasione, ogni ombra di certezza. L’autoritratto che si legge nel frammento Gnatocerus, dove lo scrivente si rappresenta chino sul corpo dell’insetto – «attraverso il vetro trasparente della teca, sul quale si specchia anche l’immagine del mio volto (un uomo di quarant’anni con i capelli ricci, un occhio che sta guardando l’insetto e al contempo è guardato), osservo le loro sembianze» – evoca da un lato la figura dello scienziato colto nell’atto di fare ricerca, come nel caso esemplare di Anna Morandi Manzolini (l’Autoritratto in cera del 1750), dall’altro certe raffigurazioni dell’artista intento a studiarsi (il Parmigianino dell’Autoritratto entro uno specchio convesso, 1524): ma è sempre un vedersi vedersi, soggetto/oggetto della visione, per interposto vetro, distorto e anamorfico.

Il reale è, in ultima istanza, un prodotto dell’immaginario, sembra dirci Lisa, e del significato dell’esistenza l’uomo non ne sa molto più di quanto ne sappia il Tenebrionide: l’uno e l’altro si fronteggiano da distanze siderali, ciascuno chiuso nella propria scatola (cranio o carapace), ciascuno relegato nelle specificità bio-percettive della forma di vita cui appartiene. Pulsa, sotto la corteccia della pagina, la consapevolezza fondamentalmente tragica di non potersi davvero intendere, l’impossibilità di comprendersi: tra specie, all’interno della stessa specie (ossia, fra uomini, ciascuno serrato nella propria monadica singolarità), persino tra sé e sé (anche perché quella monadica singolarità si rivela poi, di fatto, un’ulteriore illusione, essendo noi animali sociali). In questo senso, la logica stringente della classificazione tassonomica, la meticolosità della collezione con le sue scatole e i suoi cassetti ben allineati ed etichettati sono straordinarie macchina d’ordine, sistemi per contenere l’esondante enormità del mondo capaci di gratificare e in parte rassicurare, ma che tuttavia non bastano a placare quei rovelli esistenziali, quel desiderio di orizzonti assoluti, che è la meta irraggiungibile verso cui corrono la mente, la penna e, par la force des images, la matita di Lisa.

C’è poi la dimensione problematica dell’ambiente, dell’habitat, il vivere di ciascuno, cittadino del Ventunesimo secolo o Tenebrionide che sia, sotto un ombrello solo apparentemente riparatore: il cappello del fungo, per il Diaperis, la struttura sociale in cui siamo immersi, per noi. L’alienazione meccanizzata del mondo umano introdotta dalle tecnologie consumistiche, ci dice Lisa, non ci rende né più liberi né più consapevoli, e le città-alveare, o formicaio, che abitiamo non differiscono poi molto, in quanto a struttura e destino, da certi esiti dell’eusocialità animale. Nel confrontare il proprio ambiente e il micelio in cui risiede il coleottero, nel comparare l’organizzazione di una periferia urbana e l’ecosistema celato sotto il tronco d’un albero, Lisa esprime un’implicita condanna di ogni superbia antropocentrica e al contempo s’interroga, leopardianamente, sulle verità ultime della vita, sul suo brulicare in modo caotico e disarticolato, totalmente arbitrario nonostante le narrazioni con cui cerchiamo di catturarla e appuntarla con lo spillo d’un senso qualunque: «al centro dell’epifania era infatti la convinzione di trovarmi vicino alla rivelazione che, da qualunque parte la si osservi, la vita pare non avere altro senso che quello di preservare sé stessa, in cicli concentrici, una spirale se non vichiana, almeno patafisica» (Scrivere di coleotteri). Ciò che lo scrittore ci accosta all’orecchio nell’apocalisse in sedicesimo del brillante paragrafo L’impero dei Ciidi, ossia il brusio, il rosicchio, il ticchettio del mondo animale che si agita e si dimena nella cattività plastificata d’un fauna box altro non è, per dirla con Mandel’štam, che il rumore del tempo.  Fortemente inquieta e chiaroscurata risulta in tal senso la prospettiva su quella che gli scienziati chiamano “eredità ambientale”, e che per Lisa tocca da vicino la propria stessa esistenza, coincidendo con la catena di trasmissione della vita, delle conoscenze, delle istruzioni genetiche e non genetiche, la sovrapposizione delle generazioni che riguardano il ciclo insetti-larve come quello padre-figlio, fino ad assumere un esemplare valore familiare, collettivo, cosmologico. Partendo dall’oscura esistenza del Diaperis, il discorso dello scrittore fiorentino finisce per mettere a giorno l’ambivalenza alla base dell’organizzazione pulsionale, psichica e linguistica della vita umana – e in tal senso sarebbe utile leggere il suo elegos autobiografico alla luce del volume di Marco Mazzeo Contraddizione e melanconia. Saggio sull’ambivalenza (Quodlibet, Macerata 2009).

Fortemente inquieta e chiaroscurata risulta in tal senso la prospettiva su quella che gli scienziati chiamano “eredità ambientale”, e che per Lisa tocca da vicino la propria stessa esistenza, coincidendo con la catena di trasmissione della vita, delle conoscenze, delle istruzioni genetiche e non genetiche, la sovrapposizione delle generazioni che riguardano il ciclo insetti-larve come quello padre-figlio, fino ad assumere un esemplare valore familiare, collettivo, cosmologico. Partendo dall’oscura esistenza del Diaperis, il discorso dello scrittore fiorentino finisce per mettere a giorno l’ambivalenza alla base dell’organizzazione pulsionale, psichica e linguistica della vita umana – e in tal senso sarebbe utile leggere il suo elegos autobiografico alla luce del volume di Marco Mazzeo Contraddizione e melanconia. Saggio sull’ambivalenza (Quodlibet, Macerata 2009).

Ma il valore più rilevante del libro è la qualità, davvero notevole, della scrittura di Lisa, ora asciutta, persino refertuale, ora grondante pathos introspettivo e afflato lirico, sempre sorvegliata eppure capace di guizzi e trovate immaginifiche. Troppo inquieta e sfuggente per rifarsi a modelli pianamente umanistici, troppo asciutta e giocata in sottrazione per apparire barocca, troppo tribolata e coinvolta per risultare freddamente analitica, fa semmai pensare al manierismo, a certo titanismo eccentrico e indocile che però s’impone una disciplina, si obbliga a calarsi in una veste formale composta e misurata, a trovare uno stampo in cui riversarsi e magari riposare. L’interesse di Memorie del sottobosco risiede anche in questo: alla moltitudine di scritture desertificate che ci è spesso dato incontrare, scintillanti di miraggi ma a corto di idee e aride nella loro disillusa presunzione, l’autore risponde con i guizzi d’una pagina secca e sobria eppure lussureggiante, brulicante di idee e slanci visionari, dove il rigore sintattico-lessicale e l’iperformalismo concettuale pulsano di vita – suoni, odori, sensazioni tattili – fino allo struggimento.