Da quasi due anni stiamo vivendo una pandemia che ha colpito in qualche modo tutti gli esseri umani, ma anche se occupa stabilmente le prime pagine dei giornali, SARS-CoV-2 è solo uno dei tanti virus con cui dobbiamo fare i conti. Ce n’è un altro, in particolare, che circola imperterrito, dato che nel solo 2020 ha contagiato un milione e mezzo di persone portando così il totale dei casi a 37,7 milioni in tutto il mondo (dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità): si tratta dell’HIV.

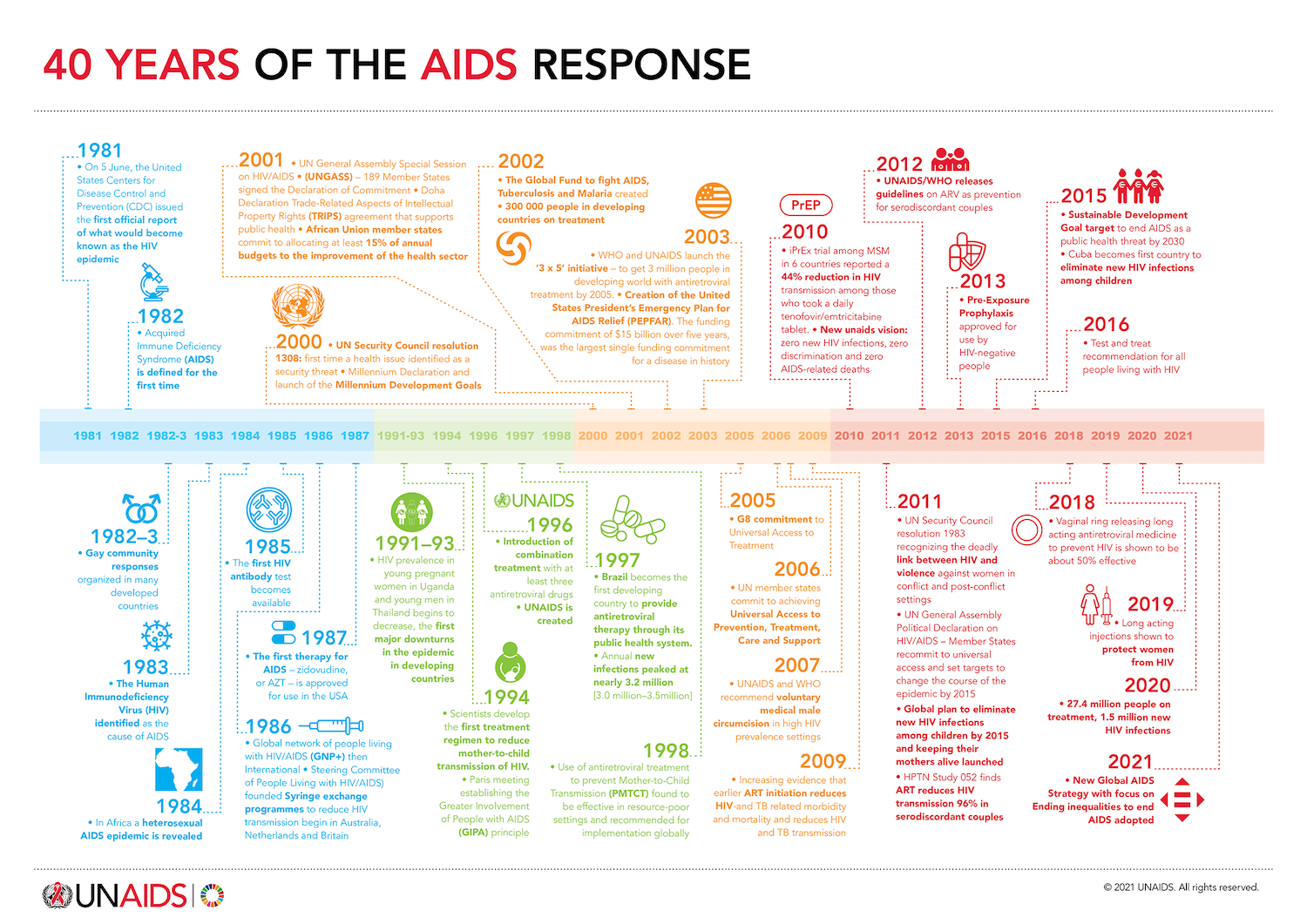

Sono passati ormai quarant’anni dalla prima segnalazione di AIDS, anche se al tempo non aveva ancora questo nome: è il 1981 quando una nuova sindrome compare per la prima volta nella letteratura scientifica, sul bollettino epidemiologico dei Centers for Disease Control and Prevention di Atlanta. In realtà, già nel decennio precedente alcuni casi isolati erano stati riportati negli Stati Uniti e in altre aree del mondo (Haiti, Africa ed Europa), ma solo negli anni Ottanta e Novanta l’epidemia globale di AIDS assume le devastanti dimensioni per cui è tristemente nota. Per chi non c’era o non se lo ricorda ci sono molti libri, film e serie televisive che aiutano a capire cosa ha significato l’avvento di questa malattia, il terrore che incuteva l’infezione e lo stigma sociale che la accompagnava: come la serie Pose (3 stagioni disponibili su Netflix) che si concentra sulla comunità LGBT+ di New York, solo per citare l’ultimo caso di grande successo.

Oggi di HIV si parla meno rispetto ad allora, e non solo perché c’è un altro virus che monopolizza l’attenzione dei media e quindi dell’opinione pubblica mondiale, ma anche perché per fortuna nel frattempo sono stati messi a punto trattamenti farmacologici che hanno allungato l’aspettativa di vita di chi si scopre sieropositivo. Le terapie con antiretrovirali, però, non sono delle vere e proprie cure, ma si limitano a rallentare o arrestare il decorso della malattia. Questi farmaci, inoltre, non sono equamente distribuiti e quindi disponibili per tutti quelli che ne avrebbero bisogno, specialmente in alcuni Paesi del sud del mondo. Sempre secondo l’OMS, nel 2020 la percentuale delle persone sieropositive che ha avuto accesso alle terapie antiretrovirali è stata del 73%, e questo deficit si è tradotto in 680 000 morti per cause collegate all’AIDS nello stesso anno.

E in Italia com’è la situazione? Gli ultimi dati sono forniti dall’Istituto Superiore di Sanità e dicono che l’anno scorso si sono dimezzate le nuove diagnosi di sieropositività e le segnalazioni di casi di malattia. Nel 2020, infatti, sono state segnalate 1303 nuove infezioni da HIV (rispetto alle 2473 del 2019) e sono stati diagnosticati 352 nuovi casi di AIDS (l’anno prima erano 605); con l’incidenza più alta registrata nella fascia d’età 25-39 anni. Questi numeri potrebbero sembrare incoraggianti, e spingerci ad abbassare la guardia, ma molto probabilmente stiamo vedendo anche qui l’impatto del COVID-19. Da quando sono stati decisi i primi lockdown in Italia si è visto un netto calo delle nuove diagnosi di AIDS, di circa il 50% rispetto ai tre anni precedenti, tuttavia questa riduzione potrebbe anche essere dovuta a fattori contingenti. Per esempio, chi aveva una situazione clinica aggravata potrebbe aver avuto timore ad andare in ospedale per paura di esporsi al coronavirus, oppure i centri dedicati alle persone sieropositive potrebbero aver subito una contrazione per la richiesta di personale sanitario nei reparti COVID-19; anche se questi servizi sono sempre rimasti attivi per dare assistenza ai casi gravi. È dunque possibile che una parte delle nuove diagnosi di AIDS sia solo ritardata a causa dell’emergenza sanitaria, così come avviene anche per altre patologie, con evidenti implicazioni in termini di trattamento e sopravvivenza dei pazienti.

Ecco perché di HIV bisogna continuare a parlare, perché non è “solo” un problema che riguarda l’Africa o altre zone del mondo lontane da noi: il virus è ancora qui e il nostro Paese non è immune. Anche perché, contrariamente all’altra pandemia che riempie le pagine dei giornali, per questa infezione non esiste ancora un vaccino nonostante i tanti studi condotti, e quindi l’unica possibilità che abbiamo per contenere la trasmissione del virus è la prevenzione.

Da decenni ormai le campagne di sensibilizzazione sul tema ripetono che per ridurre il rischio di trasmissione sessuale dell’HIV bisogna usare correttamente il preservativo maschile o femminile, e il dental dam nei rapporti orali. Ma c’è anche un altro approccio, forse ancora poco conosciuto: si tratta della profilassi pre-esposizione (o PrEP) che consiste nell’assumere una combinazione di farmaci attivi contro il virus prima e dopo i rapporti sessuali. Se assunta in modo corretto da persone sieronegative, questa profilassi si è dimostrata efficace nel prevenire l’infezione da HIV, impedendo al virus di riprodursi nel corpo. Va ricordato però che la PrEP si può iniziare solo dopo un’attenta valutazione medica; inoltre chi usa questa profilassi non è al riparo da altre infezioni sessualmente trasmissibili e quindi per proteggersi deve comunque usare dei metodi barriera.

La PrEP e le altre strategie di prevenzione non sono necessarie se una persona HIV negativa ha rapporti con una persona HIV positiva che è in terapia antiretrovirale efficace da almeno sei mesi. In questo caso il rischio di trasmissione dell’HIV è praticamente azzerato poiché il virus è “non rilevabile = non trasmissibile”, o come si dice in inglese Undetectable = Untrasmittable (U=U). Evidenze scientifiche hanno infatti dimostrato che se una persona sieropositiva segue con regolarità la terapia antiretrovirale, la quantità di virus nei suoi fluidi corporei si riduce, e di conseguenza anche il rischio di trasmettere l’HIV ad altre persone si riduce in modo significativo. In particolare, se la terapia è efficace, la quantità di virus è talmente bassa da eliminare completamente il rischio di trasmissione dell’HIV per via sessuale.

Queste informazioni hanno un enorme impatto sia sulla vita privata delle persone sieropositive, sia sulla salute pubblica, ma sono ancora poco diffuse in Italia, anche se negli ultimi anni molte associazioni dedicate stanno facendo un grande lavoro di sensibilizzazione per raggiungere un pubblico più ampio possibile.

Ovviamente quando si discute di AIDS non c’è solo l’aspetto medico da tenere in considerazione, perché anche nella nostra società sono ancora presenti pregiudizi che producono stigma e discriminazioni nei confronti delle persone sieropositive. Eppure, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani afferma che proprio la discriminazione di chi vive con HIV è fra le prime cause di fallimento delle campagne di prevenzione della malattia.

Dunque per contrastare efficacemente l’AIDS dobbiamo prima di tutto impegnarci per smontare il pregiudizio, lo stigma e la discriminazione che colpiscono le persone sieropositive, la cui vita non può essere definita solo dal loro stato sierologico.

In tal senso è importante che su questi temi si spendano anche persone note, che possono usare la loro visibilità per tenere alta l’attenzione dei media e quindi del pubblico. Un esempio significativo è la testimonianza dello scrittore Jonathan Bazzi, che nel suo romanzo d’esordio Febbre (Fandango Libri, 2019) dice: «L’HIV è una mia caratteristica reale, incontrovertibile. Una delle tante. […] Condizione corporea, oggettiva. Non decisa, scelta, voluta: il virus in realtà non dice niente di me, non dice niente di chi ce l’ha. Sempre lo stesso, uguale per tutti. Semmai conta il modo in cui chi ce l’ha assume di sé la sua diagnosi, lo stile con cui sceglie o riesce ad attraversarla. […] Ho deciso di essere un sieropositivo che si lascia individuare, che racconta più che lasciarvi immaginare».