È complicato semantizzare in modo corretto l’aggettivo “postumano”. Come in tutti i termini con prefisso “post”, l’area di significato si sfilaccia, o quanto meno si orienta, almeno in due direzioni possibili, entrambe abbinabili all’idea di un superamento: il post può designare una progressione concettuale – ovvero una evoluzione tematica – oppure una mera successione cronologica – nel senso, appunto, della storia lineare di noi umani. Proprio questo aspetto rende interessante applicare la nozione di postumano alla donna. Biblicamente nata da una costola di Adamo, essa è, nei saperi occidentali, una creatura ibrida in partenza, che prende a prestito un segmento del corpo dell’uomo per entrare nel regno dell’esistenza.

La tecnologia aggiunge complessità a questo quadro, introducendo peraltro anche la complessa questione dell’intelligenza artificiale, un altro concetto non facile da circoscrivere. Scienza sistematica per eccellenza – che combina la techne dell’arte al ruolo di riordino del logos – essa si combina in modi ambigui al “fattore umano”, con l’obiettivo esplicito di riorganizzarlo e renderlo più perfetto.

Nel corso di questa operazione, finisce per incepparsi nelle componenti emotive e viscerali che entrano nel gioco quando il dato tecnologico si configura come operazione sopra e dentro il corpo, che si rifrange in modo inevitabile sui molti modi in cui questo corpo – maschile o femminile – si situa nella comunità cui appartiene, nella cultura che lo modella e nel mondo organico e inorganico col quale si relaziona.

Più o meno a partire dalle teorizzazioni di Michel Foucault (Surveiller et punir, 1975), il corpo si costituisce come entità sempre iscritta in un campo politico. Esso è definito da un sistema di relazioni in gran parte regolate dalle necessità di sfruttamento economico e localizzate all’interno di una gerarchia sociale. Progressivamente, questo sistema di relazioni definisce un impatto non trascurabile sull’idea del corpo come entità coesa e coerente, riscrivendolo invece come un orizzonte instabile, che tende a rimodellarsi a seconda delle esigenze del contesto.

In sintesi, diviene impossibile, nel tempo, considerare il corpo come un chimerico insieme organizzato. Piuttosto esso è, come spiega Peter Brooks (Body Work, 1993), un costrutto socioculturale, che si riorganizza in modi diversi a seconda del sistema più ampio nel quale è inserito. D’altro canto, scrive sempre Peter Brooks, vi sono aspetti del corpo che non sono riducibili a questa interpretazione. La sofferenza, il dolore, la felicità e la morte sono preculturali e prelinguistici, e pescano in una identità primordiale che dell’umano fa intensamente parte.

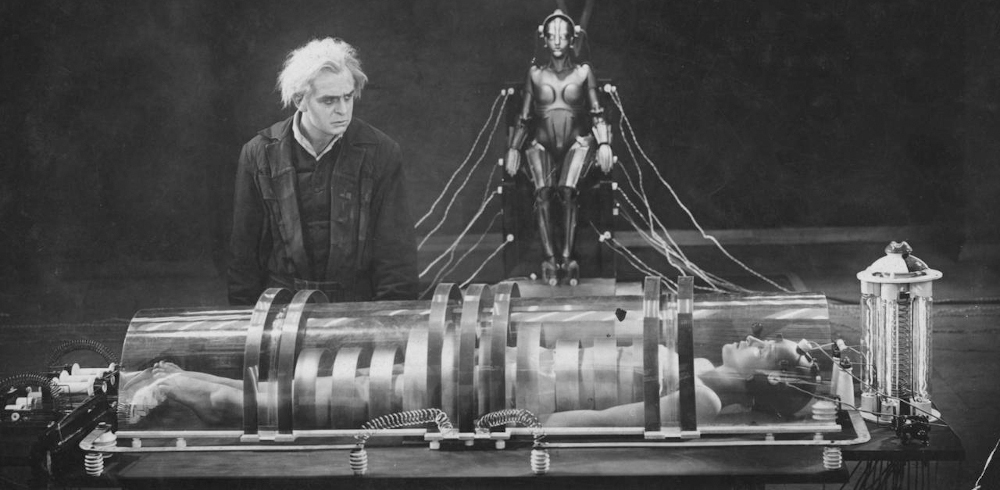

© 1931 Universal Pictures Company, Inc.; foto collezione privata.

Entrambe queste considerazioni sono rilevanti nel rapporto tra donna e tecnologia. In molti casi, nel postumano, quest’ultima è stata ed è utilizzata per evidenziare una storia di subalternità che nella costola di Adamo trova la sua origine. Quando scrive il Frankenstein (1818), Mary Shelley introduce nella letteratura la prima creatura postumana mai inventata. Lo fa basandosi su nozioni scientifiche che poco hanno a che vedere con la contemporaneità e pescando in un serbatoio di sperimentazioni più di tipo alchemico che riconducibili a un logos di genesi illuministica. E tuttavia, nell’ipotizzare una creatura costruita a partire da tessuti organici morti, Shelley realizza una esemplare proiezione della sua condizione di donna “anomala”, in un ambiente potentemente codificato come patriarcale, nel quale la sua vita è consumata ai margini di un mondo di uomini.

Sebbene sia sempre vero che nessuna opera letteraria può essere interpretata come una semplice proiezione autobiografica, forse qualcosa di testimonial c’è nella solitudine del mostro: in essa si legge la fatale alienità di una scrittrice la cui identità si è formata sulle orme di un padre filosofo (William Godwin) e di una madre suffragetta (Mary Wollestonecraft) e in un ambiente di grandi intellettuali, ma anche potentemente maschile e maschilista. L’avventura gotica di un essere diverso da ogni altro può essere intesa come una strada laterale verso la catarsi, strada della quale, tuttavia, per molti anni viene colto soltanto l’aspetto sensazionalistico e/o le potenzialità inquietanti.

Sebbene sia sempre vero che nessuna opera letteraria può essere interpretata come una semplice proiezione autobiografica, forse qualcosa di testimonial c’è nella solitudine del mostro: in essa si legge la fatale alienità di una scrittrice la cui identità si è formata sulle orme di un padre filosofo (William Godwin) e di una madre suffragetta (Mary Wollestonecraft) e in un ambiente di grandi intellettuali, ma anche potentemente maschile e maschilista. L’avventura gotica di un essere diverso da ogni altro può essere intesa come una strada laterale verso la catarsi, strada della quale, tuttavia, per molti anni viene colto soltanto l’aspetto sensazionalistico e/o le potenzialità inquietanti.

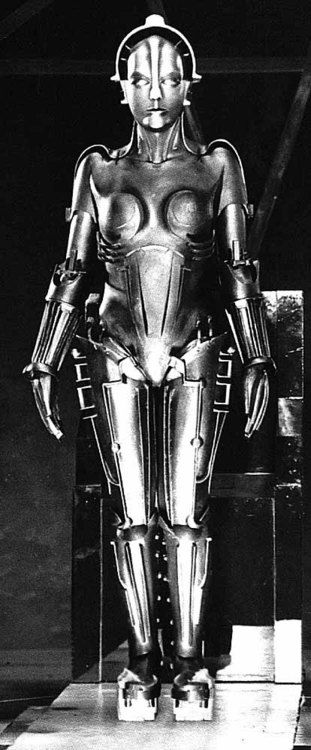

Rimodellata ri-sessuata dal cinema originario nelle storie poco edificanti di Paul Wegener (Der Golem und die Tänzerin, 1917) Fritz Lang (Metropolis, 1926), la creatura-macchina, ora di sesso femminile, compare come donna robot, al meglio insensibile e al peggio crudele, poiché non umana, se non per qualche trascurabile aspetto estetico. Solo incidentalmente, già in questa fase, il corpo femminile (e non solo) viene proposto come un sistema strategico, una sorta di arena nella quale si misurano i poteri delle donne e degli uomini. Ma l’indicazione è celata e non troppo investigata.

Bisognerà aspettare del tempo perché questa consapevolezza si manifesti in modo articolato, e da questo punto di vista gli anni Settanta, negli Stati Uniti, rappresentano uno spartiacque politico e artistico fondamentale. La fantascienza come genere letterario per elezione affine alla scienza e alla tecnologia è già ufficialmente nata da una trentina d’anni, ma perché essa diventi donna, occorre che il mondo cambi, o che quanto meno l’universo culturale occidentale venga riscritto dalle grandi mobilitazioni contemporanee alla guerra in Vietnam e alla destabilizzazione dei principi portanti della democrazia americana.

Puzzle postumani

Il racconto di Philip K. Dick che ha innescato in modo più esplicito la questione del rapporto tra organico e inorganico è del 1968. Gli androidi sognano pecore elettriche? È, per così dire, un capolavoro accidentale, come molte opere di questo autore. Esso intercetta cioè senza troppa intenzione un problema che è sul tavolo, del tutto irrisolto, ancora oggi. Certo, Dick ricapitola in modo originale un rapporto uomo/macchina che già faceva parte del repertorio mitico di molti generi popolari, ma la contingenza storico-culturale enfatizza il problema, creando le premesse perché una questione del genere diventi il traghetto per parlare di molte forme di marginalità sociale, prima tra tutte quella femminile. La domanda centrale che Dick solleva ha a che fare con la qualità che definisce l’umano, e ovviamente le risposte possibili includono tutte la definizione di intelligenza (artificiale e umana), una caratteristica che di per sé stessa non è riducibile al puro dato intellettivo (probabilmente facile da ricostruire e potenziare artificialmente), ma tira in ballo questioni come le emozioni, i ricordi e la capacità di costruire connessioni lungo la linea del tempo.

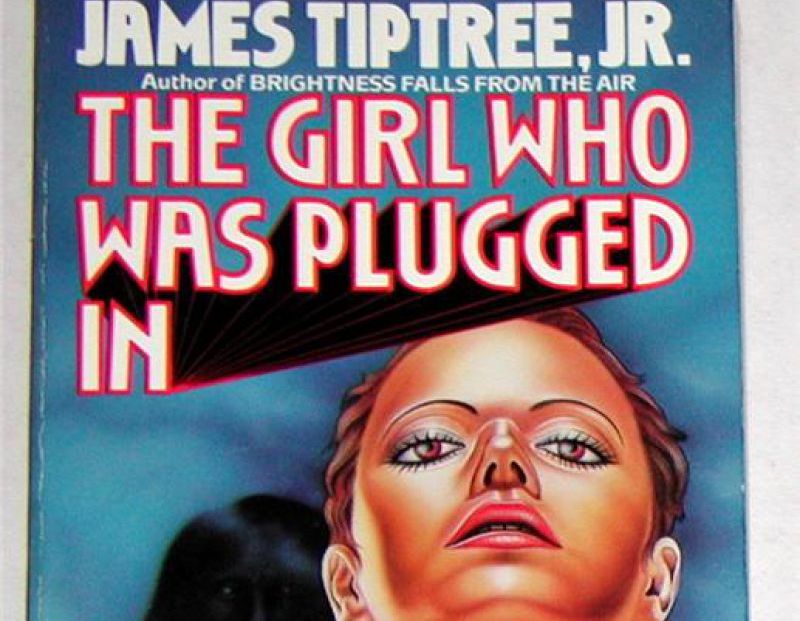

Della New Wave fantascientifica che vede emergere molte scrittrici di fantascienza di indubbio pregio (U.K. Le Guin, tra le altre) fa parte anche una donna che per qualche anno, e felicemente, scrive sotto pseudonimo maschile, producendo alcuni tra i racconti più riusciti del genere science fiction dalle origini a oggi. A James Tiptree Jr. – all’anagrafe Alice R. Sheldon – si deve per esempio una storia che con l’argomento affrontato in questa sede ha molto a che fare. La ragazza collegata (The Girl Who Was Plugged In, 1973) si sviluppa intorno al rapporto tra il corpo di una ragazza adolescente irreparabilmente brutta e la sua anima splendente, per lo più ignorata dai suoi coetanei. Sola come nessuno al mondo, Philadelphia Burke viene scelta per un complesso esperimento proprio perché nessuno si farà domande sulla sua sparizione. E lei stessa accetta senza problemi di essere collegata al corpo (sintetico) di una ragazza bellissima, in modo da poter vivere “per procura” la storia d’amore che ha sempre sognato. Il fatto è che la connessione a un certo punto non regge: Delphi, il corpo femminile perfetto, diventa irraggiungibile per P. Burke, che muore da sola, ormai trasformata in un groviglio di cavi e carne irriconoscibile come organismo. E quel che è peggio è che P. Burke non scoprirà mai di essere stata perdutamente – e sarcasticamente – amata dal giovane tecnico che si occupava dell’esperimento.

Insostenibile dal punto di vista scientifico, la narrazione è tuttavia perfettamente riuscita in termini concettuali. Essa dimostra per l’appunto non solo l’impossibilità di colmare il varco spaziale e simbolico tra un corpo fittizio e una identità distaccata da esso, ma aiuta anche a riflettere su come sia ingombrante l’obbligo di bellezza imposto al corpo femminile, che in molte culture – e per certo in quelle di impostazione patriarcale – trova la sua principale ragion d’essere.

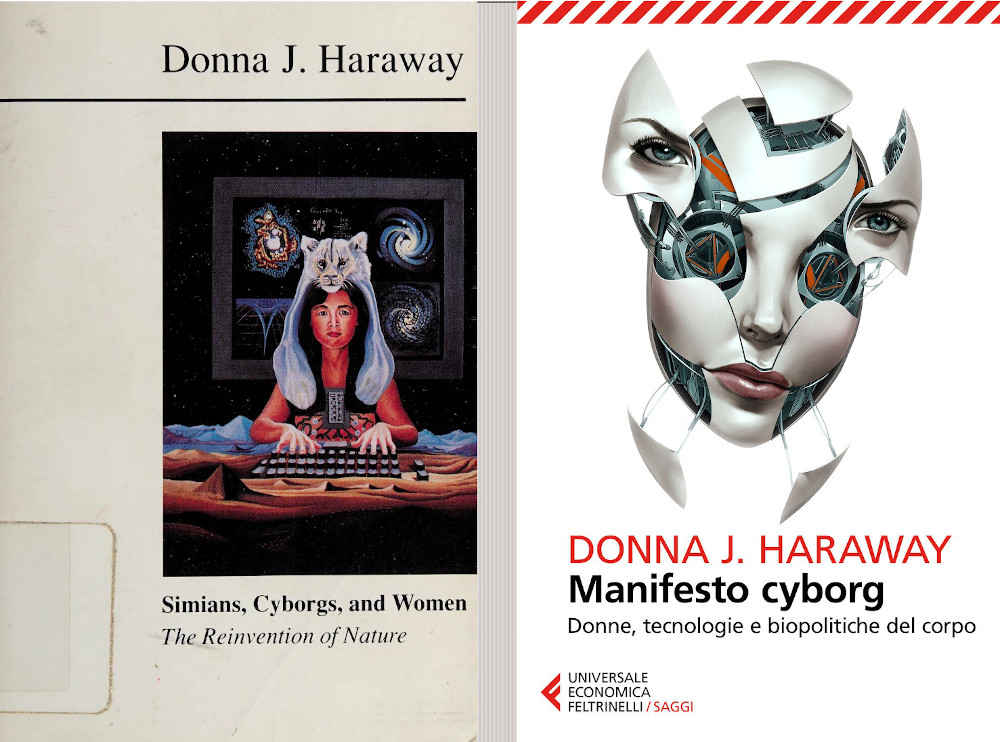

Perché la cosa venga teorizzata in modo articolato occorre aspettare ancora qualche anno, ma non a caso questa teorizzazione arriverà dalla penna di una filosofa e tecnologa. Nel 1991, Donna Haraway pubblica il suo Manifesto cyborg, un testo che di fatto rappresenta il tentativo riuscito di fare ordine in una materia complicata: il rapporto tra organico e inorganico e la necessità di una ridiscussione dello status dell’essere umano nel mondo. Identificando nel cyborg – l’organismo cibernetico – la nuova identità postumana, Haraway dimostra come lo sviluppo della tecnologia abbia prodotto sul concetto di umanità un impatto che è passato in gran parte inosservato e che ora comincia ad apparire evidente proprio perché ha raggiunto un coefficiente di integrazione molto alto con l’organico. In altri termini, sostiene Haraway, non siamo più esseri naturali dal molto tempo, e sarebbe anche il caso di prenderne atto. Qualunque minima protesi – un paio di occhiali come un supporto uditivo o una stampella – ci costringe a fare i conti con un sistema di interazione nuovo con la tecnologia, che riconfigura la mappa spaziale di funzioni “naturali” di solito attribuita al corpo, non più “semplicemente” umano, ma fatalmente ibridato. È a questo punto, io credo, che il “post” concettuale e quello cronologico si combinano in modo irreversibile, producendo una nuova ontologia.

Perché la cosa venga teorizzata in modo articolato occorre aspettare ancora qualche anno, ma non a caso questa teorizzazione arriverà dalla penna di una filosofa e tecnologa. Nel 1991, Donna Haraway pubblica il suo Manifesto cyborg, un testo che di fatto rappresenta il tentativo riuscito di fare ordine in una materia complicata: il rapporto tra organico e inorganico e la necessità di una ridiscussione dello status dell’essere umano nel mondo. Identificando nel cyborg – l’organismo cibernetico – la nuova identità postumana, Haraway dimostra come lo sviluppo della tecnologia abbia prodotto sul concetto di umanità un impatto che è passato in gran parte inosservato e che ora comincia ad apparire evidente proprio perché ha raggiunto un coefficiente di integrazione molto alto con l’organico. In altri termini, sostiene Haraway, non siamo più esseri naturali dal molto tempo, e sarebbe anche il caso di prenderne atto. Qualunque minima protesi – un paio di occhiali come un supporto uditivo o una stampella – ci costringe a fare i conti con un sistema di interazione nuovo con la tecnologia, che riconfigura la mappa spaziale di funzioni “naturali” di solito attribuita al corpo, non più “semplicemente” umano, ma fatalmente ibridato. È a questo punto, io credo, che il “post” concettuale e quello cronologico si combinano in modo irreversibile, producendo una nuova ontologia.

Pochi anni dopo la pubblicazione del Manifesto cyborg, è di nuovo una donna – scrittrice e artista performativa nordamericana – a ricavare una visione efficace dalle riflessioni messe in ordine da Haraway.

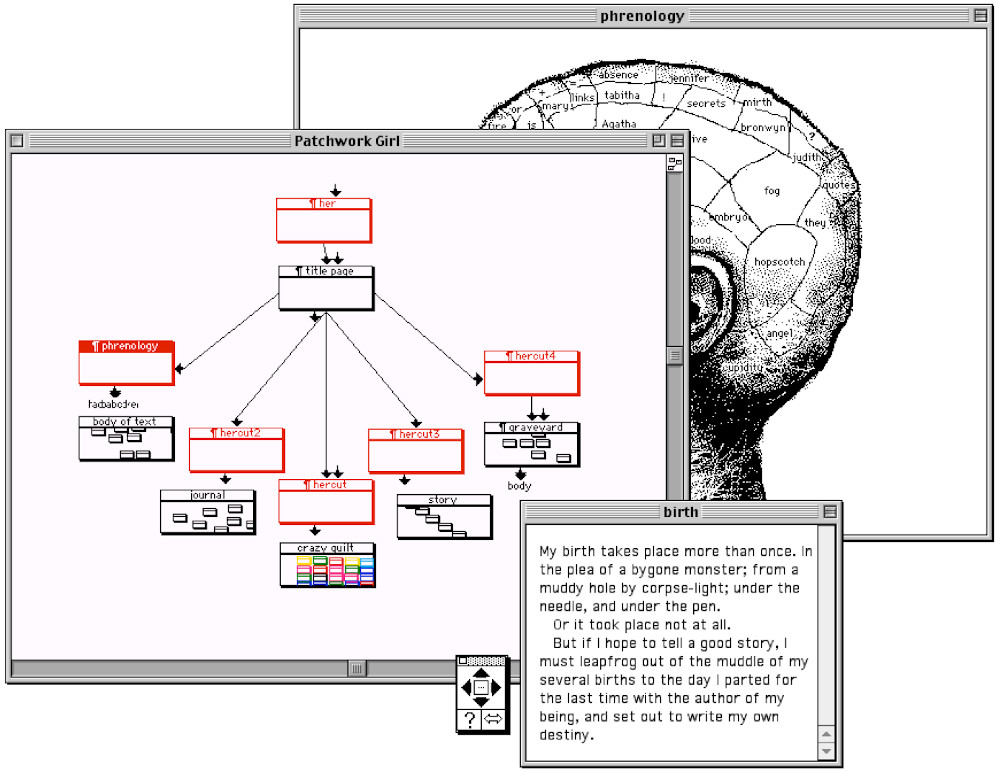

Shelley Jackson – il cui nome intreccia un omaggio a Mary Shelley con il riferimento pop al corpo rifatto di Michael Jackson – pubblica The Patchwork Girl nel 1995. L’opera è uno dei primi ipertesti realizzati. Si tratta di una sorta di autobiografia per frammenti. L’indice è sostituito dall’immagine di un corpo femminile diviso in sezioni, un po’ come gli schizzi del corpo di animali da un macellaio. Cliccando su ciascuna delle parti, se ne ascolta la storia, che prende le forme della ricostruzione, ad esempio, di un ginocchio e di come esso sia rimasto segnato da una caduta in bicicletta, oppure di come abbia perso elasticità negli anni o di come sia diventato più forte. Simbolicamente, il corpo di donna che vediamo nella prima schermata è un sistema di segni «reso parte del sistema di significazione, un corpo che fa il suo ingresso nel regno della scrittura» (Brooks 1993). Esso ha anche un’altra caratteristica interessante: la tecnologia informatica che rende possibile una narrazione di questo tipo trasforma incidentalmente il corpo in un puzzle di frammenti, un insieme fatto di tagli e suture in cui i pezzi si possono ricomporre a piacimento, secondo i desideri del lettore.

La nuova creatura di Frankenstein, in altri termini, non solo è donna, ma è anche caratterizzata da una composizione metonimica che traduce una irreparabile perdita di coesione.

L’oggi che verrà

Nel panorama che si è tracciato fin qui, l’accelerazione esponenziale dei tempi del cambiamento ha un ruolo non trascurabile. Dalla svolta del secolo a oggi, il postumano si è arricchito di potenzialità concrete – scientifiche, intendo – che hanno articolato una complessità già difficile da governare. Le suture che si vedono bene nella “ragazza patchwork” di Shelley Jackson si sono fatte sempre meno visibili, incrementando la difficoltà a individuare il problema reale implicato in questa possibilità teoricamente infinita di potenziamento e perfezionamento del corpo. L’intervento sulla nostra superficie visibile produce un impatto anche su quello che si vede meno, ovvero sulla nostra identità. Sono due facce della stessa moneta, e non possono scorporarsi senza danno.

Con uno sviluppo paradossale, e quanto meno a livello immaginativo, le suture corporee hanno riportato in primo piano una questione centrale, ovvero la sutura primaria tra corpo e identità. In questa retorica del frammento che risponde alla volontà – ora diventata possibilità scientifica – di adeguare il corpo all’identità che vorremmo avere, diventa più facile dimenticare l’identità che in effetti abbiamo, ovvero chi siamo davvero. La differenza tra avere un corpo ed essere un corpo diventa lo snodo fondamentale di tante narrazioni, popolari e non – che col corpo hanno a che fare. Bay City (Richard K. Morgan, 2002) – un romanzo di indubbia appartenenza popolare di recente adattato nella serie televisiva Altered Carbon – solleva, seppure in modo molto semplificato, i mille problemi che risultano dalla possibilità di passare da un corpo all’altro, una possibilità non sempre determinata da una scelta. Il “non riconoscersi” guardandosi allo specchio non è più, come un tempo, un problema simbolico o etico, ma diventa un dato fattuale, fattualmente terrorizzante.

Non si nega il potere liberatorio di una tecnologia in grado di rendere più “bello” il corpo, soprattutto per le donne, per le quali la mancata accettazione della propria apparenza estetica rappresenta un problema più ingombrante. E tuttavia proprio nei personaggi femminili di alcune narrazioni ipertecnologiche recenti – come ad esempio il recente Blade Runner 2049 – la perdita di coesione del corpo determina una deriva spettrale che incrementa la fragilità del femminile, e la sua funzionalità al desiderio maschile. Un corpo frantumato e non accompagnato da una identità irrefutabilmente connessa a esso è più facilmente soggetto a strumentalizzazioni. È, fatalmente, un corpo che non si riconosce e che non resiste.

È forse interessante che solo di recente nel contesto italiano venga pubblicata una raccolta come Le visionarie (A. & J. VanderMeer, 2018), nella quale la nozione di postumano si combina felicemente, in molti dei racconti, con nuove forme di intelligenza artificiali, rizomatiche invece che linearmente connesse al potenziamento delle abilità scientifiche e intellettuali.

È forse interessante che solo di recente nel contesto italiano venga pubblicata una raccolta come Le visionarie (A. & J. VanderMeer, 2018), nella quale la nozione di postumano si combina felicemente, in molti dei racconti, con nuove forme di intelligenza artificiali, rizomatiche invece che linearmente connesse al potenziamento delle abilità scientifiche e intellettuali.

Non vorrei comunque che questa mia riflessione venisse letta in chiave luddista. La tecnologia è un dato non prescindibile, e non si tratta di cancellarla. Occorre però essere consapevoli della sua esistenza e dei suoi rischi come dei vantaggi, soprattutto in relazione a un contesto culturale specifico nel quale la donna, come costola di Eva, continua ad avere qualche problema di integrazione egualitaria, umana e postumana. Andrebbe considerata con molta attenzione la posizione che Rosi Braidotti esprime nel suo Trasposizioni (2006), quando propone – forse in modo poco definito ma per certo interessante – di scegliere la complessità come possibile strumento per superare la frammentazione, immaginando nuovi sistemi di connessione, che aprano la strada a un immaginario sul corpo del tutto inedito. Poiché non si tratta più di scegliere se essere postumani. Lo siamo già. Tanto vale farci i conti.

Per approfondire

Romanzi

P. Dick, Do Androids Dream of Electric Sheep?, Weidenfeld & Nicolson, London 2012

U. K. Le Guin, The Dispossessed: An Ambiguous Utopia [an Astonishing Tale of One Man’s Search for Utopia], 1, Harper Voyager, New York 2011

J. Russ, We Who Are About To–, Wesleyan University Press, Middletown, Conn 2005

M. W. Shelley, M. Hindle, 2003. Frankenstein, or, The Modern Prometheus (1818), Rev. ed. Penguin Classics, London; Penguin Books, New York 2003

J. Tiptree, Ten Thousand Light-Years from Home, Ace Books, New York 1978

Film e serie TV

Altered Carbon (serie TV, 2002)

Blade Runner (Ridley Scott, 1982)

Blade Runner 2049 (D. Villeneuve, 2017)

Der Golem und die Danzerin (P. Wegener, 1917)

Metropolis (F. Lang, 1926)

Critica

R. Braidotti, Metamorphoses: Towards a Materialist Theory of Becoming, Polity Press, Cambridge 2002

R. Braidotti, Transpositions. On Nomadic Ethics, Polity, London 2006

P. Brooks, Body Work. Objects of Desire in Modern Narrative, Harvard University Press, London-Cambridge 1993

A. Caronia, Il cyborg: saggio sull’uomo artificiale, Theoria, Roma 1985

V. Fortunati, A. Lamarra, E. Federici (eds.), The Controversial Women’s Body. Images and Representations in Literature and Art, Bononia University Press, Bologna 2004, pp. 109-30.

D. Haraway, A Manifesto for Cyborgs: Science, Technology and Social Feminism in the 80s, in «Socialist Review», 15, 80, 1985, pp. 65-107