In questi ultimi mesi ho avuto occasione di parlare pubblicamente di tre opere che hanno avuto un impatto forte sul mio corpo e sul mio sistema di valori. Le hanno scritte tre intellettuali dotati di una grande forza argomentativa e, come dimostrano i loro ultimi libri, di una generosità e di un coraggio nuovi, da guardare con ammirazione e speranza, perché da qui può ripartire un pensiero capace di dare una forma e un senso – uno stile – alla vita in questo ecosistema che chiamiamo Italia.

Comincio dal più recente, La parte migliore di Christian Raimo (Einaudi, Torino 2018), un romanzo realista molto classico – un novel – che affida ai suoi personaggi e alle loro interazioni il compito di affrontare alcuni temi fondamentali, che ricorrono in vario modo anche negli altri libri: il ruolo dell’ascolto nella vita delle persone; il rapporto con la morte degli altri, con la perdita dei propri cari; la scelta e la responsabilità di mettere al mondo un’altra persona; l’adolescenza come paradigma del cambiamento e dell’apertura verso il mondo.

Il titolo rimanda a un passo del Vangelo di Luca riportato in epigrafe: la parabola di Maria e Marta. Le due donne, sorelle di Lazzaro, ricevono la visita di Gesù, il quale si siede e comincia a conversare con Maria, che si mette in ascolto, mentre Marta si affaccenda per accogliere adeguatamente l’ospite (non è difficile immaginarla, questa persona che rimette in ordine, prepara qualcosa da mangiare, sistema i bicchieri in un vassoio…). A un certo punto, di fronte ai rimproveri rivolti da Marta a Maria, accusata di non darsi abbastanza da fare per l’accoglienza, Gesù spiega che proprio lei, Maria, si sta prendendo «la parte migliore». Maria, che si mette in ascolto del suo ospite, lo accoglie nel senso più alto, aprendosi all’imprevisto che può nascere dall’incontro con le sue parole – il fiato, la voce, il corpo, – mentre Marta continua a muoversi nel suo spazio, tocca degli oggetti, offre doni, senza tuttavia incontrare davvero l’altro, che viene così evitato, eluso.

Le vicende narrate nel romanzo di Raimo durano poche settimane, il tempo che intercorre tra l’annuncio di una gravidanza indesiderata e l’appuntamento con il ginecologo per l’aborto, ma la storia nel complesso traccia un arco di circa vent’anni, dall’innamoramento di Leda e Giuseppe – i genitori di Laura, la ragazza incinta, e di Adriano, morto all’età di quattro anni – fino al presente, che è oggi, ieri, al massimo l’altro ieri in un quartiere di Roma, capitale d’Italia.

I personaggi focali sono tre, Leda, Laura e Giuseppe, che rimane un po’ in disparte, come di fatto gli è accaduto di fare nella vita: ritenuto responsabile dell’incidente capitato al figlio, accetta di osservare la vita della sua famiglia da lontano, senza farne veramente parte, ma con affetto e con curiosità.

Leda, una psicologa che si occupa dell’accompagnamento alla morte dei malati terminali, è una donna di quarantacinque anni che cerca di fronteggiare una crisi professionale e esistenziale non più rinviabile.

Laura, che non è ancora maggiorenne, – ed è uno dei personaggi più riusciti della letteratura italiana di questi anni, – è la crisi stessa, il motore di ogni cambiamento e il collante che tiene insieme tutti i personaggi, costretti ad amarla, a prendersi cura di lei (e, quindi, di sé stessi), ad ascoltarla. Perché Laura sembra l’unica consapevole dell’importanza di ascoltare e, quindi, di farsi ascoltare.

Lo si capisce quando mette in guardia il padre, minacciandolo quasi, fornendogli istruzioni esatte su come comportarsi con lei: niente conti con il passato da fare, non adesso, forse in futuro; niente giustificazioni da fornire, solo un abbraccio, ora, subito: è tutto quello che si può fare.

Lo si capisce anche dal suo talento per la scrittura poetica, di sonetti in particolare – la forma scelta da Caproni per avere, in un’epoca di dissoluzione, un «tetto» sotto cui trovare riparo. Gabriele Frasca, i cui versi sono citati da Raimo nel suo romanzo, ha scritto parole che possono aiutarci a capire la vocazione di Laura:

Credo che a questo serva la forma, a mortificare il solipsismo più «letterario» (da silenzio della tipografia) a favore di una cantabilità più socievole (si tratta di rimettere in piedi i fogli). È la ben nota tecnica dello user-friendly […], non già l’«esattezza» di cui parlava Calvino; non c’è niente di più esatto in tutto questo, anzi è un procedere per approssimazioni (l’«esatto» non ha nulla a che fare con la letteratura). Ma il bello è che approssimare vuol dire avvicinarsi, perché se uno è costretto a venire a patti con una cantabilità che gli ricorda costantemente «questo c’entra, questo non c’entra», deve piegarsi a una serie convenzionale di modi di dire, di giunture sintattiche, e anche di necessitanti isofonie, che sono esattamente il pane che si spezza con il suo fruitore (la lingua è pur sempre condivisa, come la stessa musica, in un’epoca precisa), perché una «poesia» non è un insieme di parole spruzzate su un foglio… non ha niente di «muto».

Mettersi in ascolto, dunque, vuol dire accettare fino in fondo le conseguenze dell’incontro, senza attribuirgli prima una finalità, uno scopo, ma con la consapevolezza che abbiamo gli strumenti per dare un senso a quel che accadrà, qualsiasi cosa accada: il linguaggio, le storie, le forme.

Infine, ciò che rende questo libro bello da leggere anche importante, a mio avviso, è proprio la rivelazione che mette in atto, così semplice e forse per questo liberatoria: il futuro, la speranza nel futuro, il desiderio di inventare un futuro (un futuro non distopico, che non sia la narrazione di un passato imbruttito), non nasce da una rinnovata volontà progettuale, da uno slancio immaginativo, bensì dall’accettazione della propria fragilità di persone aperte a ogni insicurezza e a ogni imprevisto. Non dalla pianificazione di una nascita, dal progetto di una nuova famiglia, di una nuova comunità, di una nuova società, ma dall’ascolto, qui e ora, di chi è vicino.

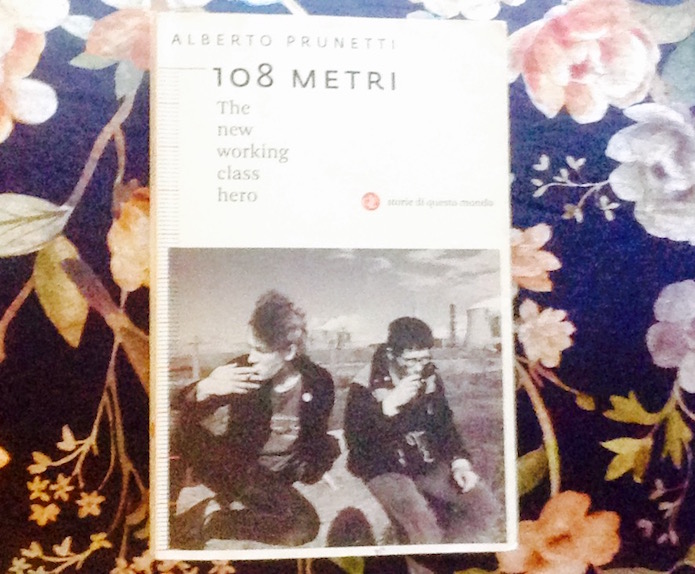

Alberto Prunetti con 108 metri – The new working class hero (Laterza, Roma-Bari 2018) – un romance, non un novel, coi personaggi che escono tutti dalla bocca di un onnipresente e pervasivo narratore – prosegue il lavoro iniziato con Amianto – Una storia operaia riuscendo a realizzare un’impresa difficilissima nella letteratura recente: inventare una voce originale, uno stile.

L’ascolto, in questo caso, non è un tema, ma è il senso stesso dell’opera, che si configura come una sorta di racconto orale o lettura ad alta voce la cui pronuncia porta gradualmente all’invenzione del personaggio narrante. È proprio come accade coi bambini: un adulto legge e la voce diventa un ambiente, uno spazio chiuso – il suo raggio d’azione, fin dove arrivano le onde sonore – che grazie alle storie narrate riesce ad aprire altri orizzonti. Chi parla, dando voce alle storie, esiste in virtù di chi ascolta, in un’ecosistema in cui tutto si tiene, almeno finché qualcuno presta orecchio e qualcun altro continua a dare fiato alle frasi, alle parole.

È così, d’altronde, che si crea l’abitudine all’ascolto come condivisione e, di conseguenza, si dà origine a una nuova comunità. Una comunità di pratiche narrative, direbbe Paolo Jedlowski, composta da coloro che attraverso la fruizione delle medesime storie – in cui vanno provvisoriamente ad abitare – simulano le stesse esperienze. Esperienze mediate dalle storie.

È il medesimo principio del Decameron di Boccaccio, antico come la letteratura italiana: ragazze e ragazzi che decidono di allontanarsi provvisoriamente da una società in crisi che sta vivendo un momento di caos morale e spirituale, e tentano di costruire una comunità alternativa, capace di creare ordine e armonia attraverso alcune pratiche sociali: il convivio, il canto, la danza e la narrazione orale.

Quest’ultima, in particolare, è lo strumento più potente, perché è capace di allargare a dismisura i confini del gruppo, conducendo il narratore di turno e gli ascoltatori – coloro che rendono possibile la storia – in tanti mondi virtuali, dove è possibile fare esperienze inusuali – viaggiare, rubare ed essere derubati, truffare ed essere truffati, bestemmiare, disperarsi, ridere… – che sono una fonte incessante di distrazione di apprendimento.

E così Prunetti, con il suo corpo e la sua voce, simulando nella scrittura alcune delle qualità fondamentali dell’oralità primaria – tra cui spicca l’esaltazione del bizzarro, l’iperbole, la creazione di figure eroiche – ci immerge in un flusso concreto, ritmato, di frasi mescidate che raccontando storie tengono i lettori – evocati più volte, chiamati quasi per nome, uno a uno, una a una, affinché non si dimentichino che il libro esiste per loro, che sono loro a far esistere il libro – incollati con l’orecchio al testo e pronti a immaginare scene che si susseguono come quadri staccati, pronti a impressionare per lasciare subito il posto al quadro successivo, senza mai dimenticare, come deve accadere nel romanzo tradizionale, la voce che narra.

Era l’ultimo giorno di lavoro di Brian. Brian, con la sua energia positiva, era il mio amuleto contro le forze oscure di quell’idolo che si nutriva alimentandosi della carne e del sangue, delle nostre braccia di lavoratori. Quel mall nei miei sogni sempre più agitati era trasfigurato in una scena apocalittica da Giudizio Universale: un enorme diavolo nudo aveva fatto del mall il suo trono. Sedeva su una massa di cadaveri che ancora reggevano in mano le borse degli acquisti e le loro carni erano stritolate lungo gli escalator da mascelle inflessibili che le spingevano lungo un nastro meccanico fino alla food-court, dove erano torturate col flagello della spada e dello zolfo. Lì i servi che portavano il marchio della Bestia, ubriachi del sangue dei dipendenti, incalzavano i lavoratori e li lanciavano da spalti di plastica e cartongesso per darli in pasto a quel funesto demonio.

L’enfasi, come nelle culture orali, è un invito alla partecipazione attiva. Entra a far parte del gruppo, ti dice questo libro antiborghese, che sembra a bella posta – sul modello di Luciano Bianciardi – avvicinarsi a forme narrative popolari, che trovano nell’interazione col pubblico non lo strumento per affermare idee o valori ma lo scopo stesso del narrare: la creazione di un pubblico, ovvero di una comunità.

Queste figure eroiche e bizzare, tra cui spicca ovviamente il personaggio del narratore, il cui tono agonistico ricorda quello che ancora si può incontrare in qualche bar tra Livorno e Grosseto, assumono così un significato profondamente politico, poiché sono portatrici di una visione rinnovata della società, che nel suo momento di massima crisi – che coincide con la morte del padre, ma anche con il ritorno a casa, il nostos, e con la fine della società industriale – si ricostituisce, si rigenera a partire dalle pratiche, dai luoghi e dalle figure dell’ascolto. Gente che ha voglia e bisogno di spararle grosse, sfidandosi a colpi di bestemmie, di vanterie e di sberleffi che – non ci dobbiamo confondere – non hanno lo scopo di mostrare il vuoto del pensiero, come potrebbe pensare il buon borghese illuminato, quanto semmai il pieno di una relazione, di un sistema di rapporti e di legami che possono rinascere solo a partire da un lavoro culturale che ha bisogno di rimanere ancorato alla concretezza dei corpi che si incontrano.

Quando Prunetti scrive, prima di chiudere il suo romanzo, «Saprò che mai camminerò da solo», ci chiede di essere preso sul serio in questo suo tentativo – mai disperato e, quindi, mai cinico – di tenere insieme le generazioni – quella del padre e dei suoi amici operai novecenteschi con la sua, postindustriale ma non postproletaria – e di riunire in un’unica storia i lavoratori di tutto il mondo, dai compagni britannici ai labronici.

Con il suo Piccola città – Una storia comune di eroina (Laterza, 2018) Vanessa Roghi ci mette in grado di pensare più lucidamente ad alcune questioni aperte dalla lettura di Raimo e Prunetti: il ruolo della narrazione, il rapporto tra le generazioni, la necessità di usare la conoscenza del passato per agire nel presente e per aprirsi al futuro.

Comincio da qui, dall’apertura al futuro, che è cosa diversa dalla pianificazione e progettazione del futuro. Siamo troppo esperti di compianti e lamenti sui futuri perduti, non realizzati. Le recenti celebrazioni del Sessantotto ci hanno ricordato quanto possa essere nefasta la nostalgia della speranza, ovvero per quei sogni che avevamo un tempo e che non si sono mai realizzati, ma che ancora ci tengono fermi, bloccati, e ci rendono schiavi di un desiderare a vuoto (un desiderare osceno, che spinge molti, soprattutto uomini di potere di una certa età, a intervenire contro i più giovani per affermare la loro supremazia intellettuale e morale). Vanessa Roghi affronta il presente – quello del suo “personaggio-narratore” di madre quarantenne, di storica e di intellettuale, ma anche quello dei ragazzi che in questi giorni muoiono di eroina in mezzo a adulti che moraleggiano compiacendosi della loro indifferenza – con gli strumenti della sua disciplina e con il coraggio di chi si assume la responsabilità di mettere al mondo altre persone: figlie, allieve e allievi, lettrici e lettori, e anche i propri genitori, che in questo libro hanno il duplice ruolo di fonte (di disegni, di foto, di racconti) e di personaggi.

Un’autobiografia, è importante tenerlo a mente, è una storia il cui personaggio, alla fine, viene a coincidere esattamente con il narratore. È un processo di formazione, un’invenzione che rivela la problematicità del rapporto tra verità e finzione – che Roghi ha sempre ben presente e tiene rigorosamente sotto controllo, senza darci per fortuna una soluzione – e che serve, come nel caso di Prunetti, a mettere al centro la relazione con chi legge, nel tentativo di stabilire un legame e, anche, di tenere insieme corpo e mente, le idee (e la loro storia) e le scelte di vita, il materiale e l’immaginario.

«Guardate questa bambina», scrive Vanessa nell’incipit, e continua: «Questa bambina sono io». Sulla pagina campeggia una foto che ritrae Vanessa Roghi nel 1976, mentre cammina davanti al palco dove si celebra la festa di Democrazia Proletaria. Alla fine del libro, nell’Epilogo, si trova una foto di Vanessa insieme a suo padre Mauro. Questa, non la bambina, è la narratrice che ci ha raccontato la storia, ed è anche il personaggio che è riuscita a creare. Un personaggio di grande potenza, non tanto per la sua capacità di superare le difficoltà, quanto semmai per il suo coraggio di sbrogliare una matassa – tante storie che nessuno chiede, che nessuno vorrebbe ascoltare –, di prendere un capo del filo e di tesserlo fino a quando non riesce a realizzare una trama, dando un significato e un senso a ciò che sembrava non averlo. Le storie danno la possibilità di portare alcuni personaggi in primo piano, lasciando sullo sfondo gli altri. In questo modo riescono a mettere ordine nel caos della vita. Vanessa Roghi, in questo libro che tiene insieme almeno quattro generazioni, mostra con straordinaria efficacia il potere della parola che, mettendo ordine nel passato, apre al futuro.

In un libro che non ha niente da celebrare, se non la gioia di aver finalmente deciso di scriverlo e di esserci riuscita, l’autrice ci mostra un passato comune costellato di errori e di viltà, eppure riesce a trasformarlo in una fonte di energia che ci spinge prepotentemente a cambiare alcuni comportamenti ora, nel presente, e ad assumere nei confronti del futuro l’atteggiamento della bambina che ha ispirato l’incipit. È la bambina di una poesia di Valerio Magrelli che si intitola L’infanzia del lavoro, ed è una delle migliori rappresentazioni di quell’atteggiamento di stupore – uno stupore tutt’altro che ingenuo, perché ricercato e consapevole – che questi autori chiedono di assumere di fronte a un mondo che vogliono (vogliamo) immaginare ancora gravido di possibilità e di futuro.

Guarda questa bambina

che sta imparando a leggere:

tende le labbra, si concentra,

tira su una parola dopo l’altra,

pesca, e la voce fa da canna,

fila, si flette, strappa

guizzanti queste lettere

ora alte nell’aria

luccicanti

al sole della pronuncia.