«I libri possono essere – per i lettori e per gli scrittori – una buca in cui nascondersi.

«I libri possono essere – per i lettori e per gli scrittori – una buca in cui nascondersi.

Anche questa intervista è una buca.

Per non sapere cosa succede là fuori.»

La citazione è tratta dal recente libro di Eshkol Nevo, L’ultima intervista (Vicenza, Neri Pozza, 2019, traduzione di R. Scardi): in esso, rispondendo alle domande per un sito web, lo scrittore israeliano apre al lettore le porte della sua vita intima, attirandolo in un vortice in cui verità e menzogna, realtà e sogno, vita e fantasia, si mescolano in un intreccio inestricabile.

Nevo pare voler tirare le fila di tutto: l’esistenza è trascorsa alimentando le pagine della scrittura, con le lacerazioni che questa contaminazione pericolosa inevitabilmente comporta. L’intervista procede in modo rapsodico: talvolta alle domande seguono risposte dirette, fulminanti ed epigrammatiche; più spesso la risposta arriva da un aneddoto, attraverso percorsi tortuosi che coinvolgono numerosi personaggi; questo procedimento evita le cadute narcisistiche che un libro del genere poteva rischiare. Nevo mette a nudo una solitudine, inevitabile forse per chi, facendo questo mestiere, accosta ogni esperienza come potenzialmente trasferibile sulla pagina. Mescolare verità e finzione produce un effetto avvolgente per il lettore, che si interroga sull’arte dello scrivere, e viene accolto come testimone silenzioso e affascinato di questa bizzarra confessione, della quale a tratti intuisce il gioco. La vita di cui Nevo rivela poco alla volta le pieghe si configura come paradigma di una ricerca inesausta; i destini si svolgono con dei tratti di ineluttabilità determinati dalla scrittura stessa, che è una prova di esistenza: nulla può esserci se non ciò che si può affidare alle parole.

Tra le ossessioni che costellano la vita dello scrittore, una costante è la ricerca di Hagai Carmeli, l’amico d’infanzia improvvisamente scomparso senza lasciare traccia. Anche questa ricerca si fa paradigma, e a un certo punto il protagonista capisce che trovare l’amico non è essenziale: «La cosa essenziale è continuare a cercare» (p. 305). Qui si condensa il significato del libro, atto d’amore verso la letteratura, che non cesserà di esistere perché risponde a un bisogno antropologico fondamentale: «Gli uomini avranno sempre bisogno di storie. E i cantastorie come me avranno sempre bisogno di uomini» (ibidem).

Questo romanzo è una sorta di summa di tutto ciò che Nevo fino a ora ha scritto, e ritornano in esso i suoi temi forti: l’amicizia, l’amore, la politica, la “diversità” israeliana, le convivenze impossibili ma necessarie, l’eredità del passato e l’impossibilità di emanciparsi dai traumi che si perpetuano attraverso le generazioni.

A partire da qui dunque anche le prove precedenti acquistano nuova luce.

Le alchimie dell’amicizia

Le alchimie dell’amicizia

Ma questa è proprio la definizione dell’amicizia, no? Un’oasi che ci permette di dimenticare il deserto… o… una zattera le cui assi si tengono unite. O… un piccolo staterello circondato dai nemici.

La simmetria dei desideri (Vicenza, Neri Pozza, 2017, traduzione di O. Bannet e R. Scardi) racconta la storia di un’amicizia intensa, che nasce nell’adolescenza e resiste alle intemperie della vita. I quattro amici, nonostante le scelte differenti, le ferite che segnano le loro relazioni, le alterne vicissitudini sentimentali, i lunghi periodi di lontananza, hanno intrecciato legami indissolubili. Lo spunto scatenante del romanzo è un gioco che uno dei quattro propone durante la partita finale dei Mondiali di calcio del 1998: «Quel che ho pensato […] è che ognuno potrebbe scrivere su un bigliettino dove sogna di trovarsi fra quattro anni. Dal punto di vista personale, professionale. Da tutti i punti di vista. E ai prossimi Mondiali apriremo i biglietti e vedremo cos’è successo nel frattempo» (p. 16).

I quattro anni trascorrono vorticosamente e portano cambiamenti dolorosi nella vita dei quattro amici. Quello tra loro che ha vissuto meno intensamente dà voce agli eventi e tiene le fila delle relazioni. Il titolo disvela il suo significato alla fine, quando gli scherzi del destino hanno mescolato le carte, e le quattro storie si ricompongono al di là di ogni previsione.

Nevo possiede l’arte dell’architetto: i suoi romanzi sono costruiti con mani abili, che sanno guidare il lettore nella scoperta di nuove stanze, incastrate l’una nell’altra. Sullo sfondo delle vicende domina prepotentemente il bisogno di capire i traumi del proprio Paese: tutte le storie hanno una componente diasporica, che si rivela nel desiderio di evadere, o, viceversa, nella paura di confrontarsi con i fantasmi di una società in perenne ebollizione.

Lo scrittore getta il suo scandaglio nella profondità della relazione di amicizia, indagata proprio attraverso l’alchimia delle differenze: l’amicizia sembra rompere ogni prevedibilità, mettendo in relazione persone apparentemente inconciliabili. Ogni legame ha tratti di singolarità, che sfuggono a qualsiasi tentativo di semplificazioni. Come un buon palombaro, Nevo sa andare a fondo senza timore dell’oscurità: le zone d’ombra, le ambiguità, non gli sfuggono, e vengono tradotte in un linguaggio che possiede la semplicità profonda dello scrittore di razza.

L’amore e il dolore

L’amore e il dolore

Nell’Ultima intervista l’anonimo intervistatore provoca: «Crede che scriverà mai una storia d’amore a lieto fine?» (p. 196). L’amore entra in tutti i libri di Nevo, in forme problematiche: ogni storia ha le sue sofferenze, in alcuni casi irredimibili.

Nostalgia (Vicenza, Neri Pozza, 2014, trad. di E. Lowenthal) è ambientato nel sobborgo di Castel, alla periferia di Gerusalemme in direzione di Tel Aviv. Qui convivono un gruppo di famiglie originarie del Kurdistan. Il romanzo si apre con una shivah, una veglia funebre, alla quale i due protagonisti, Noa e Amir, arrivano per sbaglio. I due giovani hanno deciso di vivere insieme, e hanno affittato una piccola casa nel quartiere. La veglia funebre immette il lettore sin dall’inizio nella inestricabile compresenza di vita e morte che sembra segnare tutte le famiglie israeliane, sospese sempre sull’orlo di un baratro. Il giovane Ghidi è morto durante il servizio militare.

Siamo nel 1995, l’anno dell’uccisione di Rabin; il Paese è devastato dal terrore, gli attentati sono quasi quotidiani, la paura degli Arabi, che spesso diventa odio, si respira nell’aria. I personaggi sono molti, ognuno, come sempre, con la sua porzione personale di quel dolore collettivo che pare il destino di Israele. L’amore di Noa e Amir è il filo conduttore, attorno al quale si dipanano mille altre storie che con la loro si intrecciano. Nessuno sfugge al passato e al suo peso, nessuno è immune dal desiderio di fuga, di salvezza, dal bisogno di pensare il futuro. Tutti i personaggi vivono in un difficile equilibrio, faticosamente impegnati a sbocciare alla vita, ma dovendo fare i conti con la presenza ingombrante della morte: così è per Yotam, il fratellino di Ghidi, che, privato dell’affetto protettivo del fratello maggiore, ha perso l’attenzione dei genitori, troppo imbozzolati nel dolore insostenibile che divora la loro relazione.

Nel romanzo ha spazio anche la follia, nelle persone dei malati che l’aspirante psicologo Amir incontra nel suo tirocinio presso il Centro, dove la vita sembra scarnificata di tutto ciò che la rende socialmente tollerabile, e si mostra nella cruda sua insensatezza. Ogni famiglia è lacerata dai conflitti che sono l’essenza dell’identità israeliana; anche Dio ha volti diversi nella vita di Moshe e Sima (coppia peraltro affiatata): per lui casa, per lei prigione. Sulla serie incalzante di vicende e relazioni che costruiscono l’intreccio del libro, non privo di pagine tragicamente divertenti e grottesche, aleggia una consapevolezza che Amir mette a fuoco nel momento dell’assassinio di Rabin: «per un momento avevamo creduto che la pace sarebbe arrivata davvero» (p. 262). Ma evidentemente è stato solo un momento.

Nevo affonda il coltello nelle ferite insanabili del suo Paese, e la sua arte si rivela nella capacità di farne un racconto in cui ognuno riesce a riconoscersi: il particolare diventa universale, si fa metafora di un dolore di vivere cui la nostalgia dà voce, attraverso i discorsi muti di Yotam al fratello morto, le fotografie di Noa, la ricerca maldestra dell’arabo Saddiq che ha promesso a sua madre di ritornare alla casa che era stata della sua infanzia e, per farlo, finisce in prigione. Il romanzo è anche un lungo discorso sull’amore, che si declina per ogni coppia con melodie diverse, ma se ricerca la verità costa sofferenza: quando Noa e Amir si ricongiungono i vicini, più esperti, capiscono che «è incominciata la quotidiana, sfiancante marcia in salita sul sentiero dell’amore» (p. 407).

Soli e perduti (Vicenza, Neri Pozza, 2015, traduzione di O. Bannet e R. Scardi) è un romanzo sul dolore, sulla famiglia, sull’eros, sulle relazioni impossibili. Moshe Ben Zuk trascorre tutta la vita nel tentativo vano di rimuovere il segno che ha lasciato in lui Ayelet, il grande amore giovanile, con la quale la relazione si è troncata repentinamente e dolorosamente. Come la sua, anche le vite degli altri nuclei familiari che vivono in Siberia, il desolato quartiere così chiamato perché destinato agli immigrati dalla Russia, custodiscono i ricordi di vissuti dolorosi, di esistenze faticosamente ricostruite attraverso una strenua lotta per sopravvivere e conservare memoria della propria identità. Il romanzo si sviluppa attorno alla costruzione di un mikveh (un bagno rituale) donato alla comunità da un ricco ebreo americano come monumento in memoria della amatissima moglie defunta. Ben Zuk, factotum aiutante del sindaco, per una serie di casi fortuiti, si trova a dover costruire con le sue mani il mikveh, e in questo edificio si riversa l’impetuosa e misteriosa forza dell’eros che per tutta la vita ha cercato di controllare, con il rimpianto di aver mancato, per viltà, quell’appuntamento fondamentale che in ogni esistenza si presenta forse una volta sola. Il dolore si cela dietro la routine quotidiana, è inevitabile, e ognuno cerca di sopravvivere aggrappandosi alle risorse che riesce a trovare: «ognuno ha il suo lato oscuro, e quel che veramente conta è quanto è illuminato il lato illuminato» (p. 100).

Soli e perduti (Vicenza, Neri Pozza, 2015, traduzione di O. Bannet e R. Scardi) è un romanzo sul dolore, sulla famiglia, sull’eros, sulle relazioni impossibili. Moshe Ben Zuk trascorre tutta la vita nel tentativo vano di rimuovere il segno che ha lasciato in lui Ayelet, il grande amore giovanile, con la quale la relazione si è troncata repentinamente e dolorosamente. Come la sua, anche le vite degli altri nuclei familiari che vivono in Siberia, il desolato quartiere così chiamato perché destinato agli immigrati dalla Russia, custodiscono i ricordi di vissuti dolorosi, di esistenze faticosamente ricostruite attraverso una strenua lotta per sopravvivere e conservare memoria della propria identità. Il romanzo si sviluppa attorno alla costruzione di un mikveh (un bagno rituale) donato alla comunità da un ricco ebreo americano come monumento in memoria della amatissima moglie defunta. Ben Zuk, factotum aiutante del sindaco, per una serie di casi fortuiti, si trova a dover costruire con le sue mani il mikveh, e in questo edificio si riversa l’impetuosa e misteriosa forza dell’eros che per tutta la vita ha cercato di controllare, con il rimpianto di aver mancato, per viltà, quell’appuntamento fondamentale che in ogni esistenza si presenta forse una volta sola. Il dolore si cela dietro la routine quotidiana, è inevitabile, e ognuno cerca di sopravvivere aggrappandosi alle risorse che riesce a trovare: «ognuno ha il suo lato oscuro, e quel che veramente conta è quanto è illuminato il lato illuminato» (p. 100).

Con Tre piani (Vicenza, Neri Pozza, 2017, traduzione di O. Bannet e R. Scardi), costruito con un originale impianto narrativo sulla triade freudiana di Es, Io, Super- io, Nevo entra nei segreti degli equilibri (e degli squilibri) familiari, le cui complicate dinamiche affondano le radici nelle fasi aurorali delle relazioni, si sviluppano, talvolta curiosamente assecondando le istanze distruttive, come se la famiglia fosse una sorta di banco di prova della nostra capacità di stare al mondo. Le tre storie che si intrecciano portano in superficie i conflitti, facendoli deflagrare, con un effetto quasi terapeutico. Rimando alla bella recensione che ne ha fatto qui Luisa Mirone, che, oltrepassando il livello evidente della costruzione narrativa, ha scoperchiato, per restare nella metafora architettonica, le fondamenta del romanzo, rivelandone le profondità nascoste, che solo un lettore esperto coglie.

Con Tre piani (Vicenza, Neri Pozza, 2017, traduzione di O. Bannet e R. Scardi), costruito con un originale impianto narrativo sulla triade freudiana di Es, Io, Super- io, Nevo entra nei segreti degli equilibri (e degli squilibri) familiari, le cui complicate dinamiche affondano le radici nelle fasi aurorali delle relazioni, si sviluppano, talvolta curiosamente assecondando le istanze distruttive, come se la famiglia fosse una sorta di banco di prova della nostra capacità di stare al mondo. Le tre storie che si intrecciano portano in superficie i conflitti, facendoli deflagrare, con un effetto quasi terapeutico. Rimando alla bella recensione che ne ha fatto qui Luisa Mirone, che, oltrepassando il livello evidente della costruzione narrativa, ha scoperchiato, per restare nella metafora architettonica, le fondamenta del romanzo, rivelandone le profondità nascoste, che solo un lettore esperto coglie.

Nulla potrei aggiungere a quanto ha mirabilmente scritto Mirone, se non che questo scrittore richiede al lettore un impegno speciale di collaborazione interpretativa. Leggerlo è una affascinante sfida intellettuale: Nevo attiva i recessi dell’immaginario del lettore, attraverso vicende avvolgenti e personaggi affascinanti; la narrazione è sempre sorretta da un amore struggente e doloroso per il suo Paese, lo scrittore ne porta alla luce le contraddizioni, nel riaffiorare costante di un passato mai veramente metabolizzato, e nelle impossibilità di raggiungere una riconciliazione tra le diverse comunità che si trovano a convivere in costante inquietudine.

Il sogno di un mondo ideale

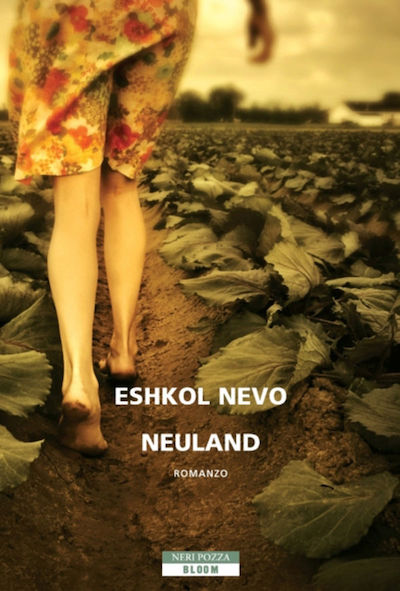

Nel cuore sperduto dell’Argentina, lontano da Buenos Aires più della distanza che separa l’estremo nord di Israele da Eilat, si trova Neuland (Neuland, Vicenza, Neri Pozza, 2015, traduzione di O. Bannet e R. Scardi), uno «spazio comunitario terapeutico» (p. 523), una comunità governata dai principi collettivistici di Benjamin Ze’ev (Theodor) Herzl, ma rivolta al futuro: Neuland non è un kibbutz, ma l’evoluzione del kibbutz, un luogo di guarigione, che mette a prova il funzionamento di una comunità nella quale ciascuno può «realizzare le proprie aspirazioni individuali» (p. 525).

Il fondatore di Neuland, Meni Peleg, è un professionista stimato in Israele, consulente strategico per le crisi finanziarie, eroe della guerra del Kippur. La morte della amatissima moglie Nurit incrina l’equilibrio apparentemente stabile ma in realtà fragilissimo di quest’uomo, che parte per il Sudamerica, per un viaggio senza una ragionevole motivazione, una fuga disperata, sorretta dalla segreta speranza di riavvolgere in qualche modo il nastro ingarbugliato della propria vita e di ritrovare tracce di Nurit.

Il fondatore di Neuland, Meni Peleg, è un professionista stimato in Israele, consulente strategico per le crisi finanziarie, eroe della guerra del Kippur. La morte della amatissima moglie Nurit incrina l’equilibrio apparentemente stabile ma in realtà fragilissimo di quest’uomo, che parte per il Sudamerica, per un viaggio senza una ragionevole motivazione, una fuga disperata, sorretta dalla segreta speranza di riavvolgere in qualche modo il nastro ingarbugliato della propria vita e di ritrovare tracce di Nurit.

L’interruzione delle comunicazioni con i figli Dori e Ze’ela, dopo qualche settimana di attesa, costringe Dori a partire alla ricerca. Inizia così un viaggio che si connota immediatamente come un’esplorazione della propria vita familiare, passata e presente. La dimenticanza del cellulare, di certo non casuale, impedisce a Dori di comunicare regolarmente con la moglie Roni e con il piccolo Neta, il figlio al quale è legato in modo morboso. La tenuta di una relazione familiare minata da sotterranee spinte centrifughe è sottoposta a stress. L’incontro con Inbar, anche lei giovane israeliana inquieta, bisognosa di dare senso e definizione alla propria vita, sembra confermare che esiste un’eterogenesi dei fini. Tra i due si crea un legame speciale, di attrazione e di dipendenza. La narrazione, attraverso l’alternanza di punti di vista, ricostruisce la loro storia familiare, che rivela inaspettati punti di tangenza. Entrambi immigrati di terza generazione, portano incisi nella propria carne gli esiti dei traumi del Novecento, della Shoah innanzitutto, ma anche l’eredità di un Paese che non ha saputo, o non ha potuto, “ricominciare daccapo”. Il Sudamerica allora diventa il luogo di un possibile riscatto, la terra incontaminata dove gli Israeliani possono tentare di liberarsi dai fantasmi e guarire le proprie ferite.

In questo magnifico romanzo Nevo si rivela erede dei grandi scrittori che hanno raccontato il dolore e le contraddizioni di un Paese che ha una genesi unica al mondo: sulla strada tracciata da Yehoshua e Oz, e dal più giovane Grossman, Nevo prosegue una vicenda letteraria complessa, che si deve confrontare con una storia irrisolta di conflitti, e lo fa con una voce originalissima, che si muove sicura tra passato mai dimenticato e immaginazione di un futuro forse destinato a restare perennemente confinato nel regno dei desideri. Neuland ha una tessitura densissima. Entrare nelle sue pagine è come entrare nell’antro della Sibilla: mille voci si intrecciano e si richiamano; è un romanzo sulla famiglia, sul rapporto con il padre, sull’amore, sul dramma di un popolo che vive in uno stato di guerra permanente, e che continua a sacrificare ad una Sfinge assetata di sangue i propri giovani.

Non è un caso allora che la scrittura convochi il mito: innanzitutto quello immortale dell’Ebreo errante, che accompagna il viaggio dei due pellegrini in quella terra della lontananza e degli spazi sconfinati, fino a materializzarsi in carne ed ossa quando essi giungono a Neuland.

Non è un caso neanche che la scrittura sia segnata da una potente dimensione onirica, non solo perché i sogni sono in molti casi i fili che congiungono i personaggi, ma perché nella costruzione stessa dell’intreccio alcuni passaggi sono affidati a una indissolubile osmosi di sogno e realtà. Il razionalista Dori, insegnante di storia, non accetta la scelta del padre, che ha trovato la propria salvezza nella sapienza sciamanica, attraverso la quale ha potuto metabolizzare il trauma di guerra, tenuto a bada tutta la vita ed esploso dopo la morte di Nurit.

La narrazione rivisita degli archetipi, primo fra tutti quello ancora mitico di Odisseo, o quello di Edipo. Il viaggio come ricerca esistenziale, o come scoperta di sé, si potrebbe dire, è gioco facile per un narratore. Tuttavia Eshkol Nevo non cede ad alcuna banalità: nulla è scontato, e, soprattutto, lo sguardo dello scrittore è lucidamente posato sul suo Paese, dal quale deve prendere le distanze per capirne il dramma. La scommessa di Meni Peleg con la progettazione di Neuland nasce dall’aver capito di «smettere di cercare di uscire dalla crisi e iniziare a vederla come un’occasione» (p. 465). Le parole con le quali egli tenta di spiegare al figlio diffidente le proprie ragioni sono illuminanti, rivelano lo struggimento con il quale lo scrittore sa pensare la propria identità, ma propongono una lezione di storia e di politica di perenne attualità:

Un Paese non può esistere solo per sopravvivere, Doriño. Lo scopo originario per cui è stato fondato Israele era di radunare gli ebrei della diaspora in un posto dove non sarebbero stati perseguitati. Quello era lo scopo. Al tempo passato. Un Paese ha bisogno di una visione. Un Paese privo di visione è come una famiglia senza amore. Se non c’è l’amore, per cosa conservare la famiglia? (p. 568).