Li apri e ti accorgi che si può raccontare una vita intera, e vera, anche in uno scampolo di versi o nel perimetro fisso e ridotto concesso da un quotidiano. Si è, in altre parole, di fronte a plaquettes, piccole nell’aspetto, ma giganti nel messaggio. Libri delicati e intensi, che silenziosi aspettano il lettore. Opere discrete, eppure dalla forza tremenda. Ed è proprio nella loro minutezza che sta la potenza della loro pienezza.

Ne sono esempio due preziose raccolte edite recentemente dalla novarese Interlinea. Due sillogi, riferite a tematiche diverse ed epoche lontane, ma così annodate tra loro nell’intento di dare voce al dolore, al racconto del dolore, al vivere quotidiano del dolore. Non a caso sono ospitate entrambe nella «Collana Passio», nata nel 1993 e dedicata alla ricerca interiore dell’uomo contemporaneo, alla passione intesa come sofferenza, al male di vivere, ma anche all’amore profano e spirituale. La collezione conta ad oggi cinquantasei titoli e contempla vari generi e motivi: dalle testimonianze su avvenimenti storici ai diari di autori importanti come Clemente Rebora e Paul Claudel. Ma come si racconta la passio? Dove si può collocare il dolore quando oltrepassa la carne, l’essere, la logica, la vita?

È tutta sostanza la sofferenza rievocata da Giuseppe Langella nel Reliquiario della grande tribolazione. Via crucis in tempo di guerra (2015). Langella, poeta, tra i fondatori del Realismo terminale e professore ordinario di Letteratura italiana moderna e contemporanea presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, fa riaffiorare il dolore, intimo e universale, dei soldati della Prima guerra mondiale, costretti a sopravvivere nell’angustia delle trincee, fra reticolati e cunicoli, in uno scenario di precarietà fisica ed esistenziale: «agnelli al mattatoio» (p. 23), «insetti nell’ambra sospesi, / tante larve nel ghiaccio per mesi» (p. 37). Ecco allora che il dolore si concretizza e si può raccontare, ad esempio, attraverso gli oggetti, elencati dal poeta quasi fossero, oltre che un reliquiario, un abbecedario: «lamiere ritorte», «ferri incrostati», «scheletri di baracche», «ghirbe, taniche, sacche», «scatolette arrugginite», «scarpe logore», «brandelli di stoffa», «chiodi», ovvero esili tracce di una via crucis di angosce, di disagi, di pazienza, di «tristezza nera», nella quale poteva essere «clemenza / morire in un fulgore, / neanche il tempo di dire “muoio”» (p. 23).

Langella fa riaffiorare il dolore, intimo e universale, dei soldati della Prima guerra mondiale, costretti a sopravvivere nell’angustia delle trincee, fra reticolati e cunicoli, in uno scenario di precarietà fisica ed esistenziale.È la liturgia dell’accadimento quotidiano durante gli anni duri e dolorosi della Grande Guerra, narrati attraverso la fisicità dell’oggetto e il verso delicato e ritmato del poeta. Dodici poesie, dodici stazioni e la via crucis dell’umanità: «quando la guerra scroscia», scrive Langella, «l’acerba dama porge il calice da bere» (ivi).

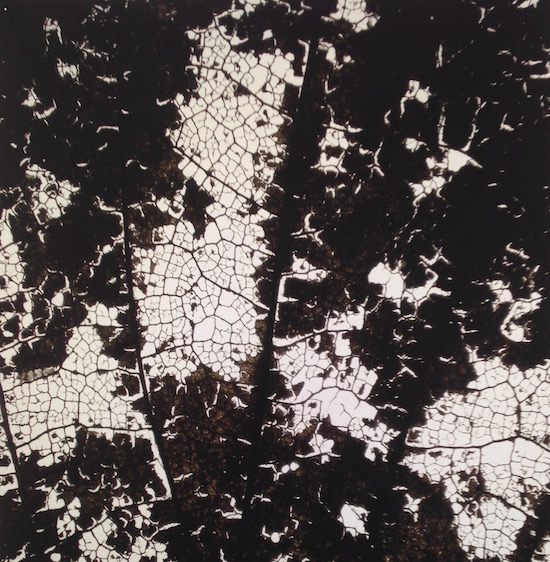

Ad arricchire il volume ci sono le tavole d’artista: tutte le illustrazioni riprodotte, infatti, ad eccezione della Croce di Edoardo Nonelli e della Main crucifiée di Jean-Pierre Velly, sono opere di artisti che hanno combattuto, sull’uno o sull’altro fronte, negli anni della guerra e risalgono al periodo stesso del conflitto. Il colpo d’occhio tra le opere e le poesie esprime al contempo concretezza e commozione (la Croce dello scultore camuno Nonelli, ad esempio, è stata realizzata con reperti bellici recuperati lungo le trincee dell’Adamello).

L’essenzialità del verso e quella degli oggetti/soggetti si sovrappongono e si confondono: «Sterminate matasse di filo / come enormi corone di spine, / a difesa di un fragile asilo / un reticolo avvolge le chine» (p. 27). Dalle cime dell’Adamello scende a valle, ancora dopo cent’anni, il dolore e il sacrificio dei fratelli: «Fra questi muri a secco / contesi allo stambecco / vissero e morirono a centinaia / finché durò la naia. / Il vento ne rimescola le voci. / I nomi sono incisi sulle croci» (p. 15). Ed è un dolore che ancora oggi si può toccare con mano: «O legno centenario, / arso dal sole, scavato dai venti, / tutto costole e solchi, schegge e fori; / midollo che si spacca dai dolori, / fosti fasciame che scalda e ripara, / buono per la baracca e per la bara» (p. 29).

Nella raccolta sono evidenti i rimandi agli oggetti della Crocefissione, agli strumenti della Passione, contrassegni di una grammatica del patire, per dirla con Natoli, che diventano testimonianza di un dolore sia personale che cosmico: «il linguaggio religioso avverte: ciò che viene presentato è cosa preziosa, cosa santa», scrive Franca Grisoni nel suo Introibo (p. 7). Utensili e parole. Silenzio e grido. Gli oggetti rievocati da Langella ora hanno voce e il dolore si riattualizza: «la memoria impressa nei luoghi che furono teatro del conflitto mondiale», avverte la poetessa sirmionese in apertura, «ha bisogno di essere continuamente interpretata e trasmessa da artisti mossi dalla passione e dal bisogno di ricordare» (p. 5).

È tutta vita, nonostante il fiato della morte sia sul collo, anche il volume di Mirella Poggialini Il tempo che rimane. Diario di una malattia, curato da Alessandro Zaccuri (2016). È la cronaca della malattia di un’intellettuale, critica d’arte e televisiva di «Avvenire» e nella trincea dei letti d’ospedale fin dalla nascita. Nel 2004, le viene diagnosticato un linfoma che irrompe e rompe la sua quotidianità: «la malattia è un imprevisto che non era stato messo in conto e al quale occorre reagire con soave tenacia» (p. 9), scrive Zaccuri nella Prefazione. La “signora Mirella” (come la chiamava il suo pubblico televisivo) decide così di raccontare la sua esperienza di malata e dal 24 giugno al 2 settembre dello stesso anno, a cadenza bisettimanale, pubblica su «Avvenire», sotto lo pseudonimo di Francesca, il diario della sua malattia: è un «diario per interposta persona che appassiona e commuove» (ivi) e che aiuta a conoscere e a capire qualcosa di più di un male della nostra società. Ancora una volta, il patire personale può fornire la chiave di accesso al patire di tanti altri singoli. Dare voce al dolore significa, in questo emozionante journal intime, cantare la vita: «chi ha un male “irrimediabile” è un lottatore» e il «silenzio non sa di sconfitta» (p. 39).

«Sfoga il dolore tuo con la parola: un dolore che non parla si rivolge contro il cuore troppo oppresso e lo spezza», dice Malcolm al nobile scozzese Ross del Macbeth shakespeariano. Il dolore lo si deve chiamare per nome, guardarlo in faccia, senza filtri o infingimenti. Sfoga il dolore tuo con la parola: un dolore che non parla si rivolge contro il cuore troppo oppresso e lo spezza.E così fa la Poggialini: «Ho saputo. Finalmente, lo stordimento e la sorpresa combattono con un sottile sgomento e una sensazione di sollievo. Il medico me l’ha detto poco fa, mascherando con la parola neoplasia la brutalità del termine “cancro”. Adesso so. E sapere fa male e bene insieme, anzi, a poco a poco, sento che fa più bene che male […] il sapere contro cosa devo lottare mi dà un’energia che non sapevo di avere» (pp. 15-16).

Il dolore, si sa, se raccontato e condiviso, alleggerisce il fardello e il cammino. La scelta, addirittura, di metterlo in vetrina su un quotidiano nazionale, anche se dietro un’identità nascosta, impone ai lettori una riflessione profonda sul senso valoriale della malattia, che se da un lato toglie, dall’altro aggiunge: «Mi fido dei medici che mi parlano di cure positive: non di guarigione, ma di un combattimento ad armi pari che si può protrarre a lungo. A lungo quanto? […] Quanto durerà il tempo misterioso che a ognuno è concesso […] quanto vorrà Dio affidarmi […] non posso spiegare a ognuno il mio stato d’animo, probabilmente soggettivo e influenzato da una speranza che si può ritenere assurda. Ma io spero…» (p. 24). E ancora: «Attesa di un domani insicuro, di un peggioramento annunciato. Che tuttavia non altera la mia capacità di godere […] Ogni ora è dono» (p. 45).

La speranza è l’altra faccia della medaglia della disperazione, sostiene Flannery O’Connor nel suo Diario di preghiera, recentemente tradotto in italiano da Bompiani. La seconda delle tre virtù teologali la si può comprendere, quindi, solo se posta in contrasto alla disperazione: «sperare contro ogni speranza» (Poggialini, p. 28), specchiandosi nello «sforzo inutile dei tralci» della Canestra del Caravaggio, che «vorrebbero alzarsi. Come nella vita, nella malattia» (p. 29), per «resistere», per «vivere giorno per giorno», per «assaporare le piccole soddisfazioni, le minime occasioni di sorriso» (p. 31). La malattia – potrà sembrare un’assurdità ma non lo è affatto se si ha esperienza di certi dolori – può essere un’occasione di rinascita, una sterzata di prospettiva sulla realtà, «una diversa visione e perciò un modo del tutto diverso di considerare il mondo e di comprendere l’accadere» (Salvatore Natoli, L’esperienza del dolore), da parte di chi non riesce «a entrare nella mentalità della condannata» (Poggialini, p. 23): «accettare il male […] significa diventare un di più, in un mutamento che è un allargarsi di orizzonti […] Sembra un paradosso, eppure a volte il malato sente che la malattia gli ha dato qualcosa di buono. La capacità di cogliere il senso della vita in un’armonia nuova, venata di nostalgia sottile, di rivolgersi al mondo con occhi nuovi, di andare oltre, con un coraggio che non sapeva di avere» (p. 56).

E allora dove si colloca il dolore? Forse in un piccolo libro che non fa clamore. E si può vestire la sofferenza con le parole, come suggeriva Shakespeare. Il dolore come dimensione che si attraversa. Il dolore si indossa, si tocca, si tramanda nella quotidianità, sia essa degli oggetti o della routine professionale. È così che si fa autentico e abitato. Si può tornare al saggio di Salvatore Natoli, in conclusione, per comprendere meglio quest’ultima riflessione: «Il dolore, qualunque sia la sua origine ed in qualunque modo sia vissuto, rompe il ritmo abituale dell’esistenza, produce quella discontinuità sufficiente per gettare nuova luce sulle cose ed essere insieme patimento e rivelazione. Il mondo si vede in un modo in cui mai prima s’era visto. Il dolore è veicolo di conoscenza non per astrazione, ma per immedesimazione: oltre certi limiti dell’uomo controllabili esso si fa experimentum crucis, sottopone a prova l’individuo che lo vive e si erge a controprova del senso dell’esistenza».

È il respiro della memoria, il fiato dell’eternità, non quello della morte o del dolore, a soffiare in questi due piccoli quanto necessari “inni di vita”. E le pagine sono preghiere sussurrate che esaltano la sacralità della Natura e della vita di fronte a una «scatoletta arrugginita» (Langella) o a una «vetrina» (Poggialini).

Bibliografia

Giuseppe Langella, Reliquiario della grande tribolazione. Via crucis in tempo di guerra. Con tavole d’artista, Interlinea, Novara 2015, pp. 48.

Mirella Poggialini, Il tempo che rimane. Diario di una malattia, a cura di Alessandro Zaccuri, Interlinea, Novara 2016, pp. 80.

Salvatore Natoli, L’esperienza del dolore. Le forme del patire nella cultura occidentale, Feltrinelli, Milano 2002, pp. 392.

Flannery O’Connor, Diario di preghiera, Bompiani, Milano 2016.