Accanto a iniziative volte a sollecitare in vario modo un’adeguata conoscenza storica (trincee restaurate a vantaggio di turisti e scolaresche, mostre, incontri e pubblicazioni di approfondimento), non pochi sono stati i tentativi di sollevare il problema dalla coscienza storica, e di indagare «memorie rimosse, tensioni culturali, incertezze identitarie ed eredità inconfessate» (rubo le parole a Wu Ming 1, autore del saggio ibrido Cent’anni a Nordest) così da sgomberare il campo da una certa sterile retorica celebrativa e aprire almeno una finestra, se non un portone, sulla complessità del fenomeno.

Fra gli sguardi obliqui, utilissimi per osservare scenari noti sotto un profilo inedito, segnalo un volume mandato in stampa già lo scorso anno, Gli antichisti italiani e la Grande Guerra, a cura di Elvira Migliario e Leandro Polverini, che raccoglie le relazioni presentate a un incontro di studio tenutosi a Trento nel 2015. La passione per la storia antica e l’interesse per l’evoluzione degli studi antichistici hanno fatto sì che io lo abbia intercettato, in verità solo qualche mese fa. L’indagine, condotta in una decina di contributi assai ben documentati, evidenzia l’uso strumentale della storia antica messo in atto, salvo rare eccezioni, dagli intellettuali dediti allo studio del mondo classico allo scopo di legittimare e giustificare la guerra, nonché di fornire alla propaganda interventista strumenti per ottenere consenso. Fortunatamente il peana non fu l’unico canto intonato dai classicisti, e qualche voce solista che non si unì al coro dei più è ben riconoscibile.

Romanità = italianità: un motivo risorgimentale

I rinvii alla classicità per sostenere un’impresa militare di rivendicazione identitaria nazionale, secondo l’equazione “italianità uguale romanità”, non sono certo una prerogativa novecentesca: anche senza risalire a tempi più lontani, per richiamare alla mente una circostanza molto presente nell’immaginario comune basti pensare a quell’espressione celeberrima – “elmo di Scipio” – attorno a cui è costruita l’idea di riscatto nel Canto degli Italiani (1847) di Goffredo Mameli, testo risorgimentale, ma scelto come inno nazionale solo dopo la Seconda guerra mondiale. La lirica di Mameli nacque in quel clima di fervore patriottico che già preludeva alla guerra contro l’Austria, proprio lo stesso nemico contro cui, dal 1915, il Regio Esercito d’Italia combatté la Grande Guerra (che non pochi consideravano come la Quarta guerra d’indipendenza).

Anche in considerazione del ricorrente tema propagandistico della continuità con i conflitti risorgimentali, non sorprende che il lascito degli antichi sia stata una delle armi che i fautori del conflitto contro l’Impero austroungarico d’inizio Novecento non esitarono a utilizzare, non solo a sostegno di tesi interventiste, ma anche in seguito, a conflitto ormai in atto, per esaltare l’eroismo dei quotidiani scontri all’arma bianca che caratterizzarono la vita di trincea. Come ben si sa, però, le armi retoriche non furono sufficienti né a decidere l’esito degli scontri sul campo, né ad arginare la disillusione. La guerra si trascinò, e con essa gli ammutinamenti, le diserzioni, l’indisciplina, l’autolesionismo, le decimazioni, fatti sui quali la storiografia ufficiale ha mantenuto a lungo un silenzio assordante, in contrasto con la letteratura occasionale e non ufficiale: lettere, diari, giornali di trincea ecc. che gli storici contemporanei hanno ampiamente utilizzato per la ricostruzione di un quadro storico non puramente evenemenziale.

Il retaggio antico nel contesto delle guerre del primo Novecento

Nel 1914, quando ormai in Europa le ostilità erano cominciate e l’Italia si interrogava sull’opportunità di prendervi parte, nel dibattito politico l’uso di certi riferimenti ispirati ai fasti dell’antica Roma non sorprese l’opinione pubblica, ma dovette anzi suonare familiare, quasi scontato: se la memoria risorgimentale cominciava a essere sbiadita – del resto “l’elmo di Scipio” non era ancora inno nazionale… –, in occasione della Guerra di Libia (la prima importante guerra dell’Italia unita intrapresa proprio nel cinquantenario dell’Unità) la propaganda e gli intellettuali avevano abituato gli italiani a un continuo rinvio alla grandezza del passato imperiale di Roma, di cui, per costruire un nuovo impero, doveva esser rivendicata l’eredità.

La cultura della guerra coloniale venne promossa anche con argomenti antichi, semplificando talvolta brutalmente un quadro politico, sociale ed economico davvero molto complesso e inedito: sono fin troppo note, nelle pagine dei grandi poeti del tempo, le vibranti parole dedicate alle gesta d’oltremare della “grande proletaria” Italia, ma è anche significativa quella propaganda della guerra italo-turca che si avvalse di foto delle rovine di epoca romana, per indicare che le pretese di una quarta sponda erano legittimate da una precisa continuità storica.

Non affronterò in questa sede la questione della persistenza del mito di Roma a scopi propagandistici anche oltre il primo conflitto mondiale, da parte del Fascismo e in ambito certo non solo coloniale e militare: il tema della romanità fascista non è inerente questa analisi ed è stato studiato autorevolmente; mi preme qui osservare come la consuetudine inveterata dell’analogia fra italianità e romanità sia stata presupposto fondamentale e terreno fertile per sviluppi ulteriori.

Antichisti e Grande Guerra

Tornando alla Grande Guerra, come reagirono dunque gli studiosi del mondo antico di fronte al precipitare degli eventi, e quale contributo diedero al dibattito fra neutralisti ed interventisti? Quale ruolo giocò il loro sapere antico non solo nella scelta di schierarsi a favore o contro l’entrata in guerra dell’Italia, ma soprattutto nella discussione pubblica? Gli studiosi dell’antichità, i filologi, gli storici e gli archeologi avrebbero dovuto essere avvertiti e cauti di fronte a certi spericolati parallelismi, e poco inclini ad alimentare le facili convergenze storiche; avrebbero dovuto essere immuni dall’opportunismo politico che strumentalizzava il passato facendo leva sull’ignoranza dei molti. Molti di loro erano allievi diretti o indiretti dei grandi maestri tedeschi, sulle cui orme avevano rinnovato in senso scientifico studi che in Italia precedentemente erano relegati alla dimensione erudita e antiquaria. Per molti di loro assumere una posizione interventista significava consumare una frattura traumatica con la scuola che li aveva formati. Eppure, nonostante questo, la maggior parte degli antichisti italiani si dichiarò a favore dell’entrata in guerra e non esitò a usare gli strumenti del proprio mestiere, cioè la conoscenza del mondo antico, per giustificare la propria scelta e per rivendicarne la legittimità storica.

Ad esempio, Leandro Polverini scrive nel volume che ho tra le mani che Ettore Pais, già collaboratore di Theodor Mommsen per la realizzazione del Corpus inscriptionum latinarum, fu acceso interventista: convinto assertore della romanità della Dalmazia, dopo Caporetto invitò gli Italiani a emulare le gesta dei Romani a Casteggio nel 222 a.C. in un articolo apparso sulla «Nuova Antologia» del 1 febbraio 1918 dall’eloquente titolo Il più antico trionfo romano sui Germani.

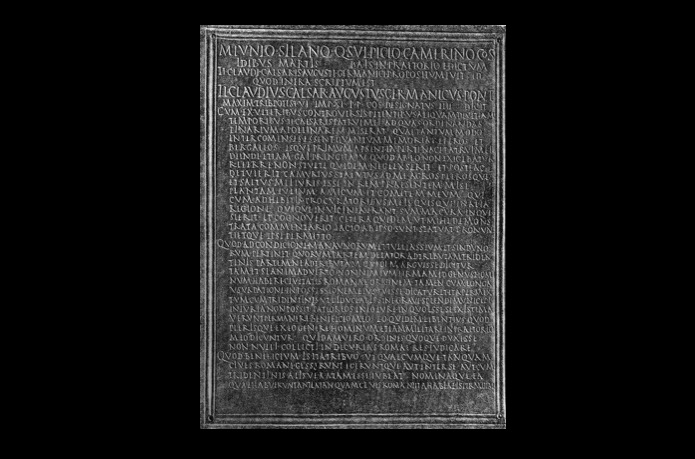

Leggo nell’articolo di Maurizio Harari che gli archeologi d’area tridentina mostrarono una vena di nazionalismo particolarmente accentuata: il ritrovamento già nel 1869 della Tabula clesiana, che attestava la concessione da parte dell’imperatore Claudio della cittadinanza romana agli abitanti della regione, provava l’origine italica delle popolazioni del Trentino e divenne motivo sia per la causa dell’irredentismo, sia, a tempo debito, per quella dell’interventismo.

Fra i nomi più illustri figurano Federico Halbeherr e Paolo Orsi, che chiesero la cittadinanza italiana, ma molti altri antichisti trentini, come lo storico Giovanni Oberziner, sostennero con la penna la loro identità italiana con atteggiamento apertamente antigermanico e ostile verso l’Austria. Alcuni casi analoghi si registrarono in Istria e Venezia Giulia: come riferito da Cristina Bassi, archeologi ed epigrafisti militanti si impegnarono a dimostrare attraverso fonti primarie e dirette l’italianità di quelle aree contese, e a confutare la loro appartenenza alle province limitrofe.

Un caso degno di nota è quello di Ettore Ciccotti, illustrato da Federico Santangelo: giurista passato poi allo studio del mondo antico, e per questo tenuto al margine dall’Accademia, Ciccotti fu deputato socialista e marxista eterodosso; già contrario alla guerra d’Africa, combattuta in nome di una superficiale analogia con il passato di conquista romano, espresse una sofferta posizione interventista nel 1915, senza però invocare riferimenti improbabili alla grandezza di Roma, bensì convinto che la Grande Guerra fosse inevitabile, stante il declino degli Imperi, e potesse essere anzi una soluzione di controversie alla quale era necessario che l’Italia partecipasse, perché poteva portare alla nascita di una nuova realtà politica: gli Stati Uniti d’Europa.

I neutralisti irriducibili: Pasquali e De Sanctis

Due figure di prima grandezza del panorama degli studi classici, il filologo Giorgio Pasquali e lo storico Gaetano De Sanctis, si distinsero per il loro atteggiamento neutrale. Il primo, scrive Augusto Guida, si era formato a Roma, ma aveva assunto la libera docenza a Gӧttingen e poi a Berlino, forte anche della stima e dell’appoggio di Ulrich von Wilamowitz e Eduard Norden. Al momento dello scoppio del conflitto, nel 1914, si adoperò per contenere il disprezzo e l’ostilità montanti per la nazione tedesca e cercò di scongiurare il conflitto dell’Italia contro l’Austria. Costretto a rientrare in Italia nel 1915, mantenne sempre posizioni neutraliste in base a ragioni di opportunità economica e politica: essendo gli interessi italiani sul mar Mediterraneo, la distruzione dell’Austria non avrebbe portato alcun vantaggio all’Italia, che anzi avrebbe in seguito dovuto temere popoli concorrenti probabili vincitori della guerra.

Allievo del prussiano Karl Julius Beloch, Gaetano De Sanctis avversò sempre «le improntitudini del nazionalismo e del militarismo», sia per ragioni culturali (fra cui la fedeltà al suo Maestro e il debito spirituale con il mondo germanico), sia per le sue idee religiose e politiche. Di lui ci rimane, all’inizio del terzo tomo della sua Storia dei Romani (1916), una dichiarazione che illumina il suo modo di concepire la relazione tra antichità e contemporaneità:

Il lettore troverà qui […] pagine che, mutando i nomi e le date, paiono rispecchiare […] condizioni e vicende presenti. Non vorrei esser accusato d’aver travestito alla moda d’oggi la storia dell’antichità o, peggio, d’averla voluta adattare a tesi d’interesse pratico odierno. […] Maestra della vita può dirsi certo la storia; ma non nel senso grettamente utilitario. […] È vero d’altra parte […] che la vita è maestra della storia.

Passato e presente

Il volume Gli antichisti italiani e la Grande Guerra si fa apprezzare al di là dell’interesse specialistico di chi per mestiere o per passione ha confidenza con gli studi classici e la loro evoluzione. Ci dimostra quanto essere immersi nella nostra contingenza, in assoluta buonafede e pur in presenza di strumenti intellettuali raffinati, possa annebbiare lo sguardo fino a far sovrapporre passato e presente in modo acritico, senza la necessaria presa di distanza, con una disinvoltura che nel migliore dei casi è figlia di ingenuità, nel peggiore di strumentalizzazioni e mistificazioni pericolose. Ci dimostra quanta verità si possa celare dietro lo slogan del partito del Grande Fratello, che recita: «Chi controlla il passato controlla il futuro: chi controlla il presente controlla il passato». Vedo con qualche preoccupazione che anche oggi sono in atto processi di filiazione inversa in cui non sono i padri a generare i figli, ma viceversa: il presente modella il passato con utopie regressive e mitologizzazioni volte a manipolare il passato in funzione del presente. Secondo alcuni (ad esempio Bauman, nel saggio Retrotopia) sarebbe in atto un’epidemia globale di nostalgia, frutto di un desiderio struggente di continuità con il passato in un mondo frammentato e privo di ancoraggi certi.

Ma la nostalgia viene prodotta dall’emotività e non dal pensiero critico. I risvegli nazionali e nazionalistici in tutto il mondo sono oggi generati anche da una diffusa ignoranza storica: essendo incerto il futuro, le speranze di miglioramento vengono riposte in un passato lontano, del quale si vagheggia stabilità e grandezza, e verso il quale si tende in una sorta di cammino a ritroso. Ciò suggerisce la necessità di un uso prudente del passato, troppo spesso “dato in pasto” a chi lo conosce poco, e al contempo invita a coltivare lo studio della storia. Non per un generico culto delle ceneri e della memoria, non per emulare alcunché o per ossequio a tradizioni anacronistiche, ma perché è materia incandescente, che illumina il presente e che può diventare, come scriveva in un carcere tedesco Fernand Braudel, “misura del mondo”.