È il duolo, la sofferenza d’amore, quello di cui parla Francesco Petrarca nel verso che ho scelto come titolo di questo intervento: dichiarazione volta a giustificare il costante ritornare a certi temi, a certi motivi ricorrenti nella sua poesia. Nella fattispecie, per spiegare come mai dagli occhi della sua donna tragga argomento per ben tre canzoni, le canzoni degli occhi, appunto, rinnovandone ogni volta le lodi, le descrizioni e le sofferenze che gli suscitano col permanere sempre a lui così lontani. Ma narrando, parlandone, dunque, raccontandoli, gli occhi e i dolori, il duolo si fa meno acerbo, meno crudo, meno duro da sopportare. Questa l’accezione corretta di quel verso nel contesto da cui lo estrapolo: per fargli dire però, qui, una cosa diversa, non a parte subiecti, con significato attivo (‘col raccontare il mio dolore, cioè facendolo fuoriuscire da me, verbalizzandolo e condividendolo, la mia pena si allevia’), ma dalla parte di chi fruisca delle narrazioni, dalla parte del ricevente. Perché è anche così, in senso inverso, non solo per l’emittente, che vale tale assioma in letteratura: ‘narrando, raccontando storie a qualcuno, gli si rende meno aspro il dolore’.

Il mal d’amore

Nello specifico, è del mal d’amore, di cui la letteratura di tutti i tempi si occupa in modo costante e determinato, che in letteratura, o con la letteratura, si può trovar rimedio; ma in quella dei primi secoli l’attenzione è estremamente concreta e focalizzata anche sui rimedi, perché il mal d’amore di cui racconta era, ed è stato per molti secoli, una vera e propria malattia scientificamente descritta e analizzata in decine e decine di trattati scientifici, manuali medici e universitari, enciclopedie di studio e baedeker di viaggio… Non dunque una metafora, non un’esagerazione poetica relativa a un medioevo romantico e romanzato, bensì un problema reale, attuale e cogente per i poeti e gli scrittori che ne trattano, i quali anzi si trovano spesso all’avanguardia scientifica frequentando corsi universitari di magistri medici e filosofi che ne spiegano cause, sintomi e possibili cure, e dunque assumendo un ruolo militante nello sposare posizioni filosofiche più o meno ortodosse, anche in merito alla malattia d’amore: “Alcuni medici dicono che la malinconia [forma già degenerata dell’amore eccessivo e insano] pertenga al demonio: ma noi insegniamo la scienza, e non ce ne curiamo, pertenga essa o non pertenga al demonio”. Così Avicenna, nel suo Canone, libro di testo fondamentale per i primi anni universitari di filosofia e medicina in tutta Europa: letto, cioè esposto e commentato, sia oralmente che per iscritto, dai professori di tutta Europa agli studenti di tutta Europa per alcuni secoli… E in quel libro, oltre a reperire la citata rivendicazione di uno spazio della scienza che non vuole e non deve essere limitato da ragioni d’altra natura, superstiziose o religiose, troviamo un fondamentale capitolo dedicato a una speciale tipologia d’amore, eccessivo e “oltre misura di natura”, per dirlo con Cavalcanti, rubricato sotto la denominazione di amore hereos (o ereos). Questa forma degenerata della passione, e che tale diviene quando la passione non sia ricambiata, colpisce l’anima e il corpo secondo processi fisiologici minuziosamente descritti da Avicenna e poi dai tanti medici e scienziati che se ne sono occupati, ed è indagata e affrontata con estrema e puntigliosa attenzione, giacché dalla abilità del medico e dalla tempestività e conformità delle cure dipende non solo la salute psicofisica, ma spesso anche la vita stessa del paziente.

La patologia, come ben si può immaginare, non era affatto peregrina, ancorché privilegiasse, anzi, per molto tempo fosse proprio esclusiva di un certo tipo di persone appartenenti al solo genere maschile: “gente di valor” (ancora con Cavalcanti), che vorrà dire anche “delitiose viventes” (così uno dei medici del Duecento, Guglielmo Corvi da Brescia), e cioè uomini particolarmente agiati, nobili, ovvero religiosi e studiosi. Insomma i “signori”, grazie al tempo a disposizione e alla loro peculiare complessione meditativa e malinconica, ne erano particolarmente soggetti. Ma la sua notevole diffusione, e la percezione diffusa della sua pericolosità, sono ben dimostrate in una piccola enciclopedia medica da viaggio, il cui destinatario è in primo luogo il pellegrino, cioè il viaggiatore medievale per eccellenza che si muove per motivi religiosi, intitolata appunto Viaticum peregrinantis. Questo libretto da bisaccia, il cui successo e la cui capillare diffusione sono testimoniati dall’altissimo numero di manoscritti che lo tramandano, assai antichi e di piccolo formato (tascabile, adatto quindi ad essere più comodamente contenuto e trasportato nel bagaglio da viaggio), era destinato ad essere un prezioso strumento cui ricorrere per un’autodiagnosi e per la conseguente terapia d’emergenza. Il Viaticum dedica dunque ciascun capitolo ad altrettanti malanni, i più frequenti nei quali il viaggiatore possa imbattersi nel corso dei suoi inevitabilmente lunghi, accidentati e pericolosi percorsi lungo l’Europa dopo l’anno mille (ma il testo ha provenienza lontana, storicamente e geograficamente, e prima del 1087 viene importato in Italia e tradotto dall’arabo da un monaco approdato da qualche zona costiera dell’Africa al monastero di Monte Cassino, Costantino Africano). Avviene così che fra il capitolo dedicato all’ubriachezza (De ebrietate) e quello dedicato al raffreddore (De sternutatione), due accidenti tutt’oggi in effetti ancora piuttosto ricorrenti, trovi posto l’allora non meno conosciuta e ben più temuta malattia d’amore (De amore qui et ereos dicitur).

È un affascinante capitolo di storia culturale, che affonda le sue radici nei Problemi pseudoaristotelici e che poi conosce tappe filosofiche e mediche arabe e in seguito latine – tappe scientifiche, letterarie e artistiche di grandissimo valore, evolvendosi in ambito umanistico e rinascimentale, e presentandosi, come già era stato alle sue origini, strettamente connesso al dibattito intorno alla malinconia quale temperamento peculiare dell’uomo di genio (basti ricordare le misteriose incisioni di Dürer), e modificando poi, per quanto riguarda lo specifico aspetto della malattia d’amore, in modo piuttosto imprevedibile, il suo ‘bacino di degenza’: è il genere dei malati che vira radicalmente, dai giovin signori tendenzialmente oziosi alle giovani donne potenzialmente isteriche…

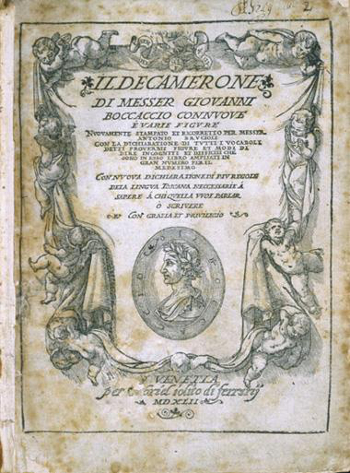

Il paragrafo minimo di questa storia sotto il quale si iscrivono le pagine che seguono, dedicate in particolare al Decameron, riguarda però un momento che mi sembra fondamentale, perché testimonia a mio parere proprio la svolta di cui s’è detto, svolta per la quale le attenzioni dei trattati e dei medici si rivolgeranno progressivamente sempre più e poi soltanto a pazienti donne: ma quel che interessa particolarmente è che tutto ciò si verifica attraverso la letteratura. Letteratura che ci racconta e che garantisce del cambiamento, che lo provoca, in qualche modo, oltre che prenderne atto, e che si fa essa stessa strumento terapeutico privilegiato per le nuove ammalate di quel morbo dal nome tanto esotico e dalla pertinacia virulenta.

Le terapie

A quel che ci raccontano dunque Galeno, Avicenna, Costantino Africano, Arnaldo da Villanova e poi molti altri insigni scienziati, i sintomi, ancorché rigorosamente descritti e suddivisi fra ex parte corporis e ex parte anime, non sempre sono facilmente riconducibili alla patologia specifica, visto che il paziente tendenzialmente non collabora col medico, anzi – e proprio in questo consiste l’aspetto più pernicioso della malattia – tace rigorosamente causa e motivi della sua sofferenza, che, anche quando venga riconosciuta, si rifiuta di combattere. La malattia nel frattempo lo rende sempre più debole, emaciato, con tratti somatici caratteristici, solitario, astenico e insonne da un lato; psicolabile, incapace di giudicare razionalmente, confuso, assente dall’altro, portandolo ad una deriva malinconica (diremmo oggi una forma neurodepressiva grave) e quindi quasi inevitabilmente a morte.

Un elemento certo che la causa di questi signa sia riconducibile all’amore è costituito dalla frequenza del battito cardiaco, alta e disordinata, affatto precipitosa allorché la donna che ha scatenato la passione sia nelle vicinanze. È grazie all’auscultazione del polso che Galeno infatti riuscì a salvare un giovane uomo: tutta la tradizione medica, di trattato in trattato, tramanda l’episodio di come Galeno, trovandosi al capezzale di colui che già era ritenuto essere prossimo a morte, e tenendogli il polso fra le mani, si accorse che al passare di una certa giovane nella stanza il battito del paziente si alterava, per tornare a normalità quando questa fosse poi assente. Galeno ebbe a quel punto buon gioco nel far confessare al giovane di spasimare d’amore… Dalla scienza alla letteratura (ma a volte non è del tutto perspicua la direzione dell’influsso), l’episodio è più e più volte rimodulato, fino ad approdare alla versione che ne dà Boccaccio nel Decameron – momento saliente di una sua complessa e assai articolata e lunga novella, l’ottava della seconda giornata, che racconta le peripezie del Conte di Anguersa e della sua famiglia, nella fattispecie di come venne salvato l’ormai languente figlio della “gentil donna in Londra” che aveva ospitato la figlioletta del Conte, Violante, nascosta sotto lo pseudonimo di Giannetta:

Laonde avvenne che per soverchio di noia egli infermò, e gravemente; alla cura del quale essendo più medici richiesti e avendo un segno e altro guardato di lui e non potendo la sua infermità tanto conoscere, tutti comunemente si disperavano della sua salute. Di che il padre e la madre del giovane portavano sì gran dolore e malinconia, che maggiore non si saria potuta portare: e più volte con pietosi prieghi il domandavano della cagione del suo male, a’ quali o sospiri per risposta dava o che tutto si sentia consumare.

Avvenne un giorno che, sedendosi appresso di lui un medico assai giovane ma in iscienza profondo molto e lui per lo braccio tenendo in quella parte dove essi cercano il polso, la Giannetta, la quale, per rispetto della madre di lui, lui sollecitamente serviva, per alcuna cagione entrò nella camera nella quale il giovane giacea. La quale come il giovane vide, senza alcuna parola o atto fare, sentì con più forza nel cuore l’amoroso ardore, per che il polso più forte cominciò a battergli che l’usato: il che il medico sentì incontanente e maravigliossi, e stette cheto per vedere quanto questo battimento dovesse durare. Come la Giannetta uscì della camera, e il battimento ristette: perché parte parve al medico avere della cagione della infermità del giovane; e stato alquanto, quasi d’alcuna cosa volesse la Giannetta adomandare, sempre tenendo per lo braccio lo ‘nfermo, la si fé chiamare, al quale ella venne incontanente: né prima nella camera entrò che ‘l battimento del polso ritornò al giovane e, lei partita, cessò.

Laonde, parendo al medico avere assai piena certezza…

Ma una volta riconosciuta la malattia, e poi individuata l’origine di questa, quali le cure più efficaci? Dall’Islam alla cristianità, da Galeno ad Arnaldo da Villanova ai maestri bolognesi, dai medici reali a quelli letterari, esiste una ‘cura regina’: la congiunzione fisica con donna. Se possibile con la donna oggetto dell’insana passione; nel caso questo non sia possibile, con molte e varie giovani donne, usate (è proprio il caso di dirlo) a sollievo del giovin signore grazie e in virtù del dogma della scienza. Per la verità, questa seconda versione della cura tende ad essere meno crudamente presa in considerazione in ambito occidentale e cristiano: non per questo i contenuti dei trattati si fanno meno misogini. Si prenda il caso del medico Bernardo di Gordon, il cui Opus Lilium Medicine conobbe uno straordinario successo nei primi decenni del Trecento. Visto che nel malato di amor ereos conseguentemente a precise ragioni fisiologiche il “giudizio è corrotto” (travede, insomma, prende lucciole per lanterne, non discerne più…), è bene riportarlo a ragione usando tutti gli argomenti possibili; e quando i medici abbiano esaurito i loro, e di ‘razionali’ più non ne abbiano, devono ricorrere all’aiuto deplorato delle vetule per una raccapricciante messa in scena (un sordido spogliarello che prevede l’ostentazione di panni menstruali, alla fine del quale la vecchia strega gridi “talis est amica tua, talis”), nella quale già il solo aspetto dell’interprete contribuisca alla massima riuscita della cura:

Finaliter autem cum aliud consilium non habemus, imploremus auxilium et consilium vetularum… Quaeratur igitur vetula turpissima in aspectu cum magnis dentibus, et barba, et cum turpi et vili habitu…

Non resta insensibile a tali sollecitazioni comiche e grottesche la letteratura. Guido Cavalcanti, cui si deve la massima e più alta e virtuosistica espressione poetica degli aspetti filosofici e medici della malattia dell’amore con la Canzone per antonomasia detta ‘d’Amore’, Donna me prega perch’io voglio dire, scientificamente fondata sulle ricerche esposte nel De amore hereos da Arnaldo da Villanova (il più gran luminare d’Europa al suo tempo, archiatra di Bonifacio VIII), recepisce in un sonetto giocoso anche quest’aspetto della cura; e la poesia si fa essa stessa cura al mal d’amore:

Guata Manetto, quella scrignutuzza,

e pon’ ben mente com’è divisata

e com’è drittamente sfigurata

e quel che pare quand’ella s’agruzza!

Or, s’ella fosse vestita d’un’uzza

Con cappellin’ e di vel soggolata

Ed apparisse di dìe accompagnata

D’alcuna bella donna gentiluzza,

tu non avresti niquità sì forte

né saresti angoscioso sì d’amore

né sì involto di malinconia,

che tu non fossi a rischio de la morte

di tanto rider che farebbe ’l core:

o tu morresti, o fuggiresti via.

L’amico Manetto si libererebbe dal dolore, dall’angoscia d’amore e dalla conseguente malinconia (è delineato senza possibili dubbi il quadro clinico descritto dai medici) al solo considerare quanto possa risultare disgustosa e ridicola l’immagine della bella donna ‘gentiluzza’ allo specchio della sua proiezione nella gobbetta raggrinzita: anzi, la risata liberatoria che Manetto presumibilmente si farà ricevendo la poesia dell’amico potrà farlo tornare in senno o perlomeno alleggerirgli la pena. L’invenzione linguistica, che innerva la scenetta immaginata per cura di Manetto, contribuisce in modo determinante a rendere efficace la terapia della parola poetica: l’effetto comico che travolge con tutte le donne anche la donna amata da Manetto è ottenuto soprattutto dall’espressionismo della lingua messa qui in gioco. Poesia che dunque diventa ipso facto terapia. E in Cavalcanti non è isolato a questo testo l’investire di virtù taumaturgica la poesia: un sonetto inviato ad un destinatario d’eccezione, a un Dante per l’occasione ‘invilito’ e frequentante ‘gente noiosa’, diviene, se letto e riletto, una sorta di formula di scongiuro contro gli spiriti negativi nei quali l’animo dell’amico è attualmente involto:

Se ’l presente sonetto spesso leggi,

lo spirito noioso che ti caccia

si partirà dall’anima invilita.

Ma prima di giungere a questi così rudi ed estremi, i trattati medici contemplano un’ampia gamma di provvedimenti che si possano mettere in atto per – se non guarire – perlomeno allontanare i rischi di una progressione del male che presto diverrebbe incontrovertibile. Fra gli altri, l’elongatio a patria: l’allontanamento dunque dalla fonte della sofferenza, e la distrazione che luoghi e compagnie lontani e diverse dovrebbero garantire. Non sempre tali rimedi sono tuttavia efficaci: documenta tragicamente il fallimento di quest’ultimo ancora Boccaccio, che nella novella di Girolamo e della Salvestra (IV 8) fa concludere con una doppia morte il vano tentativo della madre di lui di fargli dimenticare la grande passione inviandolo per lungo tempo all’estero (“Andato adunque Girolamo a Parigi fieramente innamorato, d’oggi in doman ne verrai, vi fu due anni tenuto; donde più innamorato che mai tornatosene…”). Infatti, tornato che fu in patria, Girolamo trovò maritata la Salvestra, e nulla gli valse ricordarle “’l suo amore mai per distanzia non menomato”, tanto che, rimanendo lei insensibile,

raccolti in un pensiero il lungo amor portatole e la presente durezza di lei e la perduta speranza, diliberò di più non vivere; e ristretti in sé gli spiriti, senza alcun motto fare, chiuse le pugna allato a lei si morì.

La tragedia si compie allorché nella donna improvvisamente si risveglia la passione che per Girolamo aveva a suo tempo nutrito, e, vedendolo morto, senza altra causa ‘fisica’ se non l’amore, sopra di lui si accascia e a sua volta muore. Nessuno, né parenti né amici né concittadini, si stupisce dell’accaduto: l’amore, l’amore eccessivo (Girolamo era “fieramente innamorato”) non ricambiato, o che non si può realizzare, è naturale, scontato per la coscienza comune nel Medioevo, perché scientificamente dimostrato e empiricamente verificato da tutti, che possa indurre la morte. La comunità che circonda i due giovani spontaneamente riconosce la naturalità (quasi l’ovvietà) di tale doppia morte, la cui causa è a tutti evidente e senza bisogno alcuno di spiegazione: “manifestamente per tutti si seppe la cagione della morte di ciascuno”.