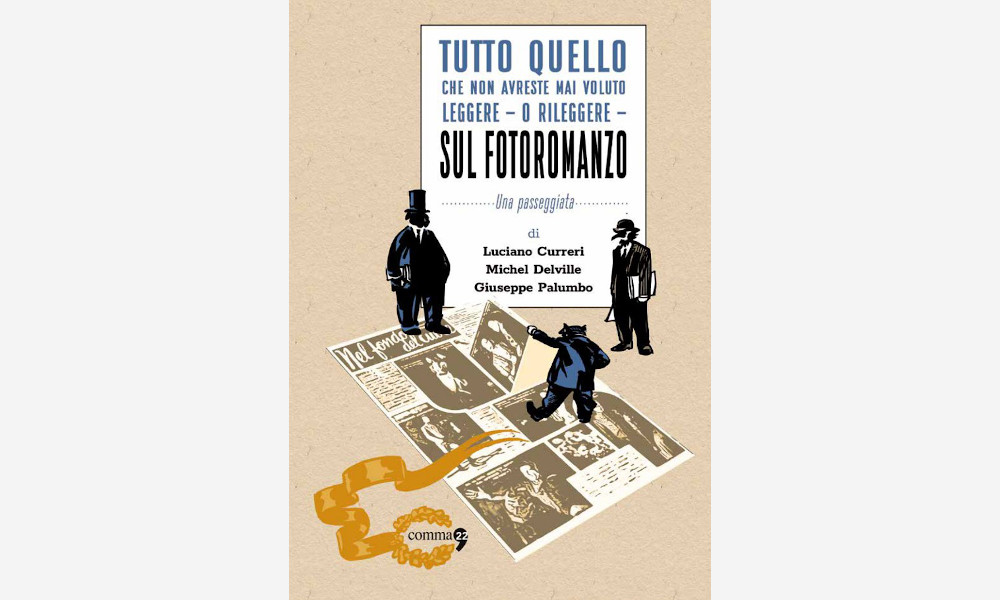

Tutto quello che non avreste mai voluto leggere – o rileggere – sul fotoromanzo (Comma22, Bologna 2021) è un volume firmato da Luciano Curreri e Michel Delville con la complicità artistica di Giuseppe Palumbo, uno dei più eclettici, e talentuosi, fumettisti italiani. Sul fotoromanzo ripropone, raffinandola, quella formula del saggio grafico che gli stessi Curreri e Palumbo già avevano felicemente avviato una decina di anni fa ne L’elmo e la rivolta (2011, stessa collana), esperimento intermediale dedicato alla fortuna del mito di Spartaco nel secolo scorso. Anche in questo caso la pagina scritta dialoga con i contributi figurativi di Palumbo quali tavole, materiali iconografici “seriali” rielaborati, disegni e schizzi vari.

Tutto quello che non avreste mai voluto leggere – o rileggere – sul fotoromanzo (Comma22, Bologna 2021) è un volume firmato da Luciano Curreri e Michel Delville con la complicità artistica di Giuseppe Palumbo, uno dei più eclettici, e talentuosi, fumettisti italiani. Sul fotoromanzo ripropone, raffinandola, quella formula del saggio grafico che gli stessi Curreri e Palumbo già avevano felicemente avviato una decina di anni fa ne L’elmo e la rivolta (2011, stessa collana), esperimento intermediale dedicato alla fortuna del mito di Spartaco nel secolo scorso. Anche in questo caso la pagina scritta dialoga con i contributi figurativi di Palumbo quali tavole, materiali iconografici “seriali” rielaborati, disegni e schizzi vari.

La natura non seriosa, per niente cattedratica dell’operazione è evidente sin dal titolo, ma l’apparenza non inganni: il divertimento è qui modus operandi, opzione di metodo e scelta di campo, dal momento che il progetto è concepito e strutturato appunto come una diversione, per linee svagate ed erranti, sul tema in oggetto. Basti, a certificarlo, l’aspetto di animali antropomorfi – volto bestiale e paludati abiti ottocenteschi, alla Grandville – che Palumbo conferisce a sé stesso e a i suoi sodali.

D’accordo con quanto sosteneva, sessant’anni or sono, Edgar Morin in uno dei suoi libri più memorabili, Lo spirito del tempo – «bisogna provare piacere a vagabondare sui grandi boulevard della cultura di massa» – i tre autori si concedono una gradevole promenade nella storia della stampa popolare (roman photo e dintorni: romanzo rosa, cineromanzo ecc.) avvertita come patrimonio condiviso e di fatto inseparabile da certi esiti della cultura “alta”. La presenza, come numi tutelari, delle figure di Benjamin, Eco, Barthes, basta a certificarlo. Non a caso i tre amici-flâneur prendono le mosse da uno dei testi più giocosi e arguti della modernità letteraria (La passeggiata di Aldo Palazzeschi, 1913), per poi inoltrarsi in quelle colorite contrade dell’immaginario popolare tanto care al creatore di Perelà, volentieri saltando da un marciapiede disciplinare all’altro, tra cinema, letteratura, fumetto, fotografia. L’identità linguistica dell’onesta brigata è peraltro composita (franco-italica) e ancor più lo è il loro profilo culturale (tra Italia, area francofona e mondo anglosassone; tra pratiche visuali e sfera tipografica): condizioni ottimali se non indispensabili per chi voglia indagare un medium complesso e articolato quale il romanzo a foto, frutto di un meticciato di codici, esperienze, tradizioni letterarie ed iconografiche disparate.

Come si conviene a un “saggio passeggiato” – stando alla definizione che ne dà Jacques Dubois – il tono è conversevole e lo stile grafico di Palumbo, fattosi negli ultimi anni sempre più icastico e raffinato, contribuisce a smussare le punte più dotte e teoricamente impegnative dello scambio tra i due professori, con opportune deviazioni/divagazioni dalla strada maestra, spesso nei paraggi di una sorridente ironia. Scelta che non impedisce al libro di formulare affondi assai penetranti sul tema della cultura di massa e delle sue declinazioni.

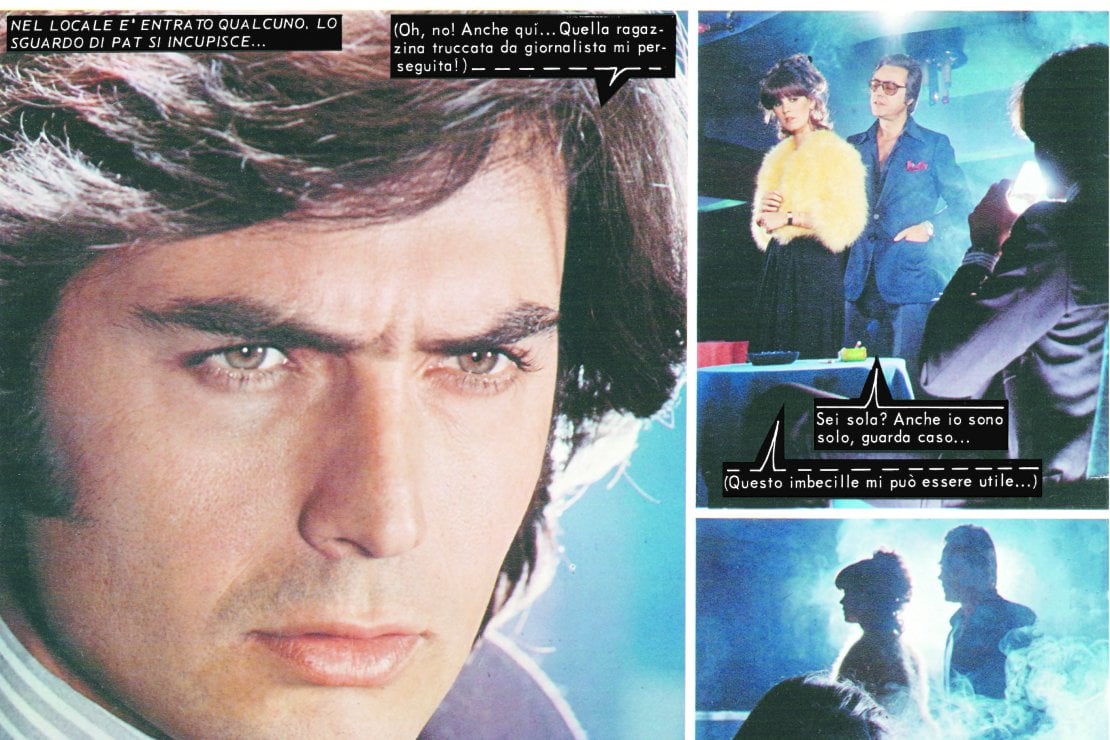

Curreri/Delville/Palumbo non nascondono come il fotoromanzo sia stato – e sia, se qualcuno recentemente ha provato a riproporlo, per quanto in salsa vintage: vedi il ritorno di “Sogno” nelle edicole – un sistema rappresentativo tutto orientato a soddisfare le aspettative del pubblico, e dunque mirato a stimolare rapporti compensatori e favorire un’adesione proiettiva con i portati dell’immaginario. In questo senso la stampa popolare ha certo contribuito ad alimentare quel rapporto bovaristico, di scambio e sovrapposizione, tra polo romanzesco e polo reale, finzione ed esperienza quotidiana, che segna una parte significativa della cultura di massa tra Otto e Novecento. Notevole è il modo in cui queste produzioni intrecciano spago squisitamente moderno (post-romantico nell’afflato, prettamente industriale nei mezzi) con materiali della tradizionale. Lo spettro delle figure, dei sentimenti, delle situazioni narrative abbracciati, del resto, affonda visibilmente le proprie radici nel teatro di boulevard, nel melodramma, nel romanzo popolare ottocentesco.

Curreri/Delville/Palumbo non nascondono come il fotoromanzo sia stato – e sia, se qualcuno recentemente ha provato a riproporlo, per quanto in salsa vintage: vedi il ritorno di “Sogno” nelle edicole – un sistema rappresentativo tutto orientato a soddisfare le aspettative del pubblico, e dunque mirato a stimolare rapporti compensatori e favorire un’adesione proiettiva con i portati dell’immaginario. In questo senso la stampa popolare ha certo contribuito ad alimentare quel rapporto bovaristico, di scambio e sovrapposizione, tra polo romanzesco e polo reale, finzione ed esperienza quotidiana, che segna una parte significativa della cultura di massa tra Otto e Novecento. Notevole è il modo in cui queste produzioni intrecciano spago squisitamente moderno (post-romantico nell’afflato, prettamente industriale nei mezzi) con materiali della tradizionale. Lo spettro delle figure, dei sentimenti, delle situazioni narrative abbracciati, del resto, affonda visibilmente le proprie radici nel teatro di boulevard, nel melodramma, nel romanzo popolare ottocentesco.

Ma sarebbe facile saltare ancor più indietro, arrivando fino al mondo antico. Non capitiamo forse dalle parti del romanzo alessandrino ogni volta che ci imbattiamo in stratagemmi quali il mistero della nascita, la sostituzione di neonati, le false identità, i travestimenti, i tradimenti, i malintesi, il proliferare di sosia, gemelli, matrigne e figliastri, rovesciamenti di fortuna, false morti, persecuzione dell’innocenza? Tutto un vasto campionario di espedienti, avventurosi o lacrimevoli, acclimatatosi senza sforzo nel contesto socio-culturale della realtà urbana del secondo Novecento.

Niente di nuovo sotto il sole, si potrebbe concludere: sempre una, sempre quella è, del resto, la fame di evasione del desocupado lector che, da Cervantes a oggi, non vive se non per procura immaginaria, fruitore estensivo, emotivo ed empatico, di storie altrui – è quanto insegna Gabriele Frasca in un libro fondamentale e non abbastanza studiato, La lettera che muore. La letteratura nel reticolo mediale (Sossella, Roma 2015).

E tuttavia, allo stesso tempo, in virtù della vocazione interartistica che la caratterizza, questa peculiare arte sequenziale gode di una «libertà inventiva» unica e a suo modo straordinaria, che ne fa «un luogo di tensione creativa in cui il popolo […] passa, passeggia, sfoglia e via via legge» (p. 28). Al di là dell’uso e dell’abuso di tipizzazione, luoghi comuni, meccanismi risaputi che spesso li contraddistinguono, il fotoromanzo, il cineromanzo lasciano intravedere, a chi si prenda la briga di gironzolare in quei sobborghi, il dinamismo di fondo della cultura di massa. Nei suoi vagabondaggi il terzetto belga-italico incappa precisamente in questo: nella consapevolezza di come si formi sempre, in seno al conformismo standardizzato di un’industria fondata su stereotipi e ripetitività, una zona di creazione e di talento di cui la stessa “fabbrica dei sogni” non può, malgré soi, fare a meno.

Lo aveva del resto perfettamente capito Federico Fellini, e sarebbe forse interessante provare a rivedere Lo sceicco bianco (1952) in tale ottica, se le fantasticherie a buon mercato che Fernardo Rivoli (il personaggio di Sordi) vende alle sprovvedute ammiratrici sono a un tempo le ceneri di un immaginario degradato, risaputo, volgare (nel senso di vulgus), e la scintilla stessa, decisiva e inconsumabile, che innesca quell’incendio artistico tanto divampante da aver costretto gli anglosassoni a coniare una parola per definirlo: felliniesque. Cultura “bassa” e “alta”, appunto, nel loro punto di massima tangenza.

È in questa polarità, in questo fecondo differenziale artistico che va cercato, anche nelle forme culturali più connotate in senso consumistico, l’elemento vitale dell’immaginario popolare, e di concerto la sua – implicita, silente, a lungo inconsapevole – carica politica. Questa la tesi di fondo del libro: poiché ha esteso il raggio d’azione della cultura verbovisiva, la stampa popolare ha rappresentato un elemento aggregante decisivo per familiarizzare milioni di persone con la lettura intensiva ed estensiva, contribuendo di conseguenza a rendere quei cittadini più consapevoli, attivi e partecipi. Curreri – già autore di un saggio sulla maggiore utopia di governo dal basso che la modernità abbia conosciuto, ossia la Comune di Parigi; lo abbiamo recensito qui – insiste su questo tasto, mettendo in particolare l’accento su quello spazio di effervescenza socio-culturale che furono, e che forse non sono più, le periferie dei grandi centri urbani, per decenni eden e mercato principe dei giornaletti a basso costo.

Là dove terminano i boulevard della cultura di massa e si diramano le arterie secondarie, tra palazzoni-alveari e centri sociali, ha spesso allignato il potenziale inquieto, destabilizzato e destabilizzante, di pratiche artistiche “basse” capaci di proliferare in direzioni impreviste, alternative, controcorrente. Così è stato per alcuni esiti estremi dei roman-photo sperimentali, critici e movimentisti, così per certe esperienze musicali, artistiche, letterarie nate lontane dai salotti del centro. Gli autori di questo libro ci credono: la cultura di massa è, in potenza, uno strumento di democratizzazione e crescita nella condivisione, specie là dove minori sono le opportunità e maggiori i rischi per la tenuta del corpo sociale.

Non sono i soli, del resto: un acuto teorico come Jan Baetens arriva a conclusioni non lontane da quelle di Curreri/Delville/Palumbo quando considera il fotoromanzo un medium che ha avuto un ruolo storico rilevante nell’incoraggiare l’interazione, la partecipazione (ideativa, realizzativa) di lettrici e lettori, innescando nelle masse non trascurabili “effetti liberatori” (si veda qui un approfondimento).