Il traffico a Katmandu è un inferno. Dalle strade sterrate la polvere si mescola ai gas di scarico e dà fuoco alla gola. I locali si proteggono con mascherine, oppure si liberano sputando. Noi non siamo tecnicamente attrezzati con le prime, e siamo culturalmente inibiti a scatarrare: non che siamo più raffinati, è solo che l’asfalto delle nostre strade l’ha resa una pratica non più necessaria e quindi riprovevole. La guida a destra, all’inglese, ci spiazza, ma ancora di più quella che sembra un’anarchia selvaggia: le moto superano da destra e sinistra, gli autisti del nostro pullman per superare vanno contromano, anche se la strada è stretta e arrivano auto in senso contrario. Scorgo però alcune regole e mi piacciono. Qui si guida non col diritto, come di solito facciamo dalle mie parti (“questo lo posso fare”, “quello non lo devi fare!”), ma alla ricerca di una cooperazione creativa (“ora come risolviamo questa situazione?”). Si suona il clacson continuamente, non come sanzione risentita, ma per segnalare una presenza, per prevenire un problema. Ciò che ne risulta è una situazione oggettivamente stressante, eppure ultimamente relazionalmente serena: non vi è rabbia, risentimento o rivalsa verso l’altro. “Il nostro autista guidando sorride”, nota con stupore qualcuno dei ragazzi.

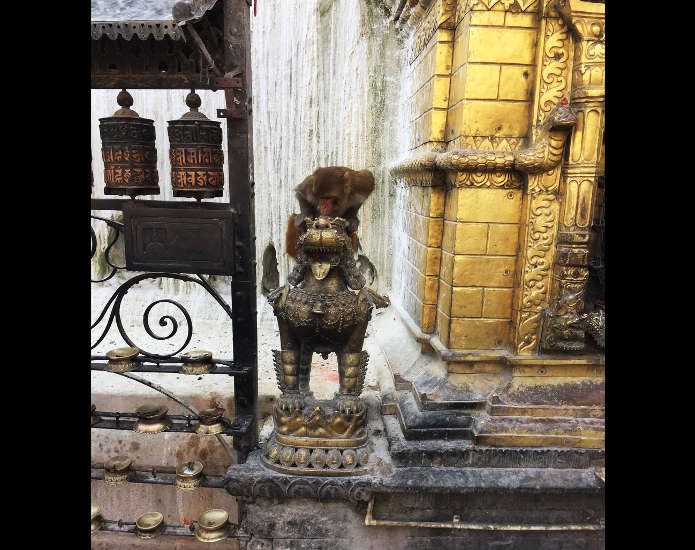

Sono colpito dal rapporto uomo-animale. Le mucche pascolano con calma nel traffico frenetico e i veicoli le evitano con maestria; orde di capre scendono dal Tibet rallentando il traffico sulla statale: arrivate a valle, le bestie, acquistate ancora vive, vengono portate a casa sul motorino, pancia sulla sella, e talvolta, pur riluttanti, vengono fatte salire in taxi. Bisogna prepararsi a celebrare l’imminente festa del Dashain e la carne di capra è il piatto forte. Il tempio di Swayambhunath, noto come il Tempio delle scimmie, è popolato da questi animali che, a volte indolenti, altre indifferenti, osservano gli uomini. Non di rado sembrano prendersi gioco di loro con gesti osceni, oppure mangiando con ostentazione il cibo portato al tempio in offerta sacrificale. I cani randagi sono ovunque, quasi sempre mansueti, ma sento ancora il ringhio sordo, rabbioso, di un cane che solo un monaco di passaggio riesce per un attimo a calmare.

Senza sapere cosa sto facendo, entro in un edificio – uno di tanti, apparentemente. È il preludio di una rivelazione inattesa. Una splendida bambina, circondata da donne protettive, è affacciata in tutto il suo candore a un balcone finemente intarsiato. Mi colpisce il suo sguardo innocente, forse spaventato nell’osservare tanti che la fissano. Attorno a me una piccola folla occupa il patio in reverente silenzio. Guardo di nuovo verso l’alto e resto spiazzato, non so come sia scomparsa, ma è stato il dileguarsi di un’ombra, non il progressivo sottrarsi di un volto. Resto a lungo, inebetito, a fissare la sua assenza, poi qualcuno mi spiega che era la Kumari, la dea vivente. Intuisco che mi è appena successo qualcosa di straordinario, forse più di quanto riuscirò mai a capire.

Sono stato subito conquistato dai balli e dalle danze tradizionali, svolti con grazia, nei tipici costumi variopinti e larghi. Quelle danze danno corpo all’intreccio delle dolci melodie del flauto con l’aspro suono del sarangi, un violino che non è un violino, yin e yang che si compenetrano e fondono, esprimono dolcezza e strazio, mutamento e impermanenza. Se si segue l’armonia si sente il contrasto, ma se ci si affida al ritmo, si trova una pace generata dal ripetersi sempre uguale, rassicurante, di una sonorità agreste, infantile, prevedibile e cullante a cui viene voglia di abbandonarsi, di danzare facendo proprio il ritmo dell’universo.

A Ghandruk, mentre vado con Gianpietro all’albergo, siamo sorpresi dalla pioggia e ci rifugiamo nell’atrio coperto di una povera casa. La pioggia scroscia senza tregua, l’albergo è ancora troppo lontano. Poco dopo arrivano tre bambine, allieve della scuola che abbiamo appena visitato. Sono bagnate e infreddolite, ci sorridono e scambiamo qualche parola in inglese, ma presto scopro di non aver modo di comunicare con loro. Riescono però facilmente a farmi capire quanto hanno fame. Non è solo che è l’ora della merenda, è qualcosa di più, rivelano i loro corpi gracili. Ho lasciato la barretta al cioccolato nel lodge e non posso aiutarle, mi sento molto stupido. In parte per scaldarsi, soprattutto per gentilezza, improvvisano un ballo in nostro onore, poi faccio loro vedere qualche foto di famiglia e con perspicacia tutta femminile individuano subito mia moglie. Il tempo passa e sta scomparendo la luce, perciò, approfittando del fatto che sta un po’ smettendo, ce ne andiamo. Gianpietro trova uno spaccio dove compriamo tre pacchi di biscotti per le monelle che però sono scomparse. Solo una osserva da lontano e nell’ombra, direi in apprensione, quel che facciamo. Le dò i biscotti facendole capire che sono per tutte e tre. Scompare e penso che, avuto il cibo, non la rivedrò più, sospetto persino che si terrà tutto per sé, pensiero cinico di cui presto mi pento. È quasi buio e l’acqua in cui affondano i miei scarponi forma ruscelli che sommergono le scale di cui sono composte le vie del paese. A un bivio, nella penombra, vedo le bambine: ci aspettavano per guidarci nel buio. Camminano scalze e sicure con l’acqua sopra le caviglie. Gianpietro ha una pila, ma fatico a procedere, una bambina mi prende per mano e mi guida. Il terreno è pericoloso ed evito per puro miracolo un tubo a mezzaria che attraversa la strada. D’improvviso, salutandoci festose, se ne vanno per una strada e ci indicano con insistenza l’altra, quella che in effetti Gianpietro sta seguendo. Hanno ragione, poco dopo arriviamo. Non le rivedrò mai più, ma le ricorderò per sempre.

Vedi gli articoli precedenti: