Camici bianchi e biosicurezza

Appena sono entrato nella Micoteca, Matteo Florio Furno[1] mi ha accolto con il sorriso e una contagiosa dose di entusiasmo. Avevamo programmato quell’incontro da qualche tempo ed ero curioso di sapere cosa avrei scoperto. Non ero mai entrato in un laboratorio come quello: intorno a me si affaccendavano diverse ricercatrici con indosso un camice bianco, mentre misteriosi macchinari in azione custodivano quelli che dovevano essere materiali preziosi sotto osservazione. Matteo ha iniziato subito a raccontarmi dove mi trovassi: il laboratorio è un’eccellenza nel panorama italiano e sono molti gli studenti o gli aspiranti ricercatori che desiderano farvi parte, purtroppo però l’alta domanda non può essere soddisfatta totalmente perché i posti sono limitati. Questo inconveniente ha anche dei vantaggi: chi si trova in quell’edificio ha competenze di altissimo livello ed è completamente coinvolto nel proprio lavoro di ricerca.

Inizio a esplorare le stanze e comprendo di trovarmi in un luogo fuori dal comune. I laboratori sono organizzati secondo due livelli di biosicurezza (di classe 1 e 2), ovvero luoghi che contengono organismi non patogeni (classe 1) o potenzialmente patogeni per animali e piante, esseri umani compresi (classe 2). A seconda del livello di rischio, ovviamente, i laboratori sono strutturati in modo da incrementare le misure di sicurezza. Devo ammettere che sono rimasto piuttosto colpito da questa informazione, e probabilmente ho iniziato a guardarmi intorno con circospezione. Allo stesso tempo, però, mi sono sentito catapultato in una delle avventure del professore di storia dell’arte ed esperto di simbologia Robert Langdon, il protagonista dei libri dello scrittore statunitense Dan Brown che mi attiravano tanto quando avevo qualche anno in meno. Presto, però, quell’aura di mistero è stata sostituita da una sana e costruttiva sete di scoperta: mi sono sentito un bambino in un mondo totalmente inesplorato che riceve un flusso continuo di input e stimoli. Il mio obiettivo era quello di capire quali ricerche venissero sviluppate in quell’edificio, che per me rappresentava ancora un grosso punto interrogativo.

Lieviti divoratori e microplastiche

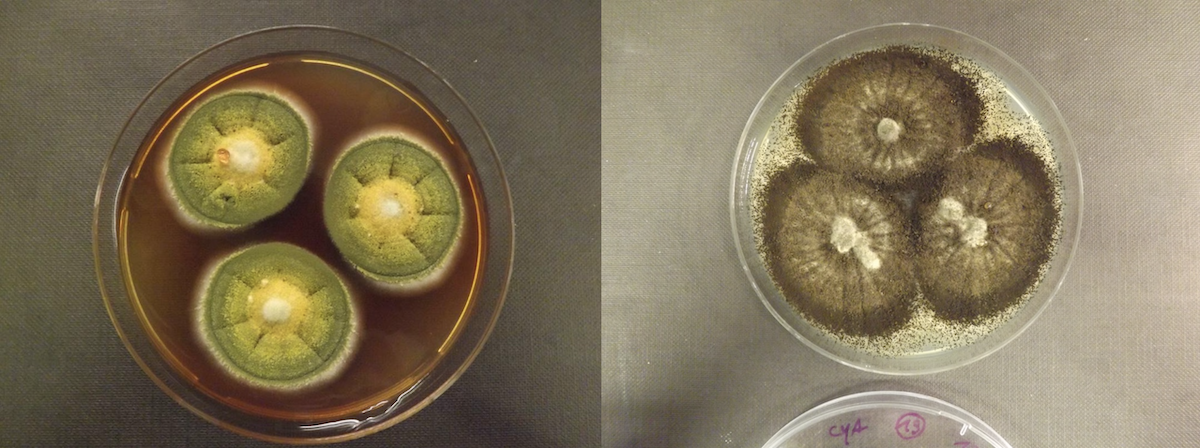

La Micoteca riceve un’enorme varietà di funghi da analizzare. I campioni provengono da matrici ambientali diverse (acqua, aria, suolo) e da ogni luogo della Terra, dalla montagna al mare, fino all’Antartide. Quando giungono in laboratorio trascorrono un periodo in quarantena per essere osservati, dopodiché vengono isolati, caratterizzati e identificati, quindi conservati in una capsula di Petri, un contenitore trasparente a forma di disco. Mi è subito chiaro che ogni fungo è diverso dagli altri e ha le proprie esigenze e necessità per vivere. Del resto, anche ognuno di noi ha delle preferenze: c’è chi vive meglio in città, chi al mare o in montagna, chi apprezza un clima più secco e soleggiato e chi invece trova la propria condizione ottimale in un ambiente fresco e ombroso. In modo analogo, i miceti hanno i loro bisogni e i ricercatori devono riprodurli all’interno delle capsule che li contengono per garantirne la corretta crescita. Gli organismi termofili preferiranno alte temperature, i mesofili un ambiente tra i 10°C e i 25°C, mentre i termotolleranti si adattano piuttosto bene alle variazioni termiche. E lo stesso discorso vale per il tipo di terreno in cui crescono, che deve essere riprodotto nel modo più fedele possibile.

Nel corso della sua ricerca di dottorato, Matteo si è occupato soprattutto di funghi che crescono sulle microplastiche in mare. Come sappiamo, il tema delle microplastiche – ossia pezzi di plastica dalle dimensioni inferiori ai cinque millimetri – è di estrema attualità, poiché costituiscono una delle principali fonti di inquinamento ambientale. Il suo compito era di isolare i funghi che crescevano su di esse e capire se ci fosse una varietà fungina rispetto all’ambiente circostante. Le domande che si è posto più spesso sono: quale tipo di fungo sto osservando e qual è la differenza con quelli intorno? Qual è il suo comportamento? Ai fini della ricerca, infatti, era molto importante comprendere da dove venisse il campione osservato. Poteva trattarsi di un individuo (ceppo) che si era originato in montagna per poi essere trasportato fino al mare. In alcuni casi, quindi, si poteva imbattere in specie patogene o alloctone, che se si trovano bene nell’ambiente in cui arrivano lo colonizzano, con esiti potenzialmente distruttivi per l’ecosistema preesistente.

Un altro aspetto molto interessante che ha curato è quello biotecnologico, in particolare in riferimento al micorisanamento, che consiste nell’utilizzo di miceti per decomporre sostanze inquinanti. È emerso che alcuni lieviti raggiungono risultati promettenti nella degradazione di alcuni materiali plastici come il poliuretano (che troviamo nelle bombolette spray isolanti, negli imballaggi, nell’edilizia e nel settore automobilistico) e per questo motivo le ricerche attuali stanno andando in questa direzione.

Fino a quel momento, i lieviti per me erano sempre stati associati all’immagine di una stanza accogliente, una tavola imbandita di piatti e leccornie, come filoni di pane croccante e boccali traboccanti di birra. Sentire che questi funghi possono essere coinvolti anche nella scomposizione di sostanze inquinanti è stata una piacevole scoperta. Del resto, per i funghi in ambito culinario ho sempre avuto una passione quasi sconsiderata, che alcuni amici potrebbero definire simile a una fissazione. E da diverso tempo le loro forme assurde e i singolari comportamenti di cui sono capaci hanno catturato la mia attenzione. L’esplorazione nel mondo fungino in cui mi ero avventurato non stava certo deludendo le mie aspettative.

Costruire con i funghi

Giovanna Cristina Varese[2] mi fa cenno di entrare nel suo studio. La trovo seduta alla scrivania attorniata da una fitta mole di libri, fogli e materiali da lavoro. Dalla finestra si scorge un rettangolo dell’Orto botanico su cui affaccia il laboratorio: è un quadro bucolico che restituisce immediatamente una diffusa sensazione di tranquillità. A prima vista nella stanza non sembra esserci traccia di funghi, ma ormai sono sospettoso e sono certo che si celino più o meno ovunque. Anche perché poco prima Matteo mi ha mostrato qualcosa di straordinario, aprendomi le porte di quella che probabilmente è la più grande ricchezza della Micoteca. All’interno di un’ampia cella frigorifera è conservato il numero impressionante di 7.180 funghi in crescita attiva. Oltre 7.000 funghi – avete capito bene! – che crescono e vivono, rappresentando un patrimonio di diversità e conoscenza inestimabile. Sono estasiato e attonito, potrei trascorrere le ore a osservarli a uno a uno nelle loro forme e colori. I funghi sono collocati all’interno di tubetti che contengono il nutrimento necessario a farli vivere per due anni, dopodiché devono essere spostati in un nuovo contenitore. I diversi ceppi vengono preservati tramite due processi distinti: la liofilizzazione e la criopreservazione, che avviene a -152°C, così nel caso in cui un campione venisse perso si potrebbe ricorrere all’altro senza rinunciare a questa enorme ricchezza.

Come sospettavo, anche nello studio di Cristina i funghi non tardano a manifestarsi, e tendono a farlo sempre nelle forme più improbabili. Questa volta mi ritrovo in mano una struttura rettangolare lunga circa quanto l’avambraccio di un adulto, estremamente leggera, porosa e dal colore grigiastro. L’elemento a cui sembra assomigliare maggiormente è il polistirolo, ma presto scopro che si tratta di materiale da imballaggio realizzato con micelio fungino pressato, esposto all’Expo di Milano nel 2015.

Oggi i biomateriali a base di fungo vengono progettati sia per l’interno sia per l’esterno. Una delle aziende più attive a livello mondiale in questo campo è la statunitense Ecovative, ma – come mi spiega Cristina – il loro utilizzo pone ancora dei problemi, soprattutto per l’outdoor. Se si pensa di produrre materiali 100% compostabili occorre studiare attentamente dove posizionarli, perché rischiano di degradarsi. Nel caso in cui invece vengano protetti con materiale impermeabilizzante, si perderebbe quel carattere di totale compostabilità. Le premesse, però, sono incoraggianti e già oggi si producono diversi biomateriali fungini come nel caso dei pannelli fonoassorbenti. Inoltre, questa tecnologia alimenta il processo di economia circolare. I funghi infatti sono biodegradabili, per crescere si possono nutrire di scarti che altrimenti andrebbero sprecati e probabilmente hanno anche una tenuta maggiore rispetto alla plastica. Insomma, se siamo disposti a dargli fiducia sembra che il nostro futuro possa diventare molto più fungino di quanto già non lo sia, anche se tendiamo a non accorgercene.

Il materiale grezzo che fa girare il mondo

Sentire parlare Cristina è coinvolgente, è un fiume in piena che mi inonda di informazioni preziose, o sarebbe più corretto dire come un micelio che si sposta sempre un po’ più in là e mi apre a qualche nuova scoperta. È completamente assorbita dal suo rapporto di conoscenza con i funghi e trasmette il desiderio di seguirla in questo percorso. Dei funghi enfatizza la bellezza dei colori, in quanto contengono tutte le tonalità immaginabili, ma anche l’intelligenza, poiché se con questo concetto intendiamo “percepire uno stimolo e reagire”, allora essi sono intelligenti. Ma ne sottolinea anche il ruolo che hanno ricoperto nell’evoluzione della vita – allargando il discorso ai microrganismi, a cui alcuni funghi appartengono – perché senza di loro le piante non avrebbero mai conquistato le terre emerse, mentre oggi svolgono una funzione fondamentale per la regolazione degli ecosistemi. Mi propone anche un elenco dettagliato degli usi che noi esseri umani facciamo dei funghi e dei microrganismi (alcuni impensabili), tra cui compare la produzione di pigmenti, vitamine, ormoni e antibiotici; alimenti[3] come formaggi e salumi; detersivi per piatti e vestiti; e persino l’effetto bianco-striato che ci fa ritenere i nostri jeans all’ultima moda. Tutto questo conoscendo solo il 5-7% della biodiversità dei funghi nel mondo.

Ciò che Cristina sottolinea con più intensità, però, è la percezione che le persone hanno di questi straordinari esseri viventi. Quando si parla di funghi o microrganismi, tendiamo ad associarli alla malattia o alla sporcizia, mentre essi sono “il materiale grezzo che fa girare il mondo”. Il chimico e microbiologo Louis Pasteur nel 1800 disse che se avessimo trascorso una settimana senza i microrganismi il nostro pianeta sarebbe morto. Inoltre, una delle grandi difficoltà a cui vanno incontro questi esseri viventi è quella di non essere visti. La maggior parte dei funghi, così come dei microrganismi, è talmente piccola o cresce in luoghi così nascosti da sfuggire ai nostri occhi. È bene ricordare, però, che i microrganismi costituiscono il 90% della biomassa marina e il 70% di quella dell’intero pianeta. Inoltre, si tratta di forme di vita estremamente intelligenti e complesse, basti pensare che la struttura più simile alla rete neuronale è quella del micelio del fungo, e noi oggi le trattiamo con indifferenza o come se fossero esseri inferiori.

A questo proposito, l’Università di Torino e la Micoteca sono impegnate in un’attiva azione di divulgazione e nel 2019, in occasione del Meeting Annuale dell’European Culture Collections’ Organization tenutosi a Torino, è nata l’idea di allestire la mostra “Microrganismi straordinari”, che raccoglie foto, ingrandite migliaia di volte, di virus, batteri, microalghe, funghi e simbionti (qui il tour virtuale). L’esposizione sta venendo riproposta in diverse università italiane e sta per approdare anche in Brasile, confermandosi un’occasione importante per fare conoscere questo mondo solo in apparenza così distante e per renderlo visibile.

Sono trascorse alcune ore da quando ho mosso i primi misurati passi in questo mondo sconosciuto. Il freddo sole di novembre è ormai tramontato e l’Orto al di fuori della Micoteca si sta colorando di una morbida luce blu, mescolata a quella più calda delle lampade che si accendono dietro ai vetri delle case. Vorrei restare ancora molte ore a incunearmi in ogni anfratto e “segreto” di questo incredibile laboratorio, ma i micologi hanno alcuni impegni da portare a termine e mi hanno già dedicato molto tempo prezioso. Prima di andarmene Cristina mi guarda e percepisco che ha un’ultima speranza da svelarmi, perché il volto è irradiato da un altro sussulto di energia: «Sono convinta che i funghi cambieranno il mondo. E lo hanno già cambiato».

Me ne vado con questa convinzione. Io non posso fare altro che ringraziarla per il regalo che mi ha fatto concedendomi questa esperienza incredibile ed essere grato ai funghi, soprattutto a loro, per avermi permesso di fare capolino – anche solo per poche ore – nell’intimità della loro quotidianità. Saluto Matteo, senza cui non sarei potuto essere lì e che mi ha svelato ogni sfaccettatura di vite e ricerche entusiasmanti, oltre che necessarie. Mentre sono pronto a gettarmi di nuovo nel mio solito mondo urbano ci promettiamo di rivederci su un campo di padel, lì dove ci eravamo incontrati. Ma onestamente, di ricevere un’altra macroscopica sconfitta non ho davvero voglia.

Note

[1] Matteo Florio Furno è dottorando in Scienze Biologiche e Biotecnologie Applicate e Tecnico della ricerca dell’Università degli Studi di Torino.

[2] Giovanna Cristina Varese è Professore ordinario dell’Università degli Studi di Torino in Botanica Sistematica e Responsabile Scientifico della Micotheca Universitatis Taurinensis.

[3] Uno dei progetti di ricerca di cui mi hanno parlato Matteo e Cristina è quello della produzione di micoproteine, ossia proteine ottenute dalla crescita del micelio su diversi sottoprodotti agrofood, alternative a quelle animali e vegetali. Le micoproteine sono pensate soprattutto per essere impiegate come mangimi per gli allevamenti e rappresentano un’alternativa sostenibile: i funghi vengono fatti crescere su scarti come bucce di pomodoro, pane, esuvie (la muta) degli insetti e fondi di caffè. Inoltre comporterebbero un consistente abbattimento dell’uso di suoli e acqua.

Ringraziamenti

Poche e sintetiche righe per esprimere grandi ringraziamenti. Alla Mut e all’Orto botanico di Torino, per la conoscenza e la bellezza che coltivano ogni giorno. A Matteo Florio Furno e a Giovanna Cristina Varese, per avermi accolto e svelato le loro attività fungine. A Caterina Gaspardo Moro, che ha curato l’Orto botanico da febbraio a novembre 2024. Amica e giardiniera, senza cui non sarebbe stato possibile questo splendido intreccio di ife. Grazie.