Nasciamo – pensiamo – in una mondiale

(un pezzettino

d’universo eretto a realtà) riduzione

dell’infinito a ospedale

e in troppi

in troppi non ne siamo mai

usciti

non ne usciamo, traditi

dalle apparenze, da dicerie

millenarie vi alloggiamo

(e non lo sappiamo)

da sempre

smarriti.

Aldo Nove, Poemetti della sera

No, non è una battuta di pessimo gusto, anche se visto il momento estremamente delicato che ognuno di noi sta attraversando, potrebbe sembrarlo.

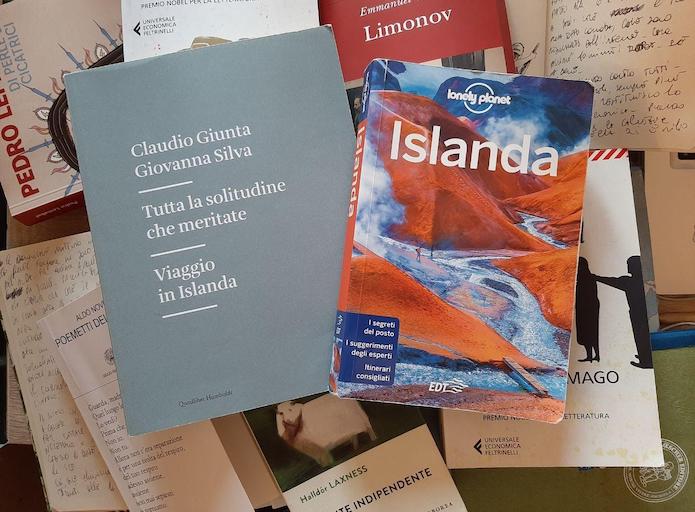

È una domenica come quella di tutti, almeno quelli che possono permetterselo e, dal momento che sarò costretto tra queste quattro mura almeno per altre due settimane, decido di rileggermi un libro che avevo comprato presso la libreria Edicola 518, a Perugia, poco prima di partire per l’Islanda, nel settembre scorso. Tutta la solitudine che meritate. Viaggio in Islanda, appunto, scritto da Claudio Giunta e Giovanna Silva, un’edizione congiunta Quodlibet (sia lode) e Humboldt, del 2013.

Ho lasciato quei luoghi ormai da mesi, con uno strappo di meraviglia proprio al centro del petto e, banalmente, questo mi sembrava il momento giusto per tornarci.

Per tornare ai sentimenti che mi avevano portato a scegliere quel viaggio e non un altro, a scegliere la solitudine più di ogni altra cosa come meta per le ferie tardive di un’estate lavorativa terribile, sotto ogni punto di vista.

Niente mi sembrava più perfetto. Erano mesi che dentro di me si accendeva sempre qualcosa quando le persone che c’erano già state arrivavano al punto di raccontare il ritrovarsi da soli, sperduti nel nulla, con la possibilità di viaggiare per chilometri e chilometri senza incontrare anima viva.

Nell’ordine:

tu.

La nebbia (o la pioggia, oppure entrambi).

I fiumi.

Le cascate.

Le brughiere.

I ghiacciai

I fiordi.

I vulcani.

Il vento.

Le pecore e i cavalli.

E le strade, groviere di buche quasi mai asfaltate.

Per me, che da cinque anni a questa parte trascorro le mie giornate per lavoro o per piacere in mezzo alla gente, era niente di più, niente di meno che un sogno.

E questo sogno me lo sono portato dietro anche dopo il mio rientro, quando ho riportato a casa Tutta la solitudine che meritate (usato insieme alla tipica Lonely Planet come vera e propria guida turistica, oltre che lettura di piacere) coperto di appunti, costellato e trafitto da segnalibri, da dépliant, da biglietti d’ingresso a musei, scontrini, e tutto ciò che di cartaceo siamo riusciti a riportare a casa per alleviare la terribile sensazione di distacco, nell’illusione che il viaggio sarebbe potuto durare per sempre e che, magari, un giorno ci saremmo anche potuti tornare in Islanda per fare tutto quello che non abbiamo fatto, vedere quel mezzo miliardo di cose che di sicuro non abbiamo visto.

Quando è iniziata la mia quarantena questo desiderio, questo istinto naturale alla solitudine, requisito oppure causa del mio impegno da lettore e da scrittore, era ancora ben lucido e chiaro.

Credo che se avessi avuto un desiderio da esprimere sarebbe stato proprio questo. Del tempo per smettere di correre da un impegno all’altro, da una regione all’altra, da una riunione alle prove, da una formazione ai concerti, dalle case fatiscenti delle persone con cui lavoro ai palazzi della Regione, del Comune, dai Nidi dei monti della Lunigiana a quelli sul monte Amiata, da 5 a 3 a nessuna ora di sonno dopo una serata in cui ho suonato, insomma del tempo per uscire dal mio piccolo e caldo inferno quotidiano.

Nei miei desideri non c’era una pandemia, questo è certo, ma il desiderio di fermarmi sì, e molto forte.

E oltre a questa pandemia che prima abbiamo paragonato alla fine del mondo e poi sottovalutato come se fosse niente di più di un’influenza, con le spiacevoli conseguenze che stiamo scontando in questi giorni, è arrivato. Il tempo. Che lo vogliamo oppure no è arrivato per la grande maggioranza di noi.

Tempo per fermarsi.

All’inizio eravamo tutti entusiasti della novità, tutti fuori affacciati alle finestre a cantare l’inno di Mameli come a unirci in un abbraccio dai balconi. Ci siamo dati da fare per lavorare da casa, in ciabatte, per limitare i danni ai nostri progetti, per continuare ad allenarci, a provare, come musicisti ci siamo ingegnati per stare vicino alle persone che pensavamo avessero bisogno della nostra presenza, come genitori abbiamo sofferto la mancanza della scuola, trovato idee incredibili per trascorre il tempo chiusi nel nostro piccolo appartamento, abbiamo scoperto che eravamo in grado di cucinare e mangiare di tutto, abbiamo sfruttato tutti i podcast e tutti programmi possibili e immaginabili per le video conferenze. Ci siamo fatti in quattro per non perdere quel poco che in questi anni abbiamo costruito e dove non c’era niente da poter salvare abbiamo perso. Non certo senza un briciolo di risentimento.

Tempo per fermarsi.

All’inizio la quarantena ha avuto il gusto esotico della gita fuori porta, della prima pagina dei quotidiani, della più grande nevicata degli ultimi cinquant’anni. E siamo andati avanti con i post, con le dirette, con le chat sempre aperte, con le serie, con le riunioni, con gli aperitivi al telefono, con tutto quello che poteva distrarci. E non so se ci siamo resi conto che la stessa routine che prima ci vedeva correre da una strada all’altra, imprecando se in un momento di fretta scattava il rosso oppure il vecchio davanti a noi rallentava, adesso ci vedeva sbattere a terra il modem di internet se per caso in un momento di sovraccarico cominciava a non funzionare come volevamo.

Tempo per fermarci.

Anche se nessuno l’ha chiesto o voluto, siamo stati costretti a farlo. E quando dico “fermarci” non mi riferisco a un fermarci generale dell’economia o di tutto il sistema, mi riferisco qui ad una dimensione strettamente intima e personale. Di solitudine profonda. Di assenza. Di vuoto.

Noi siamo stati costretti a fermarci e forse è il caso di cominciare a farci i conti, per non lasciare che anche questo momento, così assurdo e drammatico se vogliamo, ci scivoli addosso e sfumi come qualcosa che non abbiamo avuto il coraggio di guardare in faccia. Che passi assieme a tutti quei momenti che si ripetono uno dietro l’altro, come una distrazione, come una canzone alla radio, come un film che non ci ha coinvolto, che non siamo riusciti a capire. Una porta delle tante in cui non siamo entrati.

Io, considerando che fermarmi è stato uno dei miei pensieri fissi di questi ultimi tre anni, questi conti li ho fatti, o almeno c’ho provato.

Perché dopo i primi due giorni, il senso di benessere che derivava dal riposo, dal sonno arretrato, dal dissiparsi delle urgenze, ha lasciato il posto a una strana depressione. Ad un’angoscia difficile da spiegare, e non solo sintonizzata con le sorti dell’Italia (penso alle immagini strazianti del bergamasco) o del mondo. Un desiderio di umanità forse diverso forse più pressante, non lo so, credo di sicuro più urgente.

Come molti in un modo o nell’altro hanno cominciato a dire, infatti, questo potrebbe essere anche un momento per cambiare strada, per meditare sulle radici della nostra società, per rimettere in discussione molte cose che fino a venti giorni fa davamo tutti per scontate. Quello che succede però generalmente a questo punto è questo: cominciamo a rincorrere questo pensiero, a far vedere che anche se in modo superficiale ci abbiamo ragionato, che lo condividiamo, che allora “sì dai, dobbiamo fare in modo che niente torni come prima”, che però la quarantena è davvero pesante, anche se non abbiamo bambini piccoli o persone anziane di cui prenderci cura, che speriamo finisca presto, che il lavoro (qualunque esso sia) pare più stressante di prima, che fare didattica a distanza ci pesa, che le canzoni e i dj set dal balcone sono ormai superati ma che adesso ci sono i cani che dal balcone vengono calati per fare i loro bisogni, che c’è la serie di quel genio assoluto di Zero Calcare, che la mascherina sì perché, che la mascherina no perché, che prima Burioni, che poi Sgarbi, che poi, e poi, e poi…

Vorrei poter dire che questa solitudine ci stia facendo bene, che mi stia facendo bene. Ma non mi sembra così. Non mi pare che come occasione per fermarci, per aprire nuove strade o possibilità, per leggere, per capire, per provare a cambiare noi stessi, il nostro modo di vivere la realtà che ci circonda, la stiamo cogliendo più di tanto.

Che la direzione presa non era quella giusta riusciamo in qualche modo anche ad intuirlo, ma poi al dunque è sempre qualcun altro che deve fare qualcosa, lo sguardo è sempre altrove, su una cosa o su un’altra non importa: quello che conta è che questo tempo passi. Che finisca presto.

Mi chiedo spesso che mondo avremo quando tutto questo finirà, e sinceramente non saprei come rispondere. Così, mentre sarebbe stato naturale iniziare a ragionare sui massimi sistemi, sul capitalismo, sui mille miliardi che l’UE dovrebbe stanziare per reggere il danno dal punto di vista economico (che poi quanti diavolo di soldi sono mille miliardi?), eccetera, ho preferito tornare alle mie quattro mura, alla mia presenza, alla presenza della mia scrivania, del mio computer, ai miei taccuini pieni di appunti, ai miei libri, alla finestra che sta diventando l’unica fessura dalla quale mi pare riesca a prendere qualche boccata d’aria ogni tanto e finché non scende il sole, all’erba del giardinetto che verrà lasciata crescere credo ancora per molti giorni. A chiedermi chi sarò io quando tutto questo finirà. A un punto. Un punto di contatto con me stesso.

E allora intanto ho ripensato all’Islanda, a quella solitudine, a quelle 300.000 persone in una terra troppo grande e inospitale. Al fatto che lì praticamente tutti, come ci fa notare Claudio Giunta nel suo reportage con cui ho aperto questo articolo, hanno un qualche rapporto con l’arte: chi scrive, chi dipinge, chi suona, chi balla, chi recita e che se uno non è impegnato in nessuna di queste attività allora osserva con competenza gli altri che scrivono, dipingono, suonano. Ho pensato alla loro vita nei mesi più profondi dell’inverno, al tepore delle loro case e al gelo abissale di fuori. Alla loro reclusione che si ripete ogni anno. Alla loro solitudine. Alla solitudine mia e di Elena in quella ventina di giorni di settembre.

Era quella tutta la solitudine che meritavo, come diceva il titolo del libro? Oppure c’è dell’altro? E così ci sono voluto tornare, anche se rivedere quelle cascate, quel verde, quella potenza mi ha fatto male.

E vi dico che se leggerete quel libro, anche se un po’ datato, un giro anche da casa vostra potrete farcelo anche voi (il reportage fotografico di Giovanna Silva è bellissimo). Credo che ci incontreremo lì, dove la lana che copre la schiena delle capre si intreccia con la terra, con i rovi e i fili d’erba, dove diventa bianco sporco, quasi lercio a confronto con il candido biancore della nebbia. Dove la natura è reale, e più grande di noi. Dove hai la sensazione di non contare più di quanto devi. Di essere esattamente al tuo posto.

E allora forse capiremo qualcosa in più di tutta questa solitudine, che non abbiamo scelto, ma che forse, forse potremmo anche smettere di evitare in tutti modi, e poi magari alla fine anche sentire di meritarci, per incontrarci davvero quando tutto questo finirà.