Il 6 luglio del 2021 moriva a Torino Angelo Del Boca, giornalista, scrittore, pioniere degli studi storici sul colonialismo italiano, a cui arrivò con lo spirito di un cronista innamorato della verità, in un’epoca in cui la stagione coloniale italiana conosceva solo narrazioni concentrate su pochi avvenimenti per lo più accettati acriticamente. Il 25 maggio scorso si è tenuto a Milano, nella sede del Museo del Risorgimento, a Palazzo Moriggia, un convegno dedicato all’eredità di Angelo del Boca, con un titolo che richiama la sua opera forse più celebre: Italiani brava gente? Angelo Del Boca e la storia del colonialismo italiano. Ho assistito alle relazioni della prima parte della giornata e, in attesa che escano gli atti, vorrei approfittare dello spazio di questa rivista per alcune tracce di lavoro che possono portare nell’aula scolastica memorie lungamente rimosse o sottovalutate.

Un lascito esemplare

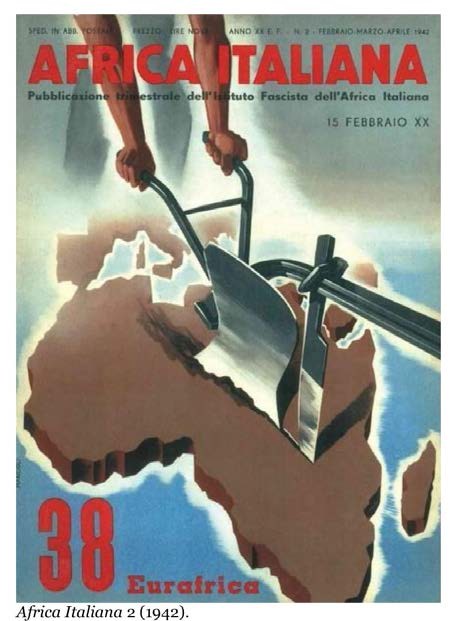

L’Italia inaugurò la sua storia unitaria con l’interesse per le terre d’oltremare, una vocazione imperialistica che il Fascismo esasperò e che non si esaurì del tutto neppure con la nascita della Repubblica. Eppure la narrazione storica sulla stagione coloniale italiana è stata lungamente dominata dall’idea di uno specifico carattere italico che avrebbe tenuto lontana dalla violenza di altre nazioni europee proprio la nostra, più giovane di tutte. Stanando memorie e cimeli d’Africa, e conducendo un minuzioso lavoro d’archivio, Angelo Del Boca assunse l’onere di dimostrare la fragilità del mito dei miti: quello del bravo italiano, buon colonizzatore, generoso lavoratore, costruttore di ponti e di strade (sul tema è tornato di recente Francesco Filippi con Noi però gli abbiamo fatto le strade. Le colonie italiane tra bugie, razzismi e amnesie, Bollati Boringhieri 2021). E non fu senza costi la ricerca e la divulgazione di una verità fatta di soprusi, violenze, stermini, dato che la cancellazione era avvenuta con il placito di tutto l’arco politico dell’Italia postbellica, concorde nell’insabbiare il ruolo attivo nella corsa alla spartizione dell’Africa ottocentesca, primo novecentesca e fascista e certamente anche l’uso sistematico dei gas nella Campagna d’Etiopia[1].

L’Italia inaugurò la sua storia unitaria con l’interesse per le terre d’oltremare, una vocazione imperialistica che il Fascismo esasperò e che non si esaurì del tutto neppure con la nascita della Repubblica. Eppure la narrazione storica sulla stagione coloniale italiana è stata lungamente dominata dall’idea di uno specifico carattere italico che avrebbe tenuto lontana dalla violenza di altre nazioni europee proprio la nostra, più giovane di tutte. Stanando memorie e cimeli d’Africa, e conducendo un minuzioso lavoro d’archivio, Angelo Del Boca assunse l’onere di dimostrare la fragilità del mito dei miti: quello del bravo italiano, buon colonizzatore, generoso lavoratore, costruttore di ponti e di strade (sul tema è tornato di recente Francesco Filippi con Noi però gli abbiamo fatto le strade. Le colonie italiane tra bugie, razzismi e amnesie, Bollati Boringhieri 2021). E non fu senza costi la ricerca e la divulgazione di una verità fatta di soprusi, violenze, stermini, dato che la cancellazione era avvenuta con il placito di tutto l’arco politico dell’Italia postbellica, concorde nell’insabbiare il ruolo attivo nella corsa alla spartizione dell’Africa ottocentesca, primo novecentesca e fascista e certamente anche l’uso sistematico dei gas nella Campagna d’Etiopia[1].

Nel 1965, quando uscirono su La Gazzetta del popolo i primi articoli poi confluiti ne La guerra d’Abissinia 1935-1941 (Feltrinelli 1978), alcuni di coloro che avevano avuto parte attiva nella ricerca di un posto al sole erano ancora impegnati nel «Comitato per la documentazione dell’opera dell’Italia in Africa», un’istituzione pubblica fondata dal governo italiano nel 1952, con decreto interministeriale, per promuovere l’opera di documentazione e valutazione dell’attività coloniale italiana: dei ventiquattro membri del Comitato, preceduto da «Sua Eccellenza Francesco Saverio Caroselli, già governatore della Somalia», 23 risultavano essere ex governatori e funzionari coloniali o “africanisti” di indiscussa fede colonialista. Ne uscì la colossale opera in 40 tomi intitolata L’Italia in Africa, in gran parte fondata su documenti contenuti nell’Archivio storico del soppresso Ministero dell’Africa Italiana e del Ministero delle Forze armate; una compilazione largamente omissiva che condizionò profondamente il discorso storico sul nostro passato coloniale.

Angelo del Boca non era un accademico, forse per questo seppe fare di necessità virtù: escluso dalle fonti istituzionali e militari, concentrò la sua attenzione sugli archivi privati (lettere, diari di famiglia, cimeli e fotografie, pubblicistica, riviste, giornali e manuali di scuola). Fare i conti con la memoria rimossa significò comporre un puzzle in cui le grandi battaglie e i discorsi dei politici e degli ufficiali non contavano più delle testimonianze della gente comune, guidata dalle contingenze storico-politiche a costruire la propria italianità nel confronto con l’altro, e dunque anche, specificamente, nella ricezione di un “discorso coloniale” che aveva radici profonde nel Risorgimento italiano e nei primi governi unitari e che poi conobbe, dopo la caduta del Fascismo e la nascita della Repubblica, una riformulazione che rischia di durare tuttora.

Prima genesi: fare gli italiani

Lo stereotipo del bravo italiano, generoso lavoratore e buon colonizzatore ha una storia lunga e una genesi in più tempi, che parte dalle necessità di coesione interna: l’Italia del 1861 era una nazione economicamente e culturalmente disomogenea, presto segnata da importanti movimenti migratori in uscita.

Non serve rammentare ai lettori de «La ricerca» La grande proletaria s’è mossa, discorso tenuto da Giovanni Pascoli al teatro dei Differenti di Barga il pomeriggio del 26 novembre 1911, in occasione di una manifestazione di supporto ai feriti della guerra italo-turca. La sensibilità con cui il poeta aveva affidato ai suoi versi la memoria della perdita del padre pareva estinta al momento di leggere nella campagna giolittiana di Libia un diritto che riscattava la massa dei diseredati italici, li poneva nella stessa lotta di riscatto patriottico delle classi più elevate («del conte, del marchese e del duca») e legittimava l’aggressione con la trita retorica della missione provvidenziale e civilizzatrice di una patria «nobilissima su tutte le altre». Pascoli non contemplava la possibilità che ci fossero, al di là del mare, popoli che avevano diritto a determinare la propria storia, ma del suo appello colpisce l’afflato, in senso lato, “socialista”, la difesa di una nazione proletaria che vede umiliati i suoi figli più poveri migrati in America o in altre parti del mondo.

Si tratta di una manifestazione dell’“imperialismo proletario” concepito dal socialista Arturo Labriola, difensore dell’impresa di Tripoli, con cui l’Italia consolidava la propria posizione nel Mediterraneo e creava le condizioni economiche fondamentali per la sua stessa esistenza (in sintesi: mors illorum, vita nostra).

L’esperienza coloniale italiana fu dunque ben più lunga e radicata nella storia nazionale di quanto vuole la vulgata, anche di recente incentrata soprattutto sulla dicotomia fascismo/antifascismo, quasi che il problema del “posto al sole” e dei crimini e degli stupri di guerra (ma, a monte, della costruzione di un immaginario coloniale) possa essere circoscritto nell’arco di un ventennio, e precisamente di quel Ventennio. La realtà è che il Fascismo portò all’estremo e connotò di valori razziali e identitari un progetto lungo, nato all’indomani dell’Unità d’Italia.

Fallita per immaturità diplomatica l’ambizione di Cavour a una colonia commerciale in Nigeria (poi protettorato inglese), vanificata l’impresa del governo Menabrea, che con la presa di Biserta puntava alla Tunisia, successivamente ottenuta dai Francesi con il celebre “schiaffo di Tunisi” (1881), arrivarono i riusciti tentativi imperialisti della Sinistra di Agostino Depretis e Francesco Crispi, che sfruttarono la precedente acquisizione della baia di Assab da parte della Compagnia di Navigazione Rubattino (1869), privata, per guadagnare lo strategico porto di Massaua (1885) e a seguire Asmara (nel 1890, dopo il vergognoso imbroglio bilingue del Trattato di Uccialli del 2 maggio 1889), fino alla presa dell’Eritrea: la battaglia di Adua è del 1896.

La corsa imperialista fu, per quelle prime generazioni di Italiani, la ricerca di una patente che legittimasse la presenza della più giovane delle nazioni ai tavoli della diplomazia internazionale, quasi un completamento di forze risorgimentali: fatta l’Italia, si sa, bisognava fare gli italiani, e quale via di coesione migliore di un’impresa bellica?

Consolidare la repubblica

Lasciamo per un momento da parte la stagione del Fascismo e della guerra d’Etiopia (ne avevo già parlato in un precedente contributo sul saggio che Paolo Borruso ha dedicato ai massacri fascisti in Etiopia e, in particolare, alla strage di Debre Libanos) e concentriamoci sulla stagione repubblicana.

Nel convegno che ha ispirato questi miei contributi sul tema degli “sconfinamenti”, la relazione di Alessandro Pes (Università di Cagliari), La politica italiana e il passato coloniale, ha esplorato lo stereotipo dell’italiano buon colonizzatore per come si è riconfigurato nel secondo dopoguerra.

A partire dal 1945 ottenere un’amministrazione sulle colonie perdute fu la strada seguita da Gran Bretagna e Francia, e anche l’Italia repubblicana si attivò in tal senso: i crimini coloniali furono prima taciuti e poi rimossi, mentre si esaltò l’idea che bravi lavoratori italiani continuassero a popolare le ex colonie di Libia, Eritrea, Etiopia e Somalia (quest’ultima ben più connessa alla storia italiana per l’Amministrazione fiduciaria che le Nazioni unite assegnarono all’Italia dall’aprile 1950 fino all’Indipendenza del 1 luglio 1960).

«Gli abbiamo fatto le strade» è il leit motiv persistente su cui si radica il coinvolgimento di imprese italiane nella costruzione di grandi opere ben oltre gli anni Quaranta. La rivista «Continenti» del marzo-giugno 1947 (rivista bimestrale pubblicata «sotto gli auspici dell’Istituto coloniale italiano», che dunque sopravvisse alla fine della guerra e alla nascita della Repubblica) fu interamente dedicata agli atti del Congresso nazionale per gli interessi del popolo italiano in Africa, svoltosi a Roma quello stesso anno, con la partecipazione di tutti i partiti politici dell’arco costituzionale. Tra tante espressioni di questa concordia politica, Alessandro Pes ha ricordato le parole di Ivanoe Bonomi (politico di lungo corso, antifascista e membro del CLN, da quell’anno presidente del Partito Socialista democratico italiano e delegato per l’Italia alle conferenze per la pace): «il mondo sa che siamo pacifici coloni che andiamo a portare non l’imperialismo ma il lavoro».

Con la “rigenerazione” repubblicana lo stereotipo del pacifico italiano durò imperturbato, nonostante i lavori di Del Boca, fino agli anni Novanta. In una sua visita in Egitto del 1996 (29 novembre – 1 dicembre) l’allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro pronunciò un discorso perfettamente conforme all’assunto di Bonomi, esaltando la distanza tra l’Italia e le altre potenze coloniali: a suo dire, gli italiani avevano forse sbagliato delle pagine, ma non avevano mai praticato lo sfruttamento avido e razzista tipico del colonialismo europeo, e la loro presenza nelle ex colonie aveva portato grande ricchezza umana. Le parole di Scalfaro arrivavano fuori tempo massimo rispetto a una mutata sensibilità internazionale e, almeno in parte, anche italiana: il 1996 fu anche l’anno di uscita de I gas e Mussolini e la guerra d’Etiopia di Angelo Del Boca. Così un anno più tardi, con finalità di posizionamento geopolitico ed economico non diverse da quelle che lo avevano portato in Egitto, Scalfaro si recò in visita in Etiopia e, nello stesso palazzo in cui il Viceré Rodolfo Graziani, vittima di un attentato, aveva dato carta bianca al massacro di Addis Abeba (19-21 febbraio 1937), scelse parole che testimoniavano una diversa consapevolezza storica: non solo la Campagna d’Etiopia era finalmente riconosciuta come una guerra d’aggressione, segnata da crimini efferati, ma una valutazione critica ricadeva anche sul lavoro dei coloni italiani, che in Africa si erano mischiati alle popolazioni locali secondo modalità che non rispettavano criteri di giustizia e uguaglianza. Le parole erano accompagnate dalla promessa di un atto concreto quanto simbolico: la riconsegna dell’obelisco di Axum, bottino di guerra portato a Roma nel 1937, nel decimo anniversario della costituzione dell’Impero fascista e a quindici anni dalla Marcia su Roma. La restituzione rientrava già tra gli accordi stipulati nel 1947, ma fu lungamente contesa e poi disattesa, tanto che l’obelisco toccò la terra da cui veniva soltanto nel 2005, 64 anni dopo la liberazione dell’Etiopia.

Purché se ne parli

Concludo questo mio primo “sconfinamento” con una riflessione su tempi più vicini a noi. Quando Del Boca pubblicò I Gas e Mussolini, il giornalista Indro Montanelli si impegnò in una negazione vigorosa che oggi, a voler essere generosi, colpisce per ingenuità, fondata com’è sul suo eventuale non averne avuto notizia; però si dovette riconoscere che la tesi di Del Boca era sostenuta da un lavoro accurato e prove incontrovertibili.

Si dirà che è archeologia novecentesca quel dibattito vecchio quasi di trent’anni, ma ricordo che già allora ebbe il merito di riportare all’attenzione dell’opinione pubblica anche altri passaggi sulla guerra d’Etiopia del fondatore del Giornale, che vi partecipò da giovane ufficiale: mi riferisco al matrimonio con Destà, sposa bambina dodicenne eritrea, di cui Montanelli parlò una prima volta nel 1969, nel programma televisivo di Gianni Bisiach L’ora della verità, di cui si ricorda lo scontro acceso con l’attivista femminista italo-eritrea Elvira Banotti che lo inchiodò alla terribile affermazione «scusate ma in Africa è un’altra cosa» (si può vedere qui). In un’intervista televisiva successiva, rilasciata nel 1982, il giornalista tornò sull’episodio: qui il nome della sposa bambina è Fatima, un «docile animalino», e lo sposo (che era già adulto nel lontano 1936) ha cura di spiegare che in Africa le dodicenni sono già donne (si può vedere qui).

La vicenda è ben nota anche per la cronaca più recente: si parte con la collocazione di una statua dedicata al giornalista da Vito Tongiani nel parco pubblico milanese, cui fanno seguito prima la richiesta di rimuoverla in ragione della pessima esemplarità di certe affermazioni mai ritrattate, quindi l’imbrattamento della stessa con vernice rosa. La statua dei Giardini Montanelli è citata esplicitamente da un’istallazione ospitata al MUDEC (il Museo delle Culture di Milano), nella mostra permanente “Milano globale vista da qui”. Nell’opera di Cristina Donati Meyer, intitolata “il vecchio e la bambina”, la figura maschile tiene tra le braccia il fantoccio di una bimba, che la street artist aveva già posto sul primo monumento come atto di protesta. Insomma, la “storia monumentale” di cui parlava Nietzsche si arricchisce oggi di possibilità diverse: ciò che il (primo) monumento celebra può essere accolto, criticato, rimosso oppure può stimolare altre rappresentazioni e riscritture.

A proposito della polemica c’è chi ha scritto che non si può giudicare il passato con i codici civili e morali dell’oggi e forse l’affermazione avrebbe una sua parziale fondatezza se l’oggetto della critica fosse effettivamente il passato remoto e non quello più recente (il Montanelli maturo che non fece autocritica) o addirittura il presente. Ma mi piace pensare che il punto sia un altro: il passato chiede anzitutto d’essere conosciuto, possibilmente per intero, perché nel passato affondano le loro radici molti pensieri che sembrano attuali e come nuovi, ma soprattutto perché una narrazione della storia approssimativa e omissiva non può che favorire sguardi approssimativi anche sull’oggi.

Se penso a quel lontano 1996, a colpirmi è il raffronto tra il movimentato dibattito pubblico di ieri e il brusio attuale, che macina in fretta ogni segno di vitalità nel tutto indistinto della timeline dei social, dove si rinnova una tendenza a dimenticare che mi pare, questa sì, una costante tipica italiana. Per questo è tanto importante sapere che l’eredità di Del Boca è ancora e in molti modi raccolta: nuovi filoni di studi, testimonianze artistiche e ripensamenti degli spazi didattici e museali provano a raccogliere il testimone di una passione e di una coscienza critica che furono senza dubbio esemplari, e che ancora oggi costringono chi legge a sconfinare da un’idea di patria che, da molto tempo, non ha più ragioni da offrire.

Bibliografia

Tra le opere di Angelo Del Boca proporrei agli studenti più grandi Italiani, brava gente? (Neri Pozza, Vicenza 2005), ma la bibliografia è davvero ampia. Su temi contigui: La guerra d’Abissinia 1935-1941, Feltrinelli, Milano 1965; Gli italiani in Africa orientale. Voll. 1-4 (Dall’unità alla marcia su Roma; La conquista dell’Impero; La caduta dell’Impero; Nostalgia delle colonie), Laterza, Bari 1984; Gli italiani in Libia. Voll. 1-2 (Tripoli bel suol d’Amore; Dal fascismo a Gheddafi) Laterza, Bari 1986; L’Africa nella coscienza degli italiani. Miti, memorie, errori, sconfitte, Laterza, Bari 1992; I gas di Mussolini. Il fascismo e la guerra d’Etiopia, Editori Riuniti, Roma 1996 (con contributi di Giorgio Rochat, Ferdinando Pedriali e Roberto Gentilli); La guerra d’Etiopia. L’ultima impresa del colonialismo, Longanesi, Milano 2010.

Note

[1]«Nel 1982 l’Associazione nazionale reduci d’Africa dichiarò di voler portare Del Boca in tribunale a causa dei suoi scritti e per la «tutela morale del sacrificio compiuto dagli Italiani in Africa» e, sempre in quell’anno, la rivista “Il reduce d’Africa” dedicò a Del Boca un articolo pieno di invettive, dove si invitavano i reduci «a recarsi dai Del Boca vari e provvedere da soli», a propria difesa, a difesa di ciò che furono e fecero» (F.M. Cataluccio, Angelo del Boca e la cattiva memoria degli Italiani brava gente, «Corriere della Sera», 29/11/2012I)