Una prospettiva storica

Già il titolo ci mostra il differente approccio dei due autori al tema. Se, infatti, l’oggetto dell’analisi di Matteo Nucci (che è grecista, ma anche giornalista e narratore) erano, per lo più, gli eroi dell’epos (che dunque non possono essere facilmente comparati agli uomini in carne ed ossa), Sarah Rey (che insegna Storia antica nell’Ateneo di Valenciennes) mostra invece attenzione alla realtà storica di Roma antica. Lo fa indagando a tutto campo sulla sfera funeraria (pp. 14-29), su quella religiosa (pp. 30-43), su quella politica (pp.44-69), su quella oratoria (pp. 70-90), e su quella – per così dire – filosofica (pp. 91-106), non risparmiando neppure le manifestazioni di pianto nel cristianesimo antico (pp. 107-122).

Si tratta comunque di ambiti che non sono certo tra di loro impermeabili, anche perché, come ci ha insegnato il grande Claude Nicolet, il primo mestiere dell’uomo romano era il «mestiere di cittadino» e dunque nella Res publica Romanorumun po’ tutto era politica: anche il privato era dunque pubblico, come si sarebbe detto nelle assemblee studentesche di quando ero giovane…

Le forme del lutto

Una sola e breve premessa: il lutto, il funerale, l’adeguata e «lacrimata» sepoltura da sempre sono stati percepiti, insieme con le «nozze, tribunali ed are» di cui parla Foscolo proprio nei Sepolcri, come segnali di civiltà, di superamento collettivo di uno stato ferino. È per questo che già presso le antiche civiltà si trattava di riti pubblici, nei quali una comunità si doveva compattare per omaggiare il defunto. E ciò è vero anche per noi “moderni”, a prescindere dalle diverse credenze (o non credenze) religiose: ed è per tale ragione che in questi tristi giorni di pandemia è particolarmente doloroso che i morti non possano avere un saluto condiviso, e siano invece affidati solo a lacrime – per così dire – “private”.

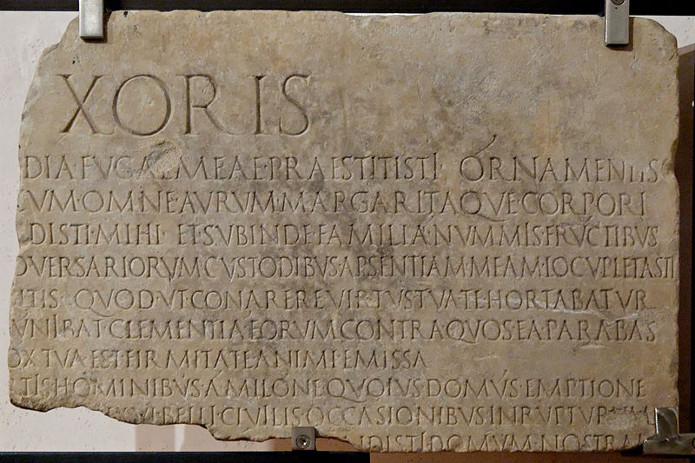

Ciò detto, a Roma le manifestazioni del lutto erano certamente pubbliche, e consistevano sia in più o meno pompose cerimonie funebri, spesso colorite dalla presenza di prefiche professioniste, sia in monumenti sepolcrali corredati di epitaffi. Questi ultimi facevano spesso menzione delle lacrime, invitando il casuale visitatore o il caro congiunto accorso al sepolcro a piangere la sorte del defunto («Tu che leggi queste parole, bagna di lacrime il mio tumulo», chiede un bambino morto a due anni in un epigramma di Marziale) oppure a risparmiare i singhiozzi («Perché ti affliggi per il mio destino concluso, tu, mia cara sposa […]? Cessa di lacerarti il petto stanco di lacrime e di singhiozzi: la vita è un viaggio a termine, e non è mai per molto tempo», invoca un marito in un’iscrizione sepolcrale ferrarese, con parole che sembrano anticipare il «breve nostro lungo viaggio» di montaliana memoria). Un caso a parte è la famosa Laudatio Turiae (ILS8393, I sec. a.C.), cioè la lode epigrafica che un vedovo fa della moglie a lui premorta: tra i meriti in vita della donna c’era stato quello di implorare in lacrime i nemici politici del marito, affinché questi fosse riabilitato in un momento di difficoltà. Insomma: il nostro piange una donna che aveva saputo piangere al momento giusto!

Il pianto e la religione

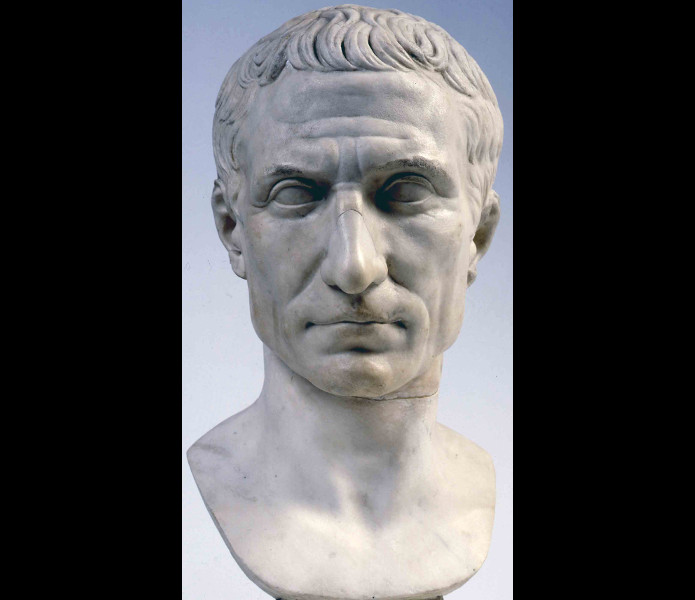

Si piangeva qualche volta per implorare gli dèi, ma qualche altra volta erano le statue degli dèi stessi a lacrimare, come le numerose Madonne dei secoli successivi: si trattava per lo più di cattivi presagi, come ricorda Tito Livio, che afferma come la statua di Giunone Salvatrice a Lanuvio avesse lacrimato nel 181 a.C., obbligando i Romani a rapidissimi sacrifici riparatori. Né le divinità mancavano di inviare lacrime in sogno, con funzione profetica: così Calpurnia, moglie di Cesare, sognò, secondo Plutarco, di piangere proprio la notte prima delle Idi di marzo del 44 a.C., fatali al (quasi) divino marito.

Lacrime e politica

A proposito di Cesare: da giovane aveva pianto di commozione davanti a una statua di Alessandro Magno (lo dicono Svetonio e Plutarco), perché ancora non era riuscito a emularne le gloriose imprese. L’aneddoto non venne ritenuto offensivo, anzi, ne simboleggiava l’intraprendenza politica e militare.

Meno comprensive furono le fonti verso l’imperatore Adriano, che «pianse come una donnicciola» (Historia Augusta) il bellissimo amasio Antinoo annegato nel Nilo: si trattava, probabilmente, di un pianto troppo “privato” per l’Augusto reggitore dell’ecumene romana…

E qui torno a quanto già accennato, e cioè al valore altamente politico delle lacrime a Roma: non è forse vero che la Repubblica venne instaurata nel 509 a.C. dopo che la nobile e pudicissima Lucrezia aveva, tra le lacrime, denunciato la violenza subita dal figlio di Tarquinio il Superbo? Infatti «la vita pubblica esige un impegno di tutto il corpo: l’uomo di Stato tanto quanto il comune cittadino si gettano nella realtà a piè pari, senza risparmiarsi» (p. 68). Le lacrime, tra l’altro umanizzano ai nostri occhi le figure dei generali vincitori: il dittatore Camillo pianse dopo la distruzione di Veio, il console Marcello dopo la presa di Siracusa, Scipione Emiliano dopo la fine dell’assedio a Cartagine. Il loro pianto non era solo liberatorio, ma includeva anche una sorta di cordoglio per la sorte dei valorosi nemici. Era, in fondo, un indizio di humanitas.

Cicerone, oratore strappalacrime

Il capitolo forse più interessante del libro è quello intitolato Il pianto nella voce. Scrive l’autrice: «L’eloquenza romana, giudiziaria o deliberativa, si abbevera dunque di singhiozzi. Per lo più le lacrime non sono viste come un’ammissione di impotenza o un segno di povertà argomentativa. Non degradano l’uomo che le versa. Vengono percepite come momenti di verità» (p. 89). Il tutto è corredato da numerosi esempi di discorsi, giudiziari e/o politici, nei quali l’oratore piange, suscita il pianto o ricorda il pianto altrui: il maestro di questo pathos oratorio è senza dubbio il grande Cicerone, abilissimo in varie occasioni a suscitare i pianti dei suoi uditori.

Eppure, l’eccesso di retorica emozionale lo tradì nel 52 a.C., durante la difesa di Milone, («Io per le lacrime non potrei più parlare e lui non vuole una difesa di lacrime»), che l’avvocato migliore di Roma non riuscì a far assolvere dall’accusa di omicidio del tribuno Clodio: troppo coinvolto, il nostro Tullio, in quel processo, in quanto amico di Milone e acerrimo nemico del politico assassinato. Non pianse però molto a lungo il condannato Milone, che le fonti vogliono esiliato di lusso a Marsiglia, dove si faceva scorpacciate di triglie freschissime.

Sunt lacrimae rerum

Utile anche le riflessioni sulla «bella morte» (sulla scia di Socrate) senza lacrime di celebri suicidi come Catone Uticense o Trasea Peto, come pure quelle sulla fine gioiosa dei martiri cristiani, ansiosi di ascendere in Paradiso: per loro le uniche vere lacrime erano quelle di pentimento dei peccati! Si tratta degli opportuni completamenti di un discorso complessivo che l’autrice conduce con lodevole equilibrio, adeguata documentazione di fonti e che correda con una buona bibliografia, utile sia agli addetti ai lavori, sia ai semplici appassionati. E con il merito di non volerci condurre a tutti i costi a conclusioni forzate, ma piuttosto insistendo sulla varietà fenomenologica delle lacrime romane.

Lacrime che sono dappertutto, se è vero che Virgilio scrisse sunt lacrimae rerum (Eneide 1, 462), in quanto sono le «cose» stesse a essere intrise di pianto, prima ancora di suscitarlo agli uomini. Frase bella e terribile nello stesso tempo, questa, davvero degna di un poeta di livello superiore come l’autore dell’Eneide.

I Romani e noi, tra autenticità e finzione

Un’ultima considerazione. Sarah Rey continua, prudentemente e opportunamente, a ricordarci la distanza tra i Romani e noi, l’alterità del loro mondo, della loro cultura, dei loro valori rispetto ai nostri. Si tratta di una cosa che condivido, memore della frase di uno dei miei Maestri – il celebre grecista Dario Del Corno – che a lezione ci ammoniva spesso ricordando che «gli antichi non sono mai moderni, grazie al cielo!».

Eppure, la stessa studiosa scrive: «I Romani distinguono tra una sottile gamma di emozioni: conoscono le lacrime sincere, le lacrime inopportune e il dolore muto. E quando un epitaffio evoca insieme i gemiti, i pianti e le lacrime di una madre, per noi, oggi, è difficile stabilire le sfumature di questa gradazione. Non è dunque l’età moderna ad aver inventato la sottigliezza psicologica. E tantomeno l’interiorità: i Romani hanno una coscienza individuale, sanno di essere vulnerabili e mortali» (pp. 126-127).

Già si è detto, inoltre, delle lacrime forse fittizie che oratori e politici romani sapevano sfoggiare al momento opportuno, o dei lamenti non troppo spontanei di chi implorava una grazia agli dei, tanto che ci si potrebbe perfino chiedere: «È tutta una posa il pianto romano? In verità, il calcolo sembra confondersi con la pratica» (p. 127). E potrei andare avanti a lungo…

Insomma: è vero, lo ribadisco, il mondo romano è lontano anni luce dal nostro, però troviamo, presso i Romani, emozioni autentiche senza tempo, così come finzioni e opportunismi che connotano anche il nostro tempo: e questo nel pianto, nel riso, nell’amore, nell’odio, nell’amicizia (fenomeno che ho studiato a lungo) e in molte altre manifestazioni della loro e della nostra vita.

Qui è bene che mi fermi, per evitare di trasformarmi in un apprendista antropologo: ma ancora una volta mi rafforzo nell’idea che l’approccio corretto al mondo antico debba faticosamente (e quasi miracolosamente) sintetizzare una prospettiva di alterità, una di comparazione e una di continuità rispetto al presente. Lo so, non è facile, anzi è difficilissimo: ma è nostro dovere provarci.