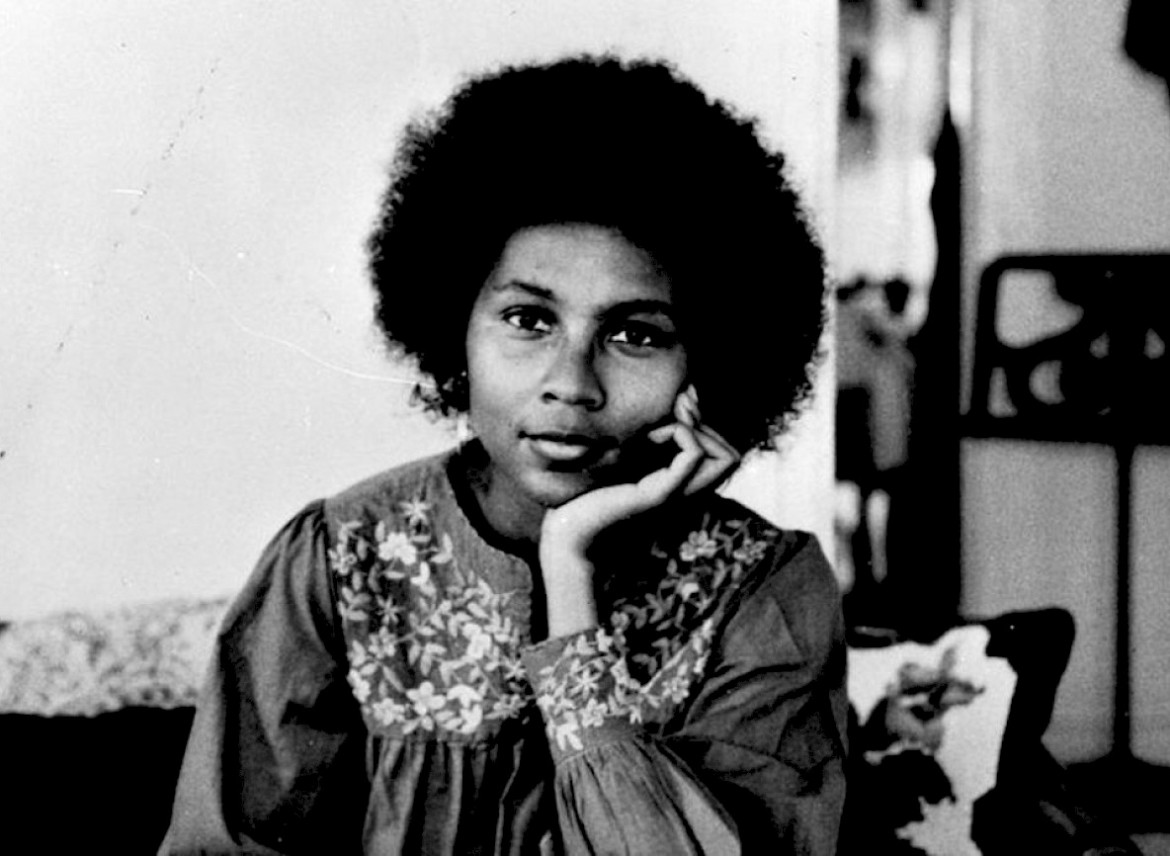

Nata nel 1952 nel Kentucky, una regione segnata dalla segregazione razziale negli Stati Uniti, Gloria Jean Watkins, meglio conosciuta come bell hooks, ha dato un contributo fondamentale alla riflessione pedagogica e femminista. La sua pedagogia si discosta dal cosiddetto “sistema educativo depositario”, un modello che considera l’insegnante come l’unico detentore del sapere, relegando gli/le studenti/esse a un ruolo passivo (hooks 1994). In risposta a tale visione, bell hooks propone un’educazione che favorisca la partecipazione attiva degli studenti e studentesse, mirata non solo all’acquisizione di conoscenze, ma anche all’emancipazione sociale e individuale.

Per hooks, l’emancipazione è possibile solo attraverso la consapevolezza delle dinamiche di oppressione legate a genere, classe e razza. L’aula, quindi, non è solo uno spazio di apprendimento, ma un luogo di riflessione critica che sfida le strutture di potere tradizionali e promuove l’uguaglianza, l’inclusività e la giustizia sociale (hooks 1990). In questo modo, nasce l’“aula femminista” (hooks 1994). La pedagogia di bell hooks, centrata sulla valorizzazione delle voci di tutte e tutti, in particolare quelle marginalizzate, resta estremamente rilevante soprattutto oggi, e soprattutto in un contesto educativo e sociale che vuole davvero affrontare le sfide legate alle disuguaglianze. Questo articolo esplorerà la contemporaneità della pedagogia hooksiana cercando di rispondere alla domanda: perché dovremmo continuare a parlare di bell hooks oggi?

Chi è bell hooks

bell hooks[1], nata Gloria Jean Watkins nel 1952 a Hopkinsville, una cittadina del Kentucky, deve il suo pseudonimo alla bisnonna materna, Bell Blair Hooks. Cresciuta in una famiglia umile, figlia di un addetto alle pulizie e di una domestica, hooks ha vissuto in prima persona la discriminazione razziale che caratterizzava il sud degli Stati Uniti. Fino alla fine degli anni Sessanta, infatti, le persone afroamericane frequentavano scuole segregate, separate dunque da quelle delle persone bianche. Questa esperienza ha avuto un impatto profondo sulla sua visione del mondo e sul suo percorso accademico, contribuendo alla formazione della sua coscienza critica nei confronti delle strutture di potere.

Distinguendosi come studentessa brillante, hooks ha ricevuto una borsa di studio per proseguire gli studi all’Università di Stanford, dove ha sviluppato e affinato le sue teorie riguardanti l’intersezionalità di razza[2], genere e classe sociale. Studiare a Standford, un’università di élite prevalentemente bianca, le ha permesso di analizzare criticamente le dinamiche di esclusione e di potere.

La schiavitù negli Stati Uniti, che ha avuto inizio nel 1619 e si è conclusa nel 1865, e la segregazione razziale, che ha continuato a limitare i diritti degli afroamericani fino agli anni Sessanta, sono temi centrali nel pensiero di bell hooks. La sua esperienza diretta con la segregazione razziale ha profondamente influenzato le sue opere sulla disuguaglianza e sull’emancipazione sociale.

Il femminismo di bell hooks

bell hooks inizia a scrivere il suo primo saggio, Non Sono una Donna, Io? Donne Nere e Femminismo[3] (Titolo originale: Ain’t I A Woman? Black Women and Feminism), quando ha solo 19 anni. Il libro, pubblicato nel 1981, si ispira al celebre discorso dell’abolizionista[4] afroamericana Sojourner Truth (1797-1883), che pone la domanda «Ain’t I a Woman?» (Non sono forse una donna?) per denunciare le discriminazioni che le donne nere subivano, sia per la loro condizione di genere che per la razza.

In questo lavoro, hooks esplora il sistema di oppressione che ha colpito le donne nere dal XVII al XX secolo, evidenziando la loro solitudine all’interno della loro lotta per i diritti. Una delle sue analisi più significative riguarda l’intersezione di razza, genere e classe sociale durante il periodo dello schiavismo. Le donne nere, infatti, non avevano accesso alla posizione di “sorvegliante”, che garantiva condizioni di vita migliori rispetto agli altri schiavi. Inoltre, le violenze sessuali, perpetrate sia da uomini bianchi sia da uomini neri, avevano un impatto devastante sulle schiave, anche perché accusate dalle padrone bianche di sedurre i loro mariti. Questo fenomeno è oggi conosciuto come “victim blaiming”, ovvero la colpevolizzazione della vittima, considerata responsabile della violenza che subisce. Continuiamo a osservare come questo atteggiamento sia particolarmente diffuso nella società odierna, soprattutto nel contesto della violenza di genere.

Nelle lotte femministe del XX secolo, le donne nere vengono escluse anche per interessi diametralmente opposti rispetto a quelli delle donne bianche. Avendo lavorato in condizione di schiavismo, le donne nere aspirano alla possibilità di rimanere a casa ad accudire la prole e prendersi cura della casa, condizione tipica delle donne borghesi bianche; le donne bianche, a cui il lavoro salariato era stato precluso, lottano per l’accesso lavorativo.

Nel suo saggio Casa: un sito di resistenza (Homeplace: A site of Resistance), pubblicato nel 1990 e contenuto nel corpus di saggi che hanno dato vita a Elogio del margine (Yearning: Race, Gender, and Cultural Politics), hooks esamina il significato diverso che la casa assume per le persone nere. La casa rappresenta un luogo di resistenza e di cura, un rifugio dalla violenza razzista e sessista che caratterizzava la vita fuori dalle mura domestiche. Ma soprattutto, uno spazio loro negato, avendo dovuto svolgere il lavoro domestico e di cura nelle case delle famiglie borghesi bianche.

La filosofia di bell hooks ha avuto un impatto profondo nel movimento femminista. Come afferma in Feminist Theory: From Margin to Center[5] (1984), hooks è consapevole di come il patriarcato cerchi di creare divisioni tra le donne, e sottolinea l’importanza della solidarietà tra donne di diversa provenienza, classe e colore di pelle. Per questo motivo promuove una revisione degli obiettivi del femminismo affinché includano non solo le donne bianche, di classe medio-alta e istruite, ma anche le donne di colore e le persone con identità sessuali diverse. Questa consapevolezza politica dovrebbe iniziare all’interno delle scuole, dove la formazione e l’educazione sono fondamentali per abbattere le diseguaglianze.

Il femminismo promosso da bell hooks anticipa molte delle istanze oggi tipiche del femminismo intersezionale, termine che ai tempi non era ancora usato. Fu infatti la femminista e professoressa di legge Kimberlé Williams Crenshaw a coniarlo, nel 1989, per illustrare come le categorie di genere, classe e razza si intrecciassero e sovrapponessero dando luogo a problematiche specifiche nel contesto lavorativo. L’impegno politico di hooks, che ha attraversato sia il campo accademico sia l’attivismo si è sempre basato sulla comprensione dei molteplici sistemi di oppressione, che, a distanza di 50 anni, continuano a costituire il cuore della lotta femminista contemporanea. Riconoscere l’esistenza di soggetti dalle caratteristiche ed esperienze diverse è fondamentale nelle società odierna. Come creare questa consapevolezza? Nelle aule di scuola, risponderebbe bell hooks.

La pedagogia di bell hooks

Nonostante una trilogia interamente dedicata all’insegnamento, composta da Insegnare a Trasgredire (1994) (Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom), Insegnare comunità (2003) (Teaching Community: A Pedagogy of Hope) e Insegnare il pensiero critico (2010) (Teaching Critical Thinking: Practical Wisdom), è soprattutto il primo libro ad aver lasciato un segno profondo.

Per bell hooks, l’insegnamento non deve essere semplicemente una trasmissione di informazioni, ma deve promuovere lo sviluppo intellettuale e spirituale delle alunne e degli alunni. Ispirandosi alla pedagogia di Paulo Freire (1921-1997), pedagogo e teorico dell’educazione brasiliano e autore della Pedagogia dell’oppresso (Pedagogia do oprimido) (1970), hooks sfida il cosiddetto «sistema depositario» dell’istruzione, un sistema in cui gli studenti sono chiamati a consumare passivamente le informazioni date dagli insegnanti tramite la memorizzazione. Al contrario, hooks concorda con l’enfasi che Freire pone sulla praxis, cioè sull’azione e la riflessione promossa attraverso un approccio pedagogico critico e impegnato, che rende gli studenti e le studentesse partecipanti attivi, dentro e fuori dalla classe. Dire che l’istruzione è impegnata significa che anche chi insegna deve esserlo, evitando di riprodurre sistemi di dominazione all’interno dell’aula. Così, utilizzando le parole di Freire, l’istruzione deve essere una pratica della libertà, ossia uno strumento che permetta alle persone di prendere coscienza della propria situazione, prospettiva arricchita dall’analisi sul genere e sulla razza condotta da hooks.

Per hooks, l’aula deve essere uno spazio democratico in cui tutti sentano la responsabilità di contribuire. Tutte e tutti i presenti, indipendentemente da genere, razza o classe sociale, devono poter partecipare. Questa visione è influenzata dalla sua critica alla propria formazione universitaria. Durante i suoi anni da studentessa, esisteva un accordo tacito secondo cui la classe sociale non veniva mai discussa, così come i pregiudizi legati alla borghesia che influenzavano il processo educativo non venivano mai messi in discussione. I valori borghesi, e in particolare quelli legati al decoro, creano una barriera nell’aula, impedendo la possibilità di confronto e conflitto, limitando il dissenso e cercando di mantenere l’ordine a ogni costo (hooks 1994, 200).

L’aula femminista rappresenta l’unico spazio in cui le studentesse e gli studenti provenienti da contesti economici svantaggiati e di classe lavoratrice possono esprimersi riguardo al loro status economico e sociale, stimolando una critica sull’impatto della classe sociale sullo status di ciascun individuo e sui pregiudizi di classe all’interno del pensiero femminista (hooks 1994). Quando era a Stanford, durante il primo corso di Women’s Studies (oggi chiamati Studi di genere), le professoresse (bianche) parlavano di “donne” utilizzando come norma l’esperienza delle donne bianche provenienti da contesti economici privilegiati (ibid.), rendendo dunque quell’esperienza universale. È fondamentale, invece, creare uno spazio, o meglio una comunità, in cui si possa ascoltare la voce di ciascuna persona, in cui la presenza di tutti sia riconosciuta e valorizzata. La propria voce è quindi al centro della pedagogia di hooks; è la propria voce che rende possibile l’aula femminista.

Conclusione

L’influenza di bell hooks nel campo dell’educazione e del femminismo continua a essere decisiva anche oggi. La sua proposta di un’educazione critica, inclusiva e intersezionale, ci invita a ripensare le strutture educative tradizionali, spingendoci verso un sistema che abbatta le barriere di genere, razza e classe. Il suo lavoro, che ha attraversato il pensiero pedagogico, il femminismo nero e l’attivismo sociale, rimane un faro per chi cerca di promuovere un cambiamento autentico, dove ogni voce, soprattutto quella di chi è marginalizzato, è riconosciuta e valorizzata. In un mondo che continua a sfidare le discriminazioni, l’aula femminista proposta da bell hooks è più che mai un luogo di liberazione.

Bibliografia

K. Crenshaw, Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics, in “University of Chicago Legal Forum”, n. 1, 1989, pp. 139-167.

P. Freire, Pedagogy of the Oppressed, trad. M. Bergman Ramos, Continuum, New York 1970.

b. hooks, Ain’t I a Woman? Black Women and Feminism, South End Press, Boston 1981.

b. hooks, Feminist Theory: From Margin to Center, South End Press, Boston 1984.

b. hooks, Yearning: Race, Gender, and Cultural Politics, South End Press, Boston 1990.

b. hooks, Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom, Routledge, New York 1994; Insegnare a trasgredire, trad. it di feminoska, Meltemi 2020

b. hooks, Teaching Community: A Pedagogy of Hope, Routledge, New York 2003; Insegnare comunità, trad. it di feminoska, Meltemi 2022.

b. hooks, Teaching Critical Thinking: Practical Wisdom, Routledge, New York 2010; Insegnare il pensiero critico, trad. it di feminoska, Meltemi 2023.S. Truth, Ain’t I a Woman?, in Sojourner Truth: Ain’t I a Woman, edited by John A. Williams, W.W. Norton & Company, New York 1993.

Note

[1] bell hooks decide di scrivere il suo nome in minuscolo per non porre l’accento sull’autorialità di chi scrive e parla; secondo lei, è ciò che viene comunicato che è importante, non chi lo comunica.

[2] Con razza non si fa qui riferimento all’esistenza, peraltro non scientifica, di razze distinte; il termine razza è usato per analizzare le diseguaglianze strutturali che emergono dalle categorie razziali e per descrivere costruzioni sociali che continuano a influenzare profondamente le esperienze di oppressione e privilegio.

[3] Si deve alla traduttrice, saggista e giornalista Maria Nadotti la traduzione dall’inglese all’italiano della vasta produzione teorica di bell hooks.

[4] L’aggettivo abolizionista si riferisce a quelle persone impegnate nella lotta per l’abolizione del sistema schiavista.

[5] Non esiste una traduzione ufficiale in italiano. La traduzione letterale del titolo sarebbe “Teoria femminista: dal margine al centro”.