Una premessa necessaria

Homunculi quanti estis! Ut eiecti natant!

Rudens,154

Noi e gli antichi. La contemporaneità della cultura classica è un percorso che si è aperto il 4 ottobre 2024 con la lectio magistralis di Ivano Dionigi e che successivamente ha visto gli interventi di Maurizio Bettini, Giulio Guidorizzi e Carlo Mariani (qui il programma), una occasione per trasformare la didattica in chiave orientativa, rileggere le discipline della scuola e riconfigurare il curricolo favorendo l’interdisciplinarità, l’intersezione tra i saperi e le connessioni tra gli ambiti di conoscenza; prima di tutto però Noi e gli antichi è una visione delle discipline umanistiche, in particolare del greco e del latino, è un modo di volgere lo sguardo al passato e alla storia e di dare risposte, ormai indifferibili, alle domande che lo scenario attuale, dentro e fuori la scuola, come docenti ci impone.

Che senso ha parlare oggi di cultura classica nell’era dell’intelligenza artificiale generativa? Quale orizzonte di significato possiamo ridisegnare attorno al mondo antico, alla miriade di connessioni e relazioni che portano fino a noi, contaminando saperi e competenze? In che modo la scuola può “fare sistema” coniugando i processi formativi con la molteplicità dei futuri?[1]

In termini di didattica come possiamo lavorare concretamente? Come progettare un apprendimento significativo? Dobbiamo partire dai “nodi di senso” per rendere percorribili le nostre discipline, seguirne il percorso che attraversa i secoli, coglierne analogie e dissonanze con l’oggi. È così che dalla lettura astratta potremo passare a una pratica attiva del testo antico e dell’antico in senso lato e superare così una concezione esclusivamente funzionale delle conoscenze. Chi apprende deve essere in grado di attribuire senso a ciò che impara e di coglierne il significato in termini di realtà.

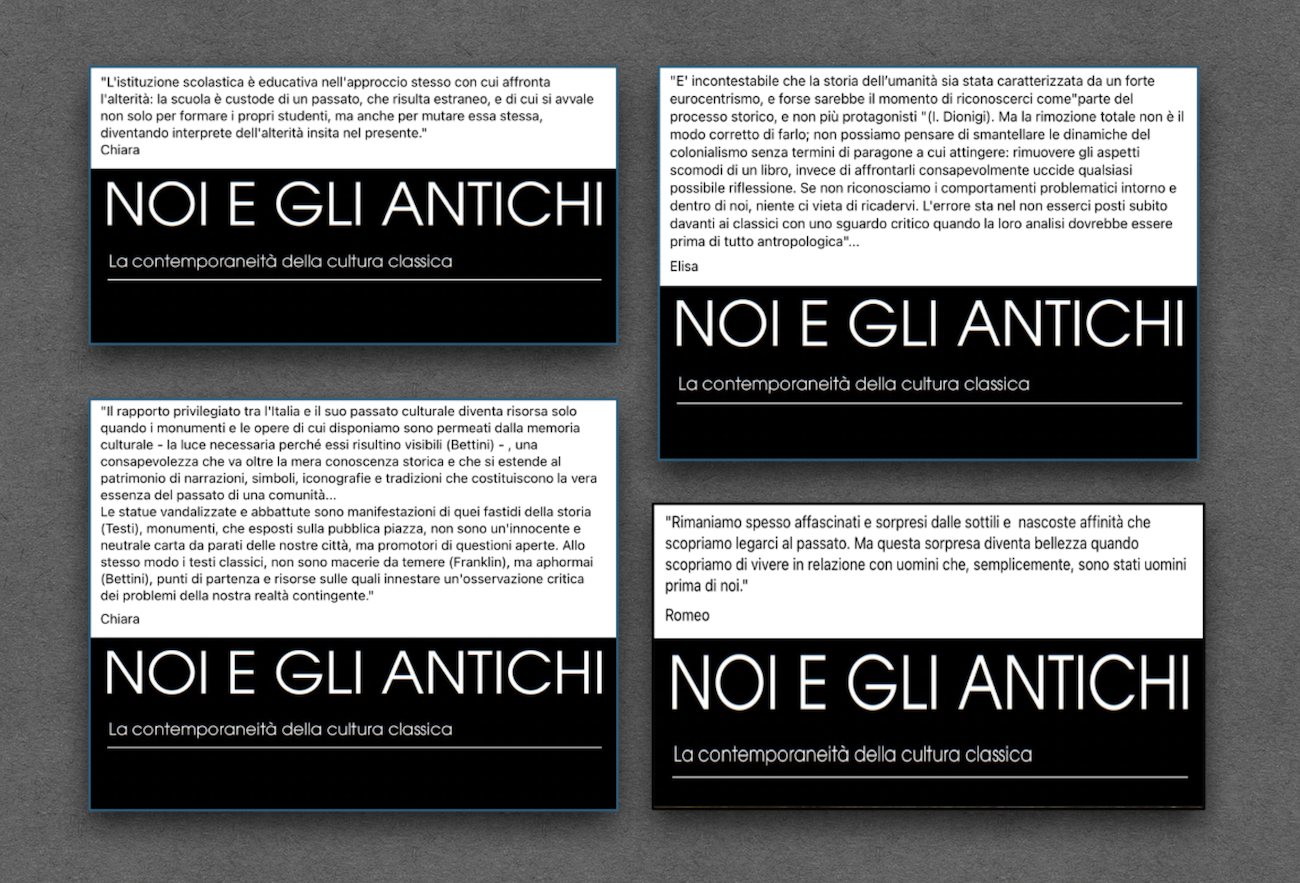

La 56a Sessione Nazionale del Parlamento Europeo Giovani Italia sul tema Fortified by heritage: Combining the Past with Tomorrow’s Sustainable Innovation è stata un’occasione per fare un primo bilancio in termini di proposte didattiche, ma, prima di qualsiasi riflessione di metodo, è necessario lasciare la parola proprio a chi ha animato il percorso. Quali sono le riflessioni delle ragazze e dei ragazzi circa il rapporto tra noi e gli antichi? Vediamo qualche esempio.

Alterità e relazione

Nelle riflessioni degli studenti le parole che colpiscono sono estraneità, alterità, ma anche risorsa, relazione, memoria culturale, analisi antropologica.

Gli antichi appartengono a un passato che sentiamo estraneo, «il passato è una terra straniera, fanno le cose in modo diverso laggiù» affermava L.P. Hartley[2]; il passato, certo, è distante da noi nello spazio e nel tempo, ma ad esso possiamo guardare con lo “sguardo di lontano”, possiamo tentare, con il metodo dell’antropologo[3], di colmare quella distanza che ce ne separa per renderci conto che ci troviamo di fronte a uno «smisurato specchio»[4], come afferma Maurizio Bettini, in grado di gettare la sua immagine sul nostro presente e di illuminarlo, ricorrendo a Greci e Romani come «fautori di continuità» e contemporaneamente «portatori di estraneità»[5].

Un caso di studio

Prendiamo in considerazione un caso di studio[6] e partiamo da un manufatto della fine del VII secolo a.C., il cratere a figure nere Tardo Geometrico di Pithecusae (Ischia)[7], primo approdo dei coloni provenienti dall’Eubea.

Si tratta di un grande vaso che serviva nel simposio per mescolare vino e acqua[8]. Esso costituisce la testimonianza di una antica tradizione iconografica[9] già attestata nei rilievi di Medinet Habu in Egitto, in cui si legge il naufragio di una imbarcazione dei Popoli del mare (1190 a.C. circa). Per rendere una scena di naufragio si rappresentava in modo realistico una barca rovesciata in mezzo a un mare di pesci e uomini annegati; qui, nel nostro cratere, un naufrago è evidentemente ancora in vita e viene rappresentato nel tentativo di trovare scampo a nuoto. Il mare non risparmia nulla: uomini, barca, sartiame, oggetti trasportati sono travolti dalla furia della corrente che viene convenzionalmente resa dalla svastica che compare in ogni spazio lasciato libero dalla raffigurazione dei marinai, dei pesci o dell’imbarcazione.

Il contesto storico rievocato dall’immagine è il Mediterraneo, nella sua dimensione geografica[10], della seconda colonizzazione greca che vide la fondazione di colonie, apoikíai (apoikía è “(la casa) lontano/via da casa”), dal Mar Nero, l’antico Ponto Eusino, alle coste della Spagna e dell’Africa, e lo sviluppo di densi rapporti commerciali tra colonie e città della madrepatria[11]. Esse trovarono una trasfigurazione letteraria nell’Odissea e nel viaggio del protagonista che dopo aver doppiato capo Malea[12] entra in uno scenario mitico-favoloso che molti hanno tentato di ridurre alla geografia reale[13].

Al ricordo dell’accoglienza ostile riservata nella Sicilia pregreca a Odisseo, che viene spogliato di tutto e trattato come un ladrone, si contrappone l’incontro con i Feaci philéretmoi “amanti dei remi” e campioni della xenía, “ospitalità”[14]; ma tra gli episodi narrati nell’Odissea è quello del Ciclope che più doveva indurre i Greci ad apprezzare le strutture della pólis allora in formazione[15].

A questa stessa iconografia appartiene l’oinochoe a figure rosse Tardo Geometrica della prima metà VIII sec. a.C. conservata a Monaco del cosiddetto Gruppo della caccia[16], secondo alcuni, la più antica rappresentazione del naufragio di Odisseo narrato nel V libro dell’Odissea. Ma il lungo viaggio di Odisseo è costellato di naufragi, in cui il protagonista perde tutti i compagni. Ormai solo, leggiamo ai vv. 420-425 del XII libro:

αὐτὰρ ἐγὼ διὰ νηὸς ἐφοίτων, ὄφρ’ ἀπὸ τοίχους

λῦσε κλύδων τρόπιος· τὴν δὲ ψιλὴν φέρε κῦμα.

ἐκ δέ οἱ ἱστὸν ἄραξε ποτὶ τρόπιν· αὐτὰρ ἐπ’ αὐτῷ

ἐπίτονος βέβλητο, βοὸς ῥινοῖο τετευχώς·

τῷ ῥ’ ἄμφω συνέεργον ὁμοῦ τρόπιν ἠδὲ καὶ ἱστόν,

ἑζόμενος δ’ ἐπὶ τοῖς φερόμην ὀλοοῖσ’ ἀνέμοισιν.

Io m’aggiravo dentro la nave: ed ecco un maroso

dalla chiglia staccò le murate. Nuda la portavano i flutti.

Poi sbatté l’albero contro la chiglia: era gettato

su di esso uno strallo fatto di pelle di bue.

Legai con esso ambedue, la chiglia con l’albero,

e seduto su di essi ero spinto dai venti funesti.

Correlativo oggettivo

Possiamo lasciare a questo punto che il manufatto da cui abbiamo iniziato funzioni da “correlativo oggettivo”[18] di un fenomeno più complesso, le migrazioni[19], che si apre alla transdisciplinarità e alla coprogettazione[20] e costruire a partire dal cratere di Pithecusae un percorso il cui senso orientativo sarà presentato in maniera intenzionale e strutturata agli studenti.

La realtà del naufragio e del pericolo che il mare costituiva possiamo «cercare di immaginarlo, di vederlo con gli occhi di un uomo del passato»[21], o spingerci oltre «stabilendo connessioni non solo culturali, ma anche emotive ed empatiche sul dramma degli umani»[22]; nella fotografia pubblicata da «La Stampa»[23] il bambino che sembra dormire è Alan Kurdi, di 3 anni, morto annegato sulla spiaggia di Bodrum in Turchia il 3 settembre 2015. Proveniva con la famiglia dalla Siria. L’unico superstite al viaggio verso le coste di Kos è stato il padre. Anche la madre e la sorella di Alan sono perite nel naufragio.

La fotografia è un pugno allo stomaco. Il dibattito sull’opportunità di pubblicarla è stato animato. L’impatto emotivo è fortissimo e come molte altre immagini odierne la connessione passato/presente induce un primo livello di comprensione, in termini di empatia e partecipazione emotiva. A esso deve però seguire un secondo livello legato a una contestualizzazione e a un approfondimento del problema attraverso la ricerca esplorativa e lo studio del fenomeno delle migrazioni nel passato e nel presente tale da permettere di costruire una mappatura per «quello specifico campo di ricerca che l’insegnante, in quel contesto situato, ritiene di proporre alla classe»[24].

La mappatura può essere costruita attorno a nozioni come straniero, cittadinanza[25], frontiera, confine[26] e a categorie, disposte secondo un asse dicotomico, come noi/altro, noto/ignoto, diritti/doveri, accoglienza/rifiuto, dialogo/chiusura, individuo/società, centro/periferia, relativismo culturale/etnocentrismo.

Le e gli studenti si renderanno allora conto, ad esempio, che gli antichi vedevano la questione dei diritti che oggi definiamo umani in una prospettiva diversa dalla nostra. Non si tratta tanto della opposizione tra giusnaturalismo e giuspositivismo, che appare emergere[27] quando ci avviciniamo ad esempio al mito di Antigone, di particolare «recettibilità» e «capacità di entrare in contesto»[28], ma di un differente punto di vista in base al quale chi si trovava nelle condizioni previste poteva ragionevolmente attendersi, al di là dell’appartenenza alla stessa comunità, il rispetto di una serie di obblighi che definiamo umani in quanto appartenenti alla societas umana. Vedranno che ad Atene, i sacerdoti detti Boyzýgai, “coloro che aggiogano i buoi”, nel compiere l’aratura sacra, con cui si apriva la stagione dei lavori agricoli ordinari, pronunciavano una serie di maledizioni «contro coloro che negavano fuoco e acqua a chi ne faceva richiesta, contro coloro che si rifiutavano di mostrare la strada agli erranti, contro coloro che lasciavano insepolto un cadavere». Non sono «interdizioni», ma «obbligazioni» – sottolinea Maurizio Bettini – «doveri di solidarietà dell’uomo verso l’uomo[29].

Conclusioni

Qual è allora la sfida per noi docenti? Allenare i giovani al pensiero critico, mostrare che la storia non è un dogma[30], aiutarli a decolonizzare il design del mondo, abituarli al dialogo, perché solo nella relazione è possibile definire l’identità e individuarsi[31]. Gli antichi, che abitavano un mondo geograficamente più limitato del nostro ma al contempo complesso, possono aiutarci in questo, nelle analogie e nelle differenze, perché – parafrasando un verso di Dante Gabriel Rossetti – they have been here before[32].

Note

[1]A questo link tutte le informazioni sugli incontri, i relatori dell’edizione 24/25 e una bibliografia minima di riferimento nella sezione Biblioteca: https://sites.google.com/istitutomachiavelli.edu.it/noiegliantichi.

[2] «The past is a foreign country; they do things differently there», L.P. Hartley, The Go-Between, Penguin, London 1953, p. 7 (traduzione mia).

[3] M. Bettini, A che servono i Greci e i Romani?, Einaudi, Torino 2017, p. 117.

[4] M. Bettini, Arrogante umanità. Miti classici e riscaldamento globale, Einaudi, Torino 2025, p. 3.

[5] Bettini, A che servono i Greci e i Romani?, cit., p. 134.

[6] Il testo che segue costituisce la lezione cornice di un possibile percorso di didattica orientativa sul tema delle migrazioni. Per i criteri del curricolo orientativo seguiti si veda C. Mariani, Didattica orientativa. Le idee, le forme, gli strumenti per orientare con i saperi della scuola secondaria, Utet Università, Milano 2024, pp.15-19. Parte fondamentale della progettazione didattica è costituita dalla narrazione del percorso. Carlo Mariani afferma: «Documentare implica un lavoro sul design della didattica; un lavoro che in un’attività curricolare riesce a palesare connessioni, snodi e diramazioni talvolta sorprendenti, un lavoro che stimola la riflessione sui passaggi che scandiscono i processi di insegnamento/apprendimento in qualunque pratica educativa. Documentare consente, anche e soprattutto in itinere, la messa a punto di strategie mirate, permette di introdurre correttivi ‘in corso d’opera’ e di individuare ‒ di volta in volta ‒ stili e modalità di insegnamento differenti; documentare significa ‘prendersi cura’ del percorso intrapreso sia che questo riguardi la gestione e il clima della classe sia che si riferisca ad attività che fungono da sostegno all’orientamento» In Il ‘grado zero’ della documentazione, in Biblioteca dell’Innovazione. Idee e risorse per la scuola, a cura di Carlo Mariani, Domenico Morreale, Francesco Matera, URL: https://biblioteca.indire.it/path/14/show/1014 (ultima consultazione 16.03.2025).

[7] Il Cratere del naufragio è conservato presso il Museo Archeologico di Pithecusae di villa Arbusto (Ischia) https://www.pithecusae.it.

[8] Così si abbassava il contenuto alcolico del vino; kratér, dal verbo keránnymi “mischiare, mescolare”.

[9] E.J. Shepherd, Populonia, un mosaico e l’iconografia del naufragio, in «Mélanges de l’école française de Rome», 1999, 111-1, pp. 133-134 (https://www.persee.fr/doc/mefr_0223-5102_1999_num_111_1_2072, ultima consultazione 15.03.2025).

[10] Si veda C. Pizzirani, Da Odisseo alle Nereidi. Riflessioni sull’iconografia etrusca del mare attraverso i secoli, in «OCNUS. Quaderni della Scuola di Specializzazione in Archeologia», 13 (2005), in particolare Odisseo. La dimensione geografica del mare (VIII secolo-550 a.C.), pp. 253-258.

[11] Per orientarsi nella geografia dei Greci sarà utile fare riferimento a D. Jouanna, Vicino, lontano. Come i Greci vedevano il mondo, Carocci, Roma 2020, in particolare per “l’altrove fantastico” dell’Odissea pp. 38-40.

[12] Per la localizzazione di capo Malea https://www.openstreetmap.org/?mlat=36.438056&mlon=23.198611&zoom=6#map=6/36.44/23.20.

[13] Ampia eco ha avuto a suo tempo il tentativo di collocare il viaggio di Odisseo nei mari dell’Europa Settentrionale; cfr. F. Vinci, Omero nel Baltico. Saggio sulla geografia omerica, Palombi, Roma 2002. Per la geografia mediterranea si può consultare, oltre alle numerose mappe, la ricostruzione al link https://uploads.knightlab.com/storymapjs/e293c6f9d29c82136a40c3d1c3c2c723/il-viaggio-di-ulisse/index.html (ultima consultazione 17.03.2025).

[14] S. Galeotti, Exitio est avidum mare nautis: la miserrima naufragorum fortuna nell’antico Mediterraneo, in «JusOnline. Rivista di scienze giuridiche», VI, 4, 2020, p. 105 (https://jus.vitaepensiero.it/news-papers-exitio-est-avidum-mare-nautis-la-miserrima-naufragorum-fortuna-nellantico-mediterraneo-5419.html, ultima consultazione 15.03.2025).

[15] E. Cantarella, Ippopotami e sirene. I viaggi di Omero e di Erodoto, Utet, Novara 2014, p. 14.

[16] L’oinochoe è conservata presso lo Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek di Monaco, inv. no. 8696.

[17] Omero, Odissea, a cura di A. Heubeck, traduzione di G. Aurelio Privitera, Fondazione Lorenzo Valla, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1983, vol. III – Libri IX-XII, p. 175.

[18] C. Mariani, Didattica orientativa, cit., pp.13-14.

[19] C. Mariani, Learning to Become. Un curricolo per innovare la scuola, Utet Università, Milano 2023, pp. 151-179. Si veda anche http://carlomariani.altervista.org/connessioni/materiali/Leggere-le-Migrazioni.pdf (ultima consultazione 16.03.2025).

[20] Latino, Greco, Italiano, Geostoria, Diritto, Scienze naturali, Lingua inglese, Matematica, IRC/Alternativa.

[21] F. Braudel, Il Mediterraneo. Lo Spazio, La Storia, Gli Uomini, Le tradizioni, Bompiani, Firenze-Milano 2017, p. 33.

[22] Mariani, Didattica orientativa, cit., p. 14.

[23] M. Calabresi, La spiaggia al confine dell’Europa, «La Stampa», 3 settembre 2015 URL: https://www.lastampa.it/opinioni/editoriali/2015/09/03/news/la-spiaggia-su-cui-muore-l-europa-1.35220580/ (ultima consultazione 16.03.2025).

[24] Si veda il par. 4 Connettere i punti in Mariani, Learning to Become, cit., pp. 72-73.

[25] Richiama alla necessità urgente di «ripensare in termini nuovi la nozione di ‘straniero’ e di ‘cittadinanza’» sottolineando la diversità della nostra società da quella dei Greci e i Romani Mario Lentano a conclusione del percorso in M. Lentano, Straniero, Inschibboleth Edizioni, Roma 2021, pp. 165-167.

[26] Si veda G. De Sanctis, Frontiera, Inschibboleth Edizioni, Roma 2024, pp. 9-21.

[27] Per una riflessione sul mito e sul personaggio sofocleo si veda E. Cantarella, Contro Antigone o dell’egoismo sociale, Einaudi, Torino 2024.

[28] Bettini, Arrogante umanità, cit. p. 50.

[29] M. Bettini, Homo sum. Essere “umani” nel mondo antico, Einaudi, Torino 2019, pp. 51-54 e p. 61. In particolare, per le fonti delle maledizioni rituali, n. 4 p. 52.

[30] A. Miccichè, I. Pizzirusso, M. Ravveduto, Il primo libro di didattica della storia, Einaudi, Torino 2025, p. 136.

[31] V. Gallese, U. Morelli, Cosa significa esseri umani? Corpo, cervello e relazione per vivere nel presente, Raffaello Cortina Editore, Milano 2024, p. 70.

[32] D.G. Rossetti, Sudden light in Poems, Ellis & White, London 1881, p. 242, http://www.rossettiarchive.org/img/1-1881.1stedn.242-243.jpg (ultima consultazione 16.03.2025).