Una traduzione d’autore

Come ormai avviene da qualche anno, la parte da tradurre è anticipata da un pre-testo e fatta seguire da un post-testo, entrambe con la versione italiana affiancata alla lingua originale. Mi limito dunque, in questa sede, a proporre la traduzione di Stefania Rubatto (da Platone, Tutte le opere, Newton Compton editore, il cui ebook ho nel mio pc…) della parte proposta solo in greco:

È dunque questa la lode di Omero a Minosse fatta di poche parole, ma mai indirizzata a nessun altro dei suoi eroi. In più punti della sua opera come qui risulta chiaro che per Omero Zeus è un dio sapiente e che la sapienza è un’arte bellissima. Il poeta dice inoltre che Minosse ogni nove anni conversava con Zeus e lo frequentava per essere educato, in quanto Zeus è il vero sapiente. Che dunque Omero non attribuisca a nessuno degli eroi, se non a Minosse, il privilegio di essere educato da Zeus costituisce già di per sé una lode meravigliosa. Inoltre nell’Odissea, nel passo della discesa agli Inferi, Omero ha rappresentato nelle vesti di giudice con lo scettro d’oro Minosse e non Radamante; in alcun modo Radamante riveste qui la funzione di giudice o di intimo di Zeus. Per questi motivi io affermo che tra tutti Omero ha lodato in particolare Minosse. Non esiste infatti lode più grande dell’essere detto il solo figlio di Zeus ad essere stato educato da Zeus.

Come al solito, affido ad altri il compito di un’indagine più propriamente sintattica e/o grammaticale del brano, che definirei comunque di “media difficoltà”: proporrò invece in questa sede qualche modesta considerazione sul suo contenuto, nonché sui tre quesiti proposti in calce ad esso.

Zeus e Minosse, padre e figlio, ma non solo

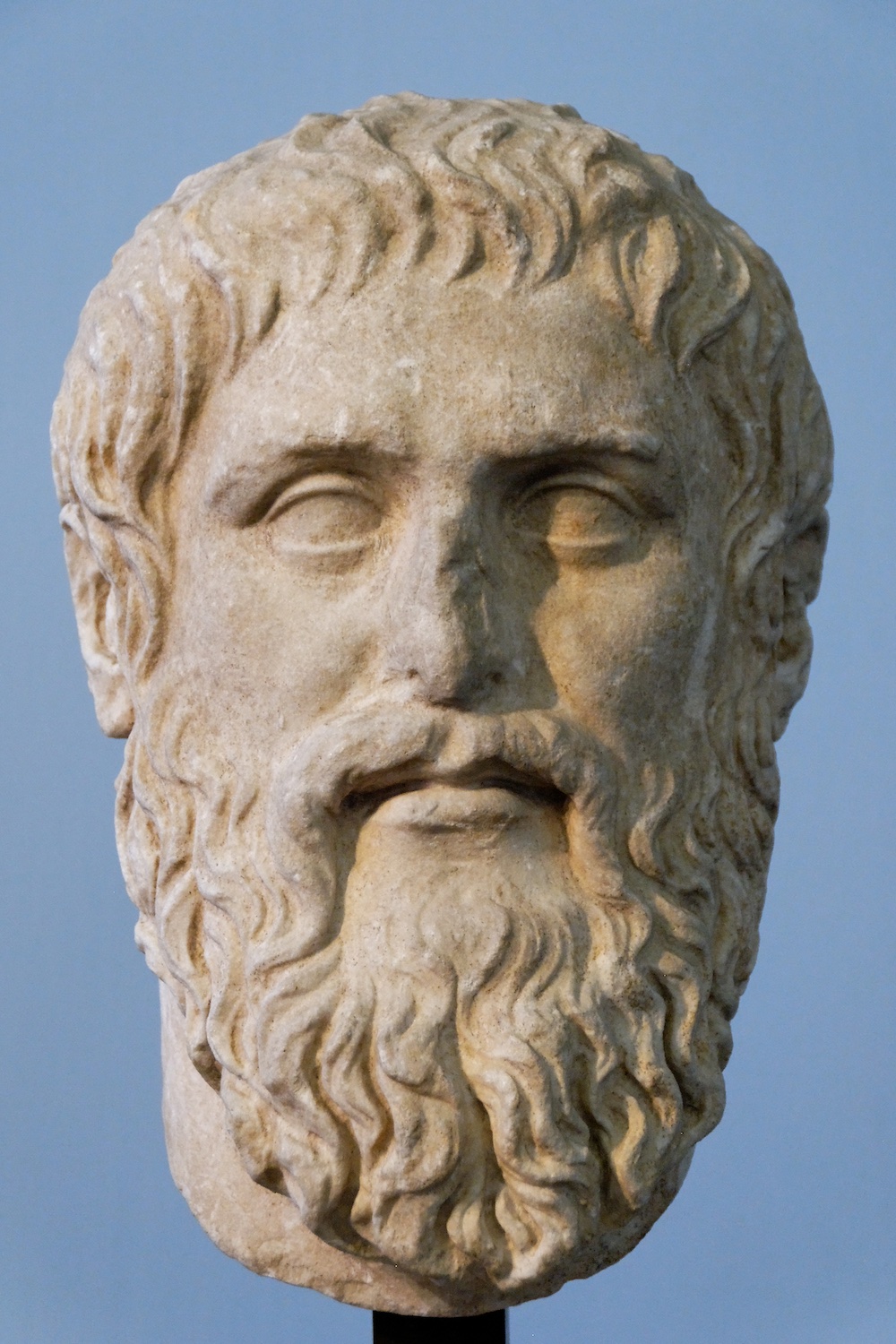

Socrate, dialogando qui con un anonimo Amico, ribadisce la grandezza del mitico re cretese Minosse e ne giustifica la fama di uomo virtuoso e grande legislatore con la frequentazione da parte sua di Zeus, detentore della vera sapienza. La prospettiva, insomma, è quella di una sorta di “osmosi” – tra Zeus e Minosse – di virtù, sapienza e finanche di sacralità, perché il saggio governante per Platone è un soggetto che si avvicina al divino.

Ad accentuare questa idea vi è pure l’indiscussa autorità di Omero, il quale non solo – appunto – ricorda nell’Odissea l’intimità di Minosse con il padre degli dèi (che peraltro è anche padre suo, avendolo generato da Europa!), ma lo menziona come saggio e potente giudice infernale durante il viaggio di Odisseo nell’Aldilà.

Anche il di lui fratello Radamante (e quindi anch’egli figlio di Zeus!) era stato in vita un re potente ed era divenuto poi giudice infernale: gli mancava però – diremmo noi – quel quid, quel favore della tradizione (ovviamente condizionata da Omero), che invece aveva avuto Minosse, il quale manterrà parte dei suoi compiti anche nell’Inferno dantesco e non mancherà di presenziare anche nel Giudizio universale di Michelangelo nella Cappella Sistina.

In poche parole: rileggendo il titolo del passo e provando a interpretarlo, se Zeus è in fondo un «modello ideale» per Minosse, quest’ultimo lo diventerà per governanti e giudici di ogni tempo.

Platone e Omero

L’accenno a Omero già menzionato ci porta dritti al primo quesito, di Comprensione/interpretazione, dove non solo si chiede di «riassumere le argomentazioni di Socrate», ma di evidenziare «l’uso che egli fa delle citazioni omeriche» (Quesito 1). Qui, forse, gli studenti più preparati avrebbero potuto – al di là dell’analisi dei versi omerici qui citati – fare un cenno al rapporto ambivalente di Platone con la grande tradizione poetica, e l’epos di Omero in particolare. Perché se è vero che la poesia è manía, cioè «ispirazione divina», non vi è dubbio che essa contenga elementi di falsità e inganno che il filosofo ritiene pericolosi. Ma, in fondo, Omero è sempre Omero, e la verità è che anche Platone, citandolo spesso, ne ha avvertito il fascino senza tempo, rimanendone profondamente influenzato.

Sapienza, pedagogia e giustizia

Passando alla domanda di Analisi linguistica e/o stilistica (Quesito 2) la consegna chiede di «mettere in evidenza i termini chiave del pensiero filosofico e/o pedagogico presenti nel testo». Qui, ovviamente, il discorso potrebbe essere assai lungo e complesso, dunque inadeguato per un articolo scritto dal vivo (e dal caldo…) della Commissione d’Esame.

Impossibile però non osservare almeno l’uso ripetuto del termine sofistés («sapiente»), come pure del verbo paidéuo («insegno») declinato in varie forme. Perché se è vero che per il Socrate platonico la sapienza e la virtù non si insegnano tout-court come pensavano i sofisti, certamente avere buoni modelli e ottimi maestri non nuoce. Anzi. Segnalerei anche l’uso del verbo dikázo «giudico, pratico la giustizia», che indica come la sapienza trovi nella pratica “operativa” della giustizia uno dei suoi momenti più alti.

Nel post-testo vi è inoltre, all’interno della citazione omerica, l’uso (peraltro non troppo frequente) del termine oaristés, che indica l’intimità amicale propria di «colui che è ammesso a condividere i discorsi». Con questo termine si vuole sottolineare come la relazione padre-figlio assuma una particolare dimensione di confidenza pedagogica: perché – in ogni epoca – è (anche) ascoltando i discorsi degli altri che tutti diventiamo più saggi!

Una citazione foscoliana: ma perché?

È con qualche imbarazzo, invece, che commento il quesito di Approfondimento e riflessioni personali (Quesito 3). Pensavo che dopo i Sepolcri di Foscolo non avrei più trovato la formula «persone egregie» accanto all’espressione «accende l’animo a forti cose»: ci mancava pure un cenno a Pindemonte ed eravamo a posto… Ma tant’è: la domanda era abbastanza generica e credo che i nostri studenti del Classico, forniti della necessaria tecnica retorica, se siano cavata decorosamente. Qualcosa di più vi potrei dire a correzioni avvenute, ma ora gli impegni di Commissione mi richiamano all’ordine.

Ah, il promesso (ieri) voto complessivo al MIM per le Prove scritte? Per il Liceo Classico direi un sette e mezzo (espresso in decimi) che poteva essere qualcosa di più senza lo scivolone finale. Ma la retorica, si sa, nella scuola italiana è – al pari della burocrazia – sempre in agguato!