Memorie ferite: uso e abuso della memoria

Nella seconda parte del saggio dal titolo Ricordare, dimenticare, perdonare (Bologna Il Mulino, 2004), il filosofo francese Paul Ricoeur si concentra su Passato, memoria, storia e oblio (pp. 51- 121) e dedica un intero capitolo, il terzo, al rapporto tra storia e memoria ferita: quando la storia lascia ferite, la selezione si traduce in troppa memoria o nessuna memoria, due opposte reazioni che segnalano una crisi nell’identità del singolo o del gruppo. Il saggio di Paolo Borruso tocca proprio questo punto, ricostruendo, ultimo in ordine di tempo, vicende trattate da Angelo del Boca (solo per restare all’Etiopia: Gli Italiani in Africa orientale, 4 voll, Laterza, Bari, 1979-1984; L’Africa nella coscienza degli Italiani. Miti, memorie, errori, sconfitte, Laterza, Bari, 1992; Italiani, brava gente?, Neri Pozza, Vicenza, 2005; I gas di Mussolini, Il fascismo e la guerra d’Etiopia, Editori Riuniti, Roma, 2007; La guerra d’Etiopia. L’ultima impresa del colonialismo, Longanesi, Milano, 2010), da Ian Campbell (Il massacro di Addis Abeba, Rizzoli, Milano, 2018) e dal prezioso documentario Debre Libanos di Antonello Carvigiani (TV2000it, 2016).

Professore associato di Storia Contemporanea presso l’Università Cattolica di Milano ed esperto africanista, Borruso non si limita a delineare la vicenda del più grande massacro di religiosi e fedeli avvenuto in Africa (449 morti secondo il Viceré Rodolfo Graziani, un numero compreso tra 1800 e 2200 secondo le ricostruzione storiche), ma rende conto anche del contesto generale in cui maturò l’eccidio: l’humus culturale, gli interessi strategici che mossero all’azione o a un silenzio non meno colpevole, le ragioni della lunga rimozione che, dal secondo dopoguerra interessò l’Italia, gli altri paesi europei e persino la stessa Etiopia di Hailé Selassié, il Re dei Re; costui, al suo ritorno in patria, era infatti impegnato a fare della propria nazione un punto di riferimento per l’intero continente e a diventare un attore non irrilevante nei complessi equilibri nel nuovo assetto mondiale.

Un po’ di storia etiopica (non solo leoni)

Abituati come siamo a una prospettiva nel migliore dei casi eurocentrica, ereditiamo da un passato coloniale l’idea dell’Africa come terra primitiva e selvaggia (hic sunt leones, campeggiava nelle antiche carte a indicare tutto ciò che stava a sud del mare nostrum). Ma la terra che gli italiani intendevano conquistare alla fine del XIX secolo non era terra di leoni, benché proprio il leone sia l’animale simbolo nazionale.

Al momento della prima aggressione italiana e anche al tempo della sua ripresa di epoca fascista, l’Etiopia era l’unico stato africano ad aver preservato un’indipendenza, peraltro plurimillenaria. Anche dimenticando le leggende del Kebra Nagast , (IV-V secolo d.C), il libro sacro che riconduce la dinastia imperiale all’unione tra re Salomone e Makedà, la mitica regina di Saba, non si può tacere della dinastia di probabile origine yemenita che, insediatasi nell’antica città di Aksum, intrattenne legami politici e culturali con il mondo giudaico e favorì l’evangelizzazione cristiana delle popolazioni dell’altopiano tigrino.

Per farla breve, mentre il mondo romano guidato da Costantino individuava nel cristianesimo (e nel simbolo del chrismòn) un nuovo principio di coesione etnica, San Frumenzio convertì l’imperatore etiope Ezanà, il primo a battere monete raffiguranti la croce cristiana e a imprimere impostazione confessionale a un edificio imperiale sopravvissuto (con poche oscillazioni) per mille e cinquecento anni, fino all’arrivo, appunto, dei coloni italiani. La Chiesa etiopica divenne parte integrante dello Stato, con una funzione legittimante nei confronti del potere politico, e acquisì una via autonoma, secondo la tradizione egiziana copta della Chiesa d’Alessandria, da cui dipese fino al 1959 (chi volesse saperne di più può procurarsi la ricca Storia della Chiesa Ortodossa Tawedo d’Etiopia , di Alberto Elli, Fondazione Terra Santa 2017).

Un posto al sole: nessun argine per una guerra nazionale e cattolica

La Campagna d’Africa Orientale non è un’invenzione fascista, fu anzi inaugurata dal governo Crispi nel 1889 contro l’imperatore Menelik II d’Etiopia, che, asceso al trono quello stesso anno, aveva avviato un processo di modernizzazione del paese e allargato i confini del suo impero fino ad inglobare i territori a maggioranza musulmana. All’invasione della regione del Tigré gli Etiopi risposero con forza, anche in grazia della superiorità numerica, e la ben nota sconfitta di Adua portò alla caduta del governo Crispi.

A Menelik succedette il Ras Tafari Hailé Selassié, imperatore dal 1930, ma già dal 1923 responsabile dell’ingresso dell’Etiopia nella Società delle Nazioni, e, nel 1931, firmatario della prima carta costituzionale. Il nuovo Negus fece di tutto per coinvolgere tutte le popolazioni dell’impero e dell’Africa in previsione di un attacco annunciato, con proclami nei quali affermava che la patria etiopica includeva tutti i popoli di razza cuscitica («io sono imperatore di tutti i neri e tutti i neri sono miei sudditi», p. 26) e con rivendicazioni religiose volte a saldare il legame identitario; nell’estate del 1935 scriveva: «L’uomo per la sua nazione, per la libertà deve dare la sua vita. (…) È certo che l’uomo viene aiutato da Dio quando difende la sua libertà» (p. 22).

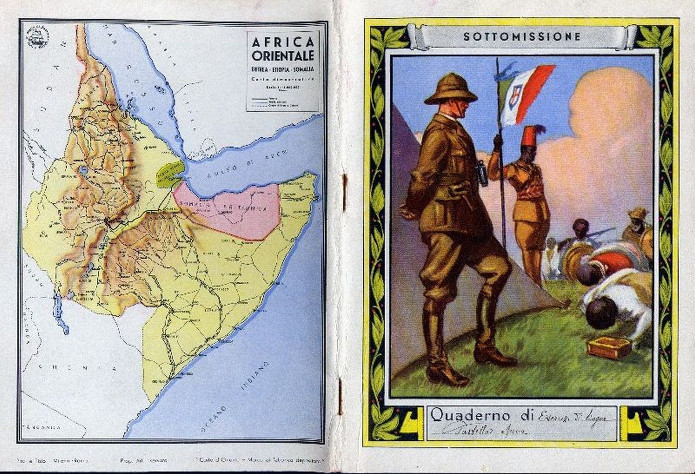

D’altro lato, negli stessi anni, anche la propaganda fascista fece del suo meglio per connotare l’aggressione in chiave identitaria e confessionale: «Temi dominanti della propaganda furono la missione civilizzatrice nei confronti di un’Etiopia barbara e schiavista e l’espansione della civiltà cristiana. Soprattutto, le rappresentazioni riprendevano vecchi stereotipi e retaggi dell’esperienza coloniale, non solo italiana: l’Africa esotica e misteriosa, gli africani ingenui bambini o crudeli selvaggi, la donna africana in attesa del bianco civilizzatore, e non ultimo il missionario cattolico» (p. 6); proprio ai missionari il regime affidava il compito di riportare i selvaggi all’ortodossia.

In questa rappresentazione finì per innestarsi anche la propaganda cattolica e, pur in un quadro complesso e variegato, il fascismo trascinò «ambienti del clero cattolico italiano, circuendoli in un clima di esaltazione nazional-patriottica (…)». Il caso più noto fu quello dell’omelia tenuta dal cardinal Schuster il 28 ottobre 1935, in occasione dell’anniversario della marcia su Roma, la quale si concludeva con un forte richiamo alla «missione nazionale e cattolica» che animava la guerra appena iniziata: «Cooperiamo pertanto con Dio a questa missione nazionale e cattolica di bene: soprattutto nei momenti in cui sui campi d’Etiopia il vessillo d’Italia reca in trionfo la Croce di Cristo, spezza le catene degli schiavi, spiana le strade ai Missionari del Vangelo» (p. 7).

Le parole del cardinale di Milano andavano in direzione opposta e contraria rispetto all’attenzione che Pio XI rivolse all’Etiopia cristiana e al clero locale (nell’auspicio di una riunificazione delle chiese) e che rappresentavano un «elemento di disturbo per la politica fascista». Tuttavia «gran parte del clero e dell’episcopato si mostrò scarsamente ricettivo dei nuovi orientamenti di papa Ratti sul tema coloniale, ed anche in merito alla prospettiva di un imminente conflitto di natura espansionistica, verso il quale il papa aveva manifestato una chiara disapprovazione» (pp. 8-9).

Mussolini diede avvio alle ostilità il 3 ottobre 1935 e la guerra contò su un’affluenza di mezzi, armi e uomini mai realizzata in precedenza in Italia. Nel maggio 1936 risultavano coinvolti «330.000 militari italiani, 87.000 ascari, 100.000 lavoratori italiani militarizzati, 10.000 mitragliatrici, 1.100 cannoni, 250 carri armati, 90.000 quadrupedi da soma e d’attacco, 14.000 automezzi, 350 aerei. I numeri citati, benché approssimativi, conferiscono al conflitto un carattere nazionale e moderno, con un apparato di gran lunga superiore a quello delle tradizionali guerre di espansione coloniale». (p. 47) A questo inedito aspetto di modernità si aggiunse l’impiego di aggressivi chimici: «l’arma chimica più utilizzata fu l’iprite, scaricata dall’aviazione, sostanza oleosa e altamente corrosiva, la sua nebulizzazione risultava letale per chi la respirava o con effetti distruttivi più lenti a seconda della concentrazione, fino al collasso cardiaco» (pp. 52-53).

I crimini coloniali italiani

Sostenuto in patria anche da gran parte del mondo cattolico, inorgoglito da una disponibilità d’armi numericamente e qualitativamente esorbitanti, il regime riuscì anche nel suo «obiettivo di rendere il conflitto “popolare”, attribuendo un ruolo di rilievo alla dimensione volontaria della partecipazione, rappresentata dall’inserimento della Milizia volontaria della Sicurezza Nazionale (MVSN) nei reparti dell’esercito» (p. 48) e promuovendo la migrazioni di civili in gran parte motivati proprio dall’epica campagna fascista.

Come sappiamo, la conquista fu rapida, già il 5 maggio 1936 la presa di Addis Abeba da parte delle truppe badogliane segnò la fine dell’azione militare e la volontaria fuga del Negus, motivato a portare la causa etiope all’attenzione della Società delle Nazioni. Le richieste negussite rimasero però inascoltate e, con la nomina di Graziani a Viceré d’Etiopia e l’adozione di una politica fortemente repressiva verso i locali, si rinsaldò la resistenza partigiana.

Graziani scelse allora una “logica militare” segnata da fucilazioni arbitrarie e sommarie, mentre su un altro fronte perseguiva tentativi di alleanza con i capi musulmani, al fine di inserirsi nella conflittualità etnico religiosa. Nell’intimo però maturava la convinzione di dover stroncare definitivamente l’influenza della Chiesa etiopica, con operazioni di polizia coloniale. Eccoci dunque ai massacri di Addis Abeba e del monastero di Debre Libanos: entrambe le azioni rispondono all’attentato rivolto a Graziani il 19 di febbraio (Yakkatit 12, secondo il calendario etiope, festa di Purificazione della Vergine), quando, durante le elargizioni ai poveri disposte nel palazzo imperiale (la condotta del Viceré riproponeva tutti i cliché della costruzione del consenso), due giovani partigiani lanciarono delle granate che ferirono lo stesso Graziani.

Ad Addis Abeba partì una rappresaglia volutamente incontrollata che coinvolse militari, miliziani e civili: «gli squadristi fecero uso di camion militari e lanciafiamme, altri, sprovvisti di mezzi, procedettero a piedi e agirono con armi improvvisate, come pale, assi, coltelli, bastoni, manovelle di avviamento di veicoli. (…) oltre 4.000 incendi di case, mentre i residenti ancora intrappolati furono tratti fuori e colpiti, o uccisi con baionette o bastonati a morte, altri furono gettati dai ponti o investiti dai veicoli, o trascinati a morte dietro di essi. Addis Abeba per tre giorni fu messa a ferro e fuoco, con una vera e propria caccia all’etiopico e ripetuti massacri» (p. 89).

Per tre giorni lasciò ufficialmente carta bianca a militari e civili: oggi l’espressione è entrata nella lingua comune, senza lasciare memoria della violenza arbitraria con cui la brava gente d’Italia interpretò la sua orrenda caccia all’uomo.

La crudeltà irriflessa e mostruosa di Addis Abeba fu il preludio di una vera e propria campagna di esecuzioni, della predisposizione di campi di internamento dai quali era difficile uscire vivi, e, soprattutto, del massacro su cui appunto si concentra Paolo Borruso. Si aprì un nuovo fascicolo dal macabro titolo: “Liquidazione del Monastero di Debre Libanos” (p. 107): Debre Libanos era all’epoca il monastero più antico e importante d’Etiopia e l’operazione ebbe lo scopo di colpire definitivamente il cuore e l’anima del Paese, con la scusa di una mai provata copertura offerta dai monaci etiopi agli attentatori.

Oscuramento, rimozione e coscienza civile

La strategia di Graziani, con la tremenda lezione inflitta al clero d’Etiopia, non favoriva certo la pace coloniale, e Mussolini lo rimosse a favore di Amedeo d’Aosta, il quale invece promosse un nuovo approccio nei confronti della Chiesa etiope. La stagione di Amedeo d’Aosta fu comunque breve: nel giugno 1940, l’entrata in guerra dell’Italia accanto alla Germania mutò la politica britannica. Sotto l’attacco degli Inglesi e con il ritorno del Negus Hailé Selassié, nel gennaio 1941 l’Italia perse l’Etiopia. E lì, a sorpresa e con una straordinaria lezione morale, il Negus graziò i nemici occupanti con il Decreto di San Michele: l’ordine fu accogliere coloro che si fossero arresi e «non rimproverare loro le atrocità che hanno fatto subire al nostro popolo». Proclamava infatti «Mostrate loro che siete dei soldati che possiedono il senso dell’onore ed un cuore umano. (…) In modo particolare vi raccomando di rispettare la vita dei bambini, delle donne e dei vecchi. Non saccheggiate i beni altrui, anche se appartengono al nemico. Non bruciate case» (p. 214).

La ferita etiope fu rimossa senza alcuna reale rielaborazione e le ragioni dei morti furono sacrificate a un realismo politico condiviso da tutti gli attori.

Hailé Selassié rivendicò inutilmente il diritto al risarcimento per i danni subiti (tra questi l’inestimabile sottrazione di beni ecclesiastici, mai trovati e mai restituiti) e la consegna dei criminali di guerra, ma le liste dei responsabili di efferatezze contro i civili di Paesi invasi dall’Italia fascista (Unione Sovietica, Jugoslavia, Grecia, Albania ed Etiopia) incontrarono le resistenze dell’Italia postbellica, che rivendicava il diritto a giudicarli sul territorio nazionale ma che, di fatto, non ebbe mai la sua Norimberga. Infine alla questione dei criminali italiani si sovrapposero gli interessi etiopici sull’Eritrea e la politica negussita accantonò le vecchie questioni. Graziani, com’è noto, fu processato solo per ciò che aveva fatto nella Repubblica Sociale Italiana, pagando poco e nulla, e non ebbe alcuna imputazione per i crimini commessi in Africa.

Nella prefazione al saggio di Borruso, Andrea Ricciardi riflette sul limite del mito dell’italiano “brava gente” e invita a chiedersi cosa sia successo agli Italiani in Etiopia, che appartenevano in fondo alla stessa generazione degli uomini che in Russia, tra il 1941 e il 1943, non rimasero insensibili alla condizione della popolazione locale. La sua conclusione è preziosa: «La propaganda di odio può trasformare rapidamente le società, le persone, soprattutto quando si è mobilitati in un conflitto. La realtà è che i soldati italiani erano stati fascistizzati e imbarbariti, perché si conducesse una campagna militare il più possibile radicale contro un nemico disumanizzato da rappresentazioni razziali e confessionali, che legittimavano ogni azione oltre i comuni principi del diritto bellico. (…) Il razzismo e il disprezzo verso l’etiope ne facevano un non uomo. E questo non uomo non era bianco, ma nero» (Prefazione, p. IX).

C’è qualcosa da imparare dalla vicenda di Debre Libanos? Qualcosa che vale la pena di riportare anche al centro dell’attenzione scolastica, perché ha a che vedere con il nostro presente? Personalmente credo di sì.

Se anche tralasciassimo il fatto che l’esperienza etiopica fu laboratorio di elaborazione del mito scientifico della razza nella sua variante italiana, esaminando questa parte della storia patria non si può evitare di pensare che abbiamo avuto il nostro Vietnam ma non ce lo siamo mai raccontato: militari e civili coinvolti negli eccidi sono tornati in patria e hanno per lo più taciuto le azioni terribili che avevano compiuto o visto. Ricoeur avverte che nessuna memoria, al pari di troppa memoria, è il segno di una crisi che paralizza il soggetto; dunque quelle colpe nascoste sono rimaste una ferita che continua ad agire sottotraccia, mentre il rimorso che non ha mai trovato cittadinanza alimenta paure ancestrali: l’altro, lo straniero, il nero, il diverso, in questi giorni persino l’alieno portatore di contagio.

A volte capita che la storiografia riesca là dove la giustizia civile ha tralasciato, omesso o fallito; allora conoscere il passato resta l’unica forma di giustizia che, se anche non impedisce il ripetersi degli errori, aiuta a strutturare una coscienza allenata, che è poi il primo ingrediente di un’identità civica solida.