La metafora della pasta sfoglia

I demoni e la pasta sfoglia è la riedizione arricchita di una raccolta di saggi uscita nel 2004 per i tipi di Quiritta e dedicata agli autori di riferimento dello scrittore, oltre 700 pagine per un numero di nomi impressionante: Céline, Gadda, Gombrowics, Kafka, Borges, Conrad, Canetti, Manganelli, Perutz, Melville, Landolfi, Maupassant (così nell’incipit dell’introduzione), ma scorrendo l’indice vi troveremo anche Tasso, Leopardi e Tarchetti, Hoffman e Poe, Dick, Kubrick, King e molti altri.

Il collante di questa rassegna di ritratti è il riconoscimento negli autori affrontati di una inclinazione ossessiva e nevrotica; domina l’idea che l’ossessione e la nevrosi costituiscano di per sé un destino che chiede d’essere sublimato e anestetizzato nell’atto della scrittura, e perciò siano il presupposto imprescindibile della creazione letteraria (almeno di quella a cui Mari guarda): Come sa chi ci sta, l’ossessione è soprattutto una forma, come lo schema molecolare di un cristallo o un retino ottico. Per questi autori scrivere significherebbe piegare a una forma il caos indecifrabile dell’esistenza, trasformarlo in una sottile pasta sfoglia verbale e, per quella via, attraverso un vero e proprio corpo a corpo con le parole, trovare, se non la pace, almeno un rifugio (ancorché temporaneo e precario) dal dolore primordiale e mai esaurito da cui l’ossessione nasce e di cui si nutre.

L’aspetto interessante dell’opera e, insieme, ciò che ne fa una felice lettura, è che con questi scrittori – che appartengono a epoche diverse e sono vissuti in altri mondi – Mari intrattiene un dialogo serrato, non accademico, va a caccia di corrispondenze, li interroga come fossero consanguinei affini non meno di quanto lo furono Cicerone o Agostino per Petrarca. Con ciò lo scrittore ci ricorda che la vera letteratura è sempre anche una conversazione che vince il tempo, perché (per dirla con le parole semplici di Umberto Eco, nella postfazione a Il nome della rosa) i libri parlano sempre di altri libri e ogni storia racconta una storia già raccontata.

Autobiografia di un paguro indifeso

Che possa darsi, nella stessa opera, una coesistenza di opposti apparenti – vera biografia e vero artificio letterario – è cosa che non stupisce gli estimatori di uno scrittore che ha spesso costruito le sue finzioni sull’infanzia di Michele, l’alter ego bambino di Tu, sanguinosa infanzia e Verderame, due titoli che hanno trovato dei cultori anche tra i miei studenti (e persino nel biennio, nonostante la difficoltà di una prosa volutamente calligrafica, manierista – ma l’assunto di fondo è proprio che non esiste vera arte che non abbia una forte componente manierista).

La Leggenda del titolo marca lo scarto dalla realtà, una crepa nell’attendibilità del racconto, ma inevitabilmente rimanda anche all’antico gerundivo: dunque parole da leggersi e alle quali il lector in fabula si arrogherà, non meno di chi le ha scritte, il diritto di attribuire un senso più o meno ampliato dal proprio personale pantheon di autori letti (siano essi o meno i medesimi riferimenti di chi scrive). Inoltre, leggenda privata: a significare che, in questa sfoglia fatta di parole (e di fotografie dall’archivio di casa Mari), l’autore avrebbe finalmente accettato di togliere la maschera ai propri mostri più crudeli, sacrificando all’opera un sé stesso nudo e la propria sofferenza quotidiana, familiare, persino banale, a dispetto dell’eccezionalità dei coprotagonisti.

Insomma, succede proprio ciò che l’autore dice di aver sempre ostinatamente rifuggito, sublimando il dolore nella sfoglia-finzione e cercando per sé un’esistenza protetta dalla corazza dei libri letti, tradotti, scritti:

Come un paguro indifeso, mi son dovuto cercare e trovare una bella coclea, spiraliforme, robusta, placcata di durissima madreperla e lì stare, fra le mie parole e i miei libri. (…) Tutto per la beffa suprema, essere aggredito qui, nella biblioteca di questa casa, da Loro. Fuggire ai piccoli orrori della vita, fuggire dalla famiglia per essere ghermiti dai demoni non è un grande affare: o meglio lo è, sotto l’aspetto estetico-romanzesco, ma per il resto, credetemi, cinghia per cinghia … urlo per urlo … (p. 88)

Loro, gli aggressori (i mostri dell’Accademia, i Ciechi della Cantina, e poi Quello che gorgoglia, Quello che Ansima e la figura nerovelata di cui nulla si dirà qui per non rovinare il finale), non sono più i mostri canonici e ben decifrabili della letteratura dell’orrore e d’avventura, ma demoni crudeli, affamati di bios. La loro pretesa è che l’autore si decida ad offrire finalmente, senza maschere o finzioni, il nucleo molle e indifeso della sua esistenza, ma a quale scotto: la mia autobiografia sarà il testamento con cui li autorizzerò a sapermi e, saputo, impazzirò.

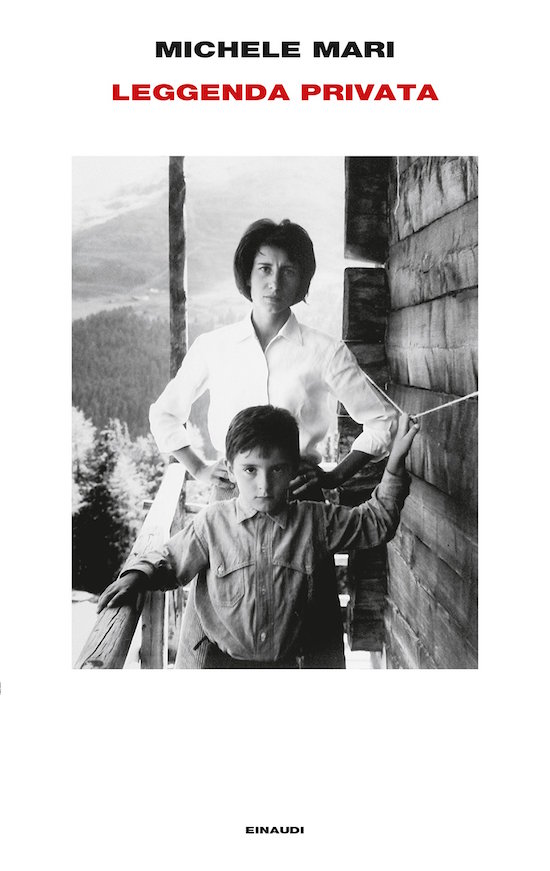

Il carattere di quello che si presenta come un romanzo dell’orrore (ma per orrore si intenderà qualcosa che ha a che fare molto da vicino con l’angoscia e anzi con la semplice tristezza) è già condensato nella foto di copertina, in cui si vede Michele bambino sul terrazzino di una baita di montagna, davanti alla madre Iela: severo lo sguardo di entrambi, neppure l’ombra di un sorriso, e anzi, nella posa del bambino, come un gesto di protezione che si frappone fra la genitrice e il genitore, Enzo Mari, il geniale maestro del design italiano, il cui occhio qui coincide con quello della macchina fotografica.

Se la madre non lo difendeva, si formava talvolta nella mente del figlio il delirante conato di difenderla lui, come si evince dalla seguente fotografia scattata dal padre: autentico scudo umano, il figlio si frappone con uno sguardo che dice: «Dovrai passare sul mio cadavere». (p. 15)

Nato prematuro da un “amplesso abominevole”, consumato in un raptus su un tavolo da carpentiere, Michele è l’esito di una combinazione di geni che non avrebbero mai dovuto incontrarsi. E dunque ecco il padre Enzo, apulo barbaro, eroico nel costruire il primato di re del design dal nulla, piegando la sorte con la sola forza (muscolare) della propria ostinata intelligenza: e perciò rude, virilmente refrattario alla pur minima manifestazione d’affetto o sensibilità (il reiterato tabù del sentimento che disvela un’indole da culattina), propugnatore, nei suoi, del dogma tirannico dell’eccezionalità e, dunque, della solitudine. Lontanissima da lui la madre Iela, sobria e malinconica fanciulla borghese, di una tristezza atavica, pre-embrionale, tanto che ogni suo sorriso insinua nel figlio Michele il sospetto che dietro alle fattezze materne si manifesti a tratti l’invasione degli ultracorpi, che non sia cioè la madre quella che gli sorride. Iela sceglie Enzo nella stagione della sua povertà e, diffidente verso ogni pur vaga parvenza di felicità o successo, se ne allontana proprio quando egli ottiene i primi riconoscimenti pubblici, scoprendolo finalmente e per sempre cattiv, ma cattiv cattiv (e non senza ragione se stiamo al racconto della ciabatta piena di sangue, esito di una lite notturna).

Dunque i genitori innanzitutto, già splendidamente ritratti nei racconti La freccia nera e Certi verdini (Tu, sanguinosa infanzia, Einaudi 2009), ma anche la cattolicissima e bigottissima nonna materna, causa prima dell’infelicità di Iela, la villa di Nasca con la sua ben nota biblioteca, il nonno paterno esule dalla Puglia poco più che bambino (il solo parente nel quale il protagonista abbia trovato conforto) e il primo amore adolescenziale – una ragazzotta un po’ volgare e senza nome, per sempre incollata al gesto di inabissarsi nel frigorifero dei gelati, per offrire all’adolescente Michele l’agognato Mottarello e insieme l’occasione per sperimentare la dolorosa irrazionalità del desiderio (o, se si preferisce, la sua amorale razionalità).

Dunque i genitori innanzitutto, già splendidamente ritratti nei racconti La freccia nera e Certi verdini (Tu, sanguinosa infanzia, Einaudi 2009), ma anche la cattolicissima e bigottissima nonna materna, causa prima dell’infelicità di Iela, la villa di Nasca con la sua ben nota biblioteca, il nonno paterno esule dalla Puglia poco più che bambino (il solo parente nel quale il protagonista abbia trovato conforto) e il primo amore adolescenziale – una ragazzotta un po’ volgare e senza nome, per sempre incollata al gesto di inabissarsi nel frigorifero dei gelati, per offrire all’adolescente Michele l’agognato Mottarello e insieme l’occasione per sperimentare la dolorosa irrazionalità del desiderio (o, se si preferisce, la sua amorale razionalità).

Il racconto è tanto bello che non vale una sinossi, perciò mi fermo. Dirò soltanto che ciò che fa di questo e altri testi di Mari una buona occasione anche pedagogica (e mi riferisco qui a una pedagogia della letteratura) è la sua ricca intertestualità. Un dialogo più criptico, ma anche ironico, giocoso, si manifesta in queste pagine, non meno interessante di quello che cogliamo nei saggi de I demoni.

Anche i nostri studenti riconosceranno facilmente più d’un richiamo. Leopardi anzitutto, per la biblioteca, l’esclusione dal mondo dei coetanei, lo studio matto e disperatissimo, ma anche il pur tumultuoso conforto offerto dai libri (alle ossessioni di un Leopardi “licantropo” Mari aveva già dedicato il godibilissimo Io venia pien d’angoscia a rimirarti). Quindi, per il tema dell’io scisso, e del doppio, Stevenson e il Calvino dei Nostri antenati; come non pensare, infatti, ai due Medardi, se dall’ambigua coniuctio che unendo divise, nasce un Michele che dice mi pensavo doppio e, pensandoci entrambi, eravamo già in quattro, squartati (p. 4).

E non sarà difficile riconoscere Kafka nel difficile rapporto con il padre, ma ancor più nella colpa tautologica d’essere un mostro e insieme la punizione per altra aprioristica colpa (come leggiamo nel saggio che, ne I demoni, l’autore ha dedicato all’autore praghese).

Come in Joseph K. e Gregor Samsa anche nel Michele assediato dai mostri riconoscerà la logica masochistica dell’imputato, che collabora con il nemico entrando perfettamente nella parte: apprendistato che si compie il giorno in cui scopre che mangiare cibi da scarafaggio e muoversi come uno scarafaggio gli piace di più che mangiare e muoversi da uomo.

Libri che parlano (anche) di altri libri

Nell’inadeguatezza di programmi scolastici che troppo spesso si fermano a Montale (con buona pace di Caproni, ma anche di moltissima altra poesia e narrativa novecentesca), ci si interroga se abbia senso destinare agli scrittori contemporanei parte di un tempo già eroso da attività che con la didattica della letteratura poco hanno a che fare. La mia personale soluzione (soprattutto al triennio, giacché il primo biennio consentono maggior libertà) è quella di aprire le porte alle opere e agli scrittori che si prestano al dialogo con la tradizione. In questo senso, a me pare che l’incontro con Michele Mari sia un’esperienza che vale: non solo perché la sua scrittura è imprevedibile, gustosa anche quando affronta le pieghe più dolorose delle relazioni umane (il vero regno dei mostri), ma anche perché offre l’occasione di misurarsi con una narrazione ricca di ascendenze letterarie, che potrà traghettare almeno i più sensibili e accorti verso altre letture.

Provo a riformulare questa relazione tra antichi e moderni attingendo nuovamente a I demoni e la pasta sfoglia (poche parole dal saggio su Leopardi):

Borges ha affermato che una delle caratteristiche dei grandi scrittori è quella di creare i propri precursori. In altre parole: il grande scrittore ha una potenza o una preponderanza tale da colonizzare la tradizione precedente e da dare l’illusione che certi filoni o certe maniere tendessero a lui, preparassero a lui, in lui s’inverino; soprattutto, il grande scrittore è colui che, possedendo il lettore, gli toglie la verginità di sguardo, la possibilità di guardare agli autori precedenti in modo (da lui) non condizionato. […] Questo significa che se si presentasse all’appello un nuovo scrittore novecentesco, uno di quelli rimasti nel regno del possibile (se solo questo scrittore avesse le credenziali di calligrafia e di tormento) noi scopriremmo nelle Operette qualcosa che finora ignoriamo.

A me pare che i due scritti di cui parliamo si inseriscano proprio in questa tradizione di dialogo, reinterpretazione e insieme rinnovamento del linguaggio letterario.