Nonna de’ Pulci, eccellenza mi consenta (VI.3)

Nella giornata dei motti, le novelle brevi presuppongono un antefatto. Nella terza, per capire il motto di monna Nonna de’ Pulci, bisogna ricostruire la vicenda che lo ha generato: una giovane parente del vescovo di Firenze Antonio d’Orso fu praticamente svenduta per 500 fiorini dal marito gay al donnaiolo di turno, Dego della Ratta, catalano, che tuttavia versò la somma servendosi di monete false, senza che il prelato battesse ciglio né prima né dopo il concordato stupro (nessun dubbio al riguardo: «come che contro al piacer di lei fosse»). Tempo dopo, durante la festa patronale di San Giovanni, mentre sua eccellenza e il Della Ratta cavalcano verso il palio, il primo indica al secondo un’altra possibile preda, appunto monna Nonna; la quale, tutt’altro che intimidita dall’autorità dei due vitelloni, ribatte che, se anche lui non riuscisse a resisterle, lei pretenderebbe monete di vero oro, cioè non finte come con la parente del vescovo. In un colpo solo Nonna sbugiarda e l’omertà episcopale e il reato impunito del catalano (come sappiamo da Dante, gli stupratori no, ma i falsari erano severamente puniti). Anche se solo a parole, Nonna vendica sé e l’altra donna, dimostrando quella solidarietà femminile che in certe occasioni è l’unica arma contro le angherie dei maschi.

Filippa, cambiamo la Costituzione (VI.7)

Il presupposto della novella e del relativo motto è un articolo dello Statuto (o Costituzione) del Comune di Prato: se una donna sposata fosse stata trovata con un amante oppure se qualsiasi donna si fosse fatta pagare per un rapporto sessuale, sarebbe stata bruciata viva. La prima fattispecie riguarda madonna Filippa, colta dal marito tra le braccia dell’amante. Citata in giudizio, anziché fuggire, Filippa affronta il processo con la ferma intenzione di confessarsi rea. Alle domande del podestà, che teme per la sua vita, la donna non solo non nega la propria responsabilità, ma, riferendosi allo Statuto, dice che «le leggi deono esser comuni e fatte con consentimento di coloro a cui toccano». Questa frase, che certo va inquadrata nel contesto carnevalesco del Decameron, rivela però un’obiezione limpidissima contro un sistema giuridico impregnato di maschilismo (e di eteronormatività); per parafrasarla, le leggi che riguardano le donne dovrebbero essere scritte con il loro pieno consenso e coinvolgimento. Smascherata l’ingiustizia, Filippa inizia lei a interrogare e, come di prassi in tribunale, chiede al giudice di verificare se il marito (presente) possa dirsi insoddisfatto del pieno adempimento dei suoi doveri coniugali. La risposta è no. E dunque – incalza Filippa – se una moglie concede a nobile amante quel che avanza del piacere accordato al marito, che male c’è? I convenuti e le convenute scoppiano a ridere e premono per modificare l’articolo della Costituzione, che verrà limitato alle sole prostitute. Cambiare la legge si può, talora si deve.

Quella che sembra una conquista femminista – la denuncia di una discriminazione «di genere» – è però sostenuta da una visione misogina (l’insaziabilità delle donne, capaci di soddisfare più amanti). Boccaccio progressista, dicevamo?

Peronella, vaso salvatore (VII.2)

Una coppia formata da un muratore e da una filatrice, Peronella, conduce a Napoli un’esistenza ordinaria, con gravi difficoltà economiche. Un giovane del posto, Giannello Scrignario, diventa l’amante di lei. Un giorno il marito torna a casa prima del previsto e trova la porta d’ingresso chiusa, convinto che così Peronella intenda preservare la propria onestà. La donna si trova in realtà all’interno con Giannello e, per evitare problemi, finge che il giovane sia venuto per valutare un grande vaso («doglio»), che acquisterà solo a patto che sia ripulito della feccia del precedente contenuto. Mentre il cornuto entra nel doglio per nettarlo, Peronella con la testa nell’imboccatura gli indica dove agire e Giannello continua a fare quello che stava facendo prima di essere interrotto. Infine, compiute entrambe le operazioni dentro e fuori dal vaso, il giovane paga e se ne va. Pur in un clima di paura e necessità, Peronella e Giannello si accolgono reciprocamente senza secondi fini. Il guadagno derivante dalla vendita del doglio non era previsto all’inizio della loro relazione, alla quale contribuiscono entrambi con lo stesso entusiasmo.

La Belcolore, devota per bisogno (VIII.2)

Un curato di campagna, predicatore a Varlungo, nel Valdarno, si è invaghito di una popolana, monna Belcolore, già sposata. Grazie all’ambientazione contadina, il racconto è punteggiato di diminutivi, vezzeggiativi, doni rustici, metafore sessuali, che culminano in quella del pestello e del mortaio, oggetti che i due effettivamente si scambiano. La Belcolore, pur non essendo una sprovveduta, dà il proprio corpo al prete spinta prima dalla promessa di un prestito, quindi dalle minacce di condanna infernale. Insomma, anche se qui la tirata anticlericale cede alla coloritura equivoca della prosa e all’ingenuità del marito della Belcolore, i successi sessuali del prete di Varlungo non si possono certo considerare avvenuti su un piano di parità con la sua fedele, mossa dal bisogno.

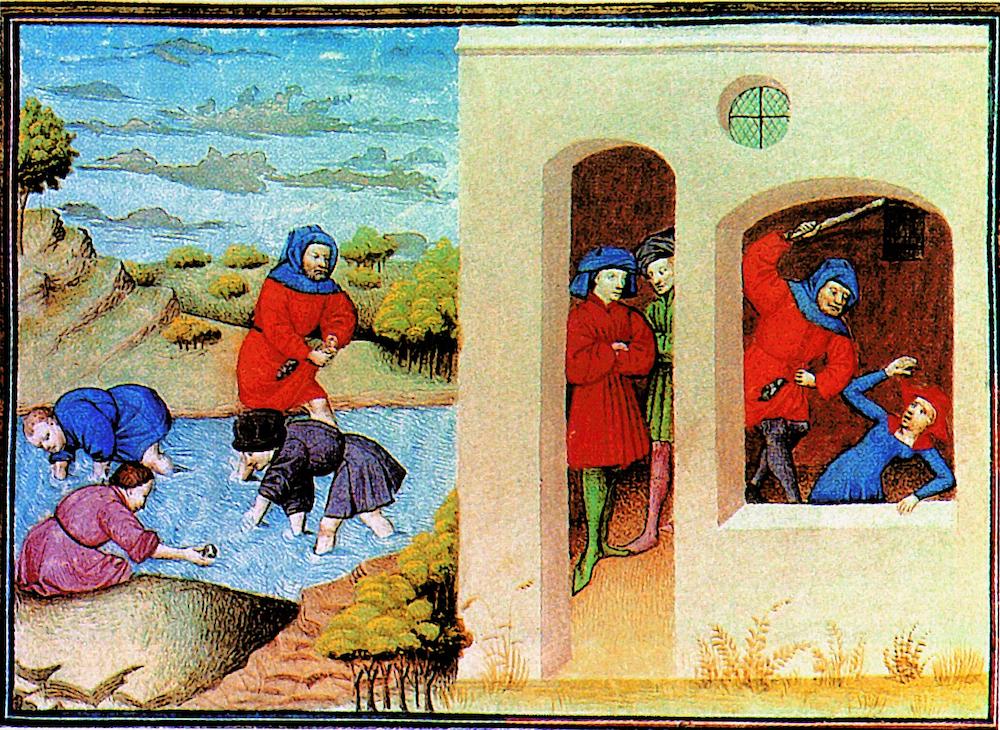

Tessa, violenza domestica (VIII.3)

Questa novella di Calandrino inaugura una sorta di Decameronino dedicato alle beffe a lui giocate da Bruno e Buffalmacco, pittori come lui. Nella prima delle quattro, i due burloni fanno credere al povero ingenuo che esiste una pietra, l’elitropia, capace di rendere invisibili, sulle rive del torrente Mugnone, a nord di Firenze. I tre si mettono in cerca dell’elitropia e Calandrino, dopo aver raccolto parecchi sassi, pensa di essere diventato invisibile. Bruno e Buffalmacco fingono di non vederlo e gli tirano altri sassi come a caso. Giunto a casa, la moglie, monna Tessa, lo «vede» e nella sua ottusità Calandrino pensa che la donna gli abbia sottratto con la sua sola presenza il dono dell’invisibilità («le femine fanno perder la vertù a ogni cosa»). A questo punto, il beffato sfoga su di lei tutta la sua frustrazione, la percuote in ogni parte del corpo, le strappa i capelli, mentre Tessa chiede pietà «con le mani in croce». Soltanto l’intervento di Bruno e Buffalmacco, che si presentano all’uscio rimproverando al collega i suoi eccessi, evita il peggio. Questa scena di violenza domestica, che stupisce persino Bruno e Buffalmacco, si commenta da sola. Anziché ripercuotersi sul solo ingenuo, la beffa travolge la «valente» Tessa, che ha osato notare, come nella fiaba, la nudità del re. Non ridiamo delle botte subite da Tessa; meditiamo sui motivi veri che le hanno rese possibili (e lasciate impunite).

Elena, carne da macello (VIII.7)

Compreso tra le novelle di beffa, il racconto della vendetta di uno studente universitario, Rinieri, ai danni di una donna vedova, Elena, che ne rifiuta la corte, anticipa nel Decameron il supermisogino Corbaccio. Rinieri è rimasto al freddo e al gelo in una notte d’inverno sotto Natale fuori della casa della donna, rischiando di morire assiderato. Elena, che nel frattempo si è intrattenuta con un altro amante, gli ha fatto credere di accoglierlo, ma poi si è goduta il triste spettacolo del giovane nella neve fino all’alba. Dopo qualche mese, abbandonata dall’amante e infelice, Elena pensa di potersi di nuovo servire dello studente, che continua a mostrarsi innamorato di lei, e lo convoca in quanto – forse – esperto di magia nera e capace di far ridestare l’amore dell’ex. Rinieri le spiega che il rito dovrà avvenire al buio su una torre isolata, in campagna, e così la donna, seguendo le istruzioni del malevolo, si ritrova sola e nuda in un podere per una notte e un giorno interi. Rinieri, appollaiatosi nelle vicinanze, la raggiunge e le spiega le proprie ragioni con dovizia di particolari: il suo gesto non vuole essere una semplice vendetta, ma un vero e proprio «gastigamento», superiore all’offesa ricevuta e diretto contro «velenosa serpe». Il corpo di una donna, esposto al sole, alle mosche, ai tafani, vale dunque meno di quello di un uomo e merita un castigo superiore alla legge del taglione. Alle minacce, agli improperi, lo studente aggiunge che sarebbe stato capace di scrivere opere letterarie che l’avrebbero messa pubblicamente alla berlina.

La violenza fisica e verbale dell’inflessibile Rinieri è descritta come una conseguenza automatica della beffa iniziale. Bisogna ricordare a quelli come lui che l’attesa al freddo non gliel’ha prescritta un medico e che il terzo principio della dinamica «a ogni azione corrisponde una reazione» nelle relazioni umane non può giustificare qualunque esito: il giovane avrebbe potuto «vendicarsi» in maniera molto più blanda o non «vendicarsi» affatto, dimostrando una meno tossica maturità.

Dianora, il cortocircuito dell’onestà (X.5)

Nella città di Udine, madonna Dianora, moglie del ricco Gilberto, è corteggiata al limite dello stalking dal barone Ansaldo Gradense. Per toglierselo di torno, Dianora gli fa chiedere tramite una cameriera che gli si concederà soltanto a una condizione, prevedibilmente irrealizzabile: che Ansaldo faccia apparire a gennaio, nel cuore dell’inverno, un giardino di maggio. Grazie a un negromante, Ansaldo soddisfa la richiesta e le invia a casa come prova fiori e frutti. Gilberto, temendo ripercussioni, consiglia alla moglie di cercare di convincere Ansaldo a desistere dalla sua richiesta o, al massimo, a concedergli «il corpo ma non l’animo». Qui il senso dell’onore eventualmente sconfitto è vinto dalla paura della magia nera. Stupito della «liberalità» e della «cortesia» di Gilberto, Ansaldo si rifiuta di ottenere il pattuito e anzi avvia con l’antico rivale una solida amicizia. Perfino il negromante, coinvolto nello sfoggio di gratuità, sbaracca il giardino senza pretendere denaro.

Se è vero che il racconto aderisce allo schema valoriale della decima giornata, notiamo come i rapporti di forza tra Gilberto e Ansaldo sconvolgano alcune abitudini dei personaggi decameroniani (la difesa a oltranza dell’onore, la castità e l’onestà delle mogli) ma non altre (la donna oggetto, il sesso e l’amore come capriccio). Che ci sia di mezzo o meno la pecunia, la donna è pur sempre travolta dalla logica dello scambio; e come un pacco Dianora è rimandata dal destinatario al mittente.

Ginevra e Isotta degli Uberti, baronesse loro malgrado (X.6)

Durante una cena organizzata in suo onore, il re di Napoli Carlo I d’Angiò s’invaghisce di due gemelle quindicenni, «Ginevra la bella» e «Isotta la bionda», figlie del cavaliere fiorentino suo ospite. Carlo I sa di prestarsi a una debolezza non degna della sua età ormai prossima alla vecchiaia, ma contando sulla propria influenza vorrebbe organizzare un rapimento alla don Rodrigo. Un nobile suo amico, però, lo distoglie, insistendo, più che sulla lubricità di quel desiderio infantile, sull’instabilità politica del regno, che quel gesto avrebbe potuto confermare; anzi il nobile ricorda al sovrano che proprio per le violenze sessuali organizzate dai generali del rivale Manfredi i napoletani lo avevano cacciato. Punto nel suo orgoglio di re prima che di amante, Carlo non solo rinuncia al suo progetto, ma procura alle due ragazze la dote che il padre non avrebbe saputo garantire loro. Il suo onore è salvo, mentre Ginevra e Isotta si ritroveranno baronesse senza sapere perché. Sulla felicità dei loro matrimoni la novellatrice Fiammetta tace; il prestigio dei promessi sposi sovrasta qualsiasi eventuale aspettativa o obiezione delle consorti.

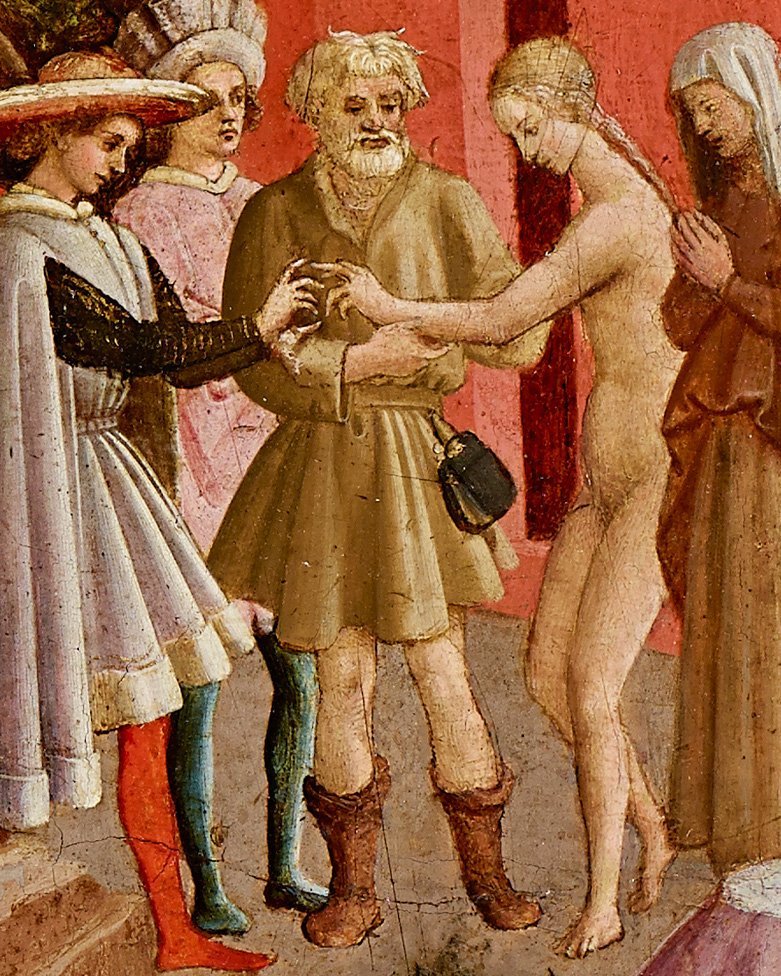

Griselda, la benandante (X.10)

La novella di Griselda, la centesima del libro, è stata la più fortunata, interpretata e tradotta (in senso moralistico da Petrarca e poi da Chaucer). Nella sua ossatura strutturale è una versione feudal-piemontese della storia di Psiche o di Cenerentola, ma con una punta di compiaciuto sadismo con cui la protagonista è messa alla prova, forse per pareggiare l’abisso sociale che la separa dal marito: Gualtieri marchese di Saluzzo contrario al matrimonio; Griselda pastorella poverissima ma con un’aura quasi messianica, come Gesù, come David. Eppure qualcosa non torna nella visione di Griselda quale modello di pazienza, di mansuetudine, di abnegazione. Come precisa Boccaccio, Griselda non è ottusa né anaffettiva, ma «savia», e sperimenta le privazioni (l’allontanamento di una figlia e di un figlio, il ripudio, l’allestimento di nuove nozze) forse intuendo un obiettivo finale, in questo mondo o nell’altro.

A guardar bene, sembra di trovare nella novella una traccia folklorica che si aggiunge all’abbondante materiale fiabesco su cui Boccaccio ha innestato l’ambientazione saluzzese; si tratta della «camiscia» con cui Griselda si fa ricompensare dal crudele Gualtieri per il dono non reversibile della verginità. In molte tradizioni i nati e le nate «con la camicia» sono associate a poteri soprannaturali, come i/le benandanti friulani studiati da Carlo Ginzburg. Pretendendo una «camiscia» da cui non si separerà più, Griselda riceve un oggetto apotropaico che potrà proteggerla da ogni male (non sa ancora che Gualtieri la riprenderà in moglie). Come il mantello dell’invisibilità di Harry Potter, la «camiscia» di Griselda diventa un talismano che consentirà alla donna una vita dignitosa nell’umile villaggio paterno. Liberata dall’immagine di moglie perfetta e sottomessa in cui la tradizione l’ha imprigionata, Griselda resiste e reagisce alle «punture» del marito come l’acqua cheta che rovina i ponti. Dioneo, che ha raccontato il tutto, propone persino un finale diverso, da stilista consumato: se dopo il ripudio Griselda avesse trovato un altro amante, al posto della «camiscia» avrebbe ricavato ben altra «roba».

Il Decameron non si chiude su una vera santa che si oppone al finto san Ciappelletto, ma conferma quella variegatezza tematica (e interpretativa) che, orizzontalmente, lo pervade tutto.

Conclusione

Dopo questa ricca carrellata proviamo a tracciare un bilancio. Innanzitutto, non stupiamoci dell’abbondanza di personaggi femminili in novelle dedicate all’amore; i temi stabiliti dalle regine e dai re delle dieci giornate impongono quel filone, insieme ai racconti di avversità superate e di motti, beffe e controbeffe. Non solo le donne, dunque, ma anche gli uomini di tutti i ceti sociali amano e sono amati. Certo, nella maggior parte dei casi sono loro, i maschi, i registi delle vicende, a cui le donne si adeguano con loro vantaggio o danno: le regole, le consuetudini, le decisioni, i valori, i criteri di giudizio provengono da menti maschili, che imbrigliano i presunti istinti entro soverchianti costruzioni culturali (le relazioni decameroniane, anche quelle che appaiono più «naturali», sono spesso frutto di calcolo) e le stesse qualità di intraprendenza celebrate negli uomini diventano vizi nelle donne.

D’altra parte, colpisce come le novelle con personaggi femminili prevedano quasi sempre il coinvolgimento del loro corpo, denudato e/o rivestito, esposto a commenti, punizioni, constatazioni di ogni tipo: Ghismonda rinuncia al proprio corpo uccidendosi; Lisabetta si lascia consumare dal dolore; la moglie di Guglielmo Rossiglione si sfracella al suolo; Caterina è sorpresa nuda con in mano l’«usignolo» di Ricciardo; Restituta, spogliata con Gian di Procida, rischia il rogo come una strega; Filippa non teme la condanna a morte «in pregiudicio del mio corpo»; la carne della donna inseguita dal cavaliere nella visione di Nastagio è lacerata dai mastini; monna Tessa subisce «pugna e calci» da Calandrino; la povera Elena, nuda e ustionata su una torre, sembra «non corpo umano ma più tosto un cepperello inarsicciato»; il corpo di Dianora va concesso – anche se solo ipoteticamente – dal marito all’amante; le fattezze delle fanciulle gemelle di cui s’invaghisce il re d’Angiò si intravedono attraverso i loro panni bagnati; Griselda è denudata e poi rivestita per ben due volte dal marchese Gualtieri.

La bellezza carnale delle donne viene colpevolizzata e assunta come spiegazione della loro necessaria segregazione, che si abbatte tanto sulle mogli (aristocratiche o popolane) quanto sulle monache. A ciò si aggiungono le prove a cui gli uomini le sottopongono per provarne la lealtà e forse compensare così le disparità di rango.

Nell’atmosfera mondana del Decameron vediamo profilarsi, di novella in novella, quei «corpi che contano» o «che non contano» con cui la filosofa Judith Butler ha spiegato l’opposizione norma/marginalizzazione[1]; le donne (e gli uomini) che non si conformano al modello culturalmente dominante nel Trecento italiano, anche se nobili, anche se bianche, anche se eterosessuali, anche se sposate, sfuggono al riconoscimento e dunque sono escluse, marginalizzate o, nel peggiore degli scenari, perseguitate e annientate.

Certo, siamo grati/e a Boccaccio per averci aperto uno squarcio sulla società del tempo, dando voce alle parole (e al silenzio) di personaggi evidentemente ispirati alla realtà contemporanea. Il suo Decameron ci mostra una variegatezza del mondo e della rappresentazione dei generi in cui le ombre prevalevano – e tuttora prevalgono – sulle luci. Allora le si affrontava con il riso o la censura; oggi urge una cura.

Leggi la prima parte qui.

Leggi la seconda parte qui.

Leggi la terza parte qui.

Note

[1] Ci riferiamo a J. Butler, Corpi che contano, trad. it. di S. Capelli, Feltrinelli, Milano 1996, argomento discusso fra l’altro anche in Questione di genere, trad. it. di S. Adamo, Laterza, Roma-Bari 2013 e Fare e disfare il genere, trad. it. di F. Zappino, Mimesis, Milano-Udine 2014.