Il capolavoro di Giovanni Boccaccio, che tanta fortuna ha avuto nella storia della letteratura, dell’arte, del cinema, è sempre più decisamente sottratto a letture in senso verticale della sua struttura ed esposto a interpretazioni che ne sottolineano la variegatezza (oggi diremmo diversity). Nelle novelle del Decameron Boccaccio non proporrebbe modelli via via edificanti, ma illustrerebbe il carattere multiforme della società trecentesca; e anche quando, come nella decima giornata, i personaggi sembrano imporsi come incarnazione delle virtù aristotelico-tomistiche, ecco intervenire i e le giovani della «lieta brigata» ad abbassare il tono della narrazione, nel segno di una ben più ordinaria quotidianità[1].

In questa ricerca del molteplice – è stato notato – Boccaccio si sarebbe ispirato alla Commedia dell’amato Dante, anche se l’ambientazione tutta terrena del Decameron, sganciato da una rigorosa prospettiva teologica, complica i parallelismi. I “peccatori” di Boccaccio sono molto meno interessati alla propria redenzione dei purganti della Commedia; e di beati ci sono pochissime tracce. Basti osservare i personaggi femminili: appiattiti quasi soltanto sulla dimensione della lussuria o della castità in Dante, presentati in una dimensione molto più sfaccettata in Boccaccio.

Proviamo dunque a esaminare le donne più celebri del Decameron, di cui riassumiamo le vicende per ricavarne spunti di riflessione in classe, tra letteratura, storia e educazione civica.

Le dedicatarie

È consueto celebrare con enfasi la dedica del Decameron alle donne innamorate, che ha fatto parlare di un Boccaccio proto-femminista. Gli studiosi e le studiose, però, mentre hanno sottolineato questa inaudita apertura al mondo femminile, non hanno mancato di notare la vena misogina di alcune novelle (soprattutto nelle ultime tre giornate) o la riproposizione dell’immagine della filatrice entro le mura domestiche tipica della società medievale (e non solo): alle donne prive della guida dei maschi sono affibbiati aggettivi non proprio carini, come «mobili, riottose, sospettose, pusillanime e paurose» (Intr. 75).

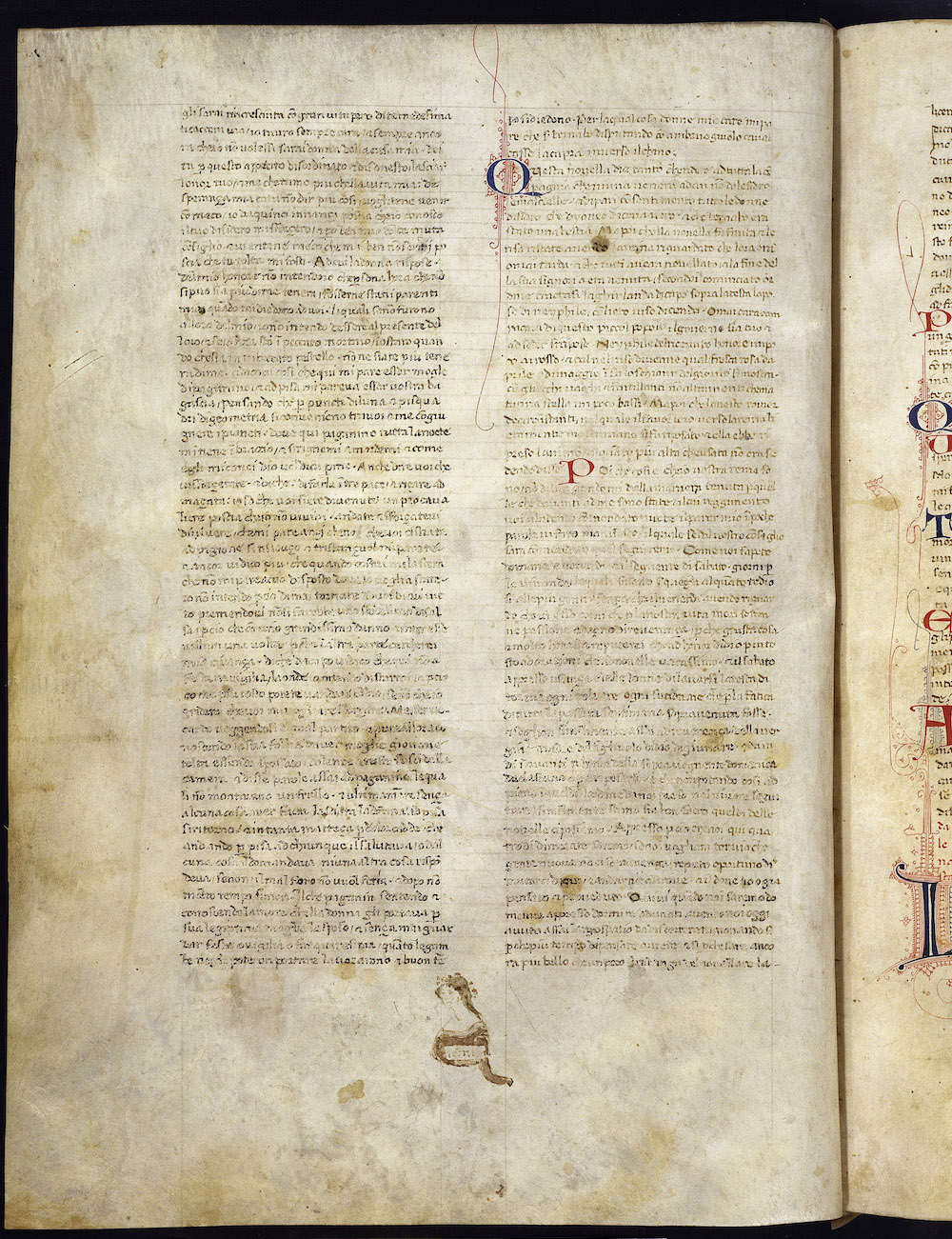

La dedica alle donne doveva funzionare innanzitutto come una dichiarazione d’intenti retorica, come a dire che l’opera che ci si apprestava a leggere era d’intrattenimento e, vista la scrittura in volgare, destinata anche ai non esperti di latinorum. D’altra parte, il grande formato scelto da Boccaccio per il suo autografo corrispondeva a quello dei libri universitari, da leggere su un leggio come le opere dotte[2]; è forse questa la prova inconfutabile che Boccaccio avesse destinato almeno il suo manoscritto (l’attuale Hamilton 90, conservato a Berlino) a un pubblico intellettuale, molto diverso dalle decantate donne, in genere poco alfabetizzate (ma che spesso partecipavano a sedute di lettura ad alta voce, guidate da una lettrice, il che moltiplicava la fruizione). Un pubblico diverso anche da quello dei mercanti, che non si potevano certo portare appresso, a cavallo, un librone di quelle dimensioni nei loro viaggi d’affari.

Le novellatrici

Le sette giovani che compongono la «brigata» del Decameron, con i loro nomi parlanti, confermano l’assoluta maggioranza (70%) delle novellatrici sui novellatori, con tanto di servitù al seguito. Questo le porta persino a servirsi, nel rivolgersi come narratrici al gruppo, di una sorta di femminile inclusivo: «carissime donne», «amorose compagne», «care giovani», «valorose donne» ecc. Nelle introduzioni, nelle conclusioni canterine, nei paragrafi che anticipano le novelle vere e proprie, ciascuna delle sette novellatrici acquista una caratterizzazione, non soltanto simbolica, via via più accentuata. Si nota ad esempio un certo compiacimento nel vedere che giustizia è fatta in Lauretta (che nel nome evocherebbe l’amata di Petrarca) oppure l’incarnazione della temperanza in Fiammetta (nome dell’amata dal giovane Boccaccio a Napoli)[3].

Di certo le sette sono ben consapevoli dell’eccezionalità della situazione in cui si trovano; per questo tengono a precisare che hanno bisogno della tutela maschile per il loro consesso, che tuttavia non sarà esposto a una triviale promiscuità visti i legami di parentela o affetto tra i ragazzi e le ragazze in lockdown fuori Firenze. Tutte loro si sarebbero riconosciute in una o più delle tante donne che ritroviamo, come protagoniste o come apparentemente fugaci comparse, nelle novelle.

Madama Fiordaliso, ingegno contro ingenuo (II.5)

Una delle donne più intraprendenti, per il proprio interesse, del Decameron è la cortigiana che, a Napoli, si finge sorella dello sprovveduto Andreuccio da Perugia. Fattasi aiutare da una serva, Fiordaliso (è attestata una Flora siciliana nel quartiere vicino al porto citato nella novella) riesce ad accalappiare il giovane perugino e a rubargli il tesoretto di 500 fiorini con cui avrebbe voluto comprar cavalli (le “auto di lusso” dell’epoca). I tentativi di Andreuccio di recuperare il denaro falliscono per l’intervento di un coro di voci che, complici di Fiordaliso e del suo probabile manesco pappone, gli consigliano di togliersi di torno. Vittima di una precoce associazione a delinquere di stampo camorristico, Andreuccio, derubato, spogliato e ricoperto di escrementi maleodoranti, scopre a proprie spese che fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Fiordaliso ha saputo individuare con fiuto da maestra la sua vittima e senza grande sforzo ha raggiunto il proprio scopo. Agli applausi per Andreuccio, che sa districarsi dalla situazione rubando a sua volta nella Cattedrale, vanno aggiunti quelli per Fiordaliso, non meno intraprendente di lui.

Beritola Caracciolo, balia di caprioli (II.6)

Partita dalla Sicilia per motivi politici (il marito, Arrighetto Capece, era stato arrestato) e direttasi a Napoli, madama Beritola partorisce un secondo figlio a Lipari e poi fa naufragio a Ponza; qui però una masnada di corsari rapisce i suoi due figli e la donna resta sola. Entrata in una caverna, trova due caprioli appena nati e si mette ad allattarli come sostituti dei suoi figli, facendo rivivere, al contrario, il mito della lupa e di Romolo e Remo. Soprannominata «la Cavriuola» dai suoi successivi liberatori, nientemeno che Corrado Malaspina con la moglie Orietta, Beritola pretende di essere portata in Lunigiana con i suoi amici a quattro zampe e qui ritroverà, dopo varie vicende, il primo figlio, che la riconoscerà dall’«odor materno».

La novella conosce un lieto fine, per cui Beritola sarà reintegrata come moglie di Arrighetto, una volta uscito di prigione. La complessa geografia del racconto, che tocca le principali mete dei traffici dei mercanti italiani e dei pirati, dalla Sicilia alla Liguria, è rispecchiata dall’itinerario esistenziale di Beritola, che comprende quasi tutto lo spettro delle condizioni sociali in cui una donna nel Trecento poteva trovarsi: moglie, poi presunta vedova e senza figli, quindi «fiera» selvaggia, dama di compagnia, infine madre e nobildonna ritrovata.

Alatiel, donna nove volte oggetto (II.7)

Alle tante pagine della novella di Alatiel, figlia di un leggendario sultano del Cairo, noi lettori e lettrici moderne proviamo un senso di disgusto. Questa Elena di Sparta all’ennesima potenza, presentata da subito come vittima di una bellezza naturale rafforzata dalla cosmesi, conosce in circa quattro anni otto amanti e un marito, ciascuno dei quali subentra all’altro con un atto violento. Al passaggio di uomo in uomo fanno da controcanto i commenti maliziosi, se non del tutto misogini, del novellatore, un maschio, Panfilo: Alatiel – si precisa – cerca il piacere con i fatti (nessuno infatti capisce la sua lingua) e dà sempre il proprio consenso liberamente, senza però sottolineare che è indifesa, sola, incompresa. Come una migrante di oggi, Alatiel affronta le rotte perigliose del mar Mediterraneo e si imbatte in sedicenti protettori, che però si approfittano di lei come in una tratta. Alla fine riuscirà a convincere il ritrovato padre della propria verginità per disporsi alle nozze pattuite, le uniche legittime, con il re del Garbo, in Marocco. Nonostante la sua estrazione aristocratica, anzi forse proprio per questo, Alatiel non può sottrarsi alle regole della società patriarcale; le sue peripezie mediterranee non sono sintomo di emancipazione, ma il frutto di una serie impressionante – diciamolo noi a Panfilo – di stupri e passaggi di proprietà travestiti da piaceri reciproci.

Zinevra, detta Sicurano (II.9)

Bernabò Lomellini da Genova, mercante, fa una scommessa sull’onestà della moglie, Zinevra, ovviamente a sua insaputa: sostiene che, anche se rimanesse lontano da lei per molto tempo, la donna gli rimarrebbe fedele. Un altro mercante suo amico si dice pronto a dimostrare il contrario e con un inganno, fattosi introdurre nella casa di lei e vistala dormire nel sonno, si vanta di aver notato un neo nelle parti intime. Bernabò allora decide di vendicarsi del perduto onore e fa uccidere la donna senza nemmeno dirle perché. Zinevra riesce tuttavia a fuggire, travestita da maschio come nella graphic novel Pelle d’uomo, e serve il sultano in Egitto come Sicurano da Finale. Riesce poi a organizzare un salomonico processo che dimostrerà la sua innocenza e al termine del quale riacquisterà abiti femminili. La novella di Zinevra, come altre leggende (tra cui quella di santa Guglielma), è tutta incentrata sulla violazione e la successiva reintegrazione dell’onore del maschio: la pur industriosa Zinevra è una pedina in una partita di scacchi tra maschi orgogliosi.

Leggi la seconda parte qui.

Leggi la terza parte qui.

Note

[1] Per una lettura “verticale” del Decameron si veda V. Branca, Boccaccio medievale e nuovi studi sul Decameron, Sansoni, Firenze 1990; per una lettura “orizzontale” si veda, fra gli altri, M. Marti, Introduzione a G. Boccaccio, Decameron, Rizzoli, Milano 1958.

[2] Lo ha rilevato L. Battaglia Ricci, Leggere e scrivere novelle tra ’200 e ’300, in La novella italiana. Atti del Convegno di Caprarola (19-24 settembre 1988), vol. II, Salerno, Roma 1989, pp. 629-55.

[3] Sui “caratteri” delle novellatrici si veda V. Kirkham, An Allegorically Tempered Decameron, in «Italica» 62.1, 1985, pp. 1-23.