Nel 1901 Giovanni Pascoli dedicò all’amico bibliotecario lucchese Gabriele Briganti, in occasione delle sue nozze, una delle sue più celebri liriche: Il gelsomino notturno. La poesia – come è noto – mescola auspici di fecondità per i novelli sposi a melanconiche allusioni alla “esclusione” dalla felicità coniugale del poeta: infatti mentre nell’urna molle e segreta che accomuna il gelsomino al ventre materno della sposa sta probabilmente nascendo una nuova vita, egli è tristemente solo, quasi fosse un’ape tardiva che trova già prese le celle del suo alveare. Insomma, la splendida lirica pascoliana ruota – come è tipico del suo autore – intorno a un raffinato (e delicato) gioco di simbologie.

Uno strano epitalamio del 1904

Uno strano epitalamio del 1904

Ma Pascoli è Pascoli, il garbato “poeta delle piccole (anche se non semplici…) cose”, secondo una definizione che è ormai divenuta una sorta di slogan. Cosa può capitare, invece, se l’epitalamio (cioè il componimento augurale per le nozze) viene composto da un poeta che è abituato a “pensare in grande” (anche troppo…) e a fare della provocazione uno stile di vita? I destinatari (o le vittime?) di tutto ciò furono il 10 gennaio 1904, a Firenze, Guglielmo Anastasi e Marta Siccoli, durante il cui banchetto nuziale Filippo Tommaso Marinetti (di lì a poco “fondatore” del Futurismo) declamò – nell’imbarazzo generale – un allucinato monologo in francese dal titolo La momie sanglante.

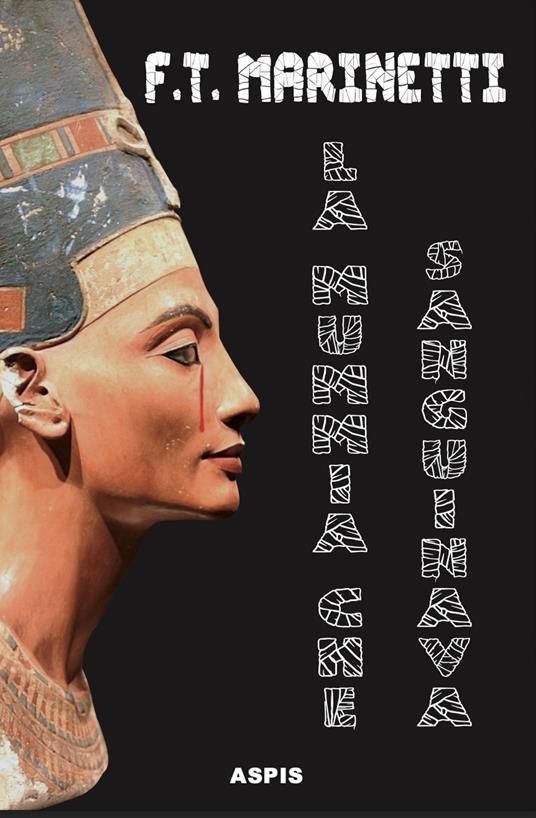

Confesso che non ne sapevo nulla, fino a che non ho preso atto (da una recensione di Armando Torno sul Domenicale del “Sole 24ore”) della recente edizione di questo breve testo, la prima in traduzione italiana (di Camilla Scarpa) dopo la pubblicazione in lingua originale: è curata da Guido Andrea Pautasso e ha titolo La mummia che sanguinava, Aspis edizioni, 2021.

Ilaï e Nubar: amore e morte

Diciamolo subito: si tratta di un’operetta certamente non destinata a lasciare nella nostra tradizione culturale una traccia significativa pari a quella del Gelsomino pascoliano. È infatti poco più che un’improvvisazione, costruita intorno a una vicenda noir che immagina un repentino risveglio dal sonno eterno della mummia della principessa Ilaï, figlia del faraone egizio Bocchoris (XXIV dinastia): ella – votata dal padre a una forzata castità – neppure dopo secoli e secoli si è liberata da quei turbamenti d’amore per il guerriero Nubar che l’hanno condotta alla morte.

Marinetti crea così un intrigante pastiche nel quale il tradizionale binomio Eros e Thanatos si colorisce di toni spiritistici (sia lui che l’Anastasi – lo apprendo dalla stimolante introduzione di Pautasso – frequentavano i medium) ed evoca quell’Egitto dove il poeta era nato (nella cosmopolita Alessandria) nel 1876.

Egli non era certo un esperto di antichità egizie, delle quali però dovette subire il fascino, tanto da conoscere qualche aspetto saliente di quella millenaria cultura, come si evince dalla dedica all’amico Anastasi:

“La mummia che sanguinava”, questa composizione impregnata d’aromi funebri e palpitante di desiderio come un roseto scaldato dal sole, affinché egli, al banchetto trionfale celebrato in onore della sua radiosa giovinezza, osi levare più in alto di tutti il calice dell’Amore, incastonato d’astri, e brindare arditamente alla Morte, traendo ispirazione dalla finezza propria degli antichi Egizi, “che non concepivano convito alcuno senza un cranio scheletrito, o, in ogni modo, senza un emblema qualsiasi della brevità della vita”. F.T.M.

Un futurista che guarda al passato?

Ripeto, la mummia rediviva carica di prorompente sensualità è lontana dai vertici della nostra letteratura (non dimentichiamoci che è protagonista di un testo d’occasione) e non può certo competere – ad esempio – con le più famose mummie che dialogano con Federico Ruysh nel Dialogo leopardiano. È però vero che non possiamo che approcciarci a lei con la curiosità di chi si trova davanti a una stravagante novità, cosa che mi ha portato a una semplice (forse banale?) riflessione. Marinetti, nel 1909, teorizzerà nel Manifesto Futurista una sorta di censura del passato, sostenendo come l’automobile (rigorosamente al maschile, prima di D’Annunzio) sia «più bello della Nike di Samotracia», e affermando di volere distruggere «i musei, le biblioteche, le accademie di ogni specie»; eppure pochi anni prima – come abbiamo visto – scriveva di mummie, e qualche anno dopo (1928) tradurrà dal latino (pur con tutti i limiti del caso) la Germania di Tacito, perché Tacito, «maestro di concisione sintesi e intensificazione verbale, è lo scrittore latino più futurista e molto più futurista dei maggiori scrittori moderni. Ad esempio: Gabriele d’Annunzio».

Anche il più acceso, talora fanatico, fautore della necessità di proiettarsi nel futuro non riesce dunque a liberarsi del tutto dal fascino del passato, e in particolare da quello emanato dall’antichità. Questa è – come anticipavo – la mia modesta riflessione, certamente viziata dall’essere espressa da un antichista.

Il topos della mummia che risorge

Di sicuro il libretto meriterebbe qualche confronto con altre “mummie” presenti in romanzi di ambientazione gotica (ad es. Edgard Allan Poe, Quattro chiacchiere con una mummia oppure Bram Stoker, La dama nel sudario), nonché con i numerosi film – più o meno recenti – dove antichi morti egizi resuscitano per turbare la vita dei contemporanei: si tratta però di un ambito troppo lontano dalle mie competenze e perciò me ne astengo.

Io sono fermo alla descrizione dello storico greco Erodoto (V sec. a.C.) che ci racconta con stupore come gli Egizi – dopo avere estratto cervello e visceri dei defunti e proceduto alla loro mummificazione – «fanno un’immagine di legno a forma di uomo, e, fattala fare, vi rinchiudono il cadavere: dopo averlo chiuso così lo custodiscono in una camera sepolcrale, collocandolo diritto contro un muro» (Storie, II, 86 trad. A. Fraschetti).

Ed è proprio in quella camera sepolcrale che mi piace che le mummie riposino in eterno; anche se – devo ammettere – i commensali del banchetto nuziale dei coniugi Anastasi, quel 10 gennaio del 1904, dopo un iniziale disorientamento, si devono essere non poco divertiti. Più che la mummia, forse, si dovrebbe allora resuscitare Marinetti perché possa offrire i propri servigi a qualche moderno wedding planner (mi scuso dell’obbrobriosa espressione, che il Nostro avrebbe ovviamente italianizzato): certamente le sue declamazioni potrebbero dare vivacità a qualche sonnolenta pausa tra il risotto e gli arrosti… Unico avvertimento: togliere dal menu la pastasciutta, che proprio Marinetti riteneva una «assurda religione gastronomica italiana», proponendone pertanto l’abolizione nel suo Manifesto della cucina futurista edito nel 1931.