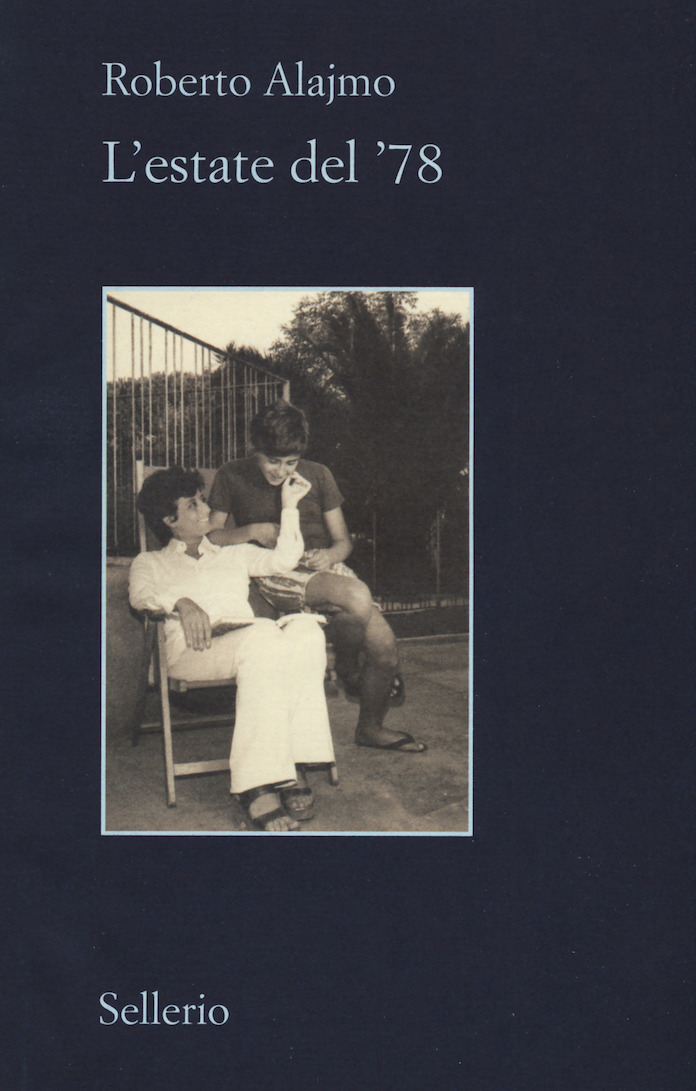

L’estate del ’78, il bel romanzo di Roberto Alajmo edito da Sellerio, inizia fuori dal libro, in esergo, con una frase di un palermitano d’adozione, perfetta per dire come identità e radici siano prima di tutto impastati di affetti: casa, città, patria sono il luogo in cui il cuore batte, non importa per cosa o per chi (tra l’altro un bel monito di questi tempi).

Proprio a Palermo, e a Mondello, batte anche il cuore dello scrittore Roberto Alajmo, che nel suo racconto autobiografico ci porta nel mistero che lega le persone ai luoghi e talvolta non le fa partire, anche lontane chiede che tornino, se non con il corpo, almeno con il pensiero.

Nell’estate del ’78 il protagonista (ora uomo maturo e a sua volta padre) ha quasi 19 anni e si prepara alla prova orale dell’esame di maturità. Le energie, la fame di vita e l’incoscienza sono le stesse che ora agitano il figlio Arturo, che, al momento della narrazione, ha circa la sua età di allora. Per entrambi si riconosce quello che, col senno di poi, si dirà un momento di felicità intatta, la breve stagione in cui non siamo né genitori né figli e perciò nessuno deve preoccuparsi di nessuno.

In uno di quei giorni d’estate si staglia, indelebile, l’incontro casuale di Roberto e della madre Elena, che dopo la separazione dei genitori abita un’altra casa. Trovarla sulla strada per la gelateria, dopo un pomeriggio di studio con gli amici, cogliere nel suo sguardo un’incertezza enigmatica, sospesa, sembra quasi un inciampo. Roberto risponde frettoloso, con il tipico imbarazzo che tiene distanti i figli adolescenti dai genitori. Non può sapere il carattere definivo della scena che sta vivendo, l’ultima che li vede insieme. E infatti i tre mesi successivi sono saranno un convulso viaggiare e scaricare i pensieri, il tipico periodo che segue gli esami di maturità, specie quando ancora non s’era capito cosa fare dopo. Cosa abbia fatto lei nei tre mesi successivi non lo so, è oggetto della presente indagine. (p. 73)

La telemachia di Roberto si svolge da adulto e da fermo, in quella stessa Palermo in cui tutto comincia e che non si può abbandonare finché manca un addio, ma è una telemachia volta a (ri)scoprire la madre, mai più rivista, enigmatica e sconosciuta già prima di quell’ultima estate.

Le gioie irrecuperabili e la felicità come una cicatrice

Ci sono stagioni in cui mettere in ordine i ricordi può diventare essenziale. Quel tempo, per Roberto Alajmo, coincide con la morte del padre, Vittorio, e con la giovinezza di Arturo – anch’essa, come quella dello scrittore, un convulso viaggiare e scaricare pensieri. Il filo del racconto oscilla perciò tra piani temporali diversi e lontani, dai quali ci si lascia condurre volentieri, perché in quell’andare e tornare è proprio il senso dell’indagine.

Si prenda lo struggente racconto dell’ansia paterna nelle ore dell’attacco terroristico al Bataclan: la comunicazione con il figlio a Parigi impossibile, la certezza assoluta dell’avvenuta tragedia e, infine, lo stupore di Arturo, salvo e ignaro perché altrove, in campagna. Oppure la riflessione (tra le Gioie irrecuperabili) sull’ultima volta che Roberto ha preso in braccio Arturo bambino:

Mi pareva che fosse un compito eterno e invece no, era l’ultima volta. Magari a mia volta mi sono addormentato senza pensieri. Non potevo sapere che quella era l’ultima volta che succedeva. Poi mai più. […] Quella sera il legame affettivo ha subito una lacerazione, impercettibile ma irreversibile, che ci ha portato ognuno su un binario diverso, lui in direzione dell’adolescenza, io della vecchiaia. (pp. 35-36)

Gli episodi raccontati, lontani, lontanissimi o recenti, sono sforzi di memoria a partire dai quali si può ricavare l’assunto che nella maggior parte dei casi la felicità sia

una memoria trascorsa. Una cicatrice, anzi. Una frattura mal ricomposta che quando cambia il tempo riprende a far male. […] Quando scatta il ricordo, per un attimo posso quasi riassaporarne il gusto, ma il dolore subentra quasi subito. È il dolore che descrivono alcuni mutilati: specialmente nei primi tempi, dicono che faccia male la gamba amputata.

Non si pensi con ciò a una narrazione cupa: al contrario, il flusso dei pensieri ha la grazia della leggerezza anche quando il dramma, intuito o descritto, consentirebbe toni ben più patetici. E questa è una cifra stilistica che, raffreddando e distanziando, permette un disegno preciso di emozioni universali come il lutto, la fuga dal dolore, il timore della perdita. La lettura è perciò amabile e strappa più d’un sorriso.

1978: Elena e le altre

Altro pregio del romanzo, suggerito dal titolo, è che un racconto privato e personale ci riconduca a una vicenda più larga. L’anno dell’ultimo incontro tra Roberto e sua madre Elena è il 1978, quello del sequestro e dell’assassinio di Moro e dell’omicidio di Peppino Impastato. Volendo includere nella rassegna anche una finzione, aggiungeremmo che, non a caso, l’estate di cui si parla è proprio quella in cui perde la sua infanzia il giovanissimo Michele Amitrano, protagonista del romanzo Io non ho paura di Niccolò Ammaniti. Come a dire che, non da oggi, qualcuno riconosce nella coincidenza temporale un emblema: il ’78 come l’anno in cui l’infanzia finisce per tutti e, con essa, si perde anche un po’ di innocenza.

Che tale perdita d’innocenza (e dunque dell’idea che la vita non possa far male) si racconti attraverso una questione privata, il dramma minuto di una famiglia come tante, mi pare un valore aggiunto, perché permette di superare la cronaca e mostrare l’universale nel particolare.

Elena non è solo se stessa: nella sua storia riverberano le tante donne della sua generazione che hanno istintivamente inseguito una misura nuova dell’essere donna e che a volte hanno fallito, come racconta la dedica sul frontespizio di un libro, transitato silenziosamente di casa in casa e sopravvissuto a decenni di traslochi: A Elena, Ca vulissi afferrare ‘u munnu e ‘u munnu ci scappa ri manu.

La figura di Elena e l’inchiesta di Roberto mi hanno fatto pensare a quel piccolo capolavoro che è Un’ora sola ti vorrei, il film della regista Alina Marrazzi: straziante percorso nella memoria e nelle memorie familiari, alla ricerca della madre perduta all’età di sette anni. Le due opere non hanno in comune soltanto la nostalgia e l’indagine come atto d’amore e recupero, pur su un piano differente, di una relazione irrimediabilmente troncata; entrambe, mi sembra, aprono uno squarcio sul significato più crudele di quell’abitudine delle donne, descritta da Natalia Ginzburg, di cascare ogni tanto in un pozzo.

Per Elena quel pozzo coincide con l’assuefazione farmacologica: mal di testa continui, quindi una diagnosi di psiconevrosi sedata, prima che con l’elettroshock, con lo Spasmo Oberon, un medicinale che crea dipendenza (ma lo si scoprirà anni dopo). La dipendenza di Elena non è però un fatto isolato: molte donne italiane, negli anni Settanta, cominciano a prendere lo Spasmo Oberon e non riescono a smettere, non smettono più. Nel giro di un paio d’anni le case italiane si riempiono di madri di famiglia rincoglionite e tossicodipendenti, ma nessuno lo sa. (p. 102)

Natalia Ginzburg, nel suo Discorso sulle donne del 1948, pubblicato sulla rivista «Mercurio», così definisce la peculiare predisposizione femminile all’inquietudine:

Le donne hanno la cattiva abitudine di cascare ogni tanto in un pozzo, di lasciarsi prendere da una tremenda malinconia e affogarci dentro, e annaspare per tornare a galla: questo è il vero guaio delle donne. […] sono una stirpe disgraziata e infelice con tanti secoli di schiavitù sulle spalle e quello che devono fare è difendersi dalla loro malsana abitudine di cascare nel pozzo ogni tanto, perché un essere libero non casca quasi mai nel pozzo e non pensa così sempre a se stesso ma si occupa di tutte le cose importanti e serie che ci sono al mondo e si occupa di se stesso soltanto per sforzarsi di essere ogni giorno più libero. (da Un’assenza. Racconti, memorie, cronache, a cura di Domenico Scarpa, Einaudi, Torino 2016, pp. 151-156)

La risposta di Alba De Cespedes, direttrice di «Mercurio» (oggi in «Tuttestorie» n. 6/7 dicembre 1992 e riportata anche nell’Appendice di Un’assenza, cit., p. 255; il testo è reperibile online qui), è una lettera bellissima, che non nega quel pozzo, ma ne coglie un senso buono:

ogni volta che cadiamo nel pozzo noi scendiamo alle più profonde radici del nostro essere umano e nel riaffiorare portiamo con noi esperienze tali che ci permettono di comprendere tutto quello che gli uomini non comprenderanno mai. È nel pozzo che entriamo in contatto immediato con la debolezza, i sogni, le malinconie, le aspirazioni e insomma tutti quei sentimenti che formano e migliorano l’animo umano… Tu dici che le donne non sono esseri liberi: e io credo invece che debbono soltanto acquistare la consapevolezza delle virtù di quel pozzo e diffondere la luce delle esperienze fatte al fondo di esso, le quali costituiscono il fondamento di quella solidarietà, oggi segreta e istintiva, domani consapevole e palese che si forma fra donne sconosciute l’una all’altra… Le donne sono esseri liberi e volontariamente accettano di essere spinte nel pozzo.

Lo scambio tra le due scrittrici è del 1948: tanta strada da allora è stata fatta, ma forse l’educazione emotiva delle giovani donne e dei giovani uomini ha ancora bisogno che del pozzo si parli.

L’arte di essere infelici

Nella letteratura di ogni epoca hanno risuonato voci e paradisi perduti, ma il romanzo di Alajmo rompe i canoni dell’elegia, un po’ nel modo suggerito da una bella poesia di Mario Luzi, intitolata Il duro filamento e dedicata proprio alla madre:

Udire voci trapassate insidia

il giusto, lusinga il troppo debole,

il troppo umano dell’amore. Solo

la parola all’unisono di vivi

e morti, la vivente comunione

di tempo e eternità vale a recidere

il duro filamento dell’elegia.

È arduo. Tutto l’altro è troppo ottuso.

(Dal fondo delle campagne, Einaudi, Torino 1965)

L’estate del ’78 è un racconto della maturità che tenta questa via ardua e perciò suona come una delicatissima lezione per chi, anche più giovane, già custodisce qualche gioia irrecuperabile.

Scrive il nostro:

Ammetto che non posso [essere felice]. Ci sono individui costituzionalmente infelici. Strutturalmente. A prescindere da ogni circostanza: infelici. Posso però, questo sì, affinarne le modalità. Posso sforzarmi di essere infelice ogni volta un po’ meglio (…) In questo forse consiste il progresso dell’umana specie: riuscire giorno dopo giorno a migliorare non tanto la condizione infelice, ma la qualità dell’infelicità individuale. Ottimizzare il dolore di ciascun momento, sforzarsi di ricondurlo nell’alveo di ciò che è possibile sopportare. E sopportarlo. (pp. 42-43)

Ricomporre tessere di memoria non sarà la catarsi che l’autore vorrebbe, forse neppure varrà a sciogliere una strutturale disposizione all’inquietudine, ma la ricerca regala qualche dono inatteso. E, soprattutto, chi legge e coglie lo sforzo di trasformare il dolore può trovare conforto nella dolcezza di certe parole che svelano la vita nel riso e nel pianto.