E finalmente… l’elocutio

E finalmente… l’elocutio

Nell’articolo precedente mi sono soffermato su alcune questioni relative all’inventio (la “trovata”, l’idea fondamentale che ispira l’opera e che dovrà catturare l’attenzione del lettore) e alla dispositio (il ritmo del testo, le partizioni interne, il modo in cui l’autore indirizza l’attività di lettura). Ora prendiamo in considerazione il terzo pilastro della retorica classica, cioè l’elocutio.

Chiariamo innanzitutto che elocutio non equivale a stile. Se vogliamo tradurre il termine latino, credo che la parola più corretta sia “scrittura”. L’intervento di editing sulla scrittura è il più complesso e minuzioso: i problemi di dispositio si affrontano in linea di massima con forbici e colla, si tratta di tagliare, ricollocare, gerarchizzare…; i problemi di elocutio si affrontano con lima e bulino, si tratta di intervenire su dettagli spesso minimi, per esempio di punteggiatura, di concordanza, di registro lessicale, di rime o cacofonie involontarie – ma si tratta di dettagli decisivi. È nell’elocutio che si nasconde il DNA di un libro, da cui dipende la selezione del pubblico e l’efficacia comunicativa.

Il registro

Il registro

Il primo e più semplice livello su cui l’editor compie un lavoro di verifica e, se necessario, propone interventi correttivi, riguarda il registro linguistico. È una scelta da cui può dipendere tutto il resto. Mi spiego con un esempio volutamente un po’ provocatorio (ma non inventato): un personaggio che “si reca alla toilette” è tutt’altra cosa da un personaggio che “si fionda al cesso” – chiunque si rende conto che nel primo caso il registro è alto, nel secondo basso; la regina d’Inghilterra si reca alla toilette, se lo fa un ragazzotto alla Franti durante l’intervallo, o stiamo facendo dell’ironia, o stiamo sbagliando qualcosa. E cosa avviene (che effetto si ottiene) se l’autore mescola i registri e Franti “si reca – al cesso” o “si fionda – alla toilette”? O se a fiondarsi è la regina d’Inghilterra?

Il buon editor, come si può intuire, non è colui che riconduce il testo al registro medio, quello dell’italiano standard (ammesso e non concesso che sia sempre possibile individuarlo), o che mira alla perfetta coincidenza di registro linguistico e situazione narrativa. Al contrario. Il compito dell’editor è individuare la vocazione del testo (che può essere la disarmonia più oltranzistica) e garantirne la compattezza e la coerenza interne, e non rispetto a un astratto principio estetico universale.

Capita spesso che le opere di grandi scrittori presentino vistose incoerenze: Dante, come sappiamo, nella Divina Commedia usa tutti i registri possibili, dalle “parolacce” come culo e merda ai tecnicismi filosofici e scientifici come quidditate, dalla raffinata ricercatezza dell’oriental zaffiro alla quotidianità delle campestri mosche e zanzare; ma l’opera si fonda su una scelta di “pluristilismo” che le permette appunto di accogliere tutti le possibilità espressive che la lingua mette a disposizione del poeta e sarebbe quindi segno di incomprensione volerne “correggere” le presunte dissonanze, che dissonanze non sono, perché rispondono perfettamente al disegno generale. Petrarca, nel Canzoniere, compie una scelta opposta e, coerentemente, riduce l’ampiezza dei registri che impiega.

Capita spesso che le opere di grandi scrittori presentino vistose incoerenze: Dante, come sappiamo, nella Divina Commedia usa tutti i registri possibili, dalle “parolacce” come culo e merda ai tecnicismi filosofici e scientifici come quidditate, dalla raffinata ricercatezza dell’oriental zaffiro alla quotidianità delle campestri mosche e zanzare; ma l’opera si fonda su una scelta di “pluristilismo” che le permette appunto di accogliere tutti le possibilità espressive che la lingua mette a disposizione del poeta e sarebbe quindi segno di incomprensione volerne “correggere” le presunte dissonanze, che dissonanze non sono, perché rispondono perfettamente al disegno generale. Petrarca, nel Canzoniere, compie una scelta opposta e, coerentemente, riduce l’ampiezza dei registri che impiega.

Cito Dante e Petrarca, ben inteso, non perché l’editor si trovi spesso a lavorare su capolavori universalmente riconosciuti, ma perché rappresentano casi estremi, antipodi di una serie di possibili soluzioni fra le quali bisogna trovare volta per volta quella più adeguata al libro che si ha di fronte.

Lo stile

Lo stile

Il lavoro sul registro è una parte del più generale lavoro sullo stile. Non possiamo addentrarci qui nei problemi teorici di stilistica, un ginepraio riguardante piuttosto l’analisi critica o la filosofia del linguaggio che il lavoro editoriale, però almeno una definizione semplificata e strumentale di stile è necessario tenerla presente, perché risulta utile come guida pratica per l’intervento dell’editor: diciamo allora, per comodità, che lo stile è l’insieme delle scelte lessicali, sintattiche e retoriche dell’autore. Naturalmente il registro (alto, medio, basso) è una componente dello stile, ma non lo esaurisce.

Per affrontare lo stile mi avvalgo quasi sempre di un testo di riferimento che spero risulti di valore indiscusso: gli Esercizi di stile di Raymond Queneau, tradotti per Einaudi da Umberto Eco nell’ormai lontano 1983 (l’originale francese risale addirittura al 1943). Lo scrittore francese racconta per 99 volte la stessa semplicissima vicenda (l’io narrante assiste a un banale diverbio fra due passeggeri a bordo di un autobus; due ore dopo rivede uno dei due in compagnia di un amico, il quale gli fa notare che al soprabito manca un bottone). Ciascuna delle variazioni è basata su una scelta stilistica molto precisa: la prima versione ha carattere telegrafico, la seconda gioca sulle duplicazioni, la terza sulle litoti, la quarta sulle metafore, e così via. Troviamo il racconto al presente, al passato remoto, al futuro; riscritto come se fosse un foglietto di istruzioni per l’uso o un tema scolastico o un verbale di polizia o una scena di commedia o una lettera ufficiale… Si tratta di un gioco, naturalmente (ma è anche l’occasione per conoscere uno dei più geniali scrittori francesi del Novecento, tutt’altro che frequentato, posso garantirlo, dai giovani che ho avuto di fronte negli ultimi anni). Un gioco che mette tra parentesi inventio e dispositio e insegna a lavorare sui vari aspetti dello stile: lessico, sintassi e figure retoriche, come dicevo.

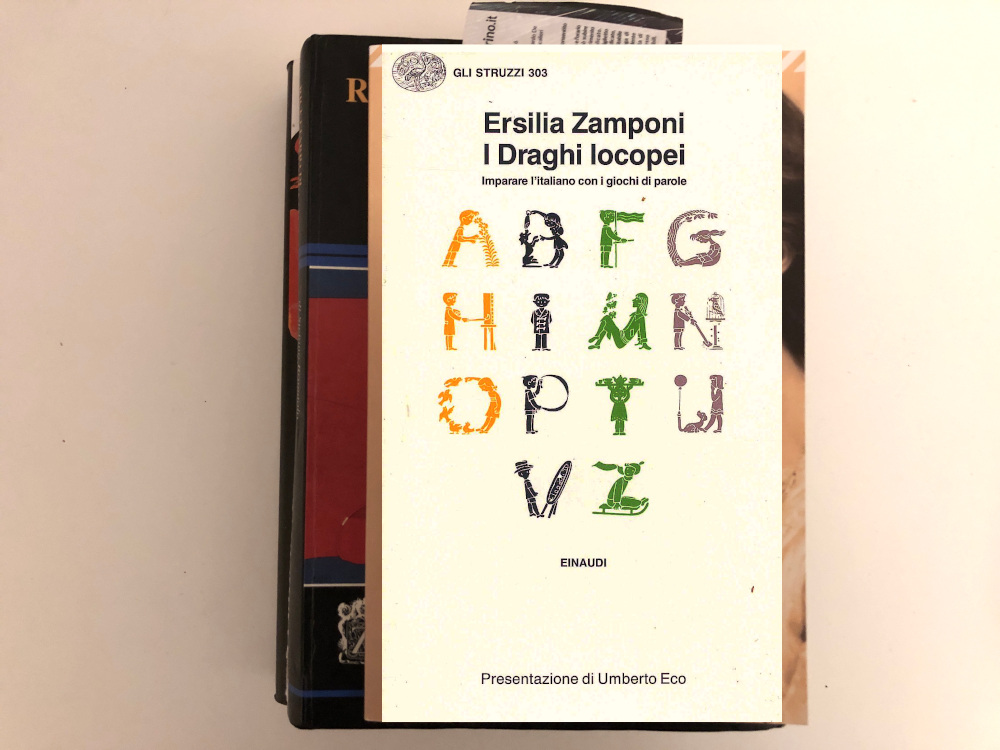

Un altro libro di riferimento, più semplice, più didascalico, ma altrettanto utile, è I draghi locopei di Ersilia Zamponi (sempre Einaudi, 1986). Il curioso titolo è l’anagramma di “giochi di parole”, argomento solo apparentemente marginale rispetto alle questioni di stile, come ben sa chi abbia nell’orecchio alcuni passi di Dante o di D’Annunzio, per non dire di Shakespeare o di Lewis Carroll. Un amico e collega di Queneau, Georges Perec, si è divertito a scrivere un intero romanzo senza mai usare la lettera “e” (tecnicamente, questo artificio si chiama lipogramma): il libro si intitola La scomparsa (in italiano l’ha pubblicato Guida nel 2007) ed è una parodia del genere giallo, in cui il mistero da risolvere riguarda ovviamente la scomparsa della povera vocale – ma forse, tra le righe, anche quella degli ebrei d’Europa sotto il nazifascismo…

Un altro libro di riferimento, più semplice, più didascalico, ma altrettanto utile, è I draghi locopei di Ersilia Zamponi (sempre Einaudi, 1986). Il curioso titolo è l’anagramma di “giochi di parole”, argomento solo apparentemente marginale rispetto alle questioni di stile, come ben sa chi abbia nell’orecchio alcuni passi di Dante o di D’Annunzio, per non dire di Shakespeare o di Lewis Carroll. Un amico e collega di Queneau, Georges Perec, si è divertito a scrivere un intero romanzo senza mai usare la lettera “e” (tecnicamente, questo artificio si chiama lipogramma): il libro si intitola La scomparsa (in italiano l’ha pubblicato Guida nel 2007) ed è una parodia del genere giallo, in cui il mistero da risolvere riguarda ovviamente la scomparsa della povera vocale – ma forse, tra le righe, anche quella degli ebrei d’Europa sotto il nazifascismo…

La “summa” di tutti i possibili lavori sullo stile è il Ricettario di scrittura creativa di Mozzi e Brugnolo, un grosso manuale corredato di esempi molto interessanti, che dovrebbe essere (e credo che in effetti sia) una delle bibbie di tutti i buoni editor.

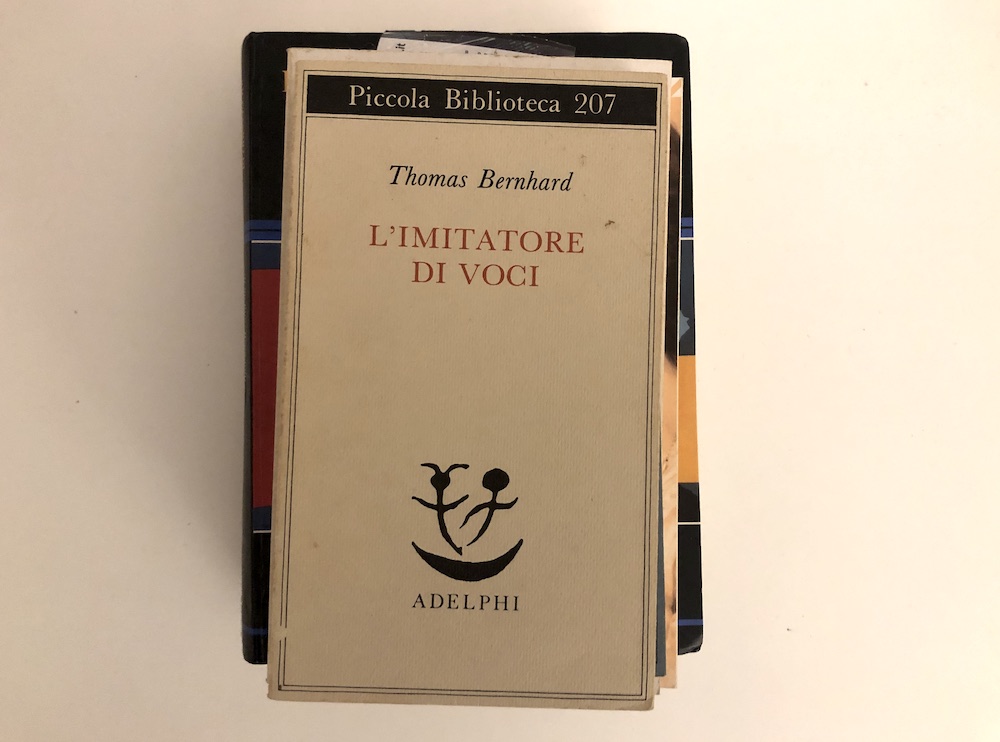

In questa fase del lavoro insisto molto sull’elemento giocoso, perché l’esperienza mi insegna che troppo spesso le questioni di stile vengono affrontate con eccessiva seriosità. Nella scrittura, anche quella più impegnata, è bene invece che sia presente una dimensione ludica – il piacere di manipolare le parole, di mettere alla prova la lingua, di sperimentare, magari imitando, facendo il verso a questo e a quello… Da Cecco Angiolieri che alterna sonetti cortesi e sberleffi in stile comico a Thomas Bernhard che nell’Imitatore di voci si diverte a scrivere “alla maniera di”, prendendo a modello i grandi autori di lingua tedesca, tutti i maestri ci insegnano che le famigerate “regole” (anche quelle dell’editing, quindi, a dispetto di quanto spesso temono gli autori) non sono fatte per ingabbiare e omologare, ma sono la condizione necessaria per poter sperimentare e far risaltare gli elementi di novità, di originalità: senza norma non si dà scarto, senza regole non si dà gioco.

In questa fase del lavoro insisto molto sull’elemento giocoso, perché l’esperienza mi insegna che troppo spesso le questioni di stile vengono affrontate con eccessiva seriosità. Nella scrittura, anche quella più impegnata, è bene invece che sia presente una dimensione ludica – il piacere di manipolare le parole, di mettere alla prova la lingua, di sperimentare, magari imitando, facendo il verso a questo e a quello… Da Cecco Angiolieri che alterna sonetti cortesi e sberleffi in stile comico a Thomas Bernhard che nell’Imitatore di voci si diverte a scrivere “alla maniera di”, prendendo a modello i grandi autori di lingua tedesca, tutti i maestri ci insegnano che le famigerate “regole” (anche quelle dell’editing, quindi, a dispetto di quanto spesso temono gli autori) non sono fatte per ingabbiare e omologare, ma sono la condizione necessaria per poter sperimentare e far risaltare gli elementi di novità, di originalità: senza norma non si dà scarto, senza regole non si dà gioco.

La voce

La voce

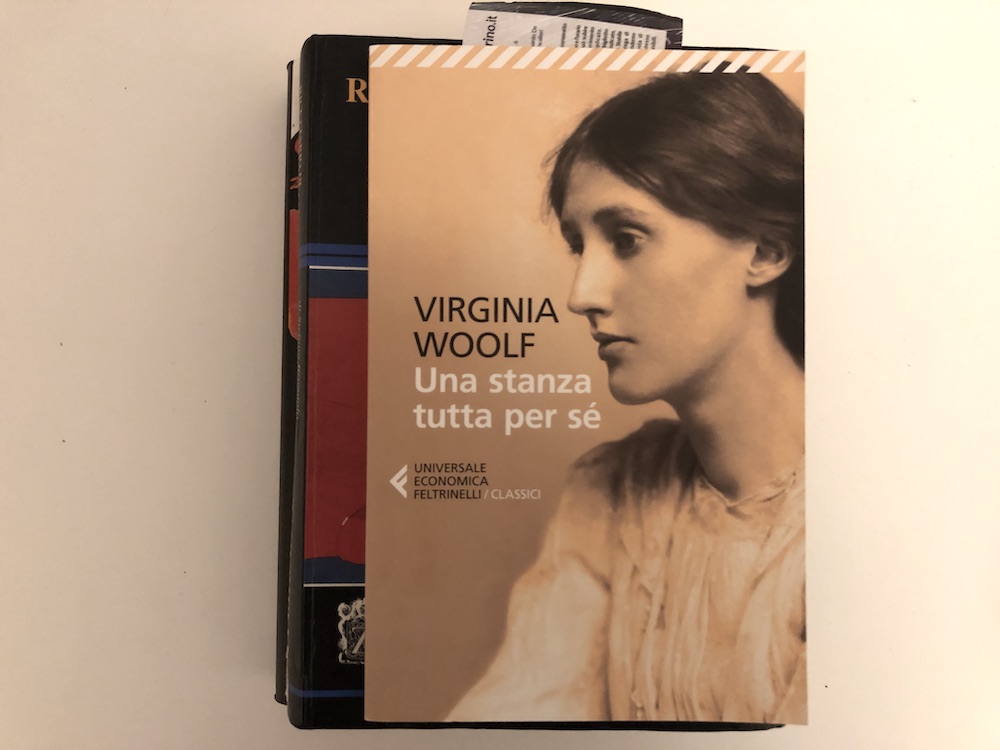

Il titolo di Bernhard suggerisce che il discorso sull’elocutio non è ancora concluso: resta da affrontare un altro aspetto, quello della “voce” appunto, o se preferite del “tono”. Le metafore foniche, o apertamente musicali, non sono gratuite e io (confortato dagli scritti di R.L. Stevenson, Henry James, Thomas Mann, Virginia Woolf e tanti altri giganti della letteratura moderna, citati da Nicola Gardini in uno dei suoi libri più importanti, Lacuna, Einaudi 2014 [qui la recensione di Alessandra Sarchi su «La ricerca», N.d.R.]) ne approfitterò per mettere meglio a fuoco questo concetto.

Gli storici della musica sanno bene che Mozart, indiscutibilmente uno dei più grandi geni musicali di tutti i tempi, non ha introdotto sostanziali novità nel linguaggio compositivo del suo tempo. Si è trovato a disposizione una serie di stilemi già perfezionati e li ha utilizzati. Eppure chiunque abbia una qualche esperienza di ascolto riconosce la “voce” di Mozart fra quelle degli altri compositori della sua epoca e di fronte a un brano mai sentito pensa “Questo potrebbe essere Mozart” o “Questo non mi sembra Mozart” (solo gli specialisti possono fare lo stesso, per dire, con Sammartini o con Johann Christian Bach, cioè con musicisti dotati di una personalità meno forte, di una “voce” meno inconfondibile).

Quello che vorrei chiarire è che possiamo imitare il lessico esatto e veloce del neoilluminista Italo Calvino o quello lutulento e sanguigno del Carlo Emilio Gadda più baroccheggiante, la sintassi asciutta di Ernest Hemingway o il periodare infinito di Marcel Proust, o ancora le metafore straziate e carnali di Elsa Morante o la prosa fredda e referenziale di suo marito Alberto Moravia – saremo sempre degli imitatori. La voce è un insieme di tutti gli elementi tecnici, stilistici, tematici, con in più qualcosa di sfuggente e nello stesso tempo di essenziale, quel non so che da cui dipende l’incanto con cui si ascoltano i grandi interpreti e i grandi attori… A scanso di fraintendimenti: non sto proponendo nessuna poetica dell’ineffabile; ma anche Roland Barthes, che certo non era incline allo spiritualismo, nel Grado zero della scrittura parla delle componenti inconsce (cioè frutto di scelte inconsapevoli, imponderabili) che concorrono allo stile di un autore.

Quello che vorrei chiarire è che possiamo imitare il lessico esatto e veloce del neoilluminista Italo Calvino o quello lutulento e sanguigno del Carlo Emilio Gadda più baroccheggiante, la sintassi asciutta di Ernest Hemingway o il periodare infinito di Marcel Proust, o ancora le metafore straziate e carnali di Elsa Morante o la prosa fredda e referenziale di suo marito Alberto Moravia – saremo sempre degli imitatori. La voce è un insieme di tutti gli elementi tecnici, stilistici, tematici, con in più qualcosa di sfuggente e nello stesso tempo di essenziale, quel non so che da cui dipende l’incanto con cui si ascoltano i grandi interpreti e i grandi attori… A scanso di fraintendimenti: non sto proponendo nessuna poetica dell’ineffabile; ma anche Roland Barthes, che certo non era incline allo spiritualismo, nel Grado zero della scrittura parla delle componenti inconsce (cioè frutto di scelte inconsapevoli, imponderabili) che concorrono allo stile di un autore.

L’editing non può fare a meno di confrontarsi con questa dimensione, almeno nei casi in cui si affrontino opere letterarie. L’editor è un tecnico, non credo che debba oltrepassare i limiti del suo ambito di intervento, che è il testo, ma siccome si trova a sfiorare le grandi questioni legate al ruolo dell’autore – quelle che possiamo chiamare, anche se il termine è un po’ fuori moda, questioni di “poetica” – deve esserne consapevole. Detto altrimenti, il lavoro di editing non può rifuggire dal confronto con l’ideologia dell’autore, cioè con l’insieme delle riflessioni e delle motivazioni da cui ha avuto origine il nucleo profondo dell’opera.

L’editing non può fare a meno di confrontarsi con questa dimensione, almeno nei casi in cui si affrontino opere letterarie. L’editor è un tecnico, non credo che debba oltrepassare i limiti del suo ambito di intervento, che è il testo, ma siccome si trova a sfiorare le grandi questioni legate al ruolo dell’autore – quelle che possiamo chiamare, anche se il termine è un po’ fuori moda, questioni di “poetica” – deve esserne consapevole. Detto altrimenti, il lavoro di editing non può rifuggire dal confronto con l’ideologia dell’autore, cioè con l’insieme delle riflessioni e delle motivazioni da cui ha avuto origine il nucleo profondo dell’opera.

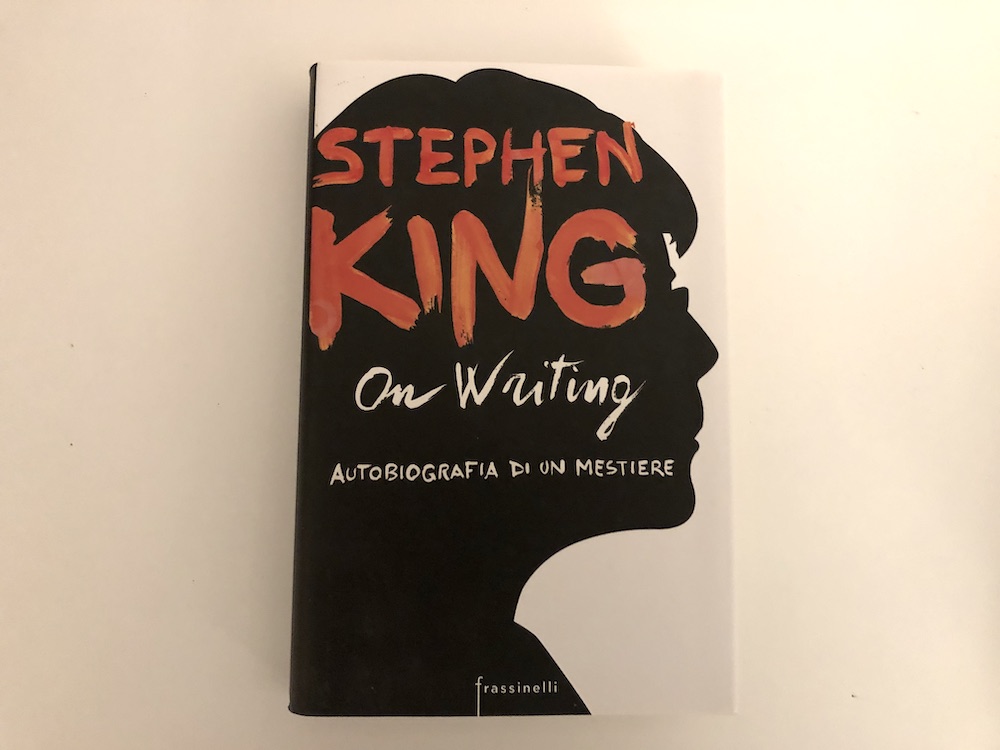

Anche in questo caso, mi permetto di ricordare alcuni dei libri che suggerisco di leggere al termine dei miei corsi per approfondire queste riflessioni attraverso le parole dei grandi autori (fatto salvo l’interesse per i testi di teoria letteraria, che però sono oggetto di tutt’altro discorso) – tre classici, per molti versi opposti, e cioè le Lettere a un giovane poeta di Rainer Maria Rilke (che definirei un po’ scherzosamente un libro “di destra”, perché mette l’accento sull’ineffabilità della poesia e sulla spiritualità e profeticità dell’arte) e i saggi Una stanza tutta per sé (1929) di Virginia Woolf e Sullo scrivere e sui libri di George Orwell (che definirei “di sinistra”, perché concentrano l’attenzione sulla condizione sociale dello scrittore e sulla funzione della letteratura); e tre testi più recenti, che indicano anch’essi strade alternative, e cioè L’arte del romanzo (1986) di Milan Kundera, On writing. Autobiografia di un mestiere (2000) di Stephen King e Perché scrivere? (2014) di Philip Roth.

Mi rendo conto che si tratta di scelte soggettive e che le affermazioni e i consigli contenuti in questi libri sono spesso assai discutibili, ma mi sembra giusto fornire agli studenti modelli diversi e anche fra loro inconciliabili, sì che ciascuno possa scegliere i suoi maestri e intraprendere i suoi percorsi di ricerca, senza sentirsi legato alla mia personale esperienza, da cui ho ricavato certo insegnamenti e indicazioni preziose, ma che è ormai in buona parte conclusa.

(fine)