Un recente libro scritto a quattro mani da Valeria Parrella – affermata scrittrice e classicista di formazione – e dall’archeologo Massimo Osanna – dal 2020 direttore generale dei Musei italiani – spicca per originalità e contiene numerosi spunti di sicuro interesse: si intitola Classici sovversivi. Mito e tragedia per la vita quotidiana, Rizzoli, Milano 2024.

Si tratta di una sorta di “chiacchierata” che i due hanno iniziato durante una visita agli scavi di Pompei (dei quali Osanna è stato a lungo responsabile) nel periodo del lockdown e che – nel tempo – si è trasformata in una suggestiva operazione editoriale. Infatti i due autori passano al setaccio alcuni miti classici, ciascuno secondo il proprio particolare punto di vista: Parrella – che muove sempre da testi letterari, specialmente tragici – ponendoli in un serrato dialogo con la modernità (e talora con la propria – e la nostra… – esperienza autobiografica), Osanna analizzandoli invece dal punto di vista iconografico, spesso facendosi guidare dal periegeta Pausania, con una particolare attenzione per la ceramica.

Tra sovversione e ribellismo

Prima di qualche osservazione più puntuale, una breve nota sul titolo, poiché Classici sovversivi allude al fatto che la loro stringente attualità, il loro proporsi in ogni epoca quali paradigmi di sentimenti o comportamenti umani, si configura come una sorta di “sovvertimento” del tempo che passa: è come se i classici ci ricordassero che l’umanità ha un patrimonio genetico comune, del quale il mito (e qui rubo una vecchia a me carissima definizione di Marcel Detienne) è una preziosa “scatola nera”. D’altro canto, però, quasi tutti i personaggi mitologici indagati sono – come vedremo – un po’ “sovversivi” nel senso più “ribelle” del termine, il che li libera ulteriormente da quei polverosi ripostigli nei quali qualcuno li vorrebbe collocare.

Infatti Antigone sfida l’autorità del tiranno Creonte; Orfeo addirittura prova – contro natura – a riportare in vita l’amata Euridice; le Troiane dell’omonima tragedia di Euripide fungono da contraltare a un certo bellicismo antico; Eros è il dio più imprevedibile di tutti, come l’amore che genera: lo dimostra anche il drammatico mito di Narciso; in fondo, sovversivi sono pure re Mida, prima accecato dalla sete d’oro e poi pentitosi amaramente, e l’indovino Tiresia con la sua esperienza particolare sia di chiaroveggenza sia di ripetuta transessualità.

Antigone e Orfeo sono tra noi

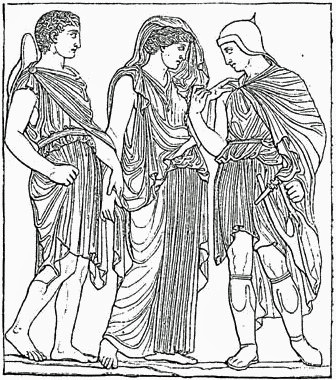

Per tutti questi Valeria Parrella suggerisce – come anticipavo – riflessioni sia su forme di plurisecolare continuità artistico-letterarie o filosofiche sia su più conclamate manifestazioni di contemporaneità. Perché, in fondo, la ribellione di Antigone al potere che impedisce la sepoltura dell’amato fratello è simile a quella di Paola Deffendi, madre di Giulio Regeni, o Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, o Elena Cecchettin, sorella di Giulia, che lottano per dare dignità ai martoriati corpi dei loro congiunti e arrivare a una verità processuale sulla loro morte; e i lamenti delle donne di Gaza per i loro bambini uccisi dalle bombe non sono poi troppo dissimili da quelli delle Troiane euripidee per il barbaro omicidio del piccolo Astianatte. Di particolare interesse, inoltre, è il denso capitolo dedicato a Orfeo; a suo avviso, infatti, continuare a chiedersi le ragioni della sua trasgressione (Perché si è voltato e ha perso Euridice? Tragico errore – come narrano i più – o forse scelta consapevole, come hanno sostenuto un po’ cinicamente Cesare Pavese o Gesualdo Bufalino?) è probabilmente un quesito ozioso. Questo perché il racconto della morte di Euridice e del tentato recupero da parte di Orfeo è a suo avviso un tentativo di dare sostanza mitica alla complessità psicologica che ciascuno di noi mostra davanti a un lutto, accettabile (almeno in parte) solo dopo un lungo travaglio interiore incarnato dal disperato viaggio di Orfeo. Le sue parole sono corroborate dal riferimento a un bellissimo rilievo marmoreo – che già ispirò Rainer Maria Rilke – conservato al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dove compare Euridice contesa tra Ermes psicopompo che la riporta agli Inferi e il povero, deluso, marito Orfeo.

Geografia dei miti, tra marmo e ceramica

Si tratta, come leggiamo poi dalla dottissima descrizione fatta da Massimo Osanna, della copia romana di epoca augustea di un originale greco del V secolo a.C. attribuibile forse dell’artista Alkamenes. Leggendo le pagine di Osanna, inoltre, ho appreso molte cose su alcune peculiarità della produzione ceramica della Magna Grecia (della quale egli è grande esperto) e soprattutto sulla persistenza sui vasi di particolari soggetti mitici cari all’aristocrazia locale, talora di origine indigena e poi ellenizzata. Su tutte spiccano le officine ceramiche di Metaponto: qui, infatti, troviamo raffigurazioni delle luttuose vicende di Antigone, neglette invece dalla produzione attica, forse perché «il tema funerario, l’ideologia del legame famigliare dovevano essere particolarmente cari alle nuove élite lucane del IV secolo a.C.». La colonia italiota, infatti, «non è più la polis greca con i suoi valori e i suoi dibattiti filosofici, ma una comunità italica con i propri valori incentrati su parentela e culto dei morti». Ed è stato forse l’influsso delle idee sulla metempsicosi di Pitagora di Reggio, che si trasferì proprio a Metaponto, a ispirare a un ceramografo locale la scena della nékuia di Odisseo, in presenza del tebano Tiresia.

A proposito di tebani celebri : Tebe è luogo dove moltissimi miti sanguinosi, a principiare da quelli della saga di Edipo, cosa che fa dire a Parrella «Atene è un posto che in qualche modo ci allevia dall’umanità e Tebe è un posto dove sentiamo la fatica dell’umanità»; ciò perché – e qui torno alle numerose citazioni di Pausania – anche la geografia del mito e del sacro ha la sua importanza… Ma qui mi fermo, per non togliere a nessuno il gusto di gustare in autonomia questo libro che credo possa interessare sia agli addetti ai lavori, sia a chi – più semplicemente – si sente attratto dai classici. E forse anche chi finora li ha un po’ snobbati perché li considerava “vecchiume”, leggendolo, potrebbe cambiare idea.