Un romanzo importante e maturo

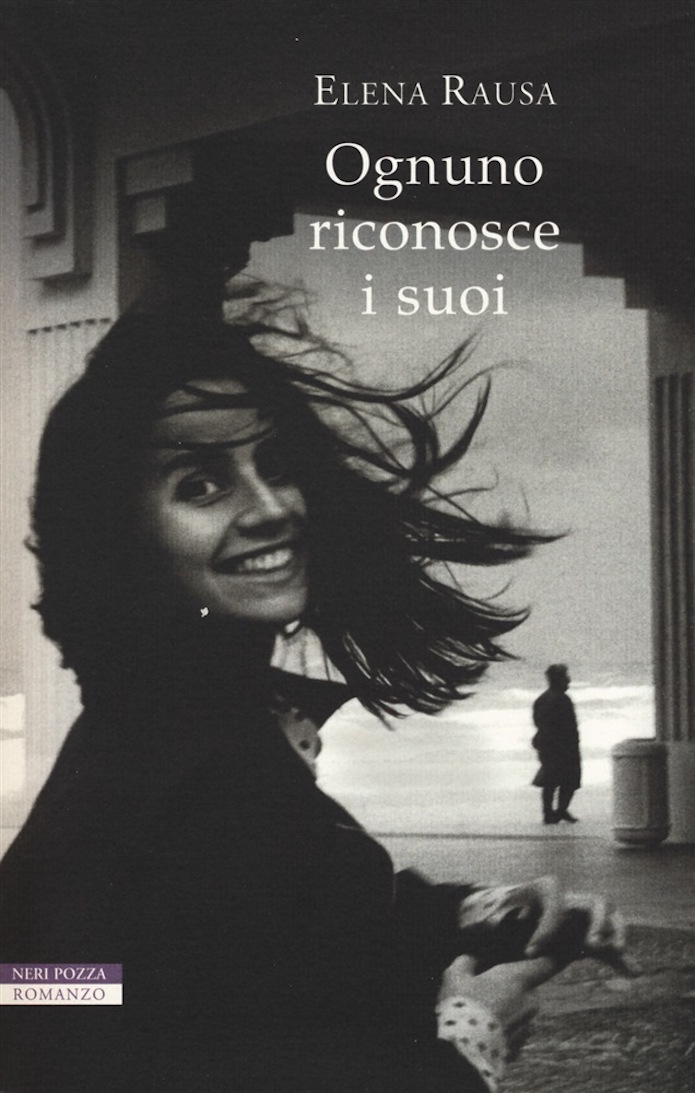

Qualche parola di introduzione è però necessaria, soprattutto per dire che Ognuno riconosce i suoi è un romanzo importante e maturo, che ci conferma la qualità narrativa di Marta nella corrente, che ho già recensito quattro anni fa su «La ricerca» : per quel libro l’autrice conseguì il premio Letterario Brianza nel 2015, oltre che altri numerosi riconoscimenti e attestati di stima.

Ma veniamo al nuovo romanzo. Si tratta, ancora, di una storia familiare, anzi di una vera e propria indagine sul passato della propria famiglia che Caterina Miani, studentessa universitaria, realizza in forma epistolare, rivolgendo le sue lettere al cugino Michele, che è incosciente da tempo in un letto di ospedale. Per lei questa ricerca è un dovere morale, perché, come lei stessa ci dice:

Ognuno ha diritto alla sua parte di dolore e di rabbia. E infatti cerco, mi sforzo di ricordare, scrivo, perché qui dentro ci sia per intero tutto quello che siamo e tu abbia almeno una storia a cui tornare. (p. 12)

Siamo a Milano, negli anni Novanta, e Caterina, stimolata dalla notizia dell’attesa di un bambino, vuole saperne di più sulle sue origini, vuole «riconoscere i suoi», come ci ricorda il titolo del libro, citazione da Piccolo testamento di Eugenio Montale.

Ne viene fuori un passato normale con tante anomalie, in cui ci sono un padre concreto e lavoratore, Sandro (di origini friulane), una generosa madre insegnante, Teresa (di origini pugliesi), uno zio materno, Nicola, che conosce in prima persona il dramma della droga, e una zia materna, Anna, che si lascia sedurre – e poi annientare – dalla lotta armata, e cioè da quel terrorismo che ha funestato l’Italia degli Anni Settanta e Ottanta.

Quest’ultimo aspetto consente la mescolanza di microstorie e di quella macrostoria (la strage di Piazza della Loggia, il Caso Moro, la bomba alla Stazione di Bologna…) che ha caratterizzato e segnato quelli della mia generazione, che quella Italia e quella Milano hanno vissuto in prima persona. E proprio in questa mescolanza sapiente stanno, a mio avviso, l’importanza e la maturità del libro, che ho trovato interessante anche per alcuni (non forzati) tentativi di mimesi linguistica, sui quali voglio interpellare però la stessa Elena.

In dialogo con l’autrice

Ecco allora qualche domanda.

M.R.: Possiamo tornare un po’ sul titolo. Perché questa scelta? Cosa c’è, in questi versi, di allusivo al tuo romanzo?

[…]

Giusto era il segno: chi l’ha ravvisato

non può fallire nel ritrovarti.

Ognuno riconosce i suoi: l’orgoglio

non era fuga, l’umiltà non era

vile, il tenue bagliore strofinato

laggiù non era quello di un fiammifero.

Eugenio Montale, Piccolo testamento (vv. 25-30).

E.R.: Piccolo testamento è una poesia che in tanti abbiamo cara, perché riesce a essere contemporaneamente molto intima e molto “politica”.

Per cominciare, è una poesia che parla della vita come trasformazione e testimonia che ci sono stagioni che chiudono altre stagioni, piccole estinzioni che costringono piccoli testamenti: lasciare andare quel che è di troppo, salvando il poco che è necessario. È un po’ quello che accade a Caterina: il quaderno che scrive per Michele è il suo amuleto sul filo della memoria; nulla che salvi la vita o che la renda impermeabile a ciò che verrà, eppure un lascito fondamentale, innanzitutto per se stessa.

Il verso che dà titolo al romanzo è splendido a pensarci in termini personali, perché dice legami eterni, affinità che perdurano, forse persino oltre la morte. L’enigma che dovrebbe tenere avvinto il lettore del romanzo in fondo è semplice: tornerà dal suo sonno Michele? Si ritroveranno? Occorre che, indagando e scrivendo, Caterina impari a ri-conoscere la storia che li ha visti crescere insieme, perché Michele torni e perché lei possa sentirsi libera di proseguire il suo viaggio.

Ma ognuno riconosce i suoi è anche un verso terribile se lo pensiamo in una chiave più larga: la convivenza pacifica non può nascere dal primato delle “anime belle”, che mettono a tacere, rottamano o archiviano punti di vista, ragioni e istanze diverse dalle proprie. La democrazia non dovrebbe soffocare i conflitti, ma piuttosto favorire la crescita intellettuale di ciascuno e tutelare la possibilità che ci sia spazio per ogni voce. L’impressione è che, riguardo agli anni di cui racconto, questo non sia sempre avvenuto: la ferita è ancora aperta, genera rimozioni e aprioristici rifiuti d’ascolto, con fatica si comincia a parlare della necessità di una giustizia ripartiva.

Mi piace pensare che il titolo del romanzo tenga insieme entrambe le istanze: l’augurio privato di una corrispondenza non sconfitta dal tempo e dalla storia, ma anche l’avvertimento dei rischi di un ascolto settario, intermittente, schizofrenico.

M.R.: Ci sono, nel libro, come già in Marta nella corrente, numerose figure femminili. Vi è inoltre – in entrambi i libri – l’insistenza sul tema della maternità nelle sue varie forme (voluta, negata, impossibile…). Vuoi dirci di più su questo aspetto?

E.R.: Credo sia impossibile raccontare gli anni Settanta senza sfiorare il tema della condizione femminile, che proprio in quegli anni è stata al centro del dibattito pubblico e del mutamento dei rapporti all’interno della famiglia. A me interessava questo secondo aspetto, soprattutto: misurare attraverso la finzione le ripercussioni intime e private delle lotte femministe. Uno pensa agli anni Settanta e immagina i grandi cambiamenti, ma moltissime donne hanno avuto un vissuto lontano da grandi rivoluzioni, e anche a quelle che sono state toccate dal vento del cambiamento sarà capitato di scoprirsi talvolta come Teresa: molto più simili alle proprie madri che ai nuovi modelli di donna.

Credo poi che il tema della maternità sia un po’ il leitmotiv del romanzo, ma non soltanto nella sua accezione più scontata, propriamente generativa. Ci sono effettivamente tre madri: Teresa, Anna e la protagonista, Caterina, che aspetta un bambino e cerca un confronto con la generazione che l’ha preceduta, cerca il punto di equilibrio tra la disposizione affettiva dell’accoglienza e della cura e quella, non meno necessaria, del consegnare al mondo e del lasciare andare. C’è poi una quarta madre, personaggio marginale a cui però sono affezionatissima: Daria, una creatura un po’ angelica e lunare, ispirata da un’artista a me molto cara, la scultrice Dolores Previtali, che ho conosciuto personalmente e ho visto lavorare con maestria enormi blocchi d’argilla per farne dei torsi.

Sì, perché il ruolo materno – ma che può essere assunto da tutti, uomini e donne – può realizzarsi anche nella possibilità di “lasciare andare” ciò che è stato lungamente immaginato e curato, e cioè qualcuno che, pur essendo irrevocabilmente nostro, non ci appartiene. Per me è stato evocativo in tal senso un verso di Erri de Luca che l’artista Marzia Migliora ha usato come didascalia di una sua istallazione al Museo del Novecento di Milano, e cioè sono sgusciato dalla tua pienezza senza lasciarti vuota perché il vuoto l’ho portato con me.

M.R.: Verrei ora al “sugo” del romanzo – come direbbe Manzoni – e cioè alla tua lettura “privata” di un fenomeno “pubblico” (o ormai quasi storicizzato, e sottolineo quasi) come il terrorismo. Premesso che hai reso benissimo il clima di quegli anni, ho qui due domande in merito, una più leggera e una di maggiore peso.

La prima: come è avvenuta la documentazione storica su questo tema?

La seconda: pensi che la Letteratura abbia qualche possibilità o addirittura il dovere di una rilettura critica di quegli anni? Io ho apprezzato il tuo equilibrio… Ma, dimmi se sbaglio: la figura ambigua, un po’ antipatica, della Visser, docente universitaria con un passato “clandestino” che fatica a parlare di quei tempi e quando lo fa sembra non avere bisogno di troppe giustificazioni (Ci sono cose che oggi non si possono più capire… p. 264), vuole spingerci a una presa di distanza da quel fenomeno, che forse oggi qualcuno ha la tentazione postuma di assolvere o giustificare?

E.R.: Per rispondere alla prima domanda: naturalmente ho letto e visto moltissimo. E ho scoperto che non è vero ciò che si può pensare, che ci sia poco materiale sugli anni della contestazione e del piombo, al contrario: dalle interviste di Sergio Zavoli alle testimonianze dei terroristi raccolte da Diego Novelli e Nicola Tranfaglia, alle biografie degli ex terroristi (soprattutto le ex terroriste), al racconto dei parenti delle vittime (Mario Calabresi, Benedetta Tobagi), agli studi, sempre più numerosi negli ultimi anni (ultimo in ordine di tempo, il saggio di Daniela Bini, di cui ho scritto sul «La ricerca», letto a scrittura quasi ultimata di questo romanzo). Non ho trascurato la narrativa (questa meno abbondante), tra cui ho cari i romanzi Casa rossa di Francesca Marciano, Alonso e i visionari della Ortese. Mi sono commossa alla lettura di Piove all’insù, dell’indimenticato Luca Rastello. Quindi i film: Buongiorno notte, Romanzo di una strage, La seconda volta, Anni di Piombo della Von Trotta, La banda Bader Meinhoff…

Con qualcuno che ha vissuto quegli anni ho anche parlato direttamente. E mi ha molto toccato Il libro dell’incontro (di cui ho scritto sul «La ricerca»): il volume è uscito per i tipi de Il Saggiatore quando il mio romanzo era già impostato, ma mi sono state di grande aiuto le conversazioni con uno dei mediatori, padre Guido Bertagna, che mi ha ascoltato e consigliato senza anticipare mai nulla dell’esperienza che nel Libro dell’Incontro è descritta. Potrei proseguire a lungo con l’elenco, ma un romanzo è opera di finzione, non dovrebbe cercare patenti di verità “storica” sul passato che eventualmente racconta, piuttosto testimonia le domande di chi scrive.

E qui vengo, prudentemente, alla seconda domanda e dunque ruolo della letteratura, consapevole che qualsiasi definizione sarebbe incompleta e inadeguata. In esergo al romanzo ho riportato una frase di Cristina Campo (tratta da Gli imperdonabili, Adelphi, Milano 2002).

Un tempo il poeta era là per nominare le cose: come per la prima volta, ci dicevano da bambini, come nel giorno della Creazione. Oggi egli sembra là per accomiatarsi da loro, per ricordarle agli uomini, teneramente, dolorosamente, prima che siano estinte.

Forse la letteratura può avere un doppio compito, esprimere la pietà insieme al disincanto e, così facendo, salvare qualcosa di buono che rischia di andare perduto. Di più non credo che ci si possa aspettare: un romanzo è essenzialmente un atto linguistico, che tuttavia veicola un immaginario; certamente può anche produrre un “di più” di conoscenza su questo o quel tema, periodo o contesto, ma per me non è il suo compito essenziale; a me importa che la lettura risvegli o nutra una vocazione a cercare di comprendere e anche a compatire.

Ciò vale anche per personaggi lontanissimi da noi. La ricercatrice universitaria che non riesce a staccarsi dalle sue ragioni è un personaggio scisso, irritante ma anche umano proprio per l’incapacità di conciliare le presunte ragioni della politica (e delle armi, poi) con quelle del cuore, per usare un’espressione un po’ abusata.

In generale, chi scrive si assume sempre la grande responsabilità di comunicare un immaginario: quel che è scritto entra a far parte delle cose che esistono, sia pure su un piano immaginativo e temporaneo (quello della credulità di chi legge). Bisogna darsi una buona ragione per accettare questa responsabilità. La mia ragione nasceva dall’idea che negli anni di cui racconto ci sia stato qualcosa di buono e di bello che è andato distrutto o si è perso. Volevo scrivere una storia che raccontasse la dissoluzione lasciando spazio a diverse prospettive, soprattutto a quella poco rappresentata dei familiari di chi ha scelto la lotta armata. Avevo in un certo senso nostalgia del loro punto di vista.

M.R.: Veniamo ora alla mimesi linguistica, operata in alcuni casi mirati (ad esempio l’amica casertana di Teresa, o la nonna friulana di Caterina). Scelta coraggiosa, questa, sulla scia di Verga (ma anche di Natalia Ginzburg…), che talora sfocia nel discorso indiretto libero, come appare in questo passo dove ci si riferisce proprio all’amica casertana della protagonista:

Quella scuoteva la testa: figlia mia vedi che tu sei proprio un caso disperato, non tieni proprio coraggio. Non ne teneva neppure lei. Infatti alla fine è tornata a Caserta, che è come dire che ha rinunciato a partire. ( p. 117)

Dicci qualcosa di più: io credo che sia una solida dimostrazione di consapevolezza dei propri mezzi.

E.R.: Volevo una sola voce, quella di Caterina, e la volevo capace di parlare anche a nome dei personaggi che popolavano la sua vita. Cercavo una voce credibile però, non un ventriloquo che giocasse con le parole. La naturalezza della sua voce è stata la vera difficoltà formale della scrittura, l’ho risolta lasciando che Caterina distillasse un po’ del mio lessico familiare: il tratto che abbiamo in comune, infatti, è una famiglia variegata e polidialettale. Il suo flusso verbale porta sulla scena l’intera costellazione familiare e su questa varietà di timbri si fonda l’intimità del dialogo con Michele; e se Michele ascolta, saprà riconoscere i suoi.

M.R.: Ultima domanda. Nel libro citi le scarpe di Gusella (un must per i bambini milanesi della mia generazione), la Girella Motta, gli zoccoli del Dottor Scholl, il K-way, il Tempo delle mele…: hai fatto un corso intensivo di Anni Settanta, tu che in quegli anni sei nata?

E.R.: Tornare a quegli anni è stata la parte divertente del lavoro, ha animato discussioni con amici e parenti, con lo stupore di chi scova in soffitta abiti, lettere o vinili che non ricordava di avere. Sono nata nel 1971, non è stato difficile trovare una misura d’equilibrio perché non inventavo un’epoca, l’avevo vissuta: perciò credo di non aver corso il rischio di creare un’ambientazione surreale in cui ci fossero solo oggetti o rimandi agli anni in cui la storia si svolgeva. Le nostre case erano piene di oggetti che appartenevano ai decenni precedenti, ascoltavamo canzoni, guardavamo film prodotti anche diversi anni prima. Insomma: amarcord, sì, ma con prudenza.