Poiché nel presente numero trattiamo di «orientamento», immagino che i nostri lettori possano comprendere come chi scrive, cui è affidato il compito di parlare di questioni relative al mondo antico, abbia avuto qualche attimo di incertezza. Eppure – tra le righe delle varie disposizioni normative – non è mancato qualche utile spunto ispiratore, laddove si afferma che «l’orientamento è un processo volto a facilitare la conoscenza di sé, del contesto formativo, occupazionale, sociale culturale ed economico di riferimento» finalizzato a «elaborare o rielaborare un progetto di vita e sostenere le scelte relative»1. Mi è infatti venuto in mente un bellissimo saggio di Massimo Gioseffi sul viaggio di Enea, nel quale questo studioso afferma che – oltre che una dimensione geografica e temporale – le peripezie marinaresche (e non) dell’esule troiano abbiano quella spirituale della «conquista di sé»2. Ho subito battezzato allora Enea come una sorta di «eroe dell’orientamento»; eroe tanto più caro ai tempi nostri quanto quei suoi percorsi (geografico, temporale, spirituale) non sono né lineari, né semplici, né scontati, ma costellati da errori, dubbi, incertezze.

Perché non Odisseo?

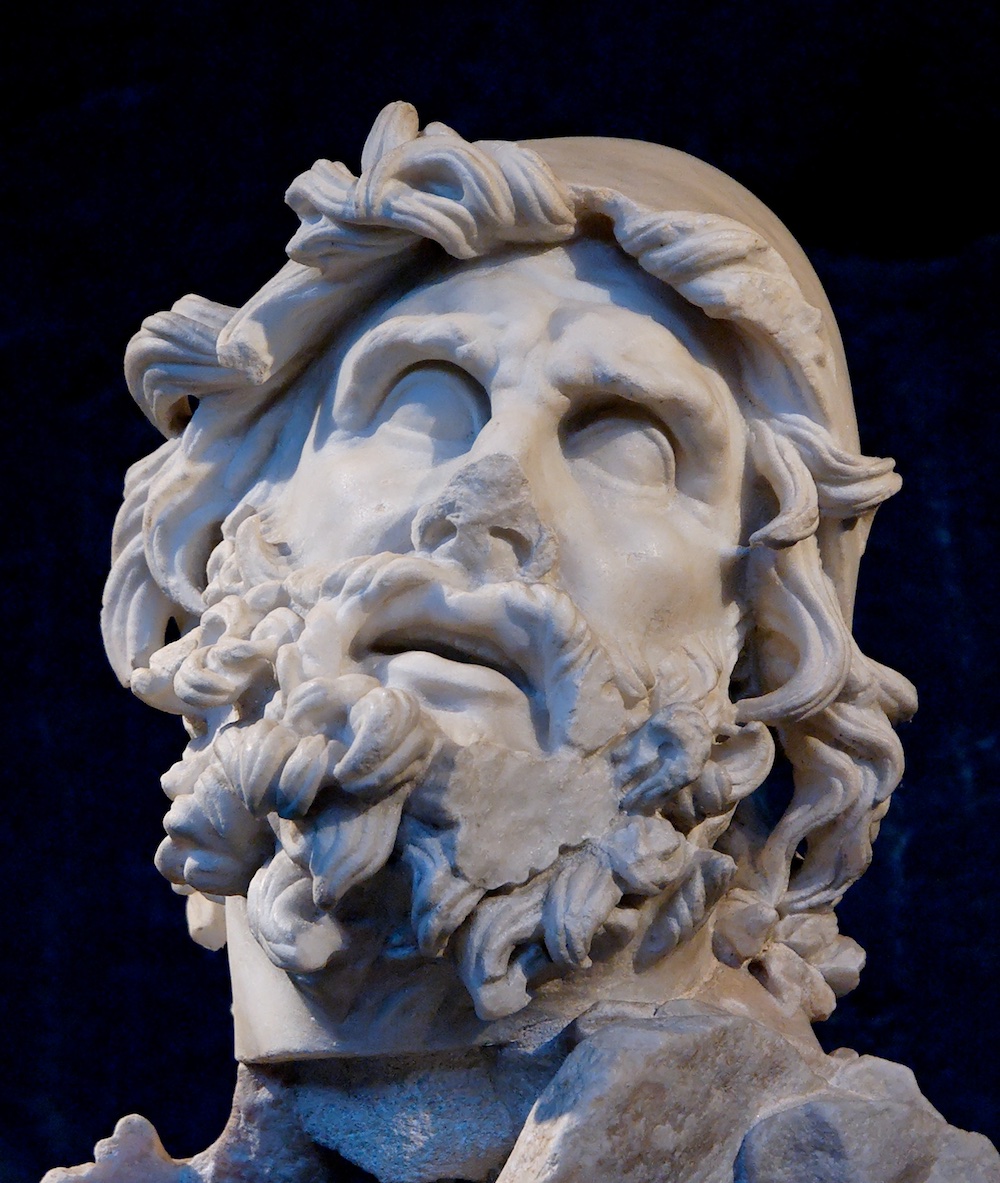

Domanda legittima, quella contenuta nel titolo. In fondo «orientare» e «orientamento» sono termini etimologicamente connessi con «oriente», cioè il punto cardinale donde sorge il sole. E di grandi marinai, esperti nel trovare le rotte, il mito classico ne aveva prodotti almeno due prima di Enea, cioè Giasone e Odisseo. Soprattutto quest’ultimo era assurto già in antico a paradigma di grande navigatore, se è vero ciò che ha scritto il filologo Joachim Latacz:

Tutto ciò che i marinai nei loro viaggi a volte lunghi pensavano di avere visto, maghi e giganti, ninfe e geni delle acque, tutte le avventure in paesi stranieri e isole lontane che ritenevano di aver superato vittoriosamente, erano state trasferite nel personaggio di Odisseo che era ritornato in patria, scampando a qualsiasi pericolo.3

Non solo. Viaggiando per mare Odisseo aveva avuto modo di mettere alla prova la sua nota métis («astuzia») e di affinare numerose téchnai («arti») per superare ogni ostacolo, costruendo così un personale bagaglio di saperi e competenze che l’Odissea aveva reso pubblico nella forma di «enciclopedia tribale», secondo la ormai nota formula coniata dall’omerista Erick A. Havelock4. In fondo anche per Odisseo – come per Enea – si può parlare di un viaggio spirituale accanto a quello reale, anche se tra le peregrinazioni dei due eroi vi è una differenza sostanziale. Infatti la meta del primo era certa, ben conosciuta, cioè Itaca; così come certo era il ruolo che egli doveva riprendersi, quello di wánax («signore assoluto») della sua isola, marito e padre affettuoso rispettivamente di Penelope e Telemaco, nonché figlio devoto del vecchio Laerte. Insomma, Odisseo – riprendendo la formula un po’ burocratica già citata – non doveva ex novo «elaborare o rielaborare un progetto di vita», come spetterà invece al troiano in fuga dalla patria distrutta: per quest’ultimo infatti non solo era incerta – secondo Virgilio – la meta viarum («meta dei lunghi viaggi», Eneide, 3, 714), ma tutti da costruire erano sia il suo futuro ruolo politico-militare (era inizialmente solo il leader di un gruppo di guerrieri sconfitti), sia la sua condizione familiare (era vedovo, con un figlio piccolo e un anziano padre morto durante il viaggio). E nessuno ha descritto meglio tale precarietà di Gian Lorenzo Bernini, con la sua straordinaria, quasi acrobatica, statua Enea, Anchise e Ascanio (1618-19) ora alla Galleria Borghese.

“Ricercate l’antica Madre”

C’è da sperare che i tutor e gli «orientatori» cui i nostri studenti debbono affidarsi siano un po’ meno oscuri dell’oracolo di Delo cui Enea e i suoi compagni – profughi da Troia – si rivolgono per sapere dove «orientare» il proprio viaggio. Virgilio, infatti, fa dire loro dal dio Apollo antiquam exquirite matrem (cioè «ricercate l’antica Madre», Eneide, 3, 96), il che li conduce in un primo tempo sulla rotta sbagliata. Infatti il vecchio Anchise – padre dell’eroe – pensa che l’«antica madre» dei Troiani sia Creta, patria di Teucro, loro presunto capostipite. In realtà si tratta di una «falsa partenza» – secondo la felice definizione di Mario Lentano5 – perché la stirpe troiana discendeva invece da un altro personaggio, Dardano, originario dell’Italia e in particolare dell’Etruria: sono gli stessi Penati di Troia a rivelarlo in sogno a Enea, dopo che a Creta è scoppiata una violenta pestilenza, con queste parole:

Devi mutare la sede. Non sono queste le spiagge che ti accennò il dio di Delo, non a Creta ti ordinò d’insediarti Apollo. C’è un paese – Esperia i Grai la chiamano di nome, – terra antica, potente per armi, ma anche per fertili zolle; gli Enotri l’abitarono; ora è fama che i loro nipoti chiamarono Italia dal nome di un loro condottiero quella nazione. Essa è per noi la nostra propria residenza, di là Dardano discese e Iasio, il padre, prima origine della nostra nazione. (Eneide, 3, vv. 161-168, trad. C. Carena)6

Le tappe di un difficile percorso

Impossibile ora ricordare tutte le tappe che porteranno il Nostro nel Lazio, a fondare quella città – Lavinio – che il mito ha consacrato a embrione della futura potenza di Roma. Però, nell’ottica di quella «conquista di sé» cui si accennava mi pare opportuno segnalarne almeno qualcuna.

Anzitutto la sosta a Butroto (odierna Albania), dove – incontrando Eleno e Andromaca, anch’essi fuggiti da Troia – Enea scopre che si può, si deve, rialzarsi dagli orrori della guerra e costruire una comunità pacifica (Eneide, 3).

Quindi, dopo un primo approdo in Italia sulle coste pugliesi (del quale riparleremo dopo) ecco che in Sicilia l’eroe perde l’amato padre Anchise (Eneide, 3). Il doloroso evento, però, è anche l’inizio di una nuova consapevolezza: egli è ora un leader senza più ombre o tutele, che deve smettere i panni di figlio per assumere quelli carichi di responsabilità di padre del giovane Ascanio. Ad Anchise – pure se morto – spetta comunque ancora un compito importante nell’«orientare» il figlio: l’anima paterna, infatti, gli apparirà nell’Aldilà per predire il glorioso futuro suo e della stirpe cui darà origine (Eneide, 6).

Che dire poi della sosta a Cartagine, dopo il naufragio? Qui Enea è chiamato a scegliere tra le responsabilità di capo e di padre e l’amore per Didone: come sia finita è noto a tutti, e cioè con il suicidio della regina abbandonata (Eneide, 4).

Il senso profondo del viaggio

Da ultimo, Enea avverte che attraversare ancora dolore, lutto e guerra è indispensabile per portare a termine il suo compito; è lo stesso Virgilio però – secondo la profonda intuizione del grande studioso Antonio La Penna7, collocabile nel solco delle interpretazioni pessimistiche («pessimistic readings») dell’Eneide riscontrate da Craig Kallendorf già a partire dall’Umanesimo8 – a non comprendere, addirittura a non giustificare, tutto questo male. Perché la morte di giovani eroi, come Palinuro, Miseno, o – in prospettiva – del mancato Augusto Marcello? Perché sposare Lavinia comporta affrontare la coalizione italica di Turno e ucciderlo, controvoglia, a duello? Ripeto – nonostante le titubanze del suo stesso autore – l’eroe ha accettato il senso di tutto ciò, un senso che non saprei definire meglio di come già ha fatto Massimo Gioseffi:

Una conquista che, prima ancora, e cosa più importante ancora, Enea deve compiere entro di sé e su di sé, convincendosi del ruolo che l’aspetta, con le limitazioni e gli onori che esso comporta. Questa è, a mio parere, la massima novità dell’Eneide, oserei perfino dire il suo maggiore elemento di modernità. Enea deve viaggiare per persuadersi del proprio ruolo, del proprio compito, delle doti che gli consentiranno di portare a termine questo compito, ossia di una virtus che non comporta mirabolanti imprese di gran nome, come pensava all’inizio, ma il labor dell’impegno continuo e controvoglia, per il bene di tutti. Che è poi la morale che, nel sottofinale del poema (12, 435-440), Enea trasmette al figlio, e con lui al lettore.9

Non è poco, e non è male come messaggio – mi pare – realizzare che il proprio «progetto di vita» consista non già – come è avvenuto per Odisseo – nel ripristinare la propria autorità, ma nel mettersi con umiltà al servizio degli altri; e che il motto «conosci te stesso» inciso sul tempio di Apollo a Delfi sia «orientato» in una prospettiva collettiva e non individuale, e veda in quella la sua piena realizzazione. Anche questo è eroismo.

A margine di Virgilio: due romanzi…

Che le vicende di Enea abbiano ispirato nel tempo letterati, artisti, musicisti etc. è cosa nota a tutti, se è vero che già l’umanista lombardo Maffeo Vegio aggiunse di suo pugno un tredicesimo libro all’Eneide (edito postumo nel 1471)10 nel quale – finalmente – l’eroe celebra uno sfarzoso matrimonio con Lavinia prima di ascendere al cielo. E a nessuno studente liceale è stata risparmiata la lettura di almeno qualche verso del melodramma di Pietro Metastasio Didone abbandonata (1724), nel quale il nostro eroe è ridotto a una meschina “spalla” della coraggiosa regina punica. Gli esempi sarebbero infiniti…

Mi permetto allora solo due brevissimi spunti ultra-contemporanei, a beneficio dei docenti che vogliano arricchire con qualche elemento innovativo la trattazione dell’Eneide nelle loro classi.

Personalmente ho sempre fatto leggere ai miei studenti il bellissimo romanzo di Sebastiano Vassalli, Un infinito numero, Einaudi, Torino 1999 (ora riedito da BUR, Milano 2023, a cura di C. Nesi), che ci propone Enea nelle insolite vesti di violento predone. Ora a questa lettura ho affiancato l’altrettanto interessante libro di Irene Vallejo, Il mio arco riposa muto, Bompiani, Milano 2023 (trad. it. di M. Bedana), nel quale il Nostro è un inquieto pacifista11. Solo un eroe dal percorso così incerto e travagliato poteva avere riletture tanto diverse, in due romanzi che consiglio vivamente a tutti e che trovano di solito un buon gradimento nei giovani lettori.

… e una statua di Minerva

C’è poi un’ultima suggestione, stavolta archeologica, che è contemporanea per modo di dire perché si tratta di una statua del IV secolo a.C. ricomposta da due parti trovate in momenti diversi (2015 e 2022) durante le campagne di scavo condotte da Francesco D’Andria in una struttura templare a Castro Marina, in Salento: è ora conservata nel locale Museo12. Essa raffigura Atena Iliaca (cioè «di Ilio», antico nome di Troia), una divinità di importazione microasiatica, documentata anche da un bronzetto reperito in loco nel 2008.

Possibile, allora, pensare proprio a Castro come luogo ove si coltivava la memoria dello sbarco in Italia di Enea, la sede di quel castrum Minervae («cittadella di Minerva») che apparve ai Troiani dal mare? Direi proprio di sì, alla luce di questi versi di Virgilio:

E già cominciava a rosseggiare di fronte alle stelle fuggenti l’Aurora, quando, lontano, delle oscure colline e una bassa distesa vediamo, l’Italia. “L’Italia!” per primo grida Acate, “Italia” è dei compagni il lieto saluto. Allora il padre Anchise un grande cratere d’una corona avvolse, lo riempì di vino puro e gli dèi invocò, ritto all’estremità della poppa: “O dèi del mare e della terra, signori delle tempeste, procurateci la via col vento, facile, e soffiate favorevoli!” S’intensificano i bramati soffi dell’aria e il porto si allarga via via, già più vicino, e il tempio appare sulla cittadella di Minerva. Le vele raccolgono i compagni e le prore volgono verso la spiaggia. Il porto sotto la spinta d’euro i flutti hanno incurvato ad arco; incontro spumeggiano agli spruzzi salini gli scogli, ma quello si nasconde: lanciate come braccia due muraglie gemelle di rocce turrite, e ritratto lontano dalla spiaggia il tempio. (Eneide, 3, vv. 521-536, trad. C. Carena).

In fondo anche qui parliamo di «orientamento», perché quella rocca fu per i mitici marinai troiani un segnale orientativo della “terra promessa” cui aspiravano, e il testo virgiliano ha invece «orientato» gli archeologi a scavare proprio lì e scovare tanta bellezza. Sì, con l’Eneide in mano – per così dire – si sono trovati il tempio di Castro Marina e la statua di Atena-Minerva, proprio come Heinrich Schliemann scoprì Troia sulla scorta dei versi di Omero. Ed è proprio la menzione di Troia, città da cui Enea era partito – diventando, da principe che era, «straniero»13 – che mi suggerisce di terminare il mio contributo, che spero possa «orientare» qualcuno a ripensare questo personaggio in una prospettiva che forse non è del tutto scontata.

NOTE

- Queste definizioni provengono dal D.M. 328 del 22.12.2022 nel quale si cita un documento del 2012 condiviso da Governo, Regioni ed Enti locali.

- M. Gioseffi, I luoghi e le simbologie del viaggio di Enea, in «Atti del XX Certamen Vergilianum», 22 aprile 2016, Nocera Inferiore, Paolo Loffredo Editore, Napoli 2017, pp. 31-52.

- J. Latacz, Omero. Il primo poeta dell’Occidente, Laterza, Roma-Bari 1990 (con numerose riedizioni), p. 134.

- Il concetto è ribadito spec. in questo libro, recentemente riedito: E. A. Havelock, Cultura orale e civiltà della scrittura. Da Omero a Platone, Laterza, Roma-Bari 2022.

- M. Bettini – M. Lentano, Il mito di Enea. Immagini e racconti dalla Grecia a oggi, Einaudi, Torino 2013, spec. pp. 134-143.

- Le traduzioni virgiliane derivano da: Publio Virgilio Marone, Opere, a cura di Carlo Carena, Utet, Torino 1971 (l’ebook dell’Eneide è del 2015).

- A. La Penna, L’impossibile giustificazione della storia. Un’interpretazione di Virgilio, Laterza, Roma-Bari 2005.

- C. Kallendorf, The Virgilian Tradition. Book History and the History of Reading in Early Modern Europe, Routledge, London and New York, 2007.

- Gioseffi, I luoghi, cit., p. 43.

- Una recente edizione è: M. M. Fidanza (a cura di), Il Supplementum all’Eneide di Maffeo Vegio. Testo, traduzione e commento, «Asterischi di Anazetesis» 6 (2013), Pacini Editore, Pisa.

- Dei due libri ho già scritto sulla versione online di questa rivista: https://laricerca.loescher.it/a-ciascuno-il-suo-enea-romanzesco/.

- Ho visto la statua nel gennaio 2023, quando il secondo “pezzo” era ancora in restauro, come scrivo qui: https://laricerca.loescher.it/nel-salento-classico/.

- Su questo concetto insiste G. Guidorizzi, Enea, lo straniero. Le origini di Roma, Einaudi, Torino 2020.