È un fatto che nella storia umana le guerre siano state anche occasione di conoscenza e di incontro oltre che di scontro: la cartografia e la geografia sono nate dalla pratica di mappatura e controllo dei territori conquistati, le osservazioni etnologiche furono un secondo mestiere o una passione per ufficiali, funzionari o missionari al seguito dei contingenti militari; persino le ricerche archeologiche, suggerendo un collegamento tra passato e presente, giustificarono implicitamente l’imperialismo come riappropriazione di presunti retaggi. Un legame tutt’altro che limpido ha dunque tenuto insieme fin dal principio sete di conoscenza e volontà di dominio, storia del sapere e storia della politica e, quel che forse più importa, il sapere acquisito ha prodotto narrazioni che hanno collaborato alla costruzione di immaginari, avviato nuovi processi. Proverò a mettere a fuoco la questione attraverso la lente dell’esperienza coloniale italiana.

Etnografia e colonialismo: il caso Pollera

La sera del 5 agosto 1939, all’ospedale civile “Regina Elena” di Asmara, moriva all’età di 66 anni Alberto Pollera, lucchese, ufficiale del Regio Esercito nella colonia Eritrea, un «archivio storico vivente», secondo la sentita descrizione del «Nuovo Giornale» (8 agosto 1939, p. 1), che però non fa menzione dei sei figli avuti da due donne eritree, una delle quali sposa legittima. Né menziona l’impegno profuso dal vecchio coloniale nel dissuadere il Duce dalle scellerate leggi contro il meticciato (1937) che toglievano dignità anche a quei figli che egli aveva riconosciuto e registrato all’anagrafe italiana secondo una pratica a lungo consentita.

La figura dell’antropologo Alberto Pollera pone in evidenza il carattere sfaccettato dei connazionali che abitarono le colonie: aveva compiuto infatti una rispettabilissima carriera militare e occupava incarichi prestigiosi nella colonia eritrea (console di Gondar, responsabile della biblioteca governativa, capo della sezione studi e propaganda presso l’Ufficio affari generali del personale del governo dell’Eritrea, giudice conciliatore d’Asmara e Hamasien, consigliere della Banca d’Italia, sindaco della società Saline Eritree di Massaua, presidente della Cassa di credito agrario e minerario dell’Eritrea), ma non era quel che si dice un fascista da manuale; anzi, al regime fascista doveva apparire come un personaggio scomodo e d’altri tempi, espressione di un’Italia liberale che aveva prima partecipato alla conquista, ma poi anche lavorato alla vita nella colonia con curiosità e interesse umano. Nel giro di alcuni decenni gli uomini di quella generazione avevano visto crescere unioni miste e figli meticci, conoscevano e praticavano usi, costumi e spesso anche le lingue delle popolazioni locali; la linea politica di fine anni Trenta, tutta concentrata nell’affermazione della supremazia bianca e italica, guardava con sospetto ai loro atteggiamenti non abbastanza conformi, talvolta formulando esplicite accuse di “indigenamento”/”insabbiamento”, più spesso, come accadde a Pollera, opponendo alle loro ragionevoli istanze un silenzio indifferente, che oggi diremmo mobbing.

Tuttavia, le ragioni che rendono interessante la sua figura non si esauriscono nel dato biografico: Pollera aveva fatto della carriera militare e amministrativa in colonia l’occasione per dedicarsi a uno studio degli usi e dei costumi delle popolazioni eritree, come provano i numerosi saggi a carattere storico, giuridico e antropologico di cui dà conto, tessendo il ritratto, Barbara Sòrgoni, nel volume Etnografia e colonialismo. L’Eritrea e l’Etiopia di Alberto Pollera 1873-1939 (Bollati Boringhieri, 2001) e poi nell’articolo Diventare antropologo: Alberto Pollera e l’etnografia coloniale (in «Quaderni storici», Nuova serie, vol. 37, n. 109, 1, La colonia: italiani in Eritrea, aprile 2002, pp. 55-82).

Alberto Pollera non andò in colonia come studioso, non era uomo d’Accademia, in anni in cui gli accademici spesso si avvalevano degli scritti di chi come lui viveva sul campo; di fatto, si inventò un ruolo di ricercatore, costruendolo lungo tutto l’arco della sua vita coloniale. Leggere a distanza di quasi un secolo i suoi scritti obbliga a riconoscere che, anche se si sarebbe tentati di attribuirgli un’attitudine meno settaria di altri connazionali, il suo sguardo non è comunque neutro: l’antropologo è uno spettatore che non può sottrarsi a ciò che racconterà. Anche se descrivendo gli altri non nomina sé stesso, optando per una narrazione impersonale, il suo scritto si pone al contempo come fonte volontaria e involontaria: vale per Giulio Cesare quando descrive i costumi dei Galli e dei Germani, vale anche per l’antropologo-militare-funzionario del XX secolo, perché entrambi rivelano sé stessi (il proprio mondo) nel confronto con l’altro. Inoltre ragionare delle parole per dire l’altro è una pratica istruttiva, perché comporta «iniziare a dire come il discorso dei dominatori abbia ripercussioni pratiche sulla vita e la rielaborazione delle identità dei dominati. In questo processo l’etnografia, anche se prodotta da non-professionisti, ha avuto un ruolo centrale»1.

Oggi l’antropologia culturale pone grande attenzione al tema dello sguardo e delle parole per dire l’altro. Riconoscere che non è sempre stato così, e che l’interesse per usi e costumi altrui diventa scientifico quando si tiene conto del proprio limite cognitivo e linguistico, è una consapevolezza importante che mi piace collegare a una massima attribuita al mistico musulmano Rumi: «La verità era uno specchio che, cadendo, si ruppe. Ciascuno ne prese un pezzo e, vedendovi riflessa la propria immagine, credette di possedere l’intera verità». Ricomporre il puzzle dello specchio rotto è o dovrebbe essere obiettivo comune: ne avremmo la foto di gruppo in cui ciascuno ha il proprio spazio e nessuno manca.

Archeologia e patrimoni museali: rendere visibile l’opacità

Flaminia Bartolini, archeologa classica e ricercatrice presso l’Istituto di Scienze del patrimonio culturale del CNR e presso l’Accademia britannica di Roma, per mestiere analizza l’uso pubblico dei beni culturali del fascismo e colonialismo e le loro risignificazioni nelle diverse fasi socio-politiche. Il suo intervento al convegno milanese di cui ho già parlato su «La ricerca»2, dedicato all’eredità di Angelo del Boca negli studi sul colonialismo italiano (Sconfinamenti #1), ha preso in esame l’ex Museo Coloniale di Roma, dal 2017 confluito nel Museo delle Civiltà3.

La preistoria dell’istituzione va cercata nel 1904, all’Istituto botanico di via Panisperna, dove fino al 1914 avevano sede l’Erbario (poi trasferito a Firenze) e, appunto, il Museo Coloniale. Nel 1923 è il Duce a intuirne il potenziale propagandistico, utile a far conoscere le imprese italiane d’oltre mare e a seminare nell’opinione pubblica l’idea di nuove campagne militari. La collocazione del Museo a Palazzo della Consulta, sede del Ministero delle Colonie, da cui il Museo dipendeva, esplicita bene la funzione pedagogico-educativa, ma sarà per molti una sorpresa la circostanza che l’istituzione sia sopravvissuta al crollo del regime da cui era stata pensata, proseguendo la sua attività in piena età repubblicana fino al 1971, quando fu chiusa l’ultima sua sede in via Aldovrandi.

Il Museo raccoglieva anzitutto le collezioni provenienti dalle colonie di Libia, Eritrea e Somalia, offerte al pubblico in diverse fiere ed esposizioni coloniali (tra cui l’Esposizione internazionale di marina e igiene marinara – Mostra coloniale italiana di Genova del 1914). A queste si erano aggiunte via via altre raccolte, con un ampliamento che rallentò allo scoppio della Seconda guerra mondiale. La raccolta contava alla fine ben 12 mila pezzi, tra cui il Tesoro archeologico della Libia, trasferito in Italia nel 1942 dall’ex soprintendente reggente della Libia, Gennaro Pesce: è d’altro canto risaputo che anche l’archeologia, come l’etnologia, ha stretti legami con l’esperienza bellica, e che i reperti antichi spesso hanno servito la causa dell’imperialismo.

La collezione archeologica ha avuto poi una sorte interessante: il 25 maggio 2011, mentre imperversava la guerra civile tra i ribelli e le forze fedeli a Muammar Gheddafi, dal caveau della Banca Nazionale Commerciale di Bengasi è stato trafugato il Tesoro archeologico di Bengasi, una collezione di reperti scavati in Cirenaica risalenti al periodo greco, romano, bizantino e islamico, in gran parte derivati proprio dal patrimonio libico del Museo di Roma, restituito alla Libia dopo la sua indipendenza, nel 1961. La raccolta archeologica comprendeva circa 7.000 monete d’oro, d’argento e di bronzo, a cui vanno aggiunti gioielli e vari altri oggetti antichi, tra cui statue. I pezzi più preziosi erano stati trovati nel 1917 presso il Tempio di Artemide a Cirene, altri venivano dal Palazzo delle colonne di Tolemaide.

A quanto mi risulta, la sorte degli oggetti rubati è ancora oggi ignota4, ma dalla vicenda possiamo almeno ricavare l’idea che nel Ventennio anche i tesori dell’antichità (fossero piccoli come monete o imponenti come l’obelisco di Axum) siano serviti per convincere gli italiani della legittimità delle imprese belliche: grazie alle antiche testimonianze, la public history dell’epoca poteva affermare che le nuove conquiste erano in fondo una specie di “ri-conquista” di quell’Africa che nell’antico Impero Romano affacciava sul Mediterraneo mare nostrum.

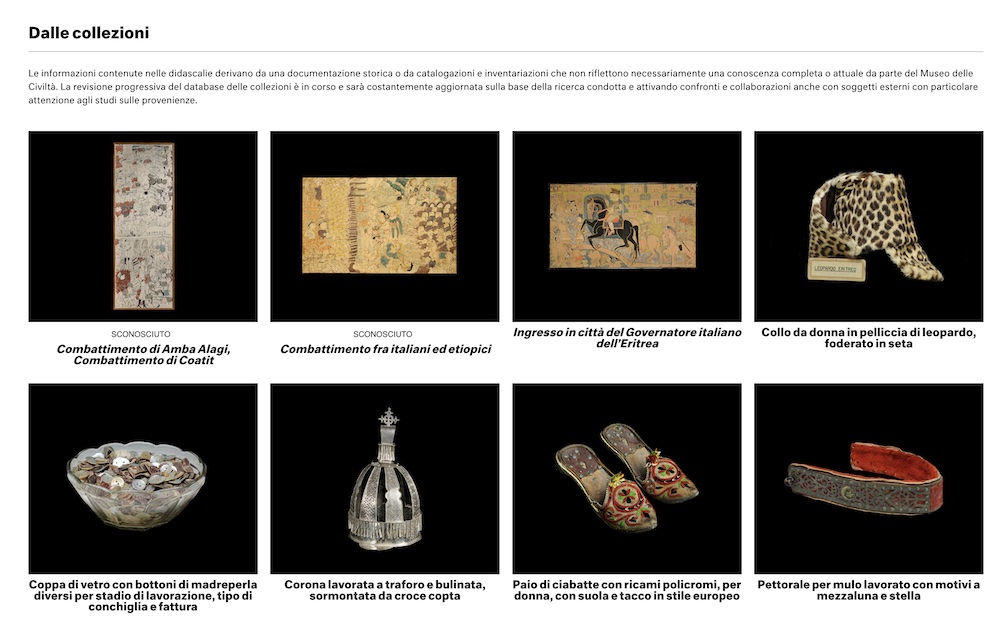

Pur senza i reperti archeologici di Libia, la ricca collezione del Museo Coloniale, come si è detto, è confluita nel 1917 nel Museo delle Culture di Roma, ma la costituzione di una nuova realtà espositiva ha evidenziato un interessante problema: come già lo sguardo dell’antropologo coloniale, neppure la selezione attuale di ciò che merita d’essere salvato, esposto e ricordato è neutra, e occorre scegliere con cura i modi e le parole utili a far sì che i reperti assumano un significato corrispondente alle istanze culturali e valoriali del presente, e possibilmente utile ai cittadini e alle cittadine di oggi e di domani. Per questo nel 2022 il Museo delle Culture ha avviato un programma partecipativo con un gruppo di ricerca che include storici e storiche, ma anche artisti/e, scrittori/trici, musiciste/i e soprattutto attiviste e attivisti e componenti delle comunità italiane afrodiscendenti. Il progetto traduce le indicazioni fornite dal Gruppo di lavoro per lo studio delle tematiche relative alle collezioni coloniali presso il Comitato per il recupero e la restituzione dei beni culturali, istituito per decreto dal Ministro della Cultura Dario Franceschini il 18 ottobre 2021 e integrato il 20 aprile 2022 proprio con la partecipazione del Direttore del Museo delle Civiltà. Il 6 giugno 2023 il Museo delle Civiltà ha quindi presentato il Museo delle Opacità, nuovo capitolo dedicato al riallestimento in corso delle collezioni e delle narrazioni museali riconducibili all’ex Museo Coloniale di Roma. Qui i reperti saranno accostati a opere contemporanee (nuove acquisizioni e nuove produzioni realizzate attraverso processi di residenza nel contesto di Taking Care-Ethnographic and World Cultures Museums as Spaces of Care, co-finanziato dal programma Creative Europe dell’Unione Europea).

Il termine opacità, spiega la pagina del sito museale, ha duplice significato:

da un lato fa riferimento, in modo letterale, al velo opaco dell’amnesia caduto sull’epoca coloniale della storia nazionale, che ne rende ancora poco conosciuti gli avvenimenti, le cifre e i nomi dei protagonisti. Dall’altro lato l’opacità è quella teorizzata dal poeta e saggista Édouard Glissant […], il diritto di ogni individuo di non assoggettare la propria identità a criteri quali “accettazione” o “comprensione”, che equivalgono a gesti di appropriazione e di classificazione unilaterali, ma al criterio della “condivisione”, che conduce ad assumere e condividere identità autonome e specifiche, generate non dagli altri ma da sé stessi.

Il Museo delle Civiltà di Roma, attraverso un’esperienza partecipativa e inclusiva, cerca dunque di ridefinire in chiave attuale il significato di reperti, fotografie e filmati che hanno rappresentato ed esibito l’Impero fascista. Così facendo, conferma una via tutta italiana alla riflessione sul passato, secondo una cultura della conservazione che ci accompagna da sempre nella custodia di luoghi antichi anche molto discussi. Per un paese abituato a confrontarsi con un’infinità di reperti che testimoniano le stratificazioni della storia, la via della conservazione associata a un approccio critico e globale consolida quei valori di cittadinanza plurale che sono la base della carta costituzionale.

Il mondo visto da qui: l’esperienza del MUDEC di Milano

Il programma del Museo delle Civiltà di Roma dialoga a distanza con l’esperienza del Museo delle Culture di Milano, in particolare della mostra permanente Milano Globale: il mondo visto da qui. La mostra, nata dal progetto Milano Città Mondo (su iniziativa del Comune di Milano, del Mudec e dell’Ufficio Progetti Interculturali, Reti e Cooperazione) prova a rispondere alle esigenze di una città moderna e multietnica, che non può fare a meno di approcci educativi interculturali.

Il percorso espositivo segue dunque il mutare delle relazioni tra la città e i continenti extraeuropei: dalle radici del collezionismo milanese, con la Wunderkammer di Manfredo Settala, collezionista seicentesco, agli oggetti che testimoniano la volontà di evangelizzazione e di scoperta scientifica che portò, nelle ricche famiglie milanesi, prodotti delle culture più diverse – inclusi il caffè e la cioccolata che addolcivano il risveglio del giovin signore cantato dal Parini. Punto forte della mostra, per quel che interessa il nostro discorso, è l’ampio spazio dedicato al periodo coloniale e alla corsa all’Africa. Gli oggetti esposti in questa terza sezione si devono alle casse conservate nei depositi di Palazzo Moriggi fino al 2018 e provenienti dal Museo milanese della Guerra, esposizione etnografica che tra il 1935 (anno d’inizio della Guerra d’Etiopia) e il 1943 occupava alcune sale del castello Sforzesco, con lo scopo precipuo di glorificare l’operato militare del Regno d’Italia fascista. Era questa una vera istituzione educativa che coinvolgeva i suoi utenti più giovani con un concorso scolastico volto a promuovere la condivisione di oggetti di famiglia provenienti dalle campagne d’Africa. Pezzi di storia familiare andavano così a unirsi ai cimeli donati dai soldati e dagli ufficiali di ritorno dalle colonie.

I reperti esposti al Museo della Guerra (soprattutto armi e oggetti religiosi di un nemico che si voleva rappresentare come non cristiano, anche quando in realtà lo era) sono poi passati al Museo del Risorgimento (1950-1963), quindi al Museo di Storia Contemporanea (fino al 1995), ma soltanto nel 2020, terminato il lavoro di inventario e restauro, si è predisposto un ragionamento critico sui criteri espositivi, attraverso un workshop con le comunità dei milanesi originari delle ex colonie. Un video intitolato Legittime5 racconta questa costruzione di una narrazione condivisa, attraverso una comunicazione non offensiva e il più possibile scevra da stereotipi, ma anche capace di rendere conto di ciò che la propaganda bellica fascista aveva cancellato: la storia precoloniale dei paesi occupati, la Resistenza delle popolazioni, in particolare di quella etiope, che restano tutt’ora ai margini del racconto coloniale. La grande sfida di questo progetto di museologia partecipata è stata dunque la decostruzione attraverso gli oggetti della retorica della conquista e della vittoria: mediante la loro contestualizzazione, certo, ma anche attraverso il dialogo tra tutti gli attori della relazione interculturale.

Le esperienze del Museo delle Civiltà di Roma e del Museo delle Cultura di Milano sembrano confermare ciò chi studia il passato sa già, ossia che gli oggetti mutano nel tempo il loro significato a seconda del contesto e di chi li impiega con proprie finalità. La novità del nostro tempo, mi pare, è che tutto ciò possa avvenire con maggior consapevolezza e attraverso un confronto plurale.

Le guerre, insomma, intossicano le relazioni tra i popoli, e a volte fanno a pezzi le comunità al loro interno; ma le comunità, oggi sempre più consapevolmente plurali, possono attivare processi riparativi, risignificando ciò che resta e così offrendo a quell’eredità (materiale come i reperti o immateriale come le osservazioni degli antropologi del passato) l’occasione di promuovere una comunità più solida, perché fondata su una condivisione più autenticamente inclusiva.

NOTE

- B. Sòrgoni, Etnografia e colonialismo. L’Eritrea e l’Etiopia di Alberto Pollera 1873-1939, Bollati Boringhieri, Torino 2001, p. 58.

- Si può leggere all’indirizzo https://laricerca.loescher.it/sconfinamenti-1/.

- L’indirizzo è https://www.museodellecivilta.it/exmuseocolonialediroma/.

- Mentre congediamo le bozze mi segnalano Il tesoro di Bengasi, di Serenella Ensoli, Fabrizio Serra Editore, Pisa 2013.

- Su YouTube: https://bit.ly/3UzWOxf.