Prima dell’alba di Paolo Malaguti: accanto ai militi, dentro l’inutile strage

Non serve motivare la scelta di cominciare la rassegna con un romanzo, Prima dell’alba (Neri Pozza, Vicenza 2017), di Paolo Malaguti (già in cinquina al Premio Strega 2016 con La reliquia di Costantinopoli): proprio la storia del romanzo, che in Italia nasce storico e commisto di realtà e finzione, ci ha insegnato a riflettere sul potere del vero poetico; inoltre tutti noi sperimentiamo, anche in classe, che la vecchia regola della narrazione anglosassone, show, don’t tell, funziona come una perfetta macchina del tempo.

La generazione di chi oggi insegna probabilmente ha conosciuto la Grande Guerra anche così, attraverso le pagine di Erich M. Remarque (Niente di nuovo sul fronte occidentale) e di Ernest Hemingway (Addio alle armi), che, da fronti lontani e schieramenti opposti, convergono sull’atrocità di una guerra disumanizzante che in trincea condanna i soldati alla terribile scelta tra pietà e istinto di sopravvivenza e orienta le loro coscienze a riconoscere la legge insensata e tragica dell’esistenza, che proprio nella guerra incontra la sua miglior pedagogia. Scrive Remarque, nella recente traduzione di Stefano Jacini (Neri Pozza, Vicenza 2016, p. 140):

Fa uno strano effetto vedere così da vicino questi nostri nemici [i prigionieri russi]. Hanno facce che fanno riflettere, buone facce da contadini. (…) Nulla so di loro, se non che sono prigionieri di guerra, ed è esattamente questo che mi turba. La loro vita è senza nome e senza colpa. Se sapessi qualcosa di più su di loro, come si chiamano, come vivono, che cosa aspettano, che cosa li opprime, il mio turbamento avrebbe un senso e potrebbe diventare compassione. Ma dietro il loro volto sento solamente il dolore della creatura, la tremenda afflizione della vita e la crudeltà degli uomini. Un ordine ha trasformato queste figure silenziose in nemici nostri; un altro ordine potrebbe trasformarli in amici. Intorno a un qualche tavolo un foglio viene firmato da persone che nessuno di noi conosce, e per anni diventa nostro massimo scopo ciò che in ogni altro caso provocherebbe il disprezzo di tutto il mondo e la pena più grave.

I romanzi di Remarque e Hemingway hanno in comune anche la partecipazione diretta degli autori all’esperienza bellica, tratto che consente di accostarli a due scrittori italiani, anch’essi testimoni diretti: parlo dell’Emilio Lussu di Un anno sull’altipiano e dell’ingegner Carlo Emilio Gadda, interventista deluso nel Diario di Caporetto (oggi Giornale di guerra e di prigionia, con il Diario di Caporetto, Garzanti, Milano 2008).

Verrebbe da chiedere: perché dunque altri racconti, e racconti di finzione, quando abbiamo romanzi di chi ha vissuto in prima persona e narrato quell’esperienza? Si risponderà che uno dei possibili compiti della letteratura è proprio dar voce a chi non può parlare, ed è esattamente questo l’intento del romanzo di Paolo Malaguti.

Gadda e Lussu appartengono a un ceto benestante, hanno potuto studiare e, nel misurare la catastrofe della civiltà europea, per quanto sconvolti, dispongono di strumenti culturali ben diversi da quelli del soldato comune. I protagonisti del bel romanzo di Paolo Malaguti sono invece, manzonianamente, gli ultimi: l’autore offre loro un punto di vista e una voce (quella del Vecio, il protagonista che nel ‘17 ha maturato quasi tre anni di trincea), e li agita nel tormentoso agone di una storia la cui tragicità è evidente sin dalle prime righe.

La trama, dunque. Un primo filone del racconto ci porta ai giorni della ritirata presentati dal punto di vista del Vecio e dei commilitoni che penano con lui: una terza persona con focalizzazione interna restituisce quasi “dal vivo” l’esperienza del milite che ha conosciuto ogni fase di questa inutile strage e che, proprio a ridosso della disfatta (mentre la fabbrica di carne da cannone sacrifica ignari putei, anche detti aspiranti cadaveri e dio mama per la preghiera che li accompagna), si accorge che non gli resta più fede nella possibilità di tornare alla vita di prima. Si legge, a pagina 199:

Ora, dopo il ripiegamento, sul fiume nuovo (“la Piave”) e di fronte a quei nuovi morti di diciott’anni, si sente effettivamente vecchio. E questo significa che in primo luogo quella guerra la sente meno sua, si sente come se fosse anche lui un profugo, visto che la sua casa erano le trincee sull’Isonzo. E in secondo luogo si sente responsabile di tutti quei morti. Non gli era mai capitato, prima: ora sì. Sono troppo giovani quei putei, e lui sa troppe cose, nella sua testa e nelle sue ossa questo è un bene e un male, perché da un lato è quella cancrena di guerra che lo lascia vivo di battaglia in battaglia, ma dall’altro il Vecio capisce bene che, se mai la guerra finirà e se mai lui sarà vivo per vederne la fine, non potrà levarsi la divisa lurida, farsi un bagno di acqua e sale, lavare via le croste di fango e riprendere da dove ha lasciato la sua vita il 23 maggio del ‘15.

Fuoco amico: l’altra guerra di Graziani, generale fucilatore

Nella guerra del Vecio non c’è spazio per la fede e la speranza, ma il suo non è uno sguardo disperato, perché nasce da quella pietà (ungarettiana, fraterna) che permette di riconoscere sé stesso nell’altro che veglia o muore al tuo fianco. È questa una luce che resiste mentre domina la constatazione di un potere prevaricante, irresponsabile, irrazionale e ingiusto, quello del nemico straniero e quello dei comandanti, comunque estranei e nemici. Tutti vizi che non troveranno ordine nel Fascismo: anzi la narrazione sembra proprio suggerire che la deriva di un regime arrogante e corrotto, al di là dei proclami, si collochi in perfetta continuità con ciò che i soldati impararono a Caporetto.

Il secondo filo narrativo ci porta infatti al febbraio del 1931: è storia vera che sui binari della ferrovia Firenze-Roma fu rinvenuto il corpo senza vita del generale Andrea Graziani, già soprannominato il boia o il fucilatore, per l’incarico di Ispettore Generale del Movimento di Sgombero delle truppe, conferitogli da Cadorna in persona nel novembre del 1917 – incarico che evidentemente egli svolse con una brutalità pari soltanto allo zelo. Nella finzione tocca all’ispettore Ottaviano Malossi porsi le giuste domande e poi, come in una storia di Sciascia («Come può essere che lo Stato, che è il garante dell’ordine e della giustizia, decida di obbligare i suoi funzionari a mentire?»), fingere di non aver scoperto o intuito le risposte: cosa provocò la caduta e la morte di Graziani? Se assassinio fu, chi poteva desiderarne la morte?

In realtà erano forse in molti a volere morto il generale Graziani, che con le sue arbitrarie e immediate fucilazioni aveva lasciato sgomenta la popolazione non meno dei soldati, prima di guadagnare appoggi e fama sufficienti ad assicurarne la carriera sotto il Regime. Eviteremo di anticipare come i due filoni si leghino, lasciando alla trama la componente di mistero che rende avvincente la lettura. Basterà ricordare qui la dedica del romanzo: «In memoria dell’artigliere Alessandro Ruffini, fucilato a Noventa Padovana il 3 novembre 1917, per un sigaro. Su ordine del generale Andrea Graziani».

Più brutale del livido proclama di Cadorna contro i suoi stessi militi, l’azione di Graziani aveva la stessa radice in un paese diseguale, che (sembrano suggerire il racconto e la riflessione sull’oggi) neppure in seguito ha saputo farsi giusto. L’episodio dell’arbitraria fucilazione ha lungamente riposato tra le rimozioni delle zoppe memorie patrie, sicuramente perché denuncia l’irresponsabilità dei vertici militari di allora, che individuarono frettolosamente solo l’ignominiosa arrendevolezza dei soldati come causa di una disfatta che vide 40 mila tra morti e feriti, 260 mila prigionieri (la metà della somma totale di tre anni di guerra), 350 mila sbandati, 150 km di sfondamento tedesco-austriaco in pochi giorni. E che provocò – non dimentichiamolo – mezzo milione di profughi, tutti in un pugno di settimane: l’essere o credersi italiani non valse loro a trovare degna accoglienza in un Paese che per lo più manifestava fastidio e faticava a risistemarli altrove.

Basterebbero le rubriche dei singoli capitoli (ciascuno dedicato al ricordo di esecuzioni operate dall’esercito italiano ai danni dei propri soldati) per mostrare come il romanzo di Malaguti sia preziosa tessitura di memoria civile, quasi offerta di riscatto a quanti, messi al muro, pagarono il sospetto di tradimento o la debolezza con la vita e con un’ignominia che si riversò anche sui loro familiari.

Vale la riflessione del protagonista, condannato a una morte in vita per esser stato fedele al precetto dell’ubbidir tacendo, per riequilibrare pesi e misure:

Era la guerra il vero problema, quella guerra che tutti avevano combattuto. Man mano che venivano imposte le regole, lui e tutti gli altri avevano continuato a rispettarle. Chi era scappato, chi aveva disubbidito, chi si era mutilato, chi si era dato alla macchia, aveva cercato di rompere quelle regole. A volte gli era andata bene, a volte era finito in carcere o al muro. A volte lo aveva fatto per vigliaccheria, a volte per amor proprio, ma a volte, almeno in qualche caso, c’era stato chi aveva disertato perché non voleva più essere parte di quelle regole.

E allora

a saperlo, bisognava morire prima. E se non si moriva, bisognava almeno disubbidire. O almeno, ubbidendo, bisognava provare a perderla la guerra.

Leo Spitzer e la guerra di parole: dove nasce l’italiano popolare

La narrazione di Paolo Malaguti ha il pregio di regalarci, insieme alla storia, una voce, anzi le voci, di chi in trincea “divenne” per così dire italiano. La vita di trincea qui si incarna in un linguaggio che, partendo da fonti storiche (in coda al romanzo, un glossario essenziale del gergo di trincea e la bibliografia di riferimento), prova a dar conto di una generazione di contadini e operai che furono mandati a morire da illetterati e analfabeti, in gran parte, ma che, proprio in trincea, impararono l’urgenza di una lingua troppo giovane per dirsi comune, ma sufficiente a preservare un po’ di umanità nella carneficina tecnologica e inumana che ai morti non lasciava nemmeno il nome.

La lingua italiana del tempo, nella sua varietà e diffusione media e popolare, deve probabilmente più alla guerra di trincea che alle maestrine regie che pure si impegnarono a diffondere la parlata toscana nel neonato regno d’Italia. In quei solchi di terra una lingua nuova celebrava la parentela dell’essere nati distanti ma mandati insieme a morire, con urgenze, bisogni, desideri e paure comuni.

Oggi tornare all’origine di certe espressioni che nacquero in trincea è possibile grazie ai vastissimi reperti di una guerra che fu anche fatta di parole, e di parole scritte: 4 miliardi di lettere e cartoline che, nonostante tassi di analfabetismo ancora altissimi, viaggiarono lungo i tre anni di guerra (dati ufficiali delle Poste italiane).

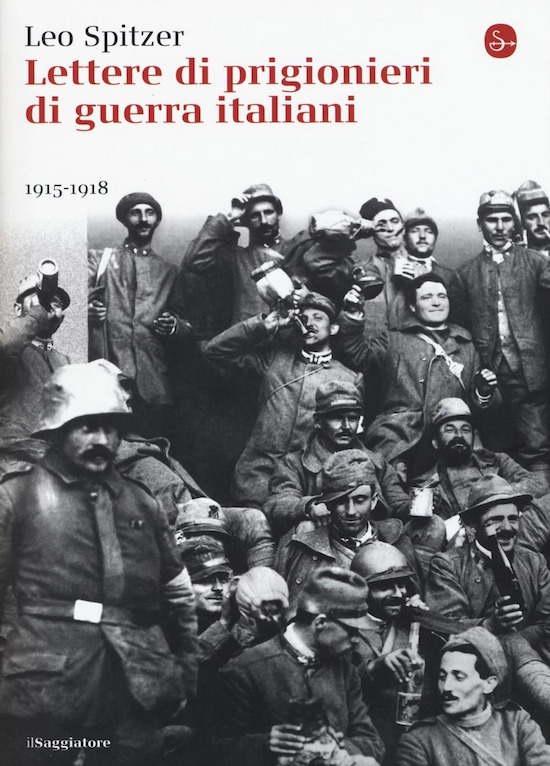

Antesignano di studi linguistici applicati alla parlata popolare fu Leo Spitzer, linguista e critico letterario austriaco, che durante la guerra ebbe dal Ministero della Guerra austro-ungarico il compito di censore della corrispondenza dei prigionieri italiani. Gli appunti raccolti durante un incarico che evidentemente svolse con interesse più umano che patriottico furono la materia del suo Lettere di prigionieri di guerra italiani (pubblicato in lingua originale a Bonn nel 1921 e tradotto in Italia solo nel 1976 da Boringhieri e nel 2016 opportunamente riproposto da Il Saggiatore).

Le lettere su cui il linguista si applicò sono certo un caso particolare di lingua e di scrittura, in quanto i prigionieri per comunicare dovevano passare una doppia censura: quella austriaca appunto, che badava a cancellare ogni traccia di violenza sui prigionieri, che avrebbe incontrato la condanna della comunità internazionale (ma è noto che molti dei 600 mila prigionieri morirono di fame e di stenti); e quella dell’Anastasia, nomignolo con cui si alludeva alla censura del Regio esercito.

Come il romanzo di Malaguti, anche l’opera di Spitzer adotta una prospettiva di analisi “dal basso” e fa parlare umili fanti, prigionieri, internati, malati psichici, vedove e orfani: un punto di vista non certo comune negli anni Venti. Nel saggio che apre la nuova edizione, Tracce di scrittura. Classi popolari e storie della Grande Guerra, Antonio Gibelli scrive:

Nel momento cruciale in cui si consuma il trauma biologico, culturale e civile rappresentato dalla prima guerra di massa, tecnologica e industriale – segnata dall’affermarsi di inedite logiche distruttive e da pratiche di demonizzazione del nemico dalle conseguenze irreparabili – è come se il pensiero dello studioso austriaco si volgesse ostinatamente a cercare nella lingua delle parole tutte le opportunità del dialogo, alternative al linguaggio della violenza ormai imperante. Più precisamente cogliere l’umanità dei combattenti italiani attraverso la loro resistenza linguistica contro i meccanismi disumanizzanti della guerra. (…) Quel che interessava Leo Spitzer era non tanto la guerra agita, ma la guerra parlata (…) la guerra diventata scrittura nelle mani di uomini e donne comuni trascinati nel suo meccanismo inesorabile, piccoli testimoni di un’immane catastrofe.

Se la storia insegna: da Caporetto a Baghdad

Mi sono molto dilungata e dunque sarò breve: un solo, ultimo, consiglio di lettura, pur nella consapevolezza che altri importanti libri sul tema sono apparsi di recente (tra questi il saggio di Alessandro Barbero, Caporetto, Laterza, Bari-Roma 2017). Così accennerò soltanto al volume Da Caporetto a Baghdad (Rizzoli-Corriere della Sera 2017), nel quale Lorenzo Cremonesi, firma del Corriere e reporter di guerra, raccoglie le inchieste settimanalmente pubblicate su Sette dal maggio 2014: vi si riconosce il tentativo di tirare un filo tra l’Europa della Grande Guerra e l’attualità del mondo che Cremonesi meglio conosce, il Medio Oriente, alla ricerca delle radici lontane di equilibri già precari e oggi esplosi. Proprio nella pace che pose fine alla Grande Guerra, con l’accordo di Sykes-Picot, le potenze vincitrici, Gran Bretagna e Francia, sconfitto l’Impero Ottomano, disegnarono la mappa delle aree di influenza nel territorio Medio orientale (la questione curda, per esempio, nasce lì).

Ma il legame tra passato e presente non si esaurisce in questa lunga e per noi poco consapevole eredità, in quanto sono molti i tratti comuni tra ieri e oggi: la componente religiosa (oggi esaltata da Isis, allora significativa nei Balcani e centrale nel coinvolgimento dell’Impero Ottomano, sino alla deriva del genocidio degli Armeni); l’evoluzione scientifico-tecnologica applicata al contesto bellico (ieri l’aviazione, l’artiglieria, le mitragliatrici; oggi Isis e gruppi quaedisti fronteggiati da droni e armi di nuova generazione, con soldati sempre più interconnessi via satellite); la demonizzazione del nemico e l’esposizione del suo corpo (impressiona l’accostamento dell’esecuzione di cristiani copti in Libia nel 2015 e il boia sorridente che espone il cadavere del patriota irredentista Cesare Battisti nel 1916, proprio alle spalle del Castello del Buonconsiglio a Trento).

I paragoni potrebbero continuare a lungo e il raffronto inquieta ma anche (in qualche misura) consola, quando si pensi che oggi le montagne attorno al Castello del Buonconsiglio allietano le nostre vacanze e le allora inaccessibili Vienna e Berlino, come Parigi, sono tra le mete più ambite dei nostri studenti in Erasmus. Insomma l’Europa non fu sconfitta e perdura tuttora, pur nei suoi sempre più complessi e fragili equilibri. Quel che il libro di Cremonesi sembra suggerire è che la pace è possibile anche là dove oggi regna il caos.

Scriveva proprio Leo Spitzer in una lettera del settembre 1914 al suo maestro Mayer Lübke:

Forse in questi giorni in cui l’Europa tutta è scossa dal fragore della guerra e gli uomini sembrano potersi intendere soltanto a suon di cannoni, conviene ricordare che esiste un altro mezzo con cui a ognuno di noi è dato comunicare all’altro qual è il nostro volere e all’altro il poterlo contestare, un mezzo invero non inerme, ma relativamente innocuo e assai sottile. (…) Possa l’impero della parola che rifugge la guerra trionfare sull’imperialismo della baionetta e dei blocchi militari.

Il monito, si sa, è sempre attuale.