È appena uscito in sala il bellissimo film di Uberto Pasolini, Itaca. Il ritorno (2024), produzione italo-britannica ispirata agli ultimi canti dell’Odissea. Si tratta, a mio avviso, di un’operazione assai riuscita, perché coniuga la fedeltà narrativa alla fabula del testo epico (davvero veniali alcune varianti, tali da non meritare menzione) con un’attenzione alla psicologica e all’ethos dei personaggi che risente (anche) della nostra sensibilità contemporanea. Il che risulta più semplice se i protagonisti sono due attori di straordinaria bravura: Penelope è infatti Juliette Binoche, già premio Oscar per il Paziente inglese, dove recitò con Ralph Fiennes (sì, proprio l’Amon Goth di Schindler’s list) che in questo film è Odisseo.

Odisseo e Penelope: eroi senza gloria

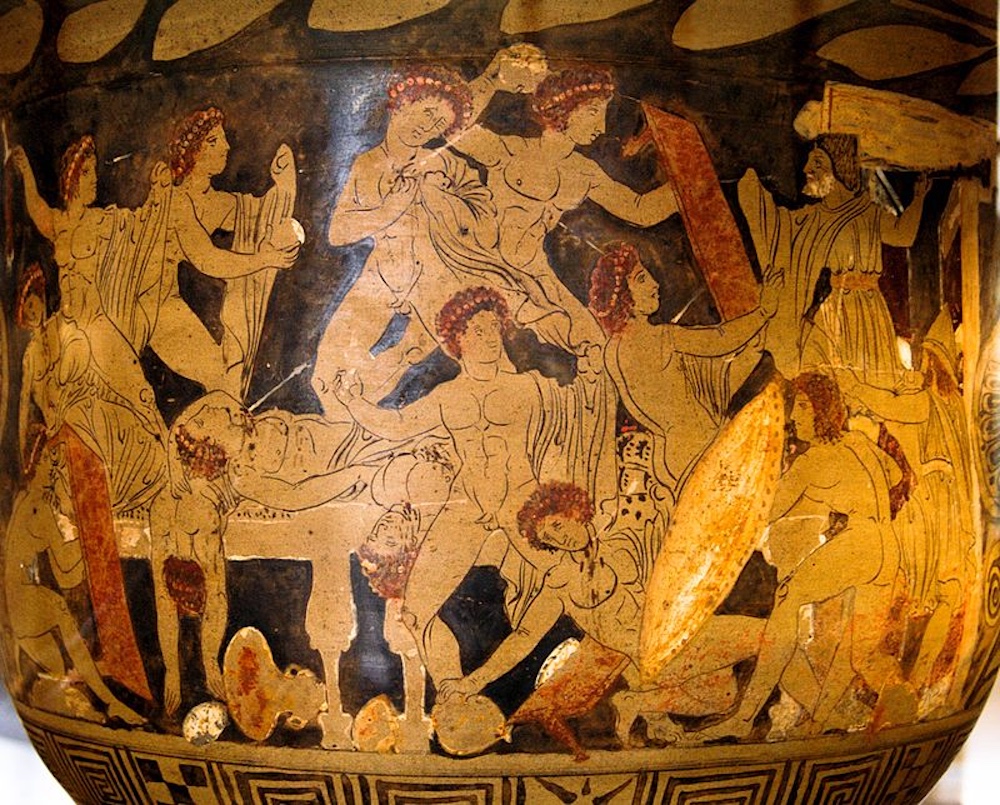

Il ritorno (nóstos) di Odisseo ad Itaca, da naufrago travestito poi da mendicante, è a tutti noto; il tutto mentre la fedele Penelope temporeggia nella scelta di un nuovo marito tessendo e disfacendo la famosa tela. Così come nota è la mattanza finale – già oggetto di riproduzione su antichi, bellissimi, vasi – dei proci, i pretendenti al ruolo di re (wanax) e di sposo che Odisseo aveva lasciati vacanti. In tutto ciò il film è, come dicevo, piuttosto fedele alla narrazione omerica. Non c’è però nulla di gioioso, eroico, glorioso, in questo finale, ma i due sovrani di Itaca sembrano sovrastati anche nel momento dello sperato ricongiungimento da un dolore più grande di loro; un dolore al quale gli dèi – assenti nel film – non possono fornire alcuna giustificazione, al quale neppure la proverbiale astuzia di Odisseo (ma neanche quella della moglie, la cui abilità nel tessere è – a detta degli studiosi – metafora dei suoi numerosi saperi) riesce a dare un qualche senso.

La guerra: il male assoluto

È il dolore di una guerra – quella combattuta a Troia – che ha visto scorrere troppo sangue, e che ha creato troppe vedove e troppi orfani sia tra gli Achei sia tra i Troiani. Odisseo incarna così, in più di una circostanza, un ruolo simile a quello di alcuni veterani statunitensi nei film sulla guerra in Vietnam: per lui l’impresa troiana non è infatti fonte di vanto, ma di sensi di colpa, ossessioni, perfino di paranoie. Anche Penelope è a lungo oppressa dal dolore e dall’angoscia per la sorte del marito, il quale, alla richiesta finale di raccontare quanto successo in vent’anni di assenza, risponde alla moglie che è meglio dimenticare. Questa richiesta di oblio, credo, non sarebbe però piaciuta troppo all’aedo Omero, che ci ha invece tramandato ogni cosa con le sue «parole alate»: quando mai, infatti, un eroe vorrebbe dimenticare o essere dimenticato? Eppure in questa auspicata censura del passato si coglie tutto il peso di un eroismo bellico che ha probabilmente esaltato il re di Itaca negli anni giovanili, ma del quale restano a lui, ormai maturo, soprattutto le evidentissime ferite morali e materiali, enfatizzate – queste ultime – dalle numerose cicatrici sul suo corpo ancora muscoloso generosamente esposte alla vista del pubblico. Non è vero, insomma, come cantava il Generale di Francesco De Gregori che «la guerra è bella anche se fa male»; sembra che il regista ci voglia far capire che fa male e basta.

La rabbia di Telemaco

L’unica ferita forse non del tutto sanata è però il rapporto con il figlio Telemaco (impersonato da Charlie Plummer), qui ben lontano dai comportamenti propri di quel «complesso di Telemaco» del quale ha scritto qualche anno fa Massimo Recalcati (Il complesso di Telemaco. Genitori e figli dopo il tramonto del padre, Feltrinelli, Milano 2013). Infatti nell’Odissea Telemaco non è solo colui che ha un padre assente (come molti giovani d’oggi, dice Recalcati) ma è anche colui che lo cerca con paziente convinzione e infine lo ritrova, e lo psicanalista non esita a proporlo come una figura psichicamente equilibrata. Nel film il ragazzo esprime invece una rabbia indistinta sia verso la madre (che sospetta flirti con qualcuno dei pretendenti), sia verso il padre, del quale accetta il ritorno con un certo disappunto prima e distacco poi, pur aiutandolo nella carneficina finale: la sua scelta, però, sarà quella di partire, lasciare Itaca. Ma qui, proprio nel momento in cui sembra volersi distanziare da quel padre che non aveva mai realmente conosciuto, si mostra – almeno in questa voglia di partire e viaggiare – suo degno erede.

Tra statue e (presunti) tradimenti

Due ultimissime note, proprie di chi, guardando il film, ha visto smuovere propri ricordi, culturali e no.

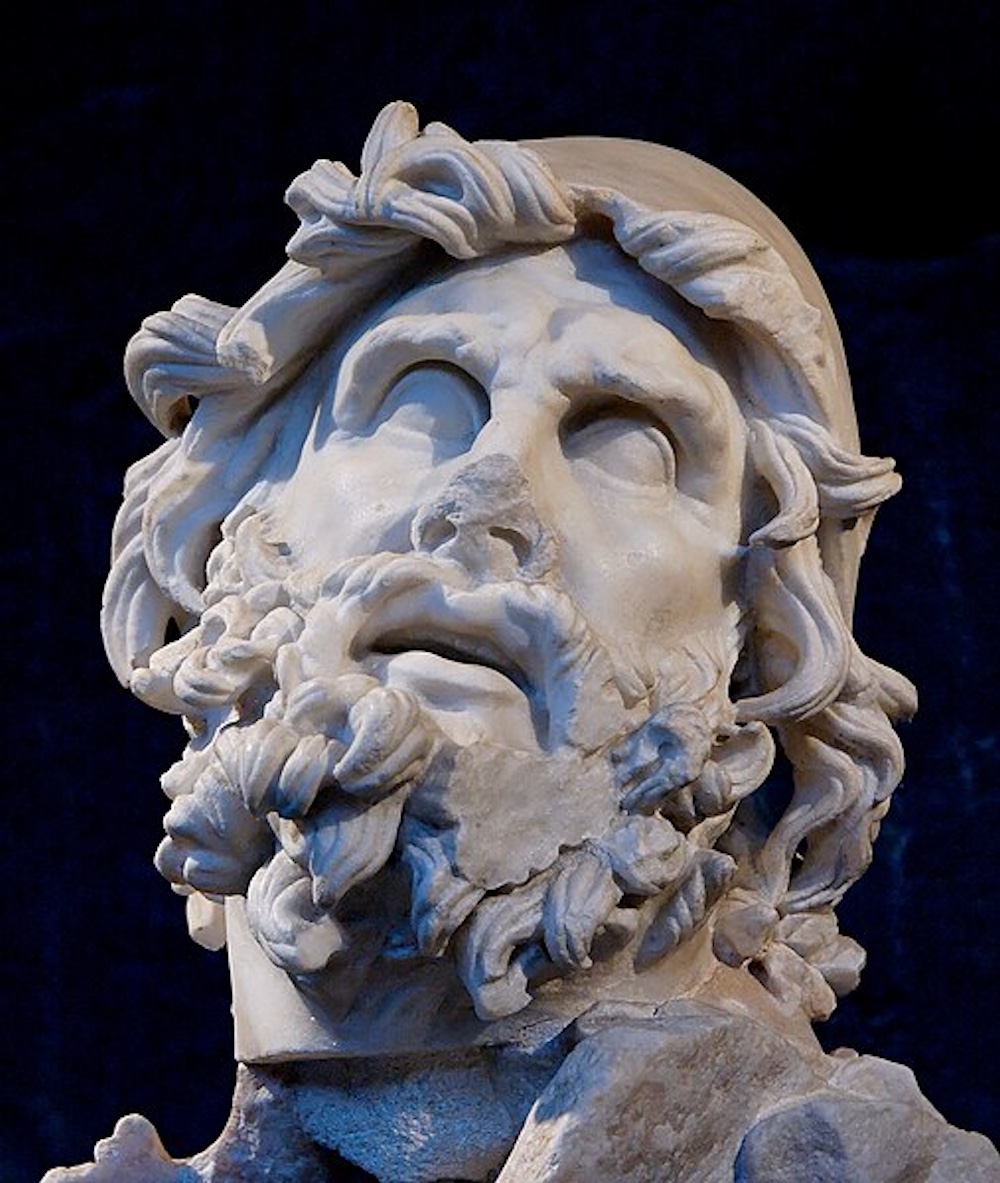

Anzitutto, davvero sorprendente in certi frangenti è la somiglianza di Ralph Fiennes con l’Odisseo trovato nella Grotta della Villa di Tiberio a Sperlonga, come pure quello di Juliette Binoche con una Penelope velata conservata ai Musei Vaticani. Credo che questi attori avranno nel mio immaginario la possibilità di contendere l’aspetto di Odisseo e Penelope a Bekim Femhiu e Irene Papas, protagonisti dell’Odissea televisiva di Franco Rossi (1968), la cui visione – ne sono certo – è stata una delle remote ragioni della mia passione per il mondo antico.

Ma è su ancora Penelope che vorrei, da ultimo, tornare. Mi è piaciuto il sottile e umanissimo modo con il quale nel film si accenna a una certa simpatia, probabilmente un’attrazione fisica, che lei – pur fedele al marito (o almeno al suo ricordo) – provava per Antinoo, il quale è proposto come il meno volgare e più sincero dei suoi numerosi spasimanti.

Già Apollodoro – mitografo greco di età romana imperiale – aveva scritto «sappiamo che Penelope fu sedotta da Antinoo» e ipotizzò addirittura che Odisseo per questo o altro tradimento l’avesse uccisa, dando a Maria Grazia Ciani lo spunto per un bellissimo romanzo (La morte di Penelope, Marsilio, Venezia 2019). Nel film nulla di tutto questo accade, ma il dolore della regina per il sangue versato di Antinoo, l’ultimo dei proci ammazzati, lascia supporre che negli anni di solitudine più di una volta la sua fedeltà avesse virtualmente vacillato: d’altronde Odisseo, reduce da Troia, non si era certo fatto mancare le avventure sentimentali con Circe e Calipso. Ma mi rendo conto che sto scadendo nel gossip epico, cosa che un film con questa potenza di immagini, densità di dialoghi, suggestioni paesaggistiche, non merita proprio. Merita, invece, una visione, anche (e soprattutto) da parte di chi – studenti o docenti – legge a scuola i poemi omerici.