«Tutti i dolori sono sopportabili se li si inserisce in una storia o si racconta una storia su di essi», dice Karen Blixen[1].

«Tutti i dolori sono sopportabili se li si inserisce in una storia o si racconta una storia su di essi», dice Karen Blixen[1].

Proseguiamo il discorso sulle donne narrate e narranti partendo da BeReal, popolare social media che incoraggia gli utenti a condividere in tempo reale e simultaneamente una foto di sé stessi e di dove ci si trova e cosa si sta facendo in quel momento. Scopo dichiarato dell’app sarebbe promuovere l’autenticità, in aperta polemica verso un mondo social che ha fatto della pratica del selfie l’emblema della autorappresentazione narcisistica. Lo scatto condiviso segue la notifica che arriva a sorpresa, ogni giorno a orari diversi, e immortala senza filtri tanto l’oggetto della foto quanto il soggetto/utente che la scatta, in virtù dell’impiego contemporaneo della telecamera anteriore e di quella posteriore: così che il fotografo è, nel suo atto di fotografare, a sua volta fotografato.

Non si può non avvertire una certa ambiguità in questa professione di autenticità nell’era della post verità: la spontanea esibizione di sé è davvero più autenticamente rappresentativa del soggetto rispetto a un suo gesto comunicativo, verbale o iconico, riflesso e ben articolato?

La questione non è irrilevante, dato che la narrazione autobiografica, il dire di sé, è una pratica funzionale all’orientamento per qualunque ambito (personale, formativa, professionale). Dovrebbe avere valenza orientativa anche il colloquio dell’esame di Stato, come suggeriscono dalle Linee guida per l’orientamento emanate lo scorso dicembre in attuazione della riforma prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): non solo il colloquio d’esame di Stato, nella sua dimensione pluridisciplinare, dovrebbe consentire a ciascun candidato di approfondire aspetti delle aree disciplinari a lui più congeniali, deducibili anche dal Curriculum dello studente (dal quale emergono le esperienze formative del candidato nella scuola e in contesti non formali e informali); ma, nella parte del colloquio dedicata ai PCTO, il candidato sarà personalmente chiamato a raccontare il significato di tale esperienza in chiave orientativa.

Se ne dovrà dedurre che, a conclusione del proprio ciclo scolastico, studenti e studentesse siano chiamati ad attuare, proprio nel colloquio d’esame, una competenza auto narrante in prima persona (di sé e dei propri percorsi di formazione interni ed esterni al curriculum scolastico), molto poco esercitata nell’esperienza scolastica superiore, e specialmente nel triennio, tradizionalmente orientato all’analisi e all’argomentazione in terza persona.

Mi chiedo: possono le scritture letterarie in prima persona suggerire una via di riflessione su una pratica in fondo essenziale per ciascuno di noi?

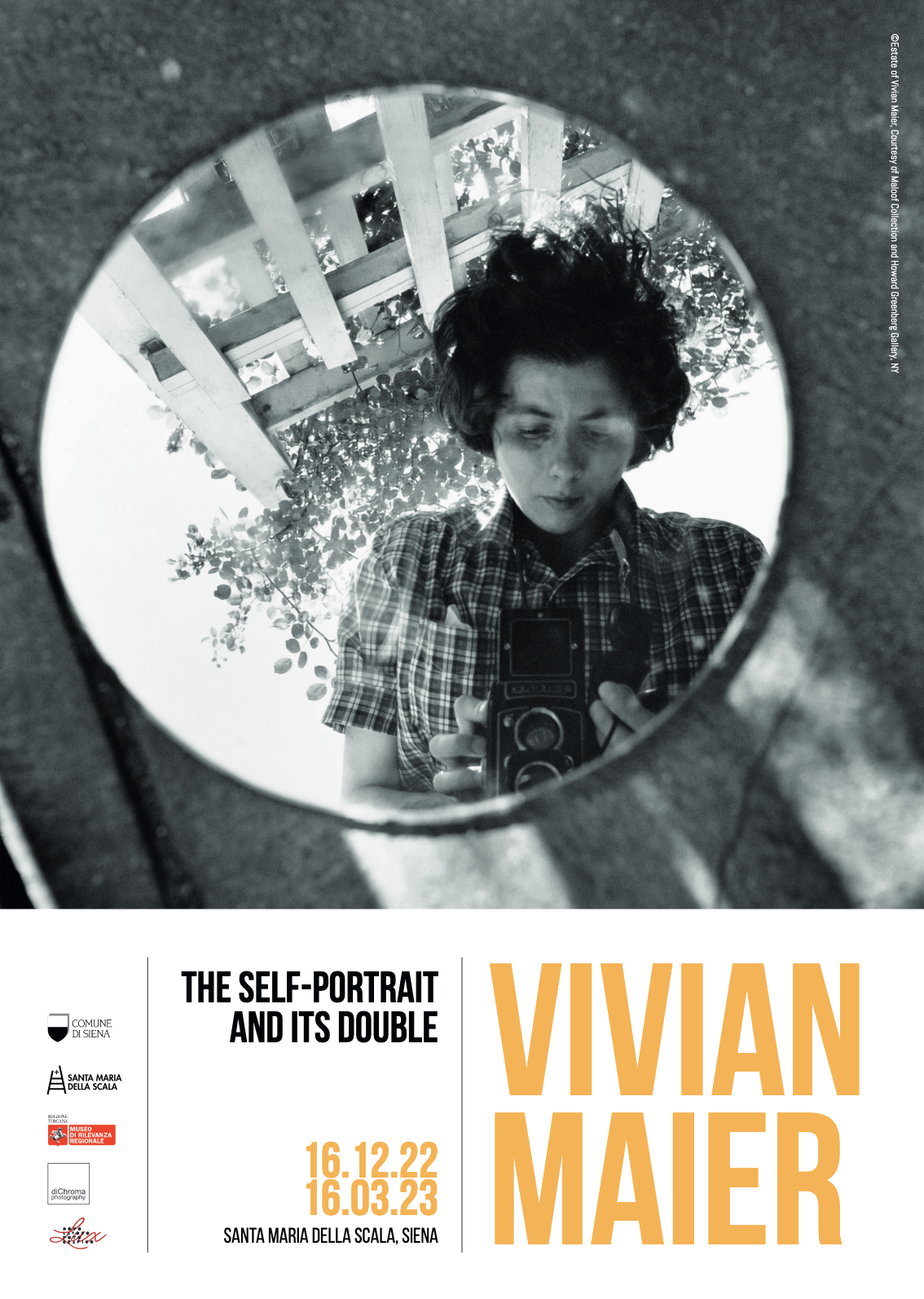

Per introdurre la questione resterei ancora un po’ sulle fotografie: la prima persona narrante si lega al self portrait, che vorrei evocare in due versioni: la prima è il celebre autoscatto con cui Vivian Maier riprende se stessa nel riflesso dello specchietto laterale di un’automobile: ricorderete la pettinatura sbarazzina, la camicia a scacchi e il palazzo che incombe alle sue spalle, mentre lei è concentrata sulla macchina fotografica (lo scatto è attualmente in mostra con altre 92 fotografie a Siena a Santa Maria della Scala).

Il secondo esempio di autonarrazione per immagini è la serie di autoscatti realizzati da Francesca Woodman (1958-1981), artista morta a soli ventidue anni, ma capace in poco tempo di segnare la storia della fotografia con la rappresentazione del proprio corpo che si fonde con l’ambiente non-luogo che lo ospita. Woodman esplora e mette in scena le proprie angosce con una forza espressiva e una consapevolezza sorprendenti per la sua giovane età (un approfondimento si trova qui).

Le foto di Meier e Woodman sono evidentemente lontanissime dall’invito BeReal, cui manca il desiderio di scoprire (e nel caso di Woodman anche di comunicare) in sé una sorta di alterità: fare della propria persona un misterioso oggetto di indagine è un modo per comprendere in sé stessi il mondo; siamo decisamente agli antipodi dell’autoscatto a chiamata che pretende di dar mostra di sé senza nessuna mediazione del pensiero.

Tu che mi scrivi e io che mi racconto: quando lei parla di sé

In campo letterario, negli ultimi due secoli le voci femminili sono statisticamente molto più propense di quelle maschili all’impiego della prima persona, forse perché per le donne il diritto alla parola narrante è stata conquista personale prima che ambizione di comprensione universale.

Quando ho cominciato a riflettere sulle narrazioni in prima persona di scrittrici, il primo pensiero è andato al romanzo Quaderno proibito di Alba de Céspedes (Mondadori, Milano 1950). La protagonista, Valeria Cossati, borghese, sposata, con due figli ormai grandi e un impiego d’ufficio, acquista d’impulso un quaderno nel quale segretamente dà libero sfogo ai propri pensieri, con una scrittura diaristica che esplora il vissuto quotidiano e libera, insieme al parlare di sé, la consapevolezza dei propri desideri. Non v’è dubbio che Valeria Cossati ha poco a che fare con l’autrice, che regredisce fino a scomparire del tutto; la finzione narrativa, che mette in scena la scrittura stessa come gesto clandestino e rivoluzionario, riproduce una tensione che, nei fatti, ha interessato più di una generazione di donne.

Indaga il tema la filosofa Adriana Cavarero, in un testo che ho scoperto ventisei anni dopo la sua prima uscita, Tu che mi guardi, tu che mi racconti (Feltrinelli, Milano 1997, letto nella quinta edizione del 2003). Nell’introduzione, Cavarero cita un racconto di Karen Blixen da La mia Africa: un uomo, svegliato da un gran rumore, scopre nottetempo una falla nello stagno presso cui vive e alleva pesci; la ripara, torna a dormire e il mattino dopo scopre che le orme lasciate dai suoi passi hanno disegnato sul terreno la figura di una cicogna. L’immagine è in chi la guarda? Il disegno è frutto del caso? Cavarero, con Blixen, ne trae una metafora dell’atto del narrare, che mostra a posteriori il senso risultante di azioni che non parevano seguire alcun progetto, e che tuttavia producono nel racconto un’unità figurale che è possibile contemplare. Misuriamo nell’esempio lo scarto tra l’esperienza frammentata del vivere e il naturale desiderio di tracciare e riconoscere nella propria esistenza una storia.

Non è questo lo spazio per la disamina completa di un saggio di filosofia del narrare che offre molti altri spunti di interesse, ma, a caccia di cicogne, voglio concentrarmi almeno sul capitolo “Alla periferia di Milano” (pp. 74-88): vi troviamo menzionate (a partire da uno dei libri più celebri del femminismo italiano, Non credere di avere dei diritti della Libreria delle donne di Milano, Rosenberg & Sellier, Torino 1987) Emilia e Amalia, due amiche che frequentano a Milano la scuola delle 150 ore. La loro vicenda è raccontata da Amalia dopo la morte dell’amica: Emilia aveva un vero e proprio bisogno di narrare la sua vita, ma la povertà di strumenti linguistici, confrontata con le doti dell’amica, la faceva piangere; Amalia allora racconta di aver messo per iscritto la storia di vita vissuta dell’amica, che ormai sapeva a memoria per averla ascoltata più volte, e di averla poi offerta all’altra che da allora «se la portava sempre in borsa e la rileggeva tutta commossa». Potremmo dire che Emilia abbia realizzato attraverso l’amica il desiderio di narrare la propria vita, che è poi «il desiderio che il percorso della sua vita tracci una cicogna», ossia che la vita stessa acquisti un senso in ragione della sua narrabilità, articolata all’interno di una relazione amicale e di sguardi/riconoscimenti. Grazie ad Amalia, Emilia ha trovato l’unità figurale della sua esperienza biografica.

Nello stesso capitolo, un’altra vicenda interessante riguarda ancora una coppia di donne: ai tempi dell’apartheid la scrittrice sudafricana bianca Elsa Joubert raccoglie l’autobiografia di una donna nera a lei vicina, presentata con il nome fittizio di Poppie Nongena, e ne trae una scrittura in forma di romanzo autobiografico, in un impasto linguistico che dovrebbe riprodurre mimeticamente la lingua della donna narrata (Il lungo viaggio di Poppie Nongena, Firenze 1991). Cavarero suppone che Joubert, trascrivendo per oltre due anni il racconto orale della vera Poppie, abbia voluto «mettere in parole la storia della vita di Poppie innanzitutto per Poppie», andando al di là del rapporto tra “padrona” intellettuale e “domestica” illetterata. Certo si avverte, nell’operazione, «il rischio di colonizzazione culturale e appropriazione strumentale che viene ad affacciarsi in tutte le relazioni di questo genere, aggiunto al limite di «rivolgersi a chi parla nella lingua degli Afrikaans ma non la sa leggere»; tuttavia l’intenzione generosa della scrittrice è confermata dal suo farsi carico per prima del problema, nel momento in cui decide di allestire, per la famiglia e gli amici di Poppie, una restituzione teatrale del romanzo.

I due esempi di narrazione cooperativa ci riportano a una prassi che ha segnato la storia del femminismo italiano: i cosiddetti gruppi di autocoscienza, nei quali il pronome di prima persona singolare, coniugato da più voci, è servito a costruire una consapevolezza plurale. Mettere in parole la propria identità, per le nostre madri e le nostre nonne (almeno alcune di esse) ha significato creare uno spazio politico nel quale la narrazione è stata anche atto di «decostruzione di un punto di vista sul mondo, preteso neutro, ma in realtà largamente conformato sul desiderio e sul bisogno maschili». (pag. 81).

Io, testimone: se questa è una donna

La necessità di raccontare è stata spesso l’arte di sopravvivere al proprio passato. L’esempio più autorevole del nostro canone letterario è sicuramente Primo Levi, ma Levi è la punta dell’iceberg di molte scritture di rielaborazione della memoria.

Se questo è un uomo, oggi lettura imprescindibile, ha conosciuto una faticosa fortuna editoriale, ma questa sembrerà poca cosa se confrontata con le circostanze che hanno quasi cancellato del tutto uno scritto coevo, pubblicato acefalo alcuni mesi prima del romanzo di Levi, ad opera di Luciana Nissim Momigliano, arrestata con lui in Valle d’Aosta il 13 dicembre 1943 e insieme a lui deportata prima a Fossoli e poi ad Auschwitz. Si tratta de I ricordi della casa dei morti, opera molto poco nota della celebre psicoanalista milanese, di origini biellesi (Giuntina, Firenze 2008, a cura di A. Chiappano, introduzione di A. Cavaglion). Anche qui abbiamo l’esperienza della deportazione narrata in prima persona, e una sapiente sensibilità nell’alternare io e noi, coniugando esperienza personale e storia collettiva, ma il cambio di genere nel punto di vista e nella voce narrante influisce profondamente sull’oggetto del narrare e sul pathos che l’accompagna: dove Levi sceglie il canto dantesco di Ulisse, Nissim ricorda lo scambio di ricette gastronomiche tra le compagne di prigionia; dove la vergogna sperimentata da Primo si concentra sul sentimento di impotenza di fronte al male compiuto da altri, Nissim restituisce la percezione fisica dello sguardo altrui sul proprio corpo rasato, oltraggiato, umiliato; e, soprattutto, dove Levi esercita una fredda analisi scientifica del fenomeno concentrazionario, Nissim testimonia l’impossibilità di dare un senso allo strazio emotivo di fronte al dramma dei bambini ungheresi. «Erano sempre i bambini che guardavano fuori. I bambini… Si sentivano talora i loro pianti nella notte, quando scendevano dai trasporti, e faceva freddo, era buio… Si sentiva gridare nella notte “Mamma!” “Mammina!” in tutte le lingue, e pareva di poter percepire anche il bisbiglio di risposta, nel silenzio rotto dalle grida di paura e dai comandi militari, pareva di udire le voci affettuose delle mamme, che cercavano di rincuorarli. […] ed ecco che ogni uomo diventava un papà, che subito si dimenticava di sé per preoccuparsi solo del suo bambino, lo prendeva affettuosamente in braccio, lo calava lentamente dal treno, per non fargli male, lo teneva per mano – e certo gli diceva non temere sei con il tuo papà […] ma subito gli SS separavano il papà dal suo bimbo, lasciavano il bimbo colle donne, e così era finito, il bimbo era condannato» (Ricordi, pp. 64-65).

In virtù della prima persona, il racconto di Luciana Nissim mi ha ricordato un altro romanzo che cerca di elaborare un passato drammatico, Lasciami andare, madre, di Helga Schneider (Adelphi, Milano 2001). Qui l’autrice racconta la faticosa elaborazione di una storia familiare segnata dalla follia hitleriana. Descrive infatti l’incontro, nel 1998, con la propria madre, che nel 1941 l’ha abbandonata insieme al fratello per obbedire alla vocazione di servire il Führer, lavorando come guardiana dei campi di concentramento prima e di sterminio poi. L’io narrante ci porta nel cuore di una vicenda al contempo personale e politica: la figlia della criminale nazista è anche la vittima dell’abbandono materno; mentre cerca vendetta e giustizia, deve attraversare per la seconda volta (e proprio con l’artefice del suo dolore) un’esperienza terribile, così da trarne una storia-fondamento essenziale per proseguire il suo viaggio.

In una scena emblematica del romanzo, Schneider incontra, a Bologna nel 1971, la cugina Eva, connazionale che le parla in tedesco; all’epoca l’autrice è ormai naturalizzata italiana, l’italiano è la sua lingua, perciò la sorprende l’incapacità di esprimersi nella lingua della sua infanzia: «Mi bastarono pochi secondi per rendermi conto che non ero più in grado di parlare correntemente e correttamente la mia lingua. Rimasi atterrita. Fu come accorgersi di aver perso un arto senza aver sentito alcun dolore» (p. 107). Riappropriarsi del proprio vissuto significa non soltanto fare i conti con la madre, ma anche ri-conoscere la propria, perduta, lingua madre: la scrittura in prima persona, del resto, implica più d’ogni altra un problema linguistico, non solo quando è espressamente autobiografica.

Di madre in figlia

La ricognizione nelle prime persone letterarie femminili non si può avere alcuna pretesa di esaustività: l’unica sistematicità mi pare stia nell’osservare che non è possibile piegare queste narratrici a un discorso generale che le contenga tutte. Tuttavia un dato comune è che il pronome “io” si distingue sempre in una relazione dialogica: con il discorso collettivo apparentemente neutro in cui le donne sono immerse, ma anche con la propria storia personale e familiare, nella quale spiccano la madre e le madri che sono venute prima di lei.

Forse basterà citare l’opera del premio Nobel francese Annie Ernaux, il suo “io” autobiografico (“noi”, ne Gli anni). Ne ho già scritto su questa rivista, ma qui penso, in particolare, al romanzo Una donna, composto a pochi giorni dalla morte della madre, lungamente malata di Alzheimer, e al modo in cui l’autrice associa la prima e la terza persona, sé stessa e l’altra da cui proviene, dando seguito, con la scrittura, a una chiamata essenziale: «so che non posso vivere senza unire attraverso la scrittura la donna forte e luminosa che è diventata con quella forte e luminosa che era stata» (p. 84). Scrive Ernaux a conclusione dell’opera: «Questa non è una biografia, né un romanzo […] era necessario che mia madre, nata tra i dominati di un ambiente dal quale è voluta uscire, diventasse storia perché io mi sentissi meno sola e meno fasulla nel mondo dominante delle parole e delle idee in cui, secondo i suoi desideri, sono entrata!» (p. 99).

Un po’ come nelle fiabe, spesso il compito della scrittura femminile sembra essere quello di attraversare la selva del bene e del male, per distinguere e tenere insieme con amore anche ciò che appare buio o incerto o privo di valore, restituendolo alla storia di cui chi narra fa parte come elemento insieme unito e distinto. Ciò che Ernaux dice della propria madre può dirlo anche di sé stessa, quando, in Memoria di ragazza, di fronte alla propria fotografia, si interroga, «Lei è me? Io sono lei?» (Elle est moi? Je suis elle?), scoprendo in una sola (prima) persona, molti sé.

Dire io, capire/capirsi

Vorrei tentare, anche per questa seconda parte del discorso sul genere sub specie narrantis, una chiusa didattica.

Sul piano letterario e storico letterario, volendo aprire il canone all’altra metà del cielo, la proposta di testi potrebbe essere pressoché infinita: le prime persone caratterizzano Alba de Céspedes, Natalia Ginzburg, Lalla Romano (io amo molto Nei mari estremi e Maria), alcuni scritti di Anna Maria Ortese e di Elsa Morante (la sola scrittrice che compaia, seppure in coda e come possibilità eventuale, nelle indicazioni ministeriali) e l’amatissima Elena Ferrante, della cui identità però nulla è dato sapere.

Ferrante e Morante aiutano a distinguere bene nella prima persona il carattere finzionale. Si può pensare che Ferrante sia proprio Lenú, o la Giovanna protagonista de La vita bugiarda degli adulti? Non direi. E di certo in Aracoeli l’io narrante racconta sì la propria madre, ma dal punto di vista e per voce di un personaggio-figlio con un genere e una storia che non sono quelli di Elsa.

La finzione di queste prime persone inventate (come quella di Zeno, per attingere al canone consolidato) illumina il carattere finzionale di tutte le prime persone, ossia avverte chi legge di come la narrazione letteraria non sia mai espressione spontanea. Quella prima persona, che instaura con il lettore un rapporto intimo e confidenziale, è in realtà costruzione di un discorso che, attraverso le parole, pesca nell’esperienza (e nel buio della coscienza) una possibilità ermeneutica, una via di comprensione di sé stessi e del mondo.

L’autobiografia (oggi più propriamente autofiction) non è, in virtù del pronome io, più autentica di una scrittura in terza persona nella quale si proietti molto di sé. Tuttavia, tra prima e terza persona passa uno scarto: la prima persona mette in scena una particolare vocazione di ricerca e costruzione di significati che è possibile a chiunque, perché l’io che narra rappresenta il viaggiatore o la viaggiatrice che osserva il proprio viaggiare.

In questo senso, proporre la lettura di alcuni dei testi citati può suggerire una via di esplorazione di sé e riconoscimento del proprio vissuto, utile anche a studenti e studentesse. Ciò vale particolarmente oggi, nell’epoca in cui più che in ogni altro tempo l’umanità ha imparato a dire “io” attraverso la scrittura digitale, annullando il confine tradizionale tra pubblico e privato, dunque senza incontrare più vincoli o ostacoli all’espressione di sé, ma per una via che riduce la narrazione ad autorappresentazione. È ovunque, sui social e non solo, un coro di “io”, ma non ci si incontra e non ci si capisce facilmente, perché sull’ascolto dell’altro prevale il gusto per l’autorappresentazione: soprattutto si ha l’impressione di non poter riconoscere in tante espressioni di sé una trama che tenga insieme i frammenti.

Per dirla con Blixen e Cavarero: non c’è oggi chi non possa, in tempo reale, palesare i propri passi sulla terra umida, ma quel che manca (dimenticata e non più desiderata) è la figura della cicogna.

Tale considerazione mi pare importante in virtù della schizofrenia a cui accennavo all’inizio: lo stesso sistema scolastico che, almeno al triennio delle superiori, relega la scrittura con io narrante a pratica desueta e infantile, preferendo la via analitica, argomentativa e saggistica, la riesuma poi nell’esame finale, che chiede al candidato di dar conto della propria esperienza formativa e di riconoscere, in azioni appunto frammentate, un disegno unitario. Che tale richiesta, di innegabile valore metacognitivo, trovi soddisfazione in assenza di un allenamento a riflettere e dire di sé mi pare piuttosto improbabile. Allora chissà che dalle narrazioni in prima persona degli scrittori e delle meno note scrittrici non si possa imparare anche un modo per dire io con una più accorta consapevolezza.

Azzardo in conclusione un’ipotesi: il punto di vista e la voce sono il cuore di ogni storia narrata; potremmo provare fin dal biennio a ritrovare una connessione tra testi letti e pratica di scrittura, ma, soprattutto, provare a chiederci non solo cosa proporre (temi, opere, autori, generi) ma anche quale “persona” narrante coinvolgere nella lettura e nella scrittura.

Leggi anche Questioni di punti di vista #1

[1] Cavarero, Tu che mi guardi, tu che mi racconti, p. 8.