Nella selva oscura

La paura è un tema che Dante enuncia fin dall’inizio del canto I. Il ricordo della «selva selvaggia» è sufficiente a rinnovare nel poeta l’emozione provata allora. Ma Dante non si compiace della paura propria, né intende suscitarne nel lettore: e infatti chiarisce subito che non solo la vicenda si è conclusa felicemente, tant’è vero che ne sta scrivendo, a posteriori, ma che ne ha ricavato «del ben», cioè un insegnamento positivo, un messaggio di speranza.

La paura che Dante si trova ad affrontare in questi primi versi del poema è quella universale della morte (la selva è infatti tanto «amara che poco più è morte») ed è facilmente comprensibile: il poeta ha l’impressione di risvegliarsi a un tratto da un sonno confuso e di trovarsi in un luogo buio, sconosciuto e minaccioso. Chi non proverebbe paura? Ma questo generico timore si articola, nel canto I, in una serie di sentimenti più sfaccettati.

Dante si illude in un primo tempo di poter vincere la paura salendo le pendici del colle con la cima già illuminata dai raggi del sole; subito dopo viene bloccato dalle tre fiere – e se la lonza non annienta del tutto le sue speranze, la paura che sorge in lui alla vista del leone (emblema dei peccati legati alla violenza e alla sopraffazione) e soprattutto della lupa (allegoria dell’avidità insaziabile) lo fanno precipitare di nuovo «in basso loco», cioè nel buio della selva mortale.

Dopo la seconda similitudine del canto (quella del mercante che si dispera perché ha perduto tutto quanto aveva guadagnato) il termine «paura» non compare più in questo canto; ma il concetto continua a essere ben presente. Non solo Dante rievoca le manifestazioni fisiche dell’emozione suscitata in lui dalla lupa («mi fa tremar le vene e i polsi»); egli comunica al lettore anche l’impressione paurosa legata alla subitanea apparizione di Virgilio, che dà luogo alla prima battuta di discorso diretto del poema, l’invocazione biblica «Miserere di me» – e anche in questo caso è difficile non condividere tale impressione: Virgilio è la salvezza, ma Dante non può ancora saperlo, ciò che vede è una forma indistinta, uno spettro silenzioso, che aggiunge incertezza prima di rassicurare e di poter anticipare al poeta, come il poeta ha fatto con noi lettori, l’esito positivo del viaggio che sta (che stiamo) per intraprendere.

La paura del canto I ha uno strascico importante in quello successivo, e non solo perché Beatrice conferma che proprio per paura Dante ha rinunciato a raggiungere la cima del colle. Il timore istintivo per la propria incolumità fisica lascia il posto qui a un timore più riflesso, che nasce “pensando” all’impresa che lo aspetta: quello «che la venuta non sia folle». «Folle» è termine tecnico, come i lettori di Dante sapevano bene: indica il superamento dei limiti, la sconsideratezza della «fol’amor» dei provenzali o del «folle volo» di Ulisse…

Virgilio smaschera il suo discepolo: la sua è «viltade», che apparentemente nasce da un ragionamento (e quanto articolato! con quanta sapienza retorica Dante evoca Enea e san Paolo per negarsi la possibilità di seguirne le orme!), ma in realtà è ancora una volta una forma di paura istintiva, che rende l’uomo simile agli animali privi di ragione. Ad essa il poeta latino contrappone “ardire e franchezza”, le virtù necessarie per affrontare (con l’aiuto del cielo) il difficile viaggio – che finalmente può iniziare davvero.

Di fronte alle mura di Dite

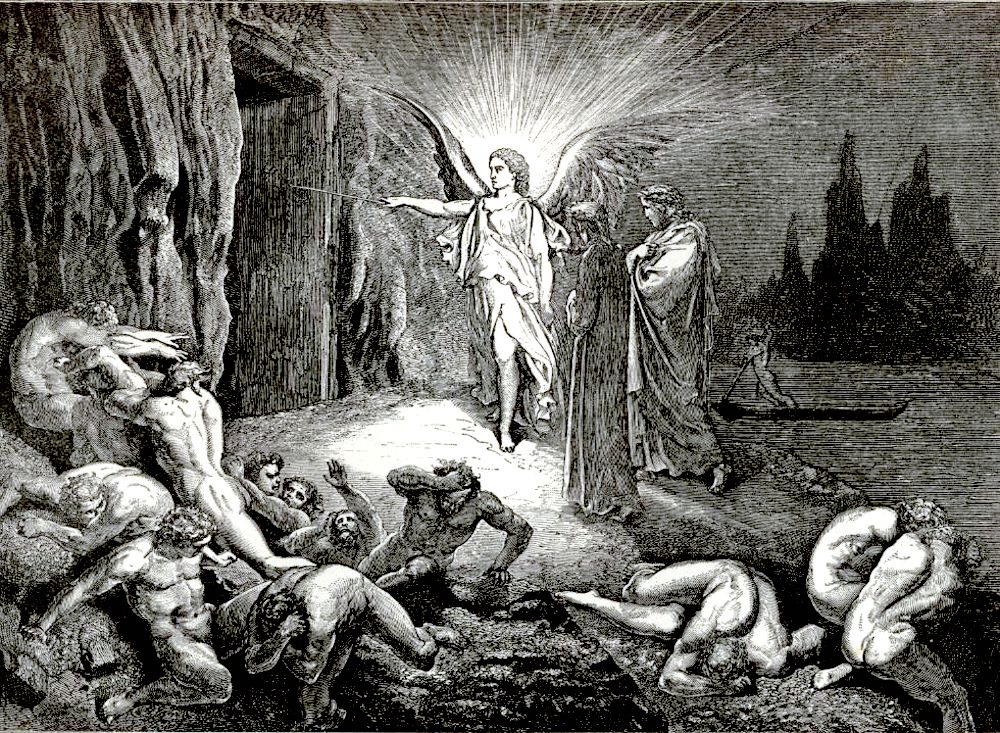

Il secondo momento in cui la paura domina l’animo di Dante è quello in cui il poeta si trova di fronte alle mura che separano l’alto dal basso inferno. I diavoli (siamo nella parte finale del canto VIII) sbarrano le porte, Virgilio va a parlamentare, lasciando Dante solo e «disfatto» (tanto che, dice, «sì e no nel capo [gli] tenciona», cioè è preda dell’incertezza, ha la tentazione di tornare indietro: è la stessa situazione che abbiamo visto all’inizio del racconto, nell’episodio delle tre fiere), poi torna sconfitto, ma sicuro del prossimo arrivo di un aiuto celeste.

Il significato allegorico dell’episodio è chiaro: la ragione naturale è in grado di affrontare con successo i peccati di incontinenza, legati cioè a impulsi naturali buoni, che diventano peccaminosi solo in quanto sregolati; ma di fronte ai peccati più gravi, di violenza, di frode e di tradimento, risulta in qualche misura impotente senza l’aiuto della Grazia divina. Così almeno la pensa uno spirito religioso come Dante.

Il quale Dante, all’inizio del canto IX, dichiara apertamente la sua paura al lettore e tenta di rassicurarsi a modo suo, sondando le precedenti esperienze di Virgilio. Il quale Virgilio, veniamo a sapere, è già sceso una volta nel basso inferno, per ubbidire agli incantesimi della maga Erittone, secondo quanto narra Lucano nella Farsaglia… Ma il racconto viene interrotto dall’improvvisa apparizione delle furie, che suscitano nuovo timore («sospetto») in Dante e che invocano l’arrivo di Medusa per renderlo «di smalto», cioè perché la vista della Gorgone lo trasformi in una statua di pietra. Virgilio chiude ermeticamente gli occhi del discepolo, che rivolge al lettore il celebre appello che tanti appigli ha offerto alle interpretazioni esoteriche del poema: «O voi ch’avete li ’ntelletti sani, / mirate la dottrina che s’asconde / sotto ’l velame de li versi strani».

Se osserviamo attentamente il racconto, Dante si rivela forse migliore psicologo dei suoi critici: la paura, ci sta mettendo in guardia, ha un effetto paralizzante, se Dante vedesse il mostro prima dell’arrivo del messo celeste rimarrebbe letteralmente pietrificato dal terrore; contemplare l’orrore non è affatto consigliabile, suggerisce la ragione, la mostruosità (anche quella morale) è un gorgo che rischia di farci sprofondare nel suo stesso abisso.

L’inganno dei Malebranche

Virgilio, che era riuscito ad affrontare senza alcuna difficoltà le figure demoniache di derivazione classica, da Caronte a Minosse, da Cerbero a Pluto, si trova in difficoltà sulle mura di Dite, dove Dante introduce per la prima volta i diavoli della tradizione biblica e cristiana. Lo schema si ripete nel basso inferno: Virgilio non ha difficoltà di fronte al Minotauro o alle Arpie, ostenta sicurezza davanti a Centauri e Giganti, ma i Malebranche riescono a ingannarlo.

La situazione del canto XXI è inizialmente simile a quella che abbiamo appena visto: Dante e Virgilio si trovano di fronte a un gruppo di diavoli; Virgilio va a parlamentare e lascia Dante nascosto dietro a una sporgenza della roccia, rassicurandolo nello stesso modo che abbiamo visto nel canto IX («altra volta fui a tal baratta»). Stavolta la missione diplomatica di Virgilio sembra riuscire e Dante viene chiamato – è in questo momento che la paura riprende il sopravvento: «…io mi mossi e a lui venni ratto; / e i diavoli si fecer tutti avanti, / sì ch’io temetti ch’ei tenesser patto; // così vid’ ïo già temer li fanti / ch’uscivan patteggiati di Caprona, / veggendo sé tra nemici cotanti».

I diavoli, in effetti, i patti non li mantengono per definizione: Malacoda spiega che il ponte per superare la sesta bolgia è crollato in conseguenza del terremoto provocato dalla discesa di Gesù nel Limbo mille e duecento sessantasei anni prima; e offre ai due poeti una infida scorta fino al prossimo ponte, ben sapendo che i ponti sono rotti tutti. Cosa che provocherà la facile ironia del frate godente e l’ira dell’ingenuo Virgilio alla fine del canto XXIII. Intanto, la paura di Dante ha avuto modo di manifestarsi più volte, per esempio quando chiede a Virgilio di rifiutare la scorta («andianci soli…/ non vedi tu ch’e’ digrignan li denti / e con le ciglia ne minaccian duoli?») o quando riflette tra sé dopo la zuffa che ha fatto precipitare due diavoli nella pece bollente e chiede saggiamente a Virgilio di fare qualcosa per evitare la loro vendetta («Maestro, se non celi / te e me tostamente, i’ ho pavento / d’i Malebranche. Noi li avem già dietro…”).

Questa paura ha carattere assai diverso da quelle che abbiamo visto in precedenza: è l’ombra che dà spessore a una scena comica, l’elemento inquietante che ci impedisce di dimenticare che, per quanto goffi e risibili, i diavoli sono realmente malvagi e pericolosi. E lo conferma un dettaglio che, salvo eccezioni, mi pare poco sottolineato dai commentatori: l’inganno di Malacoda è del tutto gratuito, non ha lo scopo di catturare Dante e Virgilio, né di far loro del male, essendo i due protetti dal cielo; è una manifestazione di malvagità pura, insensata. Ci stiamo avvicinando al nocciolo della questione, all’incontro con il male radicale.

Di fronte al male radicale

Nel canto XXXIV della prima cantica, Dante si trova di fronte a Lucifero, l’angelo ribelle che, precipitato nel punto più basso dell’universo tolemaico, e il più remoto dall’Empireo, ha assunto le fattezze di una mostruosa parodia della Trinità, impegnata per l’eternità a maciullare meccanicamente i tre grandi traditori Giuda, Bruto e Cassio.

Lucifero compare inizialmente come un’immagine indistinta, una sorta di mulino nella nebbia, poi viene descritto nei dettagli quando Virgilio, che si trovava davanti al poeta per proteggerlo dal vento che Lucifero stesso provoca con il battito delle sue alacce da pipistrello, si scosta di lato e avverte il discepolo: «Ecco Dite… ed ecco il loco / ove convien che di fortezza t’armi».

La reazione di Dante è quella che ci si aspetta: resta come paralizzato dal terrore, sospeso tra la vita e la morte: «Io non mori’ e non rimasi vivo». Ma la descrizione che segue non sembra giustificare tanto terrore: Lucifero, che un tempo era l’essere più intelligente del creato, è ridotto a un meccanismo cieco e inconsapevole, al contrario dei diavoli incontrati finora non si accorge nemmeno di Dante, non grida, non minaccia: perché allora questo terrore?

La risposta dovrebbe esserci ben nota, dopo quanto abbiamo visto accadere nel XX secolo: lo sgomento di Dante di fronte a Lucifero è lo sgomento che proviamo pensando ai meccanismi impersonali, ciechi, che stritolano milioni di vite senza alcuna ragione comprensibile, alla pura materialità incosciente, senza volontà e senza linguaggio (i due attributi fondamentali dell’essere umano). Ma restiamo al Trecento. Come tutti i grandi spiriti religiosi, da Agostino a Dostoevskij, Dante si è posto il problema: unde malum? La sua risposta è qui: non nelle urla scomposte di Caronte o nelle vane astuzie dei diavoli, ma in questa immensa macchina impersonale e insensibile, priva di coscienza e di intelligenza, in cui sembra assente la volontà stessa di compiere il male, l’universo concentrazionario dell’inferno ha il suo “motore immobile”.

E vorrei concludere ricordando proprio Agostino, che nella sua polemica contro i manichei negava che il diavolo fosse un essere malevolo che rivolge intenzionalmente il suo potere contro l’uomo; per Agostino il diavolo è invece pura entropia, una forza per così dire “vuota”, perché il male non può essere un principio positivo, ma solo privazione (di bene, intelligenza, volontà, amore…).

Il canto XXXIV è fra i meno apprezzati dalla critica, ma Dante sapeva bene quello che stava facendo. E la sua paura è pienamente giustificata.